桃太郎リマスター 供養の第九回 出雲の変

今回は出雲が舞台です。

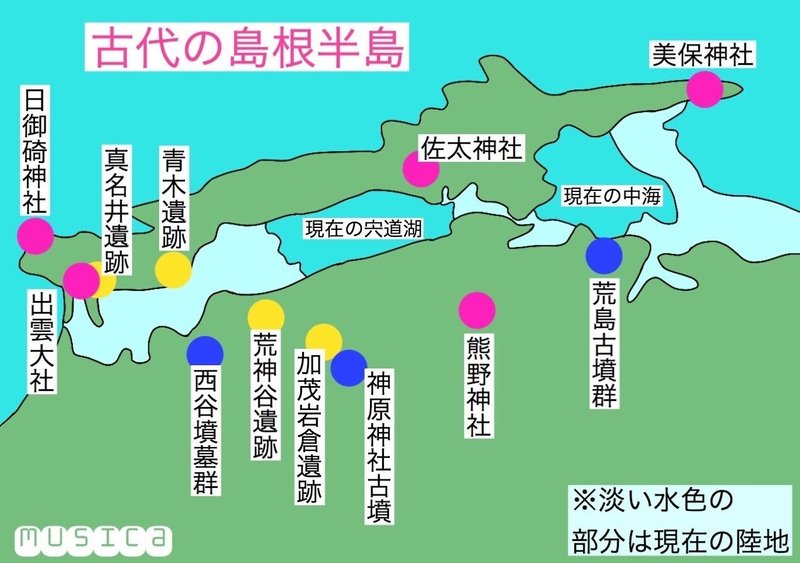

地図を貼ろうかと調べる内に、古代出雲の地形を見直して、本文の方も手直ししています。

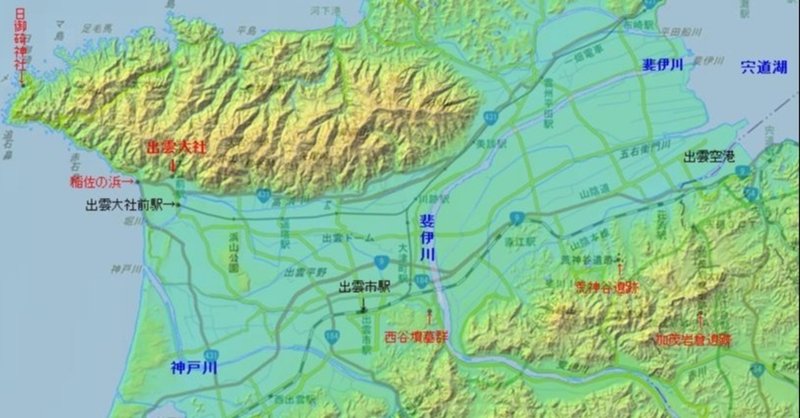

下の図は、米子と出雲の位置関係です。丹波から出雲に向かうイサセリヒコと出雲軍は米子でミマキの大王からの連絡を待つのです。

物語はいよいよ核心部に迫りつつあります。

図を幾つも貼れるようになりました(←これは使い方を調べたおかげ)。

更に貼れる図のサイズが大きくなりました(←これは機能強化されたのかな?)

九、出雲の変

時を下って、西暦で数えるならば三一〇年、丹波の宮津に戻る。

イサセリヒコ(五十狭芹彦)とヨモロヅミコト(世毛呂須命)が話し合いをした翌日、大和勢はイサセリヒコ(五十狭芹彦)とその知恵袋のササモリヒコ(楽々森彦)だけを残して播磨と大和へと帰路についた。しかし、ただ一人イマスの王(彦坐王)の息子タタスヒコだけは早馬で大和の磯城瑞籬宮へと急ぐことになった。イサセリヒコから大王への「出雲の件での許諾」を求める伝言役である。

出雲との協議については極秘事項なだけに、大王に連絡する人間も最少人数に止めたいところである。そうなると連絡要員は王族が適しているだろう。そこで白羽の矢が立ったのがイマスの王(彦坐王)の息子タタスヒコだった。

「ここからヨモロヅミコト(世毛呂須命)様と出雲の兵にはゆるりとご帰還遊ばし、その間に我らはこの件に関わる許可を大王からいただかなくてはなりませぬ。

ミトラ教団に悟られぬ程度に行軍をゆっくりにし、米子に着くまでに返事が間に合わない場合には、その地で一旦は留まりましょう。そう、忌み事など理由は幾らでも作れましょう。

教団から怪しまれる前には出発しなければなりませんが、使者が間に合わない場合は・・・・その場合には相応の覚悟が必要になるかも知れません」

敢えて、その覚悟の内容をヨモロヅミコト(世毛呂須命)からは問われなかったが、お互いに全てを言ってしまわなくても通じ合える信頼が醸成されていた。

出雲の国主はただこう言って頭を下げた。

「よろしく頼みましたぞ」

「それは、さしたる問題ではありませんね」と、イサセリヒコ(五十狭芹彦)から相談を受けたササモリヒコ(楽々森彦)は答えた。「一人の人間の鎧を脱がすことぐらい、造作もありません」

「しかし、奴らにとって掌中の珠とも言うべきフリネを警護しているのだぞ。

勝手に任務を放棄するはずもない」

「そこが頭の使いようです。

任務のためには逆に鎧を脱がねばならないこともございましょう。

ただイリネ様にもご協力を願わねばなりません」

「嫡男たるイリネ様を危険な目に遭わせる訳にはいかないぞ」

「その点は、このササモリヒコ(楽々森彦)が責任を持ちましょう」

イサセリヒコ(五十狭芹彦)にしても、青葉山で一緒に戦って以来、イリネのことは気に入っていた。将来の出雲を治める立派な国主になるであろう事は見て取れた。

未来ある若者を危険な目に遭わせたくないのは、イサセリヒコ(五十狭芹彦)自身の願いでもある。

ササモリヒコ(楽々森彦)は確かに知恵があるが、ややもすると自信過剰なところが気に掛かる。

とは言っても、この度の丹波攻略はことごとくササモリヒコ(楽々森彦)の策が当たったとも言える訳だから、本人も一層自信を深めているであろう。

十日後の出雲のこと。

「腹を割って話したいことがある」

前触れなく教団を訪問してきたイリネに対し、ミトラ教の幹部は警戒感を抱いた。

使者が口上を述べた時、フリネは二つ返事で応じようとしたが、総神官ミリウス――かつての副神官は、出雲に来てからそう自称するようになっていた――はそれを押しとどめた。

「イリネは、国主と遠征に行ったはずだ。それが急にこんなことを申し出てくるとは――何か企んでいるのかも知れない」とオーラの方を見た。

「それはあり得ます。

国主やその後継者たるイリネにとって、我らは目障りな存在です。」と軍神官オーラは答えた。

彼もまた出雲に来て新たな肩書きを名乗るようになっていたのだ。

「フリネは我らにとって大事な手駒です。ここで拉致されたり殺されたりすることは未然に防がなくてはなりません」

「では拒否させるか」

オーラは少し考えてから言った「私がお供することを条件にしましょう」

総神官は通訳にそのように伝えさせた。使者は少し驚いたようであったが「イリネ様に伝えてみます」と下がって行った。

「さて、これがイリネの独断か、それとも国主も了解していることなのか」

「総神官、イリネが我が父に黙って勝手なことをするはずがない。これも国主の差し金であろう。兄弟の情に訴えて、信仰を改めるようにとでも言いに来たのだろう」

「他の場合ならそれも考えられる。しかし、戦の最中か、或いは戦の後か、というタイミングではないか。特殊な状況での変わった申し出には注意しなくてはならない。

それに、戦で国主の身に何かあったのかも知れない」

「あ」とフリネはその言葉に驚き、心配げな表情になった。

「だとすると、跡目のことか。腹を割るとは、そういう話か・・・・・」と呟きながらそわそわとその場を歩き回り始めた。フリネは不自由なくラテン語を話せたが、この時のつぶやきは大和言葉だった。

「フリネ、何を言っているのだ」と総神官ミリウスは咎めるように注意した。

「スミマセン。ちょっと父のことが心配で・・・・」

「その気持ちは私にも理解できる。

国主もミトラの神の恩寵をお受けになれば勝利の恵みを受けられることだろう」

フリネは総神官の言葉に感謝し、深々と頭を下げた。

オーラは少し考えていたようだったが総神官に近づき彼の耳元に何事か囁いた。

それを聞くと総神官は顔色を変えた。

「いや、そのようなことを・・・・・」

だが続けてオーラは囁いた。

「・・・・・・・うむ、それが神の定めならば」と総神官は頷いたが、それっきり黙ってしまった。

フリネがオーラを伴って教団の敷地の外に出ると、そこにはイリネが待っていた。

本当に一人であるのは意外だった。

「イリネ、戦に出かけたと聞いていたが、無事だったか。

父上のご様子はどうだ。何かあったのか」

「戦は大勝利。父上もご無事だ」

「良かった、心配したぞ」と彼はイリネを抱擁した。

イリネも抱擁を返しながらチラリとオーラの方を見た。

「あいつの居る所でなければ、兄弟だというのに、こうして会うこともままならない」

「仕方がない。教団は、この先、出雲の地で迫害を受けるのではないかと危惧している。

特にこうした急な訪問には警戒を抱かざるを得ないのだ」

「急と言っても、我らは兄弟ではないか。会うのに誰の許可が要るというのだ。

信仰なんぞ関係ないではないか」

「うむ、・・・・・・・・・時に今日は何の用で参った」

「用がなければ来ることも許されないのか。おれは、別にフリネがどの神を信じようとも構いはしない。ただ、血を分けた兄弟の繋がりを大事にしたいだけだ」

「神への信心は大事だぞ」

フリネの言葉にイリネはふぅっとため息をついた。「森羅万象全てに宿る神々の優劣を競ったところで意味はあるまい。大国主神とて、その一つ」

「ミトラ神は違う。勝利によって人々を正しき世界に導いて下さるのだ」

「わかった、わかった、ミトラ神の偉大さはよく聞かされている」とイリネは耳を塞ぐような素振りをした。

その振る舞いにフリネはムッとした表情に変わった。

それに気づいてイリネは苦笑した。

「この話は、もう終わりだ。

そんなことよりも斐伊川へ行かないか。アサザが川面に生い茂り、花を咲かせているとか。子供の頃によく遊んだだろう。あの場所だ」

イリネの誘いにフリネは気を取り直した。泳ぎの得意なフリネは、小さい頃はよくフリネを誘い出しては泳ぎで競って負かしてやったのだ。斐伊川は、その良き思い出の場所だった。河口までは、海岸沿いに進んでから出雲の中海(宍道湖)の岸を進んで行いかなくてはならない。

二人して道々子供の頃のことなど思い出しながら語り合った。イリネは変わっていないな、と言う感慨をフリネは抱きだした。昔の記憶がまざまざと蘇ってくるようだった。河口から少し遡ってかつて水遊びをした斐伊川の河原に着いてみると、川の淵からはアサザが水面を覆うように茂り、黄色い花が咲き誇っているのが見えた。

その光景を見た瞬間、二人とも本当に幼く信頼しあっていた昔に戻ったような気になった。二人は仲の良い兄弟だったのだ。

暑い夏の日々には、この場所へ毎日のように揃って水浴びに来たのだ。アサザが水面に茂り出すと、茂みの少ない深みへ深みへと行くのだが、子供の頃のイリネはそれを嫌がったものだ。

夏の盛りが終わろうとしている。

二人は気づかないが、川辺から程近い茂みにはイサセリヒコ(五十狭芹彦)とヨモロヅミコト(世毛呂須命)、それにワケノミコが手勢と共に隠れ潜んでいた。

「ちと距離がある」とイサセリヒコ(五十狭芹彦)は内心舌打ちをしていた。

遡ること三日前。

予てからの約束通りに、出雲軍は米子に留まっていた。

大和から来たのは予想に反してワケノミコ――オオヒコ(大彦)の息子、かつてオオヒコ(大彦)の越遠征軍に従軍していたイマキの大王の従兄弟――であった。イサセリヒコ(五十狭芹彦)は伝令を頼んだタタスヒコが戻ってくると思っていたのだ。

「タタスヒコはどうしたのだ」とイサセリヒコ(五十狭芹彦)が問うと「丹波を治めるために既に任地へ向かわれました」とワケノミコは返答してきた。

「人使いが荒いな」とイサセリヒコ(五十狭芹彦)は嘆息した。

イサセリヒコ(五十狭芹彦)の大王への批判じみた言動はワケノミコを驚かせたようだったが、イサセリヒコ(五十狭芹彦)の方はそんな彼を(若い)と思いながら見ていた。

「それで、イマキの大王からの伝言は?大王は何と言っておるのだ」

ワケノミコは促されて居住まいを正すようにした。

「大王は、出雲の件についてお許しになられました。全面的にイサセリヒコ(五十狭芹彦)様に一任する、と仰せになられました」

「お許しが出たということだな」

イサセリヒコ(五十狭芹彦)は返事を聞くと、そのままじっとワケノミコの姿を眺めながら考えていた。

(タタスヒコでは頼りないと、大王も考えたのだろうか。出雲でこれから起こることにミマキの大王が興味を抱かないはずはない。この男を自分の目の代わりにしようということだろうか。ならば希望に応えてやるか。ちっとも自分に任されたことへの自覚がない本人の目を覚まさせてやるか・・・・)

イサセリヒコ(五十狭芹彦)は命令口調で断じた。

「ではワケノミコは私と同行せよ。このまま大和に帰ることは罷り成らんぞ」

「ど、どういうことですか」

「大王が全権を委任した以上、ここでは私の言うことは大王の勅命と同じ重みを持つ。

そういうことだ」

「ご無体な!」

「なに、タタスヒコもイマスの王(彦坐王)もいなくなってしまった。ワカタケル(稚武彦)も帰してしまった。これから先はワケノミコが私の目付じゃ。見たこと、聞いたことを過不足なく大王に伝える役じゃ。

なにぶん、私も年だ。いつ死んでも悔いはないが、何をしていたかを伝える者がいなくなっては、大王もお困りになるであろう。おまえがその役を担うのじゃ。

それからな、年寄りの身の回りの手伝いもするのじゃぞ。もう耄碌しているから物忘れやとんでもないことを口走ったりするかもしれん。そういうときはおまえが私に耳打ちして、私が間違えたことを訂正するのだ」

「そのようなことは、私でなくても」

「他の者は忙しく働いておる。おまえはここにいる分にはすることもないであろう。だから命じておる。

これは大王から全権を委任されているイサセリヒコ(五十狭芹彦)としての正式な命令じゃ」

大王から全権委任されているという言葉に、ワケノミコが恭しげに頭を下げつつも腹を立てているのが、イサセリヒコ(五十狭芹彦)には良く分かった。だが、耄碌の介護は別にして、これからすることと起こることをイサセリヒコ(五十狭芹彦)とは別の目で見て、大王に伝える者が必要であった。

イサセリヒコ(五十狭芹彦)がヨモロヅミコト(世毛呂須命)と話したり、ササモリヒコ(楽々森彦)とイリネを呼んで策の確認をしたりするのにも一々彼を同道させた。

そのようにして過ごす中、「どう思う」と出雲入りする直前にイサセリヒコ(五十狭芹彦)はこの若者に尋ねた。

「さすがはイサセリヒコ(五十狭芹彦)様の陣中一の知恵者、見事な策に感服いたしました」

ワケノミコの返事に彼は不満そうな顔をした。

「私が求めているのはそのような答えではない。

ワケノミコはそのうちに東戎を治める遠征に向かわれると聞いている。

配下の者のすることには批判的に疑って掛からなくてはならない」

「イサセリヒコ(五十狭芹彦)様はササモリヒコ(楽々森彦)の策に御懸念があるのですか」

「さて、全てがササモリヒコ(楽々森彦)の思い通りに運べるものなのか。不測の事態はつきものだ。その場合には代償に何を失わなくてはならないのか。それを考えると心配なのだ。

と言って、他に良い案がある訳でなし・・・

ヨモロヅミコト(世毛呂須命)様とイリネ様とが同意して下さった以上、決行することに変わりはないが・・・・・・」

こうして三日後の斐伊川の淵に、彼らは隠れ潜むことになったのである。

隠れ場所から兄弟と護衛兵までの距離が少しありすぎることがイサセリヒコ(五十狭芹彦)には気になった。これは彼の思いがイリネの身の安全第一であったからでもある。

「もっと良い場所はなかったか」と思うのだが、兄弟の思い出の場所がここではどうしようもない。下見も出来ずに策を弄するとは、こういうことかと歯噛みする思いであった。果たして、悪い予感が現実のものとならなければ良いのだがという不安が抑えきれない。彼の心配をよそに、自信ありげなササモリヒコ(楽々森彦)が腹立たしかった。本来ならば彼が最も心配するべき立場ではないのか、と。

――と、二人に動きがあった。

「どうだ、あの時みたいに水浴びでもしないか」というが早いかイリネは服を脱ぎ、さっさと川の中に入っていった。

フリネがチラリと振り返るとオーラは黙ったまま頷いた。それを確認するとフリネも服を脱ぎ「イリネ、おまえはまたおれに負けたいのか」と喚声を上げて川に入っていく。

そんな二人の姿を見送ると、オーラはゆっくりとイリネが脱いだ服の方へ近づきしゃがみ込んだ。そして懐から何かを取り出すと、再び元の場所へ戻っていった。

「おい、あれは何をしていた」とイサセリヒコ(五十狭芹彦)は問うた。

「分かりませぬ。しかし、特に問題はないかと・・・・」とササモリヒコ(楽々森彦)は口ごもった。

「問題ないだと!そんなことがどうして分かる」と、ヨモロヅミコト(世毛呂須命)の方を見るが、彼は毅然とした態度で黙って首を振った。

「天命に委ねるのみ」

「いや、しかし・・・・・」

二人は泳ぎを競ったり戯れたりしながら、アサザのない深みへ深みへと泳いでいく。オーラの立つ岸辺から更に離れていく。

これはオーラにとっても想定外のことだった。だんだんと小さくなっていく兄弟の姿に彼は不安を覚えた。

彼は急いで鎧を外すと、駆けるようにして水の中に入っていった。

「策の通りにございます」とササモリヒコ(楽々森彦)はやや自信を取り戻したように言った。

「なぜ、今、襲撃の命令を出さなかった」

「予想外に動きが速かったものですから」

「次は予想外でないと分かるのか」

「ですが、こうして隠れていれば戻ってくることは確かです。鎧というものは脱ぐよりも着ける方が手間取るものでございます」

「そんなことは言われなくとも分かっておるわ!

今、あの大男がイリネ様を水底へ引きずりこもうとしたらなんとする」

「そのようなことを考えているのなら、既に幾らでも機会があったはず」

「それはイリネ様も武器を持っていたからな。だが、今は丸腰」

「三人ともが丸腰にございます」

「そのようなこと、少しも気休めにならぬ。

もう鎧を脱いだのだぞ」

「今、襲いかかっても、ローマ兵は逃げ延びてしまうでしょう」

それでも構わぬではないか、と言いかけたところで誰かが彼の肩に手をかけて来るのを感じた。イサセリヒコ(五十狭芹彦)が振り向くと、手の主はヨモロヅミコト(世毛呂須命)であった。出雲国主はその場にそぐわぬほど穏やかな表情に見えた。

「もう良い。彼を信じようではないか」

オーラは二人を追って深みへと泳ぎ入った。

近づいて行くと、意外なほど二人は和やかに戯れていた。彼が案ずるような殺伐とした気配は微塵も感じ取れない。

「フリネ様」と彼は声をかけた。

オーラの声はフリネの顔から笑顔を消した。

「うるさいのが来た。

イリネよ。岸まで競争しないか」

「いいとも。昔のおれと思うなよ」と言うが早いか、二人は争って岸へと両手両足を掻き始めた。

それを見ると、オーラも来たばかりの方向へ泳ぎ始めた。

兄弟は、やはりフリネの方が早く、先行したイリネを抜き返すと先に岸に上がった。彼は岸に上がると服を身に纏った。

「やっぱりフリネの方が早いな」とイリネが続いて岸に上がってきた。

それには答えず、フリネは剣の鞘を払った。

「イリネ、悪いが命をもらうぞ」

ハッとして顔色を変えたイリネは自分が服を脱いだ場所に駆け寄り、剣を手に取った。しかし、それは・・・・・!

抜こうとしても剣が抜けない!それもそのはず、木剣に模様を刻み込んで似せただけの模造刀である。

と、思う間もなくフリネの剣の切っ先が腹から胸へと貫いた。血しぶきを浴びながら「恨むなよ。恨むならおまえの神を恨むのだ。信心を抱かぬおまえが悪いのだ」とフリネは言い放った。

イリネはただうめき声を上げただけでばったりと倒れてしまった。

すぐにオーラが岸に上がり「見事です」と言ったのも束の間、次の瞬間には十人あまりの兵に取り囲まれていた。

フリネの前にはイサセリヒコ(五十狭芹彦)とワケノミコが立ち塞がり、その足下ではヨモロヅミコト(世毛呂須命)が変わり果てた姿のイリネを抱きかかえていた。

「愚かなり、愚かなり・・・・」と、ヨモロヅミコト(世毛呂須命)は声を上げて嘆いていた。

呆然と立ち尽くすフリネの脇では、武装した兵を相手に素手のオーラが大暴れしていた。矛の切っ先を何度も払い落とした彼の両腕は深い傷を負っていたが、なお闘志にみなぎっていた。

彼は何とか武器を奪い取ろうと、一人の兵を取り押さえ、その矛をもぎ取ろうとしたところを背後から剣に刺し抜かれた。

「うーん」と一声だけ呻きを上げたまま倒れ込んだ。

その姿を見届けるとフリネは叫んだ。

「父上もまた、私の命をこうして奪おうとしたのではないですか。私は先手を打ったまでです」

「愚かなり・・・・・愚かなのはおまえだけのことではないぞ。愚か者は、わしら全員よ。

フリネよ!我らはおまえの命を奪う気など少しもなかった。

ただ、おまえの身を教団から切り離し、取り戻したかったのだ。そのためにあのローマ兵が邪魔だった。

今なら・・・・今なら・・・・・、そのような策が全て馬鹿げたことだったと分かる。

策を弄したばっかりに、わしは息子を二人とも失うことになってしまった。

しかも、先祖神を祀るこの地で兵の指揮を執って戦うことになるとは・・・・・!

こうとなっては、仕方がない。

今まで出雲に住まう者なら誰であろうとも、その信仰に口出しなどしてこなかった。だが、それがこのような災厄の原因なのか・・・・・

わしは戦神とも鬼ともなり、この決着は付けねばなるまい。

他の神々と相容れずに、全てを支配しようとするならば、共存することは出来ぬのだ。

そのような神は出雲には受け容れられないのだ。

罪は償わなければならない、例えそれが我が子であっても。

しかし、・・・・・・しかし、それでも息子を自らの手で始末することは出来ぬ。

イサセリヒコ(五十狭芹彦)殿、わしに代わって罪を償わせてやって下され」

「本当によろしいのか」

「本来ならば、父親としてわしがけじめを付けなければならぬとは分かっておるのじゃが・・・・・・しかし、それはいかに鬼となろうともわし自身で出来ることではない・・・・・・

親子の情に免じ、わしに代わってこやつに自らの罪を償わせてやって下され」

「・・・・・・・・分かりもうした・・・・・・・・」と答えつつも、イサセリヒコ(五十狭芹彦)も剣を抜くことが出来なかった。彼はためらい逡巡した。

そして遂に口を突いて命令を発した。

「ワケノミコよ。大王に成り代わりそなたに命ずる!

フリネを斬れ」

・・・・・・・・・・・・

こうして兄弟二人の遺体を運び、出雲にこしらえた殯の宮に安置すると、ヨモロヅミコトは解散せずに待機させておいた兵に命令を下した。

「ミトラ教団は大国主神のみならず、八百万の神々全てを滅ぼそうという邪神である。教団を攻め落とせ。誰一人として教団の建物の中から逃すことならず!」

出雲国主は完全にミトラ教団を根絶やしにする決意をしたのだ。

しかし、トーニオの元にはいち早く兵が迫ってくるという情報が届けられていた。至る所にミトラ教からの間者が放たれていたのだ。

この時に報せをもたらしたのは阿曽という女だった。彼女は吉備の踏鞴(たたら)職人の娘で、踏鞴の技術を交換するために出雲を訪れた父親に付き従って来た者だった。その父親は既にミトラ教に入信していた。そこで彼女が間者となり、出雲の宮に女官として参内していたのである。

オーラのイリネ殺害案は急遽計画されただけに細かいところが詰められていなかった。

それでも、イリネが一方的にオーラに殺されたと見做されることは避けなくてはならないと計画されたものだった。そんな疑いが掛かれば、出雲の国主から教団の討伐や迫害の命令を出す口実になることは火の目を見るよりも明らかだったからだ。不審死であっても傷口などからオーラに疑いが及ぶおそれはあった。

イリネを殺した場合に、教団迫害の口実に利用されない方法は、犯人がフリネの場合だけである、というのがオーラやトーニオの共通認識であった。その場合でも卑劣な殺害という形にするのは好ましくない。出来れば兄弟の争いの中での偶発的事件と思われることが望ましい。

そうであれば、フリネが悔恨と共に犯行の告白をすることも可能であろう。つまりはフリネに剣を取らせなくてはならない。

フリネに剣を取る決心を促すのには、イリネの剣を模造刀に取り替えるという仕掛けまでが必要だった。

暗殺実行後のことは安易に考えていた。今やるべきかという吟味はなされていなかった。単身でイリネが教団にやってくるという千載一遇の機会に目がくらみ、オーラが急遽実行を願い出た計画だったのだ。

十分な検討が成されないままでも総神官ミリウスが認可せざるを得なかったのは、教団内でのオーラとトーニオ兄弟の存在の大きさのせいであった。特に出雲上陸当初の危機の中では、ローマ重装歩兵の兄弟に頼りっきりであった。彼らの腕っ節がなければ生き延びることもままならなかったであろう。その後、正式に布教を認められたことや、教団の建物を建設する許しを得るのにも彼らの存在が大きかった。本来は護衛に過ぎなかった二人だが、それからは教団運営方針の決定権を徐々に握っていくようになっていた。

オーラが考えたのは、国主の跡取りとしてフリネを確保してあれば、イリネ亡き後は一気に国主の禅譲までを迫ることも可能なのではないか、と言うことだった。そうなれば出雲の祖先神・大国主とミトラ神を入れ替えて、出雲をミトラ教国家に生まれ変わらせてしまえるだろう、と。

トーニオも兄の考えに同意していた。ただし、それには穏便に事を運ぶことが必要なはずだった・・・・・・・ましてや、国内に動員された兵が解散されもせずに溢れている状況では事を荒立てはいけなかった。せめて、出雲兵が解散した後であれば、兵力の観点から向こうも手出し出来なかったはずだったのに、とミリウスが悔やんでも後の祭りだった。

出雲兵の接近の報に接し、トーニオは計画の失敗を悟った。彼は即座に逃げ出す決心をした。ローマ帝国であれ、晋帝国であれ、権力簒奪の企みが首尾良く行かなかった時に逃げ遅れた者は殺されるだけだった。

オーラの安否は不明だったが、それを確かめる方法はない。同志である技術官などは施設の外に出払っているが、彼らを呼び戻している暇もない。そして阿曽の娘の親もその技術官に同行しているはずだった。

トーニオは大きな葛籠に荷物を入れると、補強用にと外側に幾重にも綱を巻いた。それを背負い込むと、ものも言わずに連絡してきた案内人・阿曽と共に表に出た。普段から信者とそれほど会話をすることのなかったことが幸いし、誰からも何も尋ねられなかった。トーニオはそのまま外に出ると、阿曽の案内で山の中へと分け入っていった。

一刻もしないうちに出雲の軍勢が出雲の宮の方向から姿を現した。

二千の兵は問答無用で教団の建物を取り囲むと火矢を放った。中から逃れようとする者は次々と矢を射られ、信者も兵もことごとく討ち取られた。そこには老若男女の区別はなかった。

ヨモロヅミコト(世毛呂須命)は鬼の形相でその様を見守っていたと言う・・・・・

トーニオもまた、同じ炎を山の中の茂みに隠れて見ていた。と、脇に降ろした葛籠がひとりでに動き出す。しかしトーニオは気に掛けずに案内人の娘の方を向き直った。

「オーラが向かった斐伊川の淵の場所は分かるか」

「分かります。そこから二人の遺骸が運び出されましたから、聞いています」

そんな話の最中、葛籠からはミリウスが出て来た。総神官ミリウスが教団の建物から脱出するとなれば、どうしても目立つし、既に脱出したと分かればこのような包囲攻撃もそこそこに追っ手が掛けられたはずである。

「オーラがどうなったか聞いているか?」

「出雲兵に刺し殺された、と」

トーニオには信じられなかった。ローマの重装歩兵が、彼らからすれば軽武装に過ぎない出雲兵に倒されるだろうか、と。

「案内しろ」

・・・・・・・・

「オーラ!」

トーニオは川辺の地べたに裸で横たわる兄の姿が見えると叫びながら駆け寄った。そして膝を付いて彼を抱き起こすようにかき抱き、今度は涙を流しながら「オーラ」と叫んだ。

「トッ・・・・・・・・・ニ!」

ため息とも呻きともつかぬ声が微かに漏れ出た。

「オーラ!」

「・・・・・・・」

声にならぬ吐息が漏れ出た。

「まだ息があるぞ」

しかし、ミリウスも阿曽も反応は鈍かった。

明らかに助かる見込みはない。

最早、オーラを捨て置いて逃げ出す算段を考えなくてはならないだろう。しかし、トーニオはなおも叫んだ。

「総神官、なんとかしろ。オーラは我らになくてはならない人間だぞ」

「今までに倒れた多くの仲間も、誰一人として必要のない人間はいなかったではないか。

先ほども仲間の技術神官を呼び出す余裕がなく、置いてくる他なかったではないか。

阿曽にも父を諦めさせたのだ。

残念なことだが、我々は生き残った者だけで、また新たにやり直さなければならないのだ・・・・・」

最後の方で総神官は口ごもった。彼を見るトーニオの目に恐ろしい光が宿っているのに気づいたからだ。トーニオが恐ろしい形相で総神官に詰め寄るようにして口にした言葉は、まさしくミリウスの心臓を止めるほどの衝撃だった。

「おれは知っているぞ。

貴様が秘薬『ハオマ』を懐中に隠し持ち、『イムホテプの秘術』を修めていることを。

なぜ、オーラにその秘術を使わない!

今使わずしていつ使う気だ。自分に使うことは出来ないのだぞ」

ミリウスは一気に青ざめた。

なぜ知っているのだ、いつから知っているのだ・・・・・・

そのまま彼は立ち尽くしていたが、それを見てトーニオは怒鳴った。

「もしもオーラを救わないというのなら、おれは貴様をここで殺して逃げる。生き延びるだけならば、我が身一つの方が遙かにたやすいからな。

さぁ、どうする気だ!

この期に及んでも宗教的大儀とやらに殉ずるのか、それとも生き永らえるために我らと共に力を尽くすのか!」

ミリウスはその全身が震えるのを抑えられなかった。

自分はその命を賭して東の果てに信仰を広めるはずだった。今、自分の教団が滅びるのを目にし、それでもなお逃げ延びてきたのは・・・・・・・世界を滅亡から救うためのはずである。目的に殉じるのはたやすいが、それでは世界を救えないではないか。

大儀を果たすためにはトーニオの言うことを聞かなくてはならないが、それはますます彼らの間の力関係で武装兵兄弟を強くしてしまうであろう。

世界救済のためにはそれもやむを得ないか。ここを乗り切れれば、幾らでも失地を取り返す機会は巡ってくるのではないか、とミリウス総神官は考え直し、自分を納得させた。

「分かった。その秘術を試してみよう。

しかし、ここでは出来ぬ。施術の間に邪魔者が入ったり、ヨソ者に覗かれたりする訳にも行かない。邪魔者のいない静かな暗闇が必要だ」

トーニオはオーラの身体に布を巻き、鎧は葛籠の中に入れた。

葛籠をミリウスに背負わせると、自らは兄オーラを担いだ。娘にはその他の荷物を持たせた。

「付いて来い」

彼らは斐伊川に沿って遡っていき、そこから更に山奥に分け入って行った。深い森の中を上へと登っていく。いつの間にかオーラは事切れていたが、トーニオはもう気にならなかった。兄を蘇らせる、の一念しか彼の心にはなかった。

夕闇の中を進み、更に夜になっても歩みを止めなかった。

夜も更けた頃、総神官はそれ以上一歩も動くことが出来ずに地面に身を横たえた。案内の娘・阿曽も疲れ切っているようだった。トーニオも仕方なしに休むことにした。

森の木々の間からは夜空が微かに見え、星が明かりを灯していた。森に覆われた山の中の暗闇はそんな明かりでは照らされることもなく、月明かりまでもが木々に遮られていた。闇は深い。

出雲の騒乱の気配は遙かに遠ざかり、既に人気のない場所まで来ていたのだ。

「ここでも良いのではないか」とトーニオは尋ねたが、総神官は首を横に振った。

「このような場所では祈りは伝わらず、術も効果が期待できない」

「どのような場所が良いのだ」

「高く、周囲に開け、それでいて邪魔者の入らない静かな場所だ」

「いつまでなら効果があるのだ」

「死者の魂が黄泉の川を下り終える前に、施術を終えなければならない」

「そう遠くには行けないな」

翌朝、三人は森の切れ目から南の方角に高い山を見た。

「あれならばどうだろう」

「大丈夫だと思う」

とは言ったものの、その遠さと、行く手を遮る森の深さにミリウスは音を上げそうであった。

彼らが知るはずもなかったが、その山の名は比婆山という。

一二〇〇メートル級の山であったが、問題はその高さではない。

遙かなる太古の昔に伊邪那美命(いざなみのみこと)が葬られたと伝わる山なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?