創刊号「KAZU KOKUBO ──國母和宏という生き様──」【期間限定全文公開】

Haines, Alaska, USA in 2016.

photo: Andy Wright

INTRODUCTION

はじめに

photo: Keiichi Nitta

2004年初冬。シーズンを目前に控え肌寒くなってきていた東京・渋谷に、高校1年生の少年が単身で北海道からやってきた。14歳のときに、伝統の一戦であるBURTON US OPENハーフパイプ種目で2位に輝くなど、“タダモノ”でないことは承知していたのだが、長時間に渡るインタビューやスタジオ撮影、さらに高校生の一般スノーボーダーとの座談会など、過密したスケジュールを難なくこなす姿からは、すでに大器の片鱗をのぞかせていた。それが、カズとの出会いである。

あれから12年。スノーボードを取り巻く環境は大きく変化したが、それ以上に、カズの進化は凄まじかった。その偉業を含めた彼のスノーボード人生については、たっぷりと後述するので割愛させていただくとして、ここでは、小誌「BACKSIDE SNOWBOARDING MAGAZINE」創刊号のすべてを通してカズを表現することで見えてくる、その強すぎる信念について触れておきたい。

これまでカズは常に明確な目標を掲げ、それに向かって全力で突き進んできた。幼少期の頃は「上手くなること」、小学6年時にプロ活動を始めてからは「日本一になること」、高校生のときには「世界で認められること」、それを実現した後には「世界のトップに立つこと」。幼い頃から、大人だらけの環境で上達していく過程で経験したあらゆる出来事に解釈を求め、それが正解だと確信することで育まれていったスノーボード観。ハーフパイプから高く宙を舞うことで賞賛され、スタイリッシュなトリックを決めることでハイファイブを求められた。このようにして、大会で“勝つための滑り”ではなく、“カッコいい滑り”を発信することがカズの信念となった。大会だけでなく撮影でも同じ価値観を抱き、表彰台に上がることはもちろん、美しい写真や映像を残していくことで、その信念は確固たるものへ昇華したのだ。

しかし、スノーボードの本場で確立した己の信念を貫き通したことで、日本社会から大きな誤解を受けてしまうことになる。賛否は分かれたものの多くの国民が彼をバッシングしたが、カズは自分の信念を曲げることはしなかった。体育文化では学ぶことができないフリースタイル文化を肌で感じ、大自然のなかで言葉や文化の壁を越えて孤軍奮闘してきた自信とプライド。その結果として、スノーボード界の世界トップに登り詰めたわけだから。

BURTON US OPENの2連覇は周知の話であり、世界中のスノーボーダーを震撼させた数々のビデオパートや、1シーズンで世界各国の専門誌9誌の表紙を飾った。さらに、記憶に新しいと思うが、2015年の秋に開催されたX GAMESを主催するスポーツ専門チャンネル・ESPNが贈るバックカントリームービーの世界頂上決戦においては、オンラインによる一般投票で大差をつけてのトップ。ギギ・ラフ、ジェレミー・ジョーンズ、ジョン・ジャクソン、ミッケル・バングらトップライダーが名を連ねるなかで、過半数以上の得票数を獲得しての1位だった。これらは、前述した世界トップである事実を証明する材料として申し分ないはずだ。

この12年間、誰よりもカズを取材してきたいちジャーナリストとして、その信念を深く理解しているつもりである。彼を天才と称するのは簡単な話だ。でも、そうではない。その舞台裏では、幾度となく苦難を乗り越え、目標に向かって積極的に行動し続け、新しい価値を創造してきた。それは、“カッコいいスノーボードを伝えたい”という、シンプルだが強すぎる信念が突き動かしていたのだ。これこそが、國母和宏という生き様。

成功哲学の原点『思考は現実化する』の著者であるナポレオン・ヒルの名言に、こんな言葉がある。「心の中に限界を設けないかぎり、人生に限界なんか存在しない」。あくまでも通過点であるが、國母和宏のスノーボード人生をここに記す。

BACKSIDE SNOWBOARDING MAGAZINE

編集長 野上大介

EPISODE 1

“世界のカズ”の礎を築き上げた「幼き夜の大冒険」

Ishikari Heigen, Hokkaido in 1992.

photo: Yukari Kokubo

「“スノーボードを始めたい”って言ったときの記憶が映像として鮮明に残ってて」

カズは4歳のときにスノーボードを始めている。筆者が4歳だった当時の記憶は、正直ほとんど……いや、まったくと言っていいほどない。記憶力には個人差があるわけだが、そんなことはどうでもいい。それほどまでに強烈なインパクトだったのだろう。これが、カズとスノーボードとの出会いである。

「父さんと姉ちゃんと一緒にスキーでリフトに乗ってたんですよね。当時は若い人しかスノーボードをやってなくて、ブッシュ(やぶ・茂みの意。雪が解けて、もしくは少なくて一部が出ている状態)が出ているところをスノーボーダーが転がりながら飛び出してきた。そんなに上手い人じゃなかったと思うんですけど、仲間と笑いながら滑っているのを見て、“あれやりたい”って。その光景がめっちゃ楽しそうだったから」

父・芳計(よしかず)さんは、スキーで上から下まで滑れるようになったらスノーボードを始めようと、息子と約束した。「(スキーで)1時間くらい滑ったから“休憩しようぜ”って言っても、休まないって言うのさ。滑れるようになればスノーボードができるって頭にあったから」とは芳計さんの言葉だが、カズは幼少期からやりたいことに対してひたむきな情熱を傾けていたようだ。

「“やりたい”って言ったときのスキーのレベルは全然覚えてないけど、スノーボードを始めさせてもらう頃は、大人たちと一緒に森の中をついて行くくらいは滑れてましたね」とカズは振り返る。子供ながらにツリーランとは……そう思うだろうが、それもそのはず。スノーボードを始めたいあまりに、スキーでボトムまで滑ってくるとひとりでリフト乗り場へ向かっていき、常連だったことからスタッフが抱えてリフトに乗せてくれ、降り場ではひとりでリフトから飛び降りてそのまま滑る。これをひたすら繰り返していたようだ。現在ではこうした放任主義やゲレンデスタッフの対応に対してクレームが舞い込んできそうなものだが、カズは自らの意思で滑り続けた。スノーボードをやりたい──ただそれだけだった。

「あっという間だった」、そう芳計さんが呟いた。ツリーランが滑走できるレベルに至るまでスキーを習得するのに要した時間だ。約束どおり、スノーボードを始めるにあたりギアを揃えなければならないのだが、ここに大きな関門が立ちはだかった。1992年当時、キッズギアがほとんど流通していなかったのだ。

そこで芳計さんは、エッジが付いていない玩具用のボードに大人用のバインディングを改良して取り付け、ハードブーツで滑らせた。4歳のカズには改良しているバインディングを装着することができなかったため、芳計さんがカズを担いでハイクアップしてバインディングを着けてやり、滑らせてはバインディングを外し、また担いで……これを毎晩のように延々と繰り返した。仕事で疲れている身体など気にせずに。

「最初は曲がれなくて難しかった。父さんに担いで登ってもらって、ヒールとトウのターンを1回ずつやるような感じでした。けっこう繰り返してたかな」

「どんどんできるようになることが面白かった。あと、ほぼナイターだったんですよね。夜の11時くらいまで営業してて、夕飯も車の中で食べてそのまま寝ちゃう感じだった。夜、父さんと一緒にスキー場で“なんかやってる”っていう行為自体が楽しかったんだと思う。アドベンチャー的な感じでしたね」

毎晩が大冒険だった。芳計さんは仕事を終えて帰宅すると、すぐにカズを車に乗せてゲレンデへと向かう日々。それは、親子愛以外の何ものでもない。二人三脚で楽しみながら、後に世界を股にかけるプロスノーボーダーとしての礎を築き上げていったのだ。

本人の自覚としてはないようだが、4歳から始めたキャリアや雪に恵まれた北海道で育ったという環境だけでなく、この時期にエッジがないボードでライディングを覚えたことは、もしかしたら北海道石狩市から世界トップのスノーボーダーが誕生した大きな理由のひとつかもしれない。

“ゴールデンエイジ”という言葉をご存知だろうか。諸説はあるものの4~12歳くらいの時期を指すようだが、スポーツを体得するうえで、その動きを習得するのにもっとも適した期間である。雪質に恵まれているとはいえ、エッジがないボードでターンを習得したことは、カズにとって大きなアドバンテージだったのかもしれない。現に芳計さんの記憶によると、翌年になるとBURTONからキッズ用のボードが出たそうだが、それに乗り替えた途端、水を得た魚のように縦横無尽にゲレンデ内を駆け巡っていたそうだ。

「父さんとその友達と一緒に滑りながらポイントごとに止まって、順番に飛んだりしながら、大人たちが何をやるのか見てた。今でもみんなでゲレンデを滑りながら、“あそこでアレやろうぜ”ってセッションするのと同じ感覚でしたね」

幼稚園児の和宏少年は、この頃すでに大人と対等に滑れていたということである。本人の記憶が曖昧のようなので芳計さんにうかがったところ、フェイキーでしか滑れない日を設定したり、競争したりしながら、遊び感覚で楽しんでいたそうだ。ジャンプもすれば、グラブもしていたんだとか。天才少年のように扱われ、テレビのニュース番組に取り上げられたこともあった。

「スノーボードも友達と遊ぶのもどっちも好きだったけど、選べるんだったらスノーボードに行ってました」

このときすでに、カズにとってスノーボードは特別な存在になっていた。小学校に上がるか上がらないかの時点で、自らの意思で“やりたい”と思える何かがあったという人は少ないのではないだろうか。親の勧めではなく自分からやりたいと意思表示し、それを頭ごなしに否定することなく条件を設定したうえで取り組ませた両親。親子一緒に雪上で“遊び”ながら自然と上達し、敵うはずのない大人たちとボードを履けば対等に遊べた。

「ひたすら滑ってましたね。父さんの友達、そして姉ちゃんもやるようになって、ツリーに入ったり冒険みたいな感じで滑ってた。たまに大きなゲレンデに連れていってもらったら、そこでもいろんなポイントを探しながら滑って。それでどんどんハマっていきましたね。森の中に入っていったら、誰かが作ったジャンプ台があって、それを見つけたときに興奮したのを今でも覚えてる(笑)」

エッジのない板でターンを覚えたこと、子供ながら夜に外で遊べる優越感、ツリーを探検しながらフリーライディング……和宏少年にとって、すべてが大冒険だったに違いない。そんな強すぎる刺激を幼少期に体感してきたことが、スノーボーダーとしても人間としても、カズの礎になっているのだ。

PARENTS 両親

國母由香里(母)/ 國母芳計(父)

photo: Tsutomu Nakata

好きなことをとことん突き詰めていく人生が一番幸せだから

──小学6年からプロの世界に飛び込んだ息子について、どのように考えていましたか?

父: その道で生きていくって言うよりも、好きなことを好きなだけやれよって感じでしたね。好きなことをとことんやってダメだったら、やめればいいわけだし。

母: 私は水泳を教えてた経験があって、もちろん努力に勝るものはないけれど、そのなかでもセンスが大事だと思います。カズにはやる気も感じたし、そういうセンスもあるかもしれないって。

父: そのやる気が見えるじゃないですか。だからこそ、練習することの重要性は教えましたね。そのためにも、オフシーズンには器械体操に通わせて。それが本人にとって絶対にプラスになると思ったから。でもその時点では、プロとして食っていけるかどうかが重要だったわけじゃないんですよ。BURTONと契約するときも、普通は契約金をたくさんほしいって話をするじゃないですか。うちはそうじゃなかった。要は、好きなこと、好きな大会、好きな場所で練習するためにお金を出してくれればいいですよ、って。夏はニュージーランドに、秋はスイスに、冬はカナダに行きたいってなったら、その練習するためのお金さえ出していただければうちはいいですよ、なるべく多くの経験をさせてほしいという契約内容にしてました。経験はお金じゃ買えませんから。

──高校1年から撮影のため海外で生活している時期がありましたけど、不安などはなかったのでしょうか?

父: 行かせたことはよかったんだけど、そのときのアイツはものすごく嫌な思いをしたと思ってる。

母: 4年くらい前に(カリフォルニア州)サンクレメンテのカール(ハリス氏: カズのエージェント)の家に行ったことがあって。私たちは英語ができないんですごく不便だったけど、きっと彼はひとりでもっともっと苦労したんだろうなって、そのときにものすごく実感しました。

父: 日本に帰ってきても一切の愚痴もこぼさずに、日本食いっぱい食べてって感じだったよな?

母: 帰ってきたときは食べたいものを、毎日食べさせてあげるだけって感じでしたよね。

父: あのときにアイツがした経験って、すべてがプラスになってるんだろうなって思う。それができない日本人はたくさんいるから。外国に抵抗を感じるから外国で活躍できないし、だから外国のメディアにも取り上げられない。カールにも言われたけど、そういう風に人がやってないような経験を積んできたからこそ、ほかの日本人と比べると全然違うんだって。ライダーは滑ることが仕事だから、山から下りてきたらほかのことは何もしないって言うんだけど、カズが滑り終わってから何をしてるのかっていったら、自分でスポンサーに対して、オレはこういうことをやりたいってメールを送ったり、滑ること以外も含めて仕事として考えることができてる。そういう意識があるかないかが、生き残れるのか残れないのかの違いだって。ライダーだから滑ってるだけでいいなんて、そんなに甘くはないよって。自分から意思表示をして投げかけないとチャンスも巡ってこないと思うんですよ。高校生のときはやってなかったと思うけど、BURTONを辞めて、それまでチームマネージャーだった油井(隆宏)くんがやってくれてたようなことを、自分でやるようになったみたいです。

──バンクーバー五輪での騒動を受けて、どのように感じていましたか?

母: 遊びでやってるわけじゃなくて、それまで積み重ねたものがあるのに、服装とか行動で言われちゃったので……。アスリートにとっての4年間は本当に大変じゃないですか。私は仕事の都合もあって息子の大会を観に行くことがあまりできなくて、たまたまた観に行けたときが中学生のときに転んで足首を骨折した大会だったので、それもあって親として怖いからあまり直視できないんですよ。だけどあれだけのプレッシャーの中で、とにかく決勝まで残れてよかったなと思いました。

父: いろいろ叩かれたかもしれないけど、この舞台に立てる人間はどれだけの努力をしたのかって話だから。

──世界トップのプロスノーボーダーとして命を落とす危険性もあるわけですが、どのような姿勢で応援されているのですか?

母: 高校生のときに一番高いビーコンを買ってきてくれと頼まれたとき、私はある程度の覚悟を決めたんですよね。そのビーコンを見たときは涙が出そうになりました。私も地元の手稲山にスノーシューを履いて登るんですけど、そこでも天候が急変するので、こんな低い山でこうなるってことは、海外の雪山は壮絶なんだろうなって感じます。彼は一家の大黒柱として奥さんに支えられてるから、親が出るところはあまりないんですけど、気持ちとしてはやりたいことをやり続けてもらって、あとは見守ってあげるしかないと思いますね。

父: 好きなことをやってるんだから、明日どうなるかっていうのは仕方がないと思ってる。運命は変えられない。好きなことをとことん突き詰める人生が一番幸せだと思うから、常に自分のやりたいことを見つけて生きていってほしいですね。

EPISODE 2

好きなことに本気で打ち込み勝ち取った「史上最年少プロ」

Akabirayama, Hokkaido in 1996.

photo: Yukari Kokubo

カズは小学校に入学するとハーフパイプを始めることになる。ここであらかじめ触れておくと、カズと筆者は同じシーズンにスノーボードを始めた。北海道と本州の違い、そして年齢差はあれど、同じ時代をスノーボーダーとして生きてきたわけだ。だから理解できることも多い。カズは94-95シーズンからハーフパイプを滑っていたことになるのだが、新潟や長野のゲレンデではパイプはおろか、コースでさえも小学生程度のキッズが滑っている場面に遭遇したことがない。

「小1でパイプを滑るようになって、同じくらいの頃から大会にも出るようになりました。初めて出た大会で緊張したか? そこまでは覚えてないけど、かなり人が出てたような記憶があります。その頃は大会が多かったから」

「大人ばっかだったけど違和感はなかった」と付け加えてくれたのだが、スノーボードを始めた頃から父やその仲間と一緒に滑ってきたカズにとって、ボードに跨がれば大人と子供の境界線はなかったのだろう。

それは、次のエピソードからも窺い知ることができる。

父の勧めで、カズは同時期から器械体操も始めていた。芳計さんがスノーボードに役立つと考えてのことだったそうだ。

「父さんの知り合いがスクールをやっていたので始めさせてくれました。オレはスノーボードのためにとかはまったく考えてなくて、単純に体操にハマってた感じです。大会にも出てましたね」

体操スクールともなれば同世代もいるだろうから、大人に混ざって滑っていたスノーボードと比較してもらうと、「同じでしたね。(体操の)どの大会に出ても上手いヤツはたくさんいたし、スノーボードでも手の届かない人も当時はいたし、それと同じかな。年齢はまったく関係ありませんでした」

母・由香里さんに聞いたところ、「体操一本に絞ったらどうかと先生からけっこう言われていた」とのことなので、かなりの実力だったようだが、幼い頃から年齢差を言い訳にすることなく同じ土俵で勝負し、自分の立ち位置を冷静に分析できていたのかもしれない。

遊びの延長線上で大会に参加することは自然の流れなのだろうが、芳計さんがカズのターニングポイントについて教えてくれた。奇しくも、筆者も同じ日に同じ場所で滑っていたのだ。1998年3月14日、長野・白馬乗鞍で開催されていた「第16回JSBA(日本スノーボード協会)全日本スノーボード選手権大会」である。カズはハーフパイプ種目のユース部門に出場。当日は雨と雪が混じり合った大粒の湿雪が断続的に降り続いており、その後、雨に変わった。

「ボトムに湿雪が溜まっている上に雨が降って、全然板が走らない状態だった。そういうときは板を走らせるためにペーストや粉末のワックスを塗るじゃないですか。でも、オレたちはそれができなかった。そしたらアイツ、あまりにも板が走らなかったみたいでドロップインした直後に、悔しそうな表情でオレのほうを見たんだよね。板が滑らなくて何もできず、そのまま下りてきて、半べそかきながらものすごく悔しがってたんだよ。その悔しがってる姿を見たとき、コイツはそういう姿勢でスノーボードに取り組んでいるんだってことを理解しました」

芳計さんは思い返しながら、悔しそうな表情を滲ませた。カズが小学3年時の出来事だ。当時24歳だった筆者でもスピードが出せないほどの状態だったのだから、9歳の少年には厳しいコンディションだったに違いない。しかも、一般男女が終わったあとにユースが行われていたので、その状況は最悪だったはず。同じユース部門に出場していたのは中学生や小学校高学年のスノーボーダーがほとんどだったが、ただただ涙を流した。

Teine Olympia, Hokkaido in 1998.

photo: Yukari Kokubo

当時はJSBA主催のアマチュア大会や草大会が毎週のように行われていた時代。地元からほど近いテイネのハーフパイプでともに滑っていた、5歳年上の中井孝治や村上大輔らとあらゆる大会を転戦していたようで、涙を流した全日本選手権にも彼らは出場していた。

「最初は大会で会うくらいだったけど、中井くんや村ちゃん(村上大輔)、フミオ(村上史行)と大会以外でもパイプで練習してるときに会うようになって、たまに一緒に滑ったりしてました」

この頃から集中してハーフパイプを滑るようになると、形状のクオリティが高かった札幌市内に位置する真駒内(現在は廃業)に通うようになった。ここには、中井や村上兄弟はもちろん、原田将臣、佐藤晃洋、清原勇太らもいた。この7人が、2000年代の日本スノーボード界に旋風を巻き起こすことになるクルー、真七人侍である。

「小4くらいから一緒に滑ってるのかな。出会ったときのことはしっかり覚えてないけど、それまではずっと大人と一緒に滑ってたから、年は一番下だけど世代が近い分、負けたくないって気持ちは強かったですね。この頃はスノーボードをやってる子供が少なかったから、ほとんどみんな知り合いでした。たまにデカい大会があると、旭川で滑ってた(佐藤)秀平とかとも顔を合わせたりしてて」

この時代を振り返って、学校や友達を含めたカズの生活にとってスノーボードに対する比重を尋ねてみたところ、「めっちゃ大きかったですね」と即答した後、こう言葉を続けた。

「とにかく上手くなりたかった。そして、プロになることを目標にしていた時期。その頃はプロって響きがとにかくカッコよくて、プロ資格っていうものに憧れてました。デカい大会に出たいっていうのと、上手くなりたいって気持ちが強かったのかな、そのときは」

きっと、小学3年のときに流した悔し涙がバネになっていたのだろう。筆者はその後も、カズと同じ大会に2度出場していた。2000年1月に真駒内で行われた「第8回スクランブルUSAカップ」では、予選1本目から圧倒的な高さを誇っているキッズがいた。それが、当時11歳のカズだった。

そして、同年3月に長野・白樺湖ロイヤルヒルで行われた「第18回JSBA全日本スノーボード選手権大会」のユース部門でカズは優勝したのだが、11歳の少年のあまりの上手さに会場内がどよめいていたことを記憶している。大会中、選手たちの控室としてレストハウスが開放されていて、そこで坊主頭の少年が20代の出場選手たちの尻を蹴りまくっていたことを強烈に覚えているのだが、それも実はカズだった(笑)

99-00シーズン、ヤンチャすぎる11歳、小学5年生の和宏少年は見事プロ資格を取得。その名は全国に駆け巡った。当時としては史上最年少での快挙である。

こうして翌シーズン、スノーボード界の最大手ブランド・BURTONとスポンサー契約を締結。小学6年、12歳の冬。プロスノーボーダー・國母和宏として第2の人生がスタートしたのだ。

BUDDY 親友

佐藤秀平

photo: Tsutomu Nakata

人としても認められたスノーボーダーのひとり

──カズとの出会いについて教えてください。

小2くらいのときですかね。親がKONA SURFというスノーボードショップをやってて「KONAカップ」っていう大会があったんですよ。パイプの壁すら上れなかったんだけど、親父に出ろって言われてたので出てみて。さすがにオレくらいの子供はいないだろうなぁって思ってたら、もうひとりいるってなったんですよね。その子は、上から下まで360→キャバ(レリアル)を繰り返しながら全部しっかり飛んで下りてきて、「やべー、あの子うめー!」って騒いでたら、それがカズだったんですよ。話すことはなかったけど、それが最初の出会いでした。

──話すようになったキッカケは?

オレら旭川の子供たちは札幌の子供たちに対して、ちょっとライバル視してるところがあったんですよ。旭川だけじゃなくて札幌のほうにも練習しに行くようになったり、いろんな大会で顔を合わせるようになって、少しずつ話すようになりました。小5くらいのときにSIMSがスポンサーについたんですけど、チームマネージャーからは「お前も國母みたいになれ」ってずっと言われてて(笑)。オレが小6のときに(北海道)地区大会のユースでカズが優勝して、オレが2位だったんですよ。それで全日本(選手権)に初めて出たとき、カズが優勝した。オレはめっちゃ緊張して全然ダメだったんだけど、カズは堂々と自分の滑りをしてましたね。その時点でかなり上手かった。

──カズのことを意識してましたか?

かなりしてました(笑)。しっかり話すようになるのはもっと先なんだけど、(マウント)フッドにいるときも子供同士で風呂に入ってるときに遊んだり、いたずらしたり。最初はそんな照れくさい感じの付き合いでした。オレが中3のとき、カズは中2でUS OPENで2位になって、でもオレはまだJSBAの大会に出てた。たしかオレ、高1でプロになるんですけど、カズとは離されすぎてましたね。でも、親からは“負けるな”みたいなことを言われてて(笑)

──どのようにカズとの関係性が深まっていった?

中学卒業してカナダに留学したんですけど、親もいないし何でもやり放題だったから、遊びのほうにハマっちゃって。かなり好き勝手やってて、全然滑ってなかったんですよね。そのときに、カズとか中井(孝治)くんがワールドカップでカナダに来てたときに滑りを見て、かなり焦りました。オレ何やってんだよって。パイプやらないでパークを流したり、ツリー入って遊んでばっかだったから。しまいには高3のときケガしちゃって、さらに留年もして……。カズを昔から見てたから、オリンピックに出たり、STANDARD FILMSのビデオに出てるのを観るたびに、「もうやめようかな」って思ったりもしました。でも、そんなカズを見ながら(工藤)洸平もバンクーバー五輪を狙ってるって話を聞いて、彼らからかなり刺激を受けましたね。オレもやらなきゃって。そこから子供の頃とは違う感じで話すようになりました。ニュージー(ランド)行ったり(マウント)フッド行ったり、子供の頃と同じように行動パターンが似てたから、それで仲良くなっていって。

──親友としてのカズはどういう人ですか?

なんでも話せますね。隠してること……いや、言わなくてもいいことってあると思うんですけど、カズにはすべてを話してるし、カズも話してくれる。笑われるようなことだったとしても、自分じゃ判断できないときはカズに話して、それを正してくれるのがカズ。スノーボードのことも、家族のこともですね。

──スノーボーダーとしての彼をどう思いますか?

みんなカズのことを天才扱いするじゃないですか。でも、みんなから見えないところでめっちゃ努力してる。それは小さい頃からそうだったし、誰もがイヤなことだったり挫折しそうなことを小さい頃から経験して、それを乗り越えてきた。環境がいいって言う人がよくいるけど、子供ひとりで海外に飛び込んでやっていくなんて、ほとんどの人ができないと思うんですよね。カズは努力を積み重ねてきていて、それが身体に染みついているからこそ今がある。アメリカでも“最後のスター”だって言われてるくらい、テリエみたいに滑りだけじゃなくて人としても認めれたスノーボーダーのひとりだと思うんです。

EPISODE 3

競い合った先に見えた「グローバルライダーとして生きる道」

Hemsedal, Norway in 2005.

photo: Jeff Curtes

“グローバル人材”という言葉を耳にしたことはあるだろう。文部科学省によると、「世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間」と定義されている。また、厚生労働省が2012年に発表した雇用政策研究会の資料によると、「未知の世界、時に非常に厳しい環境に、“面白そうだ”“やってみたい”という気持ちで、積極的に飛び込んでいく前向きな気持ち、姿勢・行動力を持っていること。そして、入社後に一皮、二皮剥けるため、“最後までやり抜く”“タフネスさ”があること。しっかりと自分の頭で考え、課題を解決しようとすること」とされている。

つまり、未知の世界に飛び込める行動力、最後までやり抜くタフネスさ、自分で考え行動し、課題を解決しようとする力があり、日本人としてのアイデンティティをしっかり持っている人。これが、我が国が求めるグローバル人材ということになるわけだが、まさにカズはそうした資質であると断言できる。もし、彼について詳しく知らない人がいるとしたら誇大表現に聞こえるのかもしれない。しかし、章を進めていただければ自ずと理解できるはずだ。

彼は学校でそれを習ったわけではないし、一流企業に属して学んだわけでもない。スノーボードという一本の板に跨り、その先にある可能性を追求し続けたことで得たものだ。それを掴むまでの道のりは、小学6年の時点ですでにスタートしていた。

「その頃は世界で通用する日本人スノーボーダーが少なかったから、自分がそれになってやるって気持ちが強かったですね。だから、仲間と一緒にやるっていうよりは、自分がいい環境で、周りを気にせず上の世界に上がっていくんだっていう強い気持ちを、小6くらいから持ってました。その頃から海外に行って自分ひとりだけ日本人っていう立場で大会に出させてもらってたこともあったから、海外のすごいヤツらと勝負できてる自分の環境が特別なことだっていうのはわかってました」

小学6年のとき、スノーボード界で権威ある大会のひとつ「BURTON US OPEN」に初出場。同年、1998年の長野五輪をボイコットしたテリエ・ハーカンセンが翌年に立ち上げたスノーボーダーによるスノーボーダーのための大会「THE ARCTIC CHALLENGE」に前走として招待されるなど、世界レベルでも大器の片鱗をのぞかせていたカズ。

それ以前にも海外でのスノーボード経験はあった。小学4、5年と2年続けて、夏休みを利用して1ヶ月ほどニュージーランドへ渡っていた。「滑れるんだったらぜひ行きたい、と本人の意思で行ってましたね」と由香里さんが当時を振り返ってくれた。

前章でも触れたように、プロ資格を獲得したいという気持ちが強かったカズは、すでに未知の世界に飛び込める行動力を持ち併せていたということだ。

「父さんの会社の友達と最初の年は行って、あとは山で知り合った年上の人たちが面倒を見てくれました。一緒に行きたいって話をしたら親が交渉してくれて。その人たちと一緒に住んで、ひたすら毎日滑ってた。パイプをハイクして滑るんじゃなくて、ゲレンデの上から下までをずっと流してましたね」

親元を離れて滑り込んだ夏。近所の友達と遊び、家族で旅行に出かけ、後半は宿題に追われる……といった一般的な小学校生活を過ごしてきた筆者には驚きだが、國母家にとっては何も特別なことではない。「アイツのすごいところと言えば、普通の小学生だったら夏休みになるとラジオ体操に行くじゃないですか? アイツは行ったことがない(笑)」と芳計さんは笑い飛ばしてくれたが、何よりもスノーボードがしたかった息子に、その機会を躊躇なく提供した両親の懐の広さがあってこその賜物である。

その結果がプロ資格獲得であり、先述したように海外での大会参戦へと繋がっていくのだ。

「この頃(小6)は日本国内では負けたくなかったし、世界でもよりいい順位をとりたいと思ってた。全日本のユースで勝ったとき(小5)くらいから、大人にも勝てるんじゃないかって思いがありましたね。勝ちたいし、同じ土俵でやれてるって気持ちが強くて。その全日本のときにジャッジのポイントを見て、オレのほうが(一般クラスの大人よりも)高いじゃんって知ったとき、それがめちゃくちゃ嬉しくて。そのときの気持ちは今でも覚えてますね」

小学5年で大人に勝つことを志した少年は、小学6年で国内では負けたくないというプロ意識が芽生えていた。

「勝ちたいし上のステージに行きたいから、技の練習のときにめっちゃ怖いけどやらなきゃっていう状況が増えてきた。フロント(サイド)720を900にしたり、マック(ツイスト)で高く飛ばなきゃいけないとか……。そこで恐怖心との戦いが始まりました」

中学1年で初めての骨折を経験するも、春先にはキッカーを飛び回っていたという驚異の回復力

photo: Yukari Kokubo

一般的なメジャースポーツとは異なり、当時のスノーボード界ではコーチと呼ばれる人材はほぼいなかった。子供ながらにジャッジの点数から自己分析する能力や、プロの世界で勝つために自分に足りない技術を見極めるなど、父からのアドバイスもあったそうだが、自ら考えて行動に移していたのだ。

「いろいろ新しいことが増えてきている時期でしたね。海外にも行くようになったから環境も変化して。大会でも勝てるようになってきてました。BURTONに特別なところへも連れていってもらって、いろんなヤツらと滑れるようにもなってた。ミッケル(バング)と出会ったのも小6くらいかな。そういう環境の中で、自然に上手くなっていったような気がする」

「中学に入ると身体が大きくなって、それで中1から中2くらいにかけて、パイプで(エアの)高さが出せるようになった感じですかね」

「国内の大会に出たときに、その頃って大会が終わった後に残ってセッションする感じだったじゃないですか。いいパイプがあって、大会のままの気分でみんなでセッションが始まって、そういうときに1段階限界を超えるみたいな感じは多かった」

そして中学2年、14歳の3月──カズの才能が大きく開花することになる。

スノーボードに精通している人であれば周知の事実だろう。カズは3回目の出場となったBURTON US OPENで銀メダルを獲得した。同大会も含め、メジャーコンテストにおける14歳でのメダル獲得は世界初。カズの2歳上にあたる、あのショーン・ホワイトですら成し得なかった快挙だった。小学5年で全国区に國母和宏の名を知らしめてからたった3年後に、世界中にKazu Kokuboの名を轟かせたのだ。

「まわりの反応を見てすごいことしたんだなって感じだったけど、自分の中では大会の大きさもわかってなかったし……」

現在でもその映像をYouTubeで観ることができるのだが、出走前には笑顔がこぼれ、出場選手の誰よりも高く宙を舞い、演技をまとめることは一切なく、思いきり楽しんで滑った結果が2位だった。

「あんなに飛んだのは初めてでした。あのときのパイプは飛びやすかった」

ここが、日本のカズから世界のKazuへと変貌を遂げる、ターニングポイントだった。

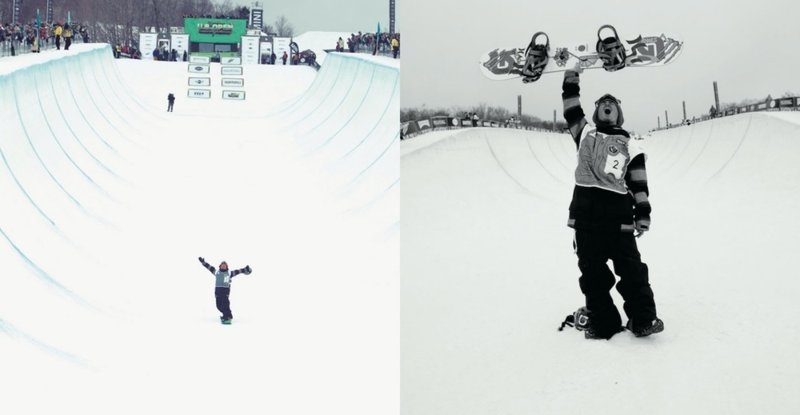

Burton US Open at Stratton Mountain, Vermont, USA in 2003.

photo: Adam Moran

MANAGER マネージャー

油井隆宏(元BURTONチームマネージャー)

photo: ZIZO=KAZU

いい意味での“クソガキ”を貫いてほしい

──初めてカズに会ったときの印象は?

普通におとなしい子供でしたよ。2002年だったから、カズが中学1年くらいかな。その前にSALOMONでチームを見てたので、カズのことは以前から知ってました。全日本選手権のユース部門で優勝したときも現場で見てて、ヤバイなって話になってましたね。

──カズに世界レベルの可能性を感じたのは、どういうところだったのでしょうか?

BURTONに入る前に(西田)崇や(柳沢)景子ちゃん、(デビッド)ベネデックやダニエル(フランク)を近くで見てたから、世界レベルの滑りっていうのが身近にあった。BURTONに入ってから初めて滑りを見たのがFISのハーフパイプの大会だったんですけど、真七人侍がみんな出てたんですよ。彼らはやんちゃだから、大会の合間にキッカーを飛んでて、それを見てたら、カズがスイッチバックサイドスピンをやってて。それを見たときに、これは次元が違うなって。パイプにしても、板の抜き方がまわりと全然違ってた。それで、当時のBURTONの考え方としては、US OPENに日本人ライダーを連れて行っても……みたいな状況だったんですけど、アメリカのチーム担当に交渉して出場させることになりました。まさか、あそこまでいくとは思ってませんでしたけどね。そのとき、たしか新潟で大会があって、それが終わったらそのままUS OPENに行くことになってたんですよ。そこにも真七人侍がいて、みんなで大会を楽しんでて、これから北海道に戻ってみんなは撮影するっていうような状況で、カズはアメリカに行かなきゃいけないから、メソメソしてたっていうか「行きたくない」みたいな感じになっちゃって。そのとき芳計さんが「オマエは世界を目指すんだろ!」って発破をかけて説得して、そのまま成田空港に向かったんですよね。まだ幼かったから、気持ちが揺れ動く時期だったんでしょう。でも、芳計さんがそういうところは厳しくしっかり説明して、カズも理解して取り組んでた。あれは大したもんだと思いましたね。芳計さんとはいろいろ話し合いながら、親として言いづらいところは肩代わりしたり、仲良くやらせてもらってました。

──カズとの取り組みでもっとも印象に残ってることは?

2007年のNIPPON OPENをバックれたことかな(笑)。前年にはトリノ五輪もあったし、すごいプレッシャーのなかでやってたこともあって、集中できないからって帰っちゃったんですよね。マネージャーとしての立場はないですが(笑)、カズの気持ちはわかりました。でも、カズのすごいところは、大会中に自分が今どのポジションにいるのかを把握してて、何をやったら勝てて、これをやっても勝てないっていうのを正確に判断できること。あれはすごいと思う。自分のことを客観的な視点で冷静に見えてるから、あの時点ですでに何をするべきかがちゃんとわかってましたね。

──当時、ここまでの成長を予想できましたか?

さっきも話したように、自分の立ち位置を客観的に見れることだったり、子供ながらにBURTONのライダーだっていうプライドをしっかり持ってたんですよね。その頃から世界に出ていくんだっていう明確な目標がぶれることなくやり続けてきました。これについては両親の影響が大きい。そういうことを踏まえて、どこまでいくのかはわかりませんでしたが、少なくともトップライダーにはなれると思ってました。以前、海外の関係者との話で、ヨーロッパからはテリエが、アメリカからはショーンを含めた多くのライダーが出てきてて、日本からそういう人間が出ない理由なんて別にないって言ってたことがあるんですよ。環境の問題ってよく言われるけど、ノルウェーだって決して環境がいいわけじゃない。だから、いずれは出てくるだろうなとは思ってましたが、そういう存在は日本を見渡してもカズくらいしかいませんでした。

──今後のカズに何を期待しますか?

今のスノーボードって、いい悪いは別として“スノーボード体育”っていう新しいカテゴリーができて、みんなそこを目指してるように見えるんです。カズがやってるのは“スノーボード”だから、バックカントリーもハーフパイプもやる。そういう意味でも、ザ・スノーボーダーとして、いい意味での“クソガキ”を貫いてほしいですね。

COLUMN 1

國母和宏が語る「上達の秘訣」

Cardrona, New Zealand in 2009.

photo: Jeff Curtes

タイミングが重要

「ハーフパイプを滑ってきた経験がデカいですね。上から下まで6発くらい飛んで、それをすべて完璧に決めるのってかなり難しい。ボトムラン、トランジション、テイクオフ、着地……そこにはライディングすべての要素が含まれていて、それらをスムースにつなげる動きから培ったスキルは、バックカントリーでも活かされてると思います。あと、メイク率のアップにもつながってるかな。

バックカントリーを滑ってるとき、パイプでの動きを活かして上手く滑れることはあるけど、フリーライディングからパイプに活かされる動きってあまりないんですよね。だから、オレの場合はパイプがライディングすべてのベースになってるって言っても過言ではない。でも、パイプとフリーライディングを並行してやることがすごい重要なんです。

ストレートジャンプと比べても、パイプのほうが抜けはシビア。どちらもエッジに乗って踏み切ることになるけど、そのエッジへの乗り方が全然違う。パイプのほうがエッジに乗ってて、キッカーのほうがフラットに近いじゃないですか。だから、エッジングしながらオーリーするパイプよりも、少しだけエッジをかけてオーリーするキッカーのほうがラク。あと、滞空時間もストレートジャンプのほうがかなり長いから技を仕掛けやすい。パイプで滞空時間を稼ごうとしたら、かなりのスピードが必要になって難しいんですよ。着地もストレートジャンプの場合は進行方向にまっすぐだけど、パイプの場合はリップやトランジションに対してピンポイント。だから、パイプを滑ることで技術的に向上するんだと思います。

オレの場合はスタイルを出すことに重きを置いてるんだけど、それはこれまでの撮影で学んできました。高校生の頃は常に上手い海外のライダーがまわりにいて、たとえばジャンプにしても、アプローチやサイズの問題でフロントサイドスピンしかできなかった状況で、ほかのライダーは全方向でスタイルを入れて回してくるようなときもあった。そこで、オレは違う技にトライするべきか、自分らしさを出すべきか、または、違う技にトライしたうえでスタイルも出せるようにしなきゃとか、そういう葛藤は当たり前のようにありました。

あとは、常に限界を超えようと思ってやってるけど、そのタイミングが重要ですね。バックカントリーだったらポイントのコンディションはもちろん、撮影クルーのメンツ、そして自分の気持ちが乗ってるときに限界を超えられることが多かったし、一番の近道だと思う。自分がいくらもがいたところで、コンディションに大きく左右されるし、状況がよくて気分が乗ってたとしても、新しことに挑戦するわけだから、心を許せて信頼できる仲間がいないとダメですね。失敗したり、できない自分を見せたくない相手っているし、失敗したときのリスクも高いから、しっかりフォローしてくれるメンツがいることで安心感が大きく違ってくる。ライダーにかぎらず、カメラマンにも同じことが言えます。

だからこそ、キャパオーバーにならないように気をつけてる。たった1回のミスでシーズンを棒に振ることにもなりかねないし、バックカントリーでのその見極めはかなり大事ですからね。デカいとこを飛ぼうと思ったらいくらでも飛べるし、難しいことをやろうと思えばいくらでもできるから」

EPISODE 4

言葉の壁を越えて“本場”で学んだ「プロフェッショナルの流儀」

Tahoe, California, USA in 2006.

photo: Jeff Curtes

「言葉で自分の何かを伝えるんじゃなくて、滑りで認めてもらうしか方法がなかった」

カズは中学3年のときから、伝統ある格式の高い映像プロダクション・STANDARD FILMSとの活動を始めた。最初はパークでの撮影にスポットで呼ばれたのだが、高校1年からは本格的に撮影クルーに加入。前章で述べたように、中学2年でハーフパイプ競技の世界トップに肩を並べ、高校2年で迎える2006年のトリノ五輪ハーフパイプ種目出場を目指す傍ら、映像を通して自らのライディングを表現する道──いわゆる“ムービースター”への扉も開かれたのだ。

だが、この時点で英語はまったく話せない。撮影は長期に渡るため、語学堪能な日本人のチームマネージャーが付き添ってくれるわけでもない。

「すごい山の中にある家に降ろされたんですよね。“撮影に行くとき迎えに来るから”って言われたんですけど、天気が悪いと2日間くらい来ないこともあって。“えー、オレどうやってスーパー行こう?”ってなったんですけど、憧れてた世界のトップのプロダクションに面倒見てもらってて、日本から無名の子供がひとりで来てるわけだから、彼らがリラックスしてる時間をオレのスーパーのために使わせるのは気が引けて。だから、スーパーまでめっちゃ遠いんですけど歩いて行ってましたね。免許もないし、大してしゃべれないから、とりあえずバックパック背負って歩きまくってました」

少しずつ語学は成長していったのだろうが、カズは高校3年間、冬になるとこうした生活を続けた。スノーボードの世界トップレベルが集まる環境に身を投じているのだから、言葉以外にも戸惑いの連続だったのだろう。撮影方法からそのポイントの選定、自分がどういう画を残したいかなど、現場でのコミュニケーションは相当難しかったはずだ。さらに、宿に帰れば生活するために自分のことはすべてこなした。

「日本にいるときもビデオ撮影はしてたけど、意識が全然違った。滑って、帰って、寝て……スノーボードにどっぷり浸かる生活でした。スノーボーダーの生活……プロスノーボーダーとしての生き方を学びましたね」

この頃から覚えた料理の腕前は、今では妻・智恵さんをうならせるほど

photos: Dice

高校生活で部活動に打ち込み肉体的にも精神的にも鍛えられた人、アルバイトを通して社会の厳しさを経験したという人は多いだろう。だが、カズが高校時代に培った経験はそれの比ではない。言葉が通じない環境で、生活全般をひとりでこなし、世界トップレベルに身を投じる恐怖心と期待感。

芳計さんは当時をこう振り返る。

「あのときのアイツの苦労を考えたら涙が出るよ。だって、高校生が言葉もわからなくて、まわりは外国人だらけのところに1ヶ月以上入れられてたら、精神的にもたないと思う」

カズは帰国しても、いっさいの愚痴をこぼさなかったそうだ。

「言えないでしょ。本人が好きで行ってるわけだからね。でも、あの経験があったからこそ、今でも外国で活躍できるんだと思う。それができない日本人はたくさんいるから」と芳計さんは続けた。まさしくそうだ。カズは当時、期待感だけを強く抱き続けることで恐怖心を消し去っていたのだろう。すさまじい精神力だ。

「やればいいことが明確だったから、すごく楽しかったですね。それだけに全力を注げばよかった。撮影クルーに迷惑をかけないでいい映像を残すってことだけに集中できてたから、滑り終わったら自分でできることは全部やって、あとは次の日に備えてストレッチをして寝るって感じだった。充実してましたよ」

冒頭に綴ったように、滑りで認めさせるしか術がなかったということだ。さらにカズはこうも言っている。

「何でも自分ひとりでできることが楽しかったかな。生きていくために自分で選択してやっていくのが面白かった」

カズが高校1年、3年時にインタビュー取材をした経験があるのだが、行動や言動に至るすべてが高校生離れしていたように記憶している。さらに、この間の成長幅の大きさに驚かされたことも覚えている。STANDARD FILMSとの活動だけでも人間力は高まっていたはずだが、もうひとつの大きな出来事があった。トリノ五輪だ。

Hemsedal, Norway in 2006.

photo: Jeff Curtes

当時17歳、高校2年でオリンピック初出場を果たす。FIS(国際スキー連盟)が運営するワールドカップでの成績がオリンピック代表選考の指針となるため、スノーボードに精通していないマスメディアが多かった当時は、X GAMESやBURTON US OPENといったスノーボード界の最前線にあった競技は注目に値せず、ワールドカップの成績が報道の大半を占めていた。ハーフパイプの強豪国だったアメリカはFISの大会に参戦しておらず、その中でカズは直前の12月にカナダ・ウィスラーで開催されたワールドカップで優勝するなど大きな注目を集めていた。オリンピックを目前にしてマスコミは、“メダル確実”と煽ったのだ。

「全然いいものじゃなかった。オリンピックに出たかったから撮影を中断して競技に集中してたけど、自分の滑りがまったくできなかったし、それによっていろいろな人からあーだこーだ言われるのも正直面白くなかったですね。そのときは、このままFISの大会に出続けるべきか悩んだ時期です」

結果は予選落ち。2本のランともに“らしくない”ミスをしてしまったのだ。筆者も現地に乗り込み取材していたのだが、その時点でフロントサイド1080を十八番にしていたカズは、フロントサイド900で手堅く予選通過を目論んだ。しかし、そこには魔物が潜んでいたようだ。正確無比だったはずのテイクオフやパイプ内でのラインどりがズレてしまい、思うような滑りがまったくできていないように映った。トリノ五輪後のインタビュー取材では、次のように語ってくれていた。

「オリンピックはそう簡単に出られるものじゃないから、プレッシャーだったり、取材攻勢だったり、いろいろな経験ができて成長したと思います。でも、みんなオリンピックのことはニュースやテレビ番組でしか見てないじゃないですか。そこでメダル確実みたいに報道されてたから、一般の人たちはかなり期待していて……。スノーボードに詳しい人は、ショーン(ホワイト)がいたり外国勢が強いことを知ってるけど、普通の人たちは全然知らない。帰国したときに何か言われたわけじゃないんですけど、自分的にあまり人に会いたくなかったですね。オリンピックが終わって1、2ヶ月くらいは、海外にいるほうが気持ちがラクでした」

もちろん、メダルは射程圏内にあった。2004年のX GAMESでは4位、BURTON US OPENでは6位、2005年はワールドカップを中心に転戦しており、アメリカ勢はいなかったものの2度表彰台の真ん中に立っていた。

カズにとって初めての挫折。だが、彼のスノーボード人生を振り返ってみれば、この挫折こそが大きな転機となっているようにも感じる。

「しばらくSTANDARDとの撮影に集中するようになりました。トリノが終わってから本格的にバックカントリーでも撮影するようになったんですよね。その年はパイプをめっちゃ滑り込んでたこともあって、“板に乗れてる”感覚がよかったんだと思う。短期間で集中してパイプの技術を突き詰めてたんですけど、そこまで根気を入れてやり切ると気持ちも身体も疲れるから、そのタイミングで切り替えて違うことに集中できる環境があったのがよかったんだと思う。大会に出られる立場でもあったし、撮影に参加できる立場にもいたから、いいバランスを保ちながらそれぞれで自分を高められていた」

1998年にオリンピックの正式種目と化したハーフパイプ競技だが、この間、トリックの進化は著しかった。2010年のバンクーバー五輪に向けてさらに加速していくわけだが、トリックの追究とバックカントリーでの撮影を両立させることは難しいとされている。それは、ハーフパイプのトランジションを滑走する感覚は独特であり、新技を極めるためには時間を要する。さらに、ハーフパイプは“ナマモノ”とも言える。サイズや形状が日進月歩で進化していたため、定期的にトレーニングをしていないとトップレベルをキープすることが難しいからだ。

しかし、カズは幼少期の頃からハーフパイプとフリーライディングを絶えず両立させてきた。だからこそ、ここまで短期間で世界レベルに到達できたとも言い換えられる。

「パイプから一旦離れようと思った。そこがひとつの区切りだったんじゃないかな。それでバックカントリーの撮影に力を入れるようになって、トップライダーの滑りはもちろん、彼らのスノーボーダーとしての生き方を学んで、自分自身が変わっていったんだと思います」

Tahoe, California, USA in 2006.

photos: Dice

EDITOR 編集者

トム“ティーバード”モンテロッソ(SNOWBOARDER MAGAZINE編集)

photo: Java Fernandez

世界中のスノーボーダーからリスペクトされる存在

──あなたにとってカズはどのようなスノーボーダーですか?

カズはスノーボーディングの歴史上、もっとも興味深いライダーのひとりですね。非常に物静かな男だけど、その分、ライディングで自分を完璧に表現しています。彼の滑りは斬新かつ大胆、そして滑らか。オレのお気に入りのスノーボーダーだよ!

──カズと初めて会ったときのことを覚えていますか?

初めてちゃんと会ったのがいつだったのかは覚えてません。でも、彼がまだ若かった頃にUS OPENで観たことは覚えてますね。カズには大きすぎるビーニーをかぶっていて、思いきりブッ飛んでましたね! その頃、オレはまだSNOWBOARDER MAGAZINEで働いてなかったんですけど、ただ、シンプルに最高のスノーボーディングが観たくて会場に行って、その中でもカズはほかの誰よりも印象的でした。今でも彼の滑りを見たり、個人的に遊んだりするたびにいい影響を受けてますね。

──ずばり、カズの魅力とは?

彼の振る舞い方そのもの。カズは本当に静かで、偽りがなく、鋭い洞察力を持っていますね。ところがスノーボードをしてるときは正反対で、信じられないくらい爆発的。そのパーソナリティとライディングの、オンとオフの違いにいつも驚かされます。

──カズは世界のスノーボードシーンに対してどのようなインパクトを与えてると思いますか?

世界のスノーボードシーンに与えたカズのインパクトはハンパじゃないですよ。ここまでアメリカのスノーボードシーンに影響を与えた日本人スノーボーダーは今までいなかったし、世界中のプロやアマチュアからもリスペクトされてますからね。

──今後のカズに期待することは?

世界中のキッズたちにとって、スノーボーダーのお手本になるようなアンバサダーになってほしい。落ち着いていて控えめ、そして、スキルもありスタイリッシュ。個人的な意見として、カズは完成されたスノーボーダーだと思います。キッズたちには、彼の動きからそういう部分を読みとってほしいですね。

EPISODE 5

世界を相手に孤軍奮闘する中で掲げた「日本を変える存在になる」

Nippon Open at Alts Bandai, Fukushima in 2008.

photo: Adam Moran

「今までの映像も納得いってないし、今回も納得できていないから、フルパートを獲ったといっても気持ち的には全然変わらないですね。それほどの内容じゃなかったからフルパートを作ってくれて、むしろありがたいという感じです」

トリノ五輪を終えてバックカントリーでの撮影に挑んだカズは、名門・STANDARD FILMSでのフィルミング活動を始めてから3シーズン目にして、初となる自身のビデオパートを獲得した。冒頭の言葉は高校3年に進級した後に、そのことについて尋ねた際の答えである。謙遜というよりも高すぎる意識を垣間見たように記憶しているのだが、名門プロダクションで日本人の高校生がビデオパートを獲るという快挙は、当時は想像もできないことだった。もとい、現在でもそうである。

翌シーズン。高校生活最後の冬はおよそ1ヶ月間、STANDARD FILMSとともに活動した。高校1年時に初めて単身で撮影に加わったとき、スーパーへ行きたくても頼めなかったムービースターたちと同じ土俵での撮影。落差20mはあるだろう巨大なクリフからバックサイド360でストンプする驚愕の映像を残すなど、この年もビデオパートを獲得した。

「まだ全然ダメだと思いました。もっといろんな場所を攻めたかったし、いろんなトリックをしたかった。でも、ほかのライダーたちと対等にやっていけると思えるようになりました」

納得できなかった理由は、恐らく天候を含めたコンディション、そして撮影と並行しながら大会に参戦していたため、時間的な制約が問題だったのだろう。前章では「パイプから一旦離れようと思った」と語っているが、オリンピックイヤーのシーズンに比べれば少ないものの、プロとして主要な大会には出場していた。もっとバックカントリーで滑らせてさえくれれば、自分はイケる。トリノ五輪から1年あまりで、急激な成長を遂げていたのだ。

このとき、当時のSTANDARD FILMSでプロデューサーを務めていたマイク・ハチェット氏は、カズについて次のように話していた。

「カズは順調に成長しているよ。ただオレの見解としては、彼はまだ自分の潜在能力をすべて出しきれていない」

ハチェット氏の洞察力は鋭かった。19歳で迎えた翌シーズン、カズはSTANDARD FILMSだけでなく、BURTONグローバルチームムービーの撮影にも追われる日々を過ごす。中学3年で海外フィルムのシューティングに初参加、高校1、2年はオリンピックを目指す傍ら撮影をこなし、トリノ五輪を終えてから本格的なバックカントリーでのフィルミングを行った。バックカントリーでのシューティングは3シーズン足らずの経験だったが、この07-08シーズンにはアラスカ・ヘインズでの撮影を敢行。

「世界トップクラスのライダーたちとバックカントリーで撮影してきて、ようやくそのレベルでの自分の立ち位置がわかってきました。初めてアラスカで撮影したんですけど、世界最高峰のビッグマウンテンでグローバルライダーたちと対等にライディングできました。今までは言葉の壁とかもあるから気を遣うことが多くて、周りのペースに合わせてた感じだったけど、このシーズンは自分の思ったとおりに、やりたいことを貫けたのがよかったですね。ビッグマウンテンでも自分のスタイルが出せるようになってきたし、パークと同じトリックをナチュラルでもできるようになりました」

己を叱咤し続けてきた男は、乾いた大地が水を吸収するかのように急速な進化を遂げ、10代最後のシーズンに納得のいくライディングを確立させた。しかもこのシーズン、カズはハーフパイプの大会でも好成績を収めている。2007年7月のABOMINABLE SNOWJAMは4位、同年8月のAUSTRALIAN OPENは5位(スロープスタイルは3位)、2008年1月のWINTER X GAMESは5位、同年2月のNIPPON OPENは2位(スロープスタイルも2位)、同年3月のBURTON US OPENは8位と、優勝こそなかったもののコンスタントに上位に名を連ねた。バックカントリーでの充実した撮影をこなしながら、ハーフパイプ競技に定期的に出場した上で好成績を残す。まさに、カズの真骨頂が発揮された納得のいくシーズンだったに違いない。

ただし、その舞台裏では並々ならぬ努力があった。高校時代をすべてスノーボードに捧げ、初めてのオリンピックを経験する傍らで言葉や文化の壁を乗り越え、競技と撮影を両立させながら世界トップを目指すという年齢を凌駕する生き方。その結果、少しずつ世界レベルの実績を上げられるようになり、確固たる自信を掴みかけていた。

「日本っていう国はめっちゃ好きなんですよ。ただ日本のスノーボードシーンが嫌いなだけなんで。まぁ嫌いっていうか……カッコいいと思えないんですよね。いいか悪いかはわからないけど、日本の現在のシーンと、海外のそれが向かってる方向は全然違う気がする。ひさしぶりに日本のDVDをじっくり観たんだけど……基本的に何を求めてるのかよくわからないっていうのが、オレのはっきりした意見で。確かにいろんなビデオがリリースされてるけど、そのほとんどがパークで滑ってるだけで、もちろんナチュラルで撮影してるものもあるけど……海外と比べたら趣味のビデオに見える」

20歳を迎えて初めてのシーズンに入ったばかりの頃、カズはこう漏らしていた。これまでも彼とはいろいろな言葉を交わしてきていたのだが、初めて大きな棘を感じた瞬間。この言葉の真意について改めて尋ねてみると、8年前の自分をこう振り返った。

「日本は日本でシーンが盛り上がってる時代で、そのなかでオレはひとりで海外でやってた。まだ芽が出るか出ないかわからないときだったから、日本でやってるスノーボーダーたちが楽しみながらラクしているように見えたんだと思う。それに対してイラっとしてましたね」

世界中を飛び回る多忙な19歳のヒトコマ

photo: Dice

先述したカズの刺々しい発言は当時、業界内で大きな波紋を呼んだ。カズが小学6年の頃から見てきた世界と、島国・日本で育まれた価値観との間には、大きな隔たりがあったからだ。“自由”を重んじるフリースタイルスノーボーディングが日本に輸入されて20年ほど経過していたが、環境の違いもあってか、その意味合いに少しずつズレが生じている時期だったように感じる。圧雪・整備されたパークでトリックの技術を磨き、その滑りを無限の可能性を秘めるバックカントリーで表現するという自由な発想。かたや、“フリースタイル=トリック”という理解が強すぎたためか、パークという制約のあるフィールドで切磋琢磨を繰り返していた不自由な発想。もちろん、文化や国民性の違いもある。だが、カズが目指していたものは、スノーボードの本場が求めるリアルなスノーボーディング。もちろん、前者であった。

彼は日本のシーンに対するバッシング発言とともに、こうも語っていた。

「日本だけで滑っていた頃は世界を知らなかった。でも、本格的に世界で活動できるようになって外から日本を見てみると、“あぁ、こんなに違うんだ”って。だからこそ、日本のシーンで満足してちゃいけないし、同じことをしてるだけじゃダメだって思うようになったんです」

この頃の自分を、「ひとりで(海外クルーに)ついていくのが精一杯だった」と身を粉にしていた時代を振り返るカズ。

「自分に対してプレッシャーをかける意味合いが強かった。言ったからにはやらなきゃ、って気持ちになるし。そのときは海外のシーンに対する憧れが強くて、日本を拠点にやろうって考えはまったくなかったけど、自分が絶対そっちにいかないようにするためでもありました。日本に戻って活動すれば、楽しいしラクになるっていうのはわかってたから」

自らが求める世界のトップへ辿り着くために、己を追い込んでいたということだ。その当時に語られることはなかったが、全身全霊を傾けて築き上げてきた絶対的な自信の裏側には、計り知れないプレッシャーもあったということだろう。

──およそ1年後。バンクーバー五輪を目前に控えていたカズにインタビュー取材をしたときのこと。自らにプレッシャーをかけるためのバッシング発言だったはずが、それすらも背負い込む覚悟を決めた彼がいたのだ。

「日本を変える存在でありたいんです。ジャパンのスノーボードが超カッコいいっていうことを、世界に発信したい。そういう気持ちでやっていくつもりです」

2009年10月6日、全日本ナショナルチームの合宿に参加するために成田国際空港から出国する直前に発せられた言葉だ。生半可な気持ちでは決して口にできない。オリンピックの話よりも積極的に熱く語られた、この強き想い。

そして、11月に行われたワールドカップでは欧州の強豪勢を破り優勝、オリンピック開幕直前の1月下旬に開催されたX GAMESでは、アメリカ勢も加わった事実上の“世界一決定戦”で3位に。万全を期して、カナダ・バンクーバーの地へと乗り込んだ。

その先に待ち受けていたもの。そう、周知のとおりだ。あの事件が勃発する。

(left)Rockies, B.C., Canada in 2007. photos: Dice /(center)Nippon Open at Alts Bandai in Fukushima in 2008. photo: Adam Moran /(right)Haines, Alaska, USA in 2008. photo: Dean Blotto Gray

WIFE 妻

國母智恵

photo: Tsutomu Nakata

すべてに対して誠実な夫

──夫・國母和宏はどうですか?

子育てや子供への接し方は完璧ですね(笑)。私が手が回らないときは、率先して家事もやってくれるし。パーフェクトです。長男が保育園に行ってるんですけど、そこでも息子以外の子供とも一緒に遊んでます。子供のことが本当に好きなんでしょうね。近所の子供たちもカズくんと遊びたくて、みんなうちに来るんですよ。雪が降ったらその子たちにスノーボードを体験させるために、庭に小さな山を作ったくらいですから。彼の美学としては子供だからって手を抜くことはダメみたいで、クタクタになるまで遊んでますよ。子供が3人いるみたいです(笑)

──プロスノーボーダーという仕事を理解してるとは思いますが、苦労していることは?

離れてる時間ですね。私よりも子供たちが……。あんなに小さいのにパパのことを一生懸命待ってるんです。パパが頑張ってるから自分たちも頑張ろうって気持ちを切り替えて。その反面、彼が頑張ってることがカタチになって見えるし、周りの人にもしっかり見てもらって評価されるのはうれしいですね。

──プロスノーボーダーの妻になって、どのように環境は変化しましたか?

自分のスタンスを崩さないようにしてるから、すごい変化っていうのは特別ないですね。スノーボード選手の妻だけど、一般人としてのスタイルは変えないようにしてます。周りからスペシャルな扱いをされるのはイヤだし、私が一般的な家庭で育ってきたので、それしかできません。カズくんはカズくんのスタイルを貫いて、私は私のスタイルがすごい強いタイプだから、ぶつかり合いますね(笑)。だから、とことん話し合うようにしてます。

──妻としてもっとも意識していることは?

食べさせたいものは食べさせてあげたいんですけど、なるべく塩分を控えたり野菜を多くしたりとか、基本的なことには気をつけてます。私、昔は新体操をやっていて、食事管理とか普段の生活からシビアにやってたから、テレビを見る姿勢だったり、トレーニングはもっとこうしたほうがいいんじゃない?みたいなアドバイスは勝手に言わせてもらってます(笑)。カズくんはしっかり聞いてくれますね。逆にどうしたらいいかって聞いてもくれるし。あとは、ヘアスタイルとか、眉毛とか、ヒゲとか、服装とか。基本的には自分でやってますけど、私が「えっ?」って思うことがあったら必ずツッコミます(笑)

──プロスノーボーダーとして長期不在が多いと思いますが、どういった気持ちで乗り越えてますか?

昔、付き合ったばかりの頃は電話するだけですごいお金がかかってたけど、今はネット回線のテレビ電話があるから便利ですよね。子供がいるから忙しいってこともあるので、寂しいと思う時間は少なくなってます。あと、彼がすごい連絡をくれるから安心なんです。私が寂しいっていうのをわかってくれてるので、一生懸命連絡をしてくれますね。多分言われるのはイヤだろうけど、何に対しても真面目なんです。子育てもそうだし、すべてに対して誠実ですね。

──精神的な部分ではどのように支えていますか?

私なんかじゃ計り知れないほど追い込まれてるとき、弱音をはくこともあります。一緒に考えるけれども、そういうときは「もう、やめちゃえば?」って言ってますね。心が疲れちゃってるわけだから、一回お休みして、充電して、何も考えなければいいじゃないって。いろいろな人から求められてるし、同じように日本人として世界のトップでやってる人はいないから、誰にも彼の気持ちはわからないと思うんです。唯一無二の存在ですから。それをあえてわかろうとすることは彼にとってもイヤなことだと思うし、だから、私は見守り担当です(笑)。根本的にスノーボードが大好きなんですよ。大嫌いと大好きの両方あるけど、きっと大好きだから。やめればとは言いますけど、私のなかではやめなるなんて思ってません。それがなくなったら彼じゃなくなってしまって、困ると思うんですよね、私。

──世界トッププロの妻としての覚悟は?

なにもないです(笑)。ひたすら信じてついていくのが覚悟なのかな。カズくんがやりたいことを応援して、見守る。支えることはするけど、押すことは決してしない。それが私の覚悟です。

EPISODE 6

日本中からバッシングされた男が「本当に伝えたかったこと」

Haines, Alaska, USA in 2010.

photo: Jeff Curtes

「カッコいいスノーボードを伝えたい。一般の人でもわかると思うんですよね。パイプしかやってないヤツの滑りと、そうじゃないオレたちの滑りを。バックカントリーとか、いろんなところを滑ってるかどうかまではわからないかもしれないけど、本当に楽しんで滑ってて、イケてる滑りは伝わると信じてます」

バンクーバー五輪を前にして、このように語っていたカズ。1998年の長野五輪からオリンピックの正式種目と化したハーフパイプ競技は、バンクーバー大会で4回目を数えた。……と、オリンピックについて話を進めていくにあたり、少しだけおさらいをしておきたい。

正式種目として採用されるにあたり、当時スノーボード界の競技運営を行っていたISF(国際スノーボード連盟。2002年に解散)が出し抜かれ、FIS(国際スキー連盟)がその運営権をIOC(国際オリンピック委員会)から受託するという不可解な事態が起こった。これに対し、スノーボードの歴史や文化を軽視した行為であると納得できなかったテリエ・ハーカンセンがボイコット。この時代のテリエは誰もが認めるハーフパイプ競技の王者であり、彼が出場しない時点で、スノーボード界にとってオリンピックは世界最高峰の舞台ではなかったのだ。

しかし、世代が入れ替わるごとに当初のわだかまりは薄まっていくのだが、それとは反比例するように競技化が加速。国によって価値は異なるだろうが、メダルという名誉をかけてトリックの高難度化が急がれた。その結果、勝つためには複雑難解な技が求められるようになり、そこに個性を投影することが難しくなる。結果、多くの者が似通った滑りを披露するようになり、フリースタイルという本質と矛盾する格好に。それは現在にも通ずる話なのだが、この話を聞けば冒頭のカズの言葉をより深く理解できるはずだ。

「パイプだけやってるヤツとそうじゃないヤツの滑りって、カッコいいの基準が違うんですよ。パイプの上から下まで全部回して……それってすごいことだけど、オレの中でカッコいい滑りっていうのは、マックツイストでブッ飛びながらスローに回して、ジャパングラブで反って、そしてアーリーウープでブッ刺して……」

“難易度”よりも“表現力”こそがフリースタイルスノーボーディングである、このようにカズは言っているのだ。「競技で求められる“勝つ”滑りと、撮影で必要とされる“魅せる”滑りとの間に違いはない」と断言するように、魅せる滑りで勝つことがカズの美学である。

こうした価値観は、高校時代から単身で本場のスノーボードシーンに乗り込み、その最前線で格闘しながら培われたものである。21歳という若さだが、すでに日本のスノーボード界を背負って立つ存在。国を代表するアスリートという意識よりも、スノーボーダーとしての生き様を世界中に発信したい気持ちのほうが圧倒的に上回っていた。

「出るからには勝ち負けにもこだわってます。カッコいい滑りっていうのは、もちろん勝てる滑りじゃないといけないから」

Cardrona, New Zealand in 2009.

photo: Jeff Curtes

こうした想いを胸に、いざ決戦の地・バンクーバーへ。だが、成田空港でテレビ局のカメラに撮られた映像がお茶の間に流れると、國母和宏の名が指名手配犯かのように全国に波及……いや、世界中を駆け巡った。例の服装問題だ。

この騒動を簡潔に振り返っておくと、日本選手団が着用する公式服のネクタイを緩め、シャツの裾をベルトの外に出し、スラックスを腰穿きしている映像を観た視聴者から、JOC(日本オリンピック委員会)やSAJ(全日本スキー連盟)に苦情が殺到。それを受けたSAJは、カズに対してオリンピック村への入村式の参加自粛を言い渡し、緊急の記者会見を開いた。そこで記者の質問に対して思わず出た「ちっ、うっせーな」という“ぼやき”がテレビ各局のマイクに拾われ、その直後の「反省してまーす」と間延びした発言が多くの人を逆上させたことで、さらに批判が強まった。SAJはカズの競技への参加辞退を求めたが、橋本聖子団長の意向により出場するに至る、という流れだった。

一般論として“ダラしない”服装に映っただろう。だが、高校生の大半は腰穿きをしているわけで、それをダラしないとする大人と、それがカッコいいと思う若者。テレビに出ているコメンテーターなどを見ていても、しっかり正装をする人もいれば、あえて着崩している人もいる。ダメージデニムがカッコいいのかカッコ悪いのか……要は好みだ。ただ、日本社会に埋め込まれた文化的コードとして、目立つことや人と違うことが“恥ずかしいこと”とされている。だから叩かれた。しかも、日本国民の多くが注目しているオリンピックだったのだから、なおさらだ。

しかし、事をさらに大きくしてしまったのは、入村式の自粛や記者会見を行ったことにあるような気がしてならない。実際に炎上したのは腰パン以上に、その会見でのカズの発言だった。

「あの報道が出るまでは、服装のことをSAJからは何も言われてなかったんですよね。取材のときは(ネクタイを)締めろよって言われてたから、それには従ってたし。報道があってからも、オレは叱られてもなければ注意も受けてなかった。だから、記者会見で“叱られたのか”とか“入村式の辞退には納得してるのか”って聞かれても、“いや、ちげーし!”とは思いました」

連盟の指示に従っていたはずのカズはマスコミの餌食となり、話はドレッドや鼻ピアスにまで広がった。さらには、国民の税金にまで発展。JOCがSAJに対してどのような指示を出していたのかまではわかりかねるが、SAJによる指導のもとでの行為に対して謝罪しろと言われても、ああなって仕方ないのではないか。自分にウソがつけない実直な男だからこそ、あのような発言が飛び出したのだ。

成田空港で行われた公式の囲み取材では、連盟の指示に従って服装を正していたカズだったが、それ以外のシーンをすっぱ抜かれたのが、みなさんがご覧になった映像である。だがカズは、ただ単に着崩していたわけではない。6年あまりの時を経て、改めて次のように語ってくれた。

「スノーボーダーとしてクソ真面目すぎたんだと思う(笑)。ピシッとネクタイを締めたりするのは、なんかいつもとは違う方向に自分を持っていってることだと思うから、オレはスノーボーダーらしく振る舞っただけ。あれが一番の正解だったと思うし、それがスノーボーダーだから。だから叩かれたけど、別に何とも思わなかったですね」

「批判を受けるってわかっててああいう服装で行ったわけだし、オリンピックの本番に対しての気持ちは、最初から最後まで変わりませんでした」

後半はバンクーバー五輪の直後にインタビューしたときの言葉だ。カズは自分流のカッコよさを貫いた。それは服装だけでなく、マスコミによる執拗な質疑応答に対してもそうだった。

筆者はトリノに続き、バンクーバーにも取材のため乗り込んでいたわけだが、会場に到着すると公式練習中のカズが目に飛び込んできた。滑り終えたタイミングを見計らってスタンドから大声で呼びかけると、両手を掲げながら笑顔の彼が。騒動が常軌を逸していただけに心配していたのだが、そこにはいつものカズがいた。

予選は1、2本目ともにパーフェクトな演技を披露し、セミファイナルを飛ばして、一気にファイナル進出。その滑りは群を抜く美しさだった。スムースすぎるバック・トゥ・バック1080、時空を止めるかのようなマックツイストを含めたトリックはもちろん、ランディングからボトムランに至るまで、滑らかなフリーライディングを見ているかのよう。この時点では、メダルの行方を左右するとされていたダブルコークは温存する形をとっていた。

そして、ファイナル1本目。ラストヒットにフロントサイド・ダブルコーク1080を組み込むルーティンで勝負に出た。フロントサイドグラブ→マックツイスト→フロントサイド1080→キャブ1080まではパーフェクト。ラストヒットを固唾を呑んで見守っていた。完璧なテイクオフから放たれたフロントサイド・ダブルコーク1080は、ハーフパイプの壁とボトムを結ぶトランジションに着地すると、雪面に詰まるような形で前のめりに激しく転倒。「オレにとっては完璧でした。絶対に立ったと思った」とは後日談での言葉。あえて言わせてもらう。立っていたらメダルは確実に獲れていた。そう断言する。

運命の2本目。1本目の転倒で顔から流血しながらも、同じルーティンを寸分狂わず完璧に決めてきた。そして、ラストヒットのダブルコークはグラブ時間を短くすることで回転力を微調整するも、転倒こそしなかったが着地を完璧に決めることはできなかった。しかし、守りに入ってメダルを狙いにいくことなどせずに、2本とも攻め抜いた結果として8位入賞。順位には納得いくはずもないだろうが、信念と己のスタイルを貫いただけに、その表情には一点の曇りもなかった。

「結果がどうであれ、最初から最後まで自分の滑りを貫き続ければ、まわりもそれに応えてくれる。やっぱり、スノーボードは結果がすべてじゃない。自分の信念を曲げなければまわりの人たちはついてきてくれるんだ、っていうことを確信できました」

彼の滑りを観ていた国民は、批判の矛先だったカズに対して、少なからず期待感を抱いたことだろう。賛否はもちろんあった。けれど、彼が伝えたかった“カッコいいスノーボード”は、賛成派や擁護派の人間には届けられたに違いない。

「とりあえず、撮影に戻りたいって感じでしたね」

オリンピックはあくまで大会のひとつにすぎない。加熱しすぎた報道が落ち着きを取り戻すとともに、カズは世界中に点在する裏山へ、プロスノーボーダーとして戻っていった。

Vancouver 2010 Winter Olympics, Cypress Mountain, B.C., Canada in 2010.

photo: Nick Hamilton

決勝1本目のラストヒットで放ったフロントサイド・ダブルコーク1080で顔面を強打し流血。日本のお茶の間が固唾を呑んだ瞬間だった

Vancouver 2010 Winter Olympics, Cypress Mountain, B.C., Canada in 2010.

photo: Nick Hamilton

AGENT 代理人

カール・ハリス(IMGディレクター・クライアントマネージメント)

地球上でカズの上をいくスノーボーダーは存在しない

──カズと初めて会ったときのことを覚えていますか?

初めて会ったのは2005年の夏の終わりでした。当時、私はBURTONのマーケティングディレクターを務めていて、新しい映像の試写会で世界中を飛び回ってたんです。カズのことは知っていて、彼のライディングの大ファンでしたよ。そして、ジャパンツアーのときに彼と初めて会いました。そのツアーの直後に、カズが注目を集めることになった『FOR RIGHT OR WRONG』の撮影が始まったんですよね。日本で長期に渡って撮影を行い、カズの家族や同級生を訪ねて北海道へ行きました。國母ファミリーはすぐに私を受け入れてくれて、そのときからずっといい関係が続いてますね。今では、私の家族のような存在ですよ。

──ずばり、カズの魅力とは?

彼の魅力を語ることは難しいですね。私がカズを見ている目線は、多くの人とは違いますから。彼のライディングとスタイル、信じることへの姿勢に人々は魅了されます。たとえ大多数を相手にしたとしても、彼は信念を表に出すことを恐れません。私には、彼は特別な存在に映りますね。シンプルに素晴らしい人間であり、父親であり、息子であり、兄弟であり、私にとってのベストフレンドです。彼に見習って、私たちももっと人間らしくありたいものです。

──カズは世界のスノーボードシーンに対してどのようなインパクトを与えてると思いますか?

言葉よりもアクションは強く伝わる。カズが世界のスノーボードシーンに与えたインパクトは、それ以外の何ものでもないでしょう。こうあるべきだとか、あれをしろとか、こうしろ、ああしろとは、彼は叫びません。彼は自分の心にシンプルに問いかけ、人々はそれを見て彼の後に続いていくんだと思います。ライディングに関して言えば、この地球上で彼の上をいくスノーボーダーは存在しません。パウダー、バックカントリー、アラスカのビッグマウンテン、ハーフパイプ、パーク、ジャンプ、コンテスト、映像……そのすべての側面において、カズに匹敵するスノーボーダーは歴史的に見てもほとんどいない。それほどカズは群を抜いている。私の意見は間違ってませんよ。

──今後のカズに期待することは?

私が人生において達成したいことを、ほかの誰よりもカズには成し遂げてもらいたいですね。幸せでポジティブな仲間と家族に囲まれること。歳を重ね、振り返ったときに、決して後悔しない人生を歩んでほしい。子供から大人になり、夫となり、そして父親になったカズの成長を見ていて、本当に幸せな気持ちですよ。カズの子供たちが大人になって、彼らの父親や祖父と同じような素晴らしい人間になる日を見るのが、今から楽しみで仕方ないです。

COLUMN 2

國母和宏が語る「究極の一本」

Bralorne, B.C., Canada in 2011.

photo: Jeff Curtes

世界中が賞賛したライン

「カナダのブララーン(ブリティッシュコロンビア州)で行われた『STANDING SIDEWAYS』の撮影だったんですけど、参加したライダーはステファン・マウラーとオレだけだったんですよね。若手だけでヘリを使った本格的なバックカントリー撮影に臨むのは、このときが初めてだった。このトリップに行く前、ガイドができるベテランライダーがいないと怖いなって話もしてたんですけど、カメラマンとガイドにはベテランの人がついてくれるってことで行くことになりました。

コンディションはすごくよくて、何日もいろんなポイントで撮影してた。トリップの前半にこのラインのポイントを見つけたんです。こういうロケーションの場合、今でもそうだけど、ものすごく遠くからチェックすることになるから、距離感とか大きさがつかみづらい。そういった地形とかスパインの配置を全部頭に叩き込んで、実際そこに入って滑るっていうのはかなり難しいから、正直怖かったですね。こんなスティープな斜面、ターンは切れないし、入ったことがないから、“どうやって滑るんだろ?”って感じでした(笑)。1、2時間くらいかけて入念にチェックして、もう少し待ったほうがいいって結論に達したので、そのときはやめました。

トリップの最後のほうに再びこのポイントに行ったとき、撮影しようって話になって。単発で終わるようなショートラインを滑った経験はあったけど、さっきも言ったように、これほどまでのスケールのラインを滑ったことがなかったから、どこから(ラインに)入って、どこまで(ラインを)繋げていけるのかっていう……。入り口を間違ったらヤバイようなレベルだったけど、そのときのメンツとコンディションがすごい合ってた。ドロップインするときは、“やってやる”って気持ちしかなかったですね。

この写真に写ってるか写ってないか(写真上)くらいのところまで横滑りだったんですけど、そこで本当に一本だけ(ラインが)通ってるのが見えた。そのときに板を(フォールラインに対して)縦に変えて、そこからほぼ直滑って、スパインを2個飛び越えながらランディングしてるんです。ちょっとでも(この判断が)遅れてたら、流れてくるスラフ(雪粒同士が固結していない雪の層)に巻き込まれて何も見えなくなっちゃって叩き落とされる状況だった。あのときしっかり判断できたことで、オレがこういうラインの世界に入っていくキッカケになった一本ですね。

オレはパイプ、ジャンプ、地形でも遊べて、スティープなところも攻める。この一本があったからこそいろんなヤツが認めてくれたのかなって気がします。ジャンプができて地形でも遊べるライダーはたくさんいるけど、パイプもできて、こういう縦のスパインを滑るヤツってあまりいないから。

あのときの自分のレベルを踏まえたら、けっこういいとこ攻めてると思います。オーリーをかけてアウトしないとメイクできないポイントだったから、絶対にビビってたらいけない。気合い入ってんな、って感じですかね(笑)」

EPISODE 7

北米文化に挑み続けたサムライがたどり着いた「世界の頂」

Bralorne, B.C., Canada in 2011.

photo: Jeff Curtes

“二兎追う者は一兎をも得ず”ということわざがある。スノーボードに置き換えて考えてみると、一般レベルの場合はジャンルに特化して滑り続けるよりも、例えばフリーライディングだけではなくハーフパイプも並行して滑走したほうが、パンピングやテイクオフなどの技術も学べるため、総合的なライディングスキルは確実に向上する。しかし、プロの世界で考えてみると、近年のライディングレベルは各ジャンルとも非常に高いため、バックカントリー、ストリート、ハーフパイプ、スロープスタイル……など、それぞれのカテゴリーに特化して突き詰めていかないと、トップクラスに這い上がることは難しい。それは、プロスノーボーダーたちの活動内容や映像から理解できるはずだ。

だが、プロのレベルで二兎を追うことができるのであれば、その高次元な領域でアマチュア同様に相乗効果が得られる。競技の世界で勝ちながら、ムービースターと呼ばれる地位に君臨できる者──2010年の時点で、すでに彼しかいなかった。

「STANDARDの撮影でアラスカに行ってたんですけど、オリンピックが終わってからパイプに入ってなかったから、自分が満足のいく滑りをすることしか考えてなかった」

バンクーバー五輪を終えて1ヶ月あまりが経過した2010年3月21日、カズはBURTON US OPENで初優勝を飾る。これは同時に、28回目を数える伝統の一戦において、日本人スノーボーダーとして初の快挙だった。思い返してみると、オリンピック前にカズは次のようなことを話していた。

「バックカントリーでの撮影を経験してきたことで、技術的にも成長しました。板の扱い方とか滑り方が全然違ってくるし、ボードへの乗り方が変わってきた。バックカントリーって同じ地形を滑ることが絶対にないから、いろんな状況下で滑ってきたことで対応力が広がりましたね」

前章でカズが話していた「パイプしかやってないヤツの滑り」というのは、競技化の加速とともに、それに専念しないと勝てない時代、ということも示唆していた。さらに、EPISODE 4でも綴ったが、定期的にハーフパイプでトレーニングを積んでいないとトップレベルをキープすることは難しい。だが、カズは1ヶ月あまりパイプから遠のいていたにも関わらず、バンクーバー五輪のメダリストたちを撃破した。あのとき着地に嫌われてしまったフロントサイド・ダブルコーク1080を、決勝では2本とも完璧に成功。圧巻の滑りだったが、あれだけ(叩くために?)取り上げていたマスメディアはさほど反応を示さなかった。不思議なものである。

改めて振り返ってみても、09-10シーズンは素晴らしい活躍だった。翌シーズンにリリースされるSTANDARD FILMS『THE STORMING』の撮影を行う傍らで、X GAMESでの3位、バンクーバー五輪に向けた活動、そして有終の美を飾ったUS OPENでの初優勝。以前から自分の滑りを完成形に近づけるために、どんなに忙しくなろうともあらゆるフィールドで滑りたいと語っていた彼は、いよいよそのステージにまで到達したということだ。

バンクーバー五輪からおよそ1ヶ月後には、伝統の一戦で初優勝。真の実力を世界中に示した

Burton US Open at Stratton Mountain, Vermont, USA in 2010.

photo: Adam Moran

有終の美と表現してみたものの、彼の撮影生活はまだ続いていたのだが、この春、今後のスノーボード人生を決定的に変える人物とめぐり会う。現在のエージェントであり、カズの親友。カール・ハリス氏との再会だ。2006年に上映された映画、BURTON作『FOR RIGHT OR WRONG』のディレクターを務めていたハリス氏。もちろん、カズもこの作品に出演しており、以来、ハリス氏は彼の活動を注視し続けていた。

「2005年にBURTONでマーケティングディレクターをやっていた頃、初めてカズに会った。『FOR RIGHT OR WRONG』の撮影のために訪れた北海道の石狩と登別で1週間ともに過ごし、彼や彼の家族と仲良くなりました。そして2010年の3月、US OPENでの初優勝後、彼は撮影で(カリフォルニア州)タホにいたんですよね。撮影の合間をぬってサンクレメンテまで来てくれて、オレの妻のココも一緒に週末をうちで過ごしながら、いろいろな話をしました。週末が終わって空港まで送っているときに、ビジネスとして立ち上げようって決めたんです。カズのキャリアにおけるビジネスとマーケティング面を管理するために始めたわけだけど、そうすることで、彼はライディングに集中できますからね」

Bralorne, B.C., Canada in 2011.

photo: Jeff Curtes

ハリス氏はカズのエージェントになった経緯を、このように語っていた。対するカズは、「BURTONがやってた映画の撮影のときに出会って、その後、カールは別の仕事をしながらも、ずっとオレのことを見てくれてたんですよね。しっかり話したことはなかったんだけど、気に入ってくれてたみたいで。オリンピックに出たりUS OPENで勝ったりしてるのに、なんでアイツは出てこれないんだ、ってカールは思ってくれてたんですよ。“オレがサポートすればアメリカでもヒーローになれる!”って言ってくれて」

運命的な再会……いや、これは必然である。ハリス氏が人生を賭けてまでサポートしたくなる男、それがカズだったいうことだ。

バンクーバー五輪を終え、間髪入れずに撮影を行ってきた多忙すぎるスケジュールは雪解けとともに終わりを告げるのだが、カズは休むことをしなかった。その理由。当時は明かされることはなかったのだが、2015年の秋にその活動に終止符を打った伝説のクルー・STONPのローンチに向けた準備に追われていたのだ。

「今だから言えることだけど、あのとき始めてなかったらここまではできなかった。世界中から注目されてる時期だったし、仲間がついてきてくれるタイミングでもあったから」

カズはこのように当時を振り返る。グローバルのコンテストで勝つこと、世界トップクラスのビデオパートを残すこと、これらはカズにとって、もはやプロとして当然の仕事だった。EPISODE 5で語っていたように、彼にとっての最大の目標は“日本を変えること”にほかならない。そのための秘策がSTONPだったのだ。

その記念すべきファーストトリップとして、同年7月にフランスへ渡った。シーンに革命を起こすべく選んだパートナーは、堀井優作と上村好太朗。カズと同じく、両名ともドレッドヘアだった。このトリップ以外にも、カズが見込んだライダーたちがグループに分かれて世界各地をめぐり、そのライディングはもちろん、ライフスタイルまでが垣間見られる映像や写真を各メディアに露出。スノーボードが持つ本来の“カッコよさ”を日本国内に周知させるべく、ライダー業だけでなくプロデュース業もスタートさせた。プロスノーボーダーとして、表現と競技をトップレベルで両立させる難しさは前述したとおりだが、それに飽き足らず、日本のスノーボードシーンを変えるために動く覚悟を決めたのだ。

フランスからオレゴン州マウントフッドへ渡り、STONPトリップを終えて帰国するとひと段落……することなく、さらなる人生の大きな節目が待っていた。ご自慢のドレッドヘアを切り落として、8月に北海道・札幌で結婚式を執り行ったのだ。入籍は2009年11月に済ませていたのだが、家族や親戚はもちろん、多くのスノーボード関係者とともに新たなる門出を祝った。

新婚生活もつかの間。同年11月、カズはシーズン中の拠点をハリス氏が住むサンクレメンテに移すことになる。この年から現在に至るまで毎年、およそ6ヶ月間に渡る単身赴任生活をしているのだ。

そして、10-11シーズンが開幕。今から5年以上前の話になるが、強烈なインパクトを与えてくれただけに、いまだ記憶に新しいのかもしれない。BURTONが制作したムービー『STANDING SIDEWAYS』のオープニングパートを覚えているだろうか。さらに、東日本大震災の翌日、ひとりのサムライがアメリカから母国へ勇気を与えたことを。

「前からこういう滑りをしたかったしできると思ってたから、ずっと撮影に行きたかった。でも、認めてもらえなければ、そう簡単に連れていってくれるような世界じゃない。日本人がグローバルに出ていくというハンデはずっと感じてました。アメリカにあるブランドからすれば、同じような実力だったら(移動費などの)金がかからないヤツのほうがいいだろうし、(言語の壁がない)コミュニケーションがとりやすいほうがいい。だから、特別すごいとかじゃないかぎり、日本人を起用する理由なんてまったくないんですよ。しかも、彼らに見てもらえる機会もかなり少ないし、トップのヤツらと同じ土俵で滑らないと比較にもならない。アメリカが中心のスノーボードシーンに日本人として入っていくことが、どれだけ難しいのか痛感しました。ここまでくるのに何年かかったんだろう……」

この翌シーズンの開幕にあたる2011年9月、STANDING SIDEWAYSのオープニングパートを飾ったカズの映像が世界中に発信された。その中身に驚愕したスノーボーダーの数は計り知れないだろう。これまでもパイプやパークでのライディングは世界トップクラスだった。それはコンテストの結果が証明するとおりだが、この作品で初めて、ビッグマウンテンでの超絶すぎるラインを披露(COLUMN 2参照)。垂直に近い斜面……というよりも崖を、雪崩とともに駆け抜けるアレだ。これが、先ほどのカズのコメントにあった“こういう滑り”である。

ナチュラルヒットでも文句なしのフッテージを数多く残し、4分弱のパートが組めるほど撮影に精を出したわけだが、その一方では、BURTON EUROPEAN OPENで2位、X GAMESで5位という好成績を収めていた。

Mammoth Mountain, California, USA in 2011.

photo: Dean Blotto Gray

こうして迎えた2011年3月11日。このときカズは、BURTON US OPENが行われていたバーリントン州ストラットンマウンテンにいた。セミファイナルを終えて目を覚ますと、インターネットを通じて衝撃的な事実を知ることになる。

「こんなこと初めてなんだけど、涙がすげぇ出てきたんですよね。自分がいない間に、日本がなくなっちまうんじゃないかって」

このように語っていたカズだが、「“何かのために滑る”ってことはしない。いつでも自分のためであって、いい滑りをすることしか考えていない」と明言しているだけに、動揺することなく大会だけに集中するよう努めた。翌日に行われたファイナルでは、演技を終えた時点で首を傾げる仕草を見せるなど納得いかない様子だったが、US OPEN2連覇という偉業を成し遂げたのだ。このファイナルは3本のランで争われており、2本を滑り終えた時点で優勝が決まっていたカズは、3本目のランで生まれて初めて、自分以外のために滑った。

「あのとき両手を広げて、ホント空だけを見て直滑降したんですよ。そしたら、あれだけ天気が悪かったのに、そのときだけ青空が見えて。あのランのときは、めっちゃ落ち着いた気持ちになれました」

同大会で3位に輝いた工藤洸平の胸に飛び込み、そのまま抱き合った。カズの想いは、しっかり日本に届けられたはずだ。

さらに加えると、このシーズンに残されたライディング写真が、アメリカで2誌、ドイツで2誌、オーストラリアで1誌、そして日本で2誌と、スノーボード専門誌7誌のカバーを飾った。ハリス氏いわく、「大会の成績もそうだし、これほどまでに多くの露出は、97-98シーズンのテリエ以来ですね。もう伝説の域」

世界中がカズを認めた証である。小学6年から国際大会に参戦し、中学3年から海外プロダクションと撮影を始めた。苦節10年──22歳のカズは、ついに世界の頂に到達した。

Burton US Open at Stratton Mountain, Vermont, USA in 2011.

photos: Adam Moran

FILMMAKER 映像作家

ジャスティン・ヘア(JDH FILMSディレクター/フィルムメイカー)

photo: Dylan Ross

オールドスクールなビデオヒーロー

──あなたにとってカズはどのようなスノーボーダーですか?

彼のスノーボーディングに対するアプローチは、明らかに独特ですね。きわどいコンディションでも、カッコよくスタイリッシュに魅せることができる。彼のバックカントリースノーボーダーとしての進化を、決して無視することはできません。ここ数年、レベルストーク(カナダ)やアラスカ(アメリカ)で彼を撮ってきたからこそ、カズはスノーボーディングにとって欠かせない存在であると断言できる。彼の撮影に対する姿勢は本当にリスペクトできます。

──カズと初めて会ったときのことを覚えていますか?

2014年に、CAPiTAの2作目となるチームムービーの撮影で初めて会いました。スコーミッシュ(カナダ)で2ヶ月ほど一緒に過ごしたんですよ。オレたちはともに静かなほうで、山に上がれば火がつくタイプだから気が合ったのかもしれませんね。ふたりとも自然地形に導かれるように、映像を通して表現しています。

──ずばり、カズの魅力とは?

ヤバいスタイルと、たまに見せる反抗的なところがカズの魅力だと思います。今の業界ではレアな、オールドスクールなビデオヒーローの匂いがする。彼のライディングはズバ抜けていて、ソウルフル。そこには境界線なんてものは存在せず、すべてのスノーボーダーたちに響き渡るんです。

──カズは世界のスノーボードシーンに対してどのようなインパクトを与えてると思いますか?

カズはこの地球上のスノーボーダーの多くに、あらゆる面で影響を与えたんじゃないかな。彼は自分自身のために滑る。ブランドのためでも、観客のためでもない。彼の奥底から湧き上がるものを人々は感じ取っているんです。

──今後のカズに期待することは?

オレが思うには、彼が達成すべきことなんて何もありません。彼はすでにスノーボーディングに功績を残したのだから。身体と気持ちが許すかぎり、カズはプッシュし続けるはず。そうは言っても、コンディションの悪さやケガが重なってしまい、ここ2年はベストを出し切れていないから、すべてが整ったときにオレたちが何を生み出せるのか楽しみでしかたないですね!

EPISODE 8

仲間とともに苦難を乗り越えて成し遂げた「國母和宏の夢」

Talkeetna, Alaska, USA in 2014.

photo: Darcy Bacha

「撮影のときも大会のときも、STONPのヤツらの想いを背負って滑ってるつもりです。そういう仲間がいるからこそ、ひとりでやってるよりも頑張れるんだと思う」

2010年の夏に始動したSTONPが2年目のシーズンを迎えた頃に聞き出した言葉だが、世界の頂に登り詰めた背景には彼らがいた。

「オレがやってることに賛同してくれるし、滑りもそうだけど、人としても尊敬してくれてるから。アイツらが慕ってくれてるからこそ頑張れるし、裏切れないって気持ちは強いですね。これまでやってきたことを簡単には変えられない。スタイルを貫き通さないとアイツらに悪いから。だから、世界中のどこへ行ってもやり方は変えません。そして、オレが日本人としての壁だったりっていうのを全部なくして、アイツらにもできるんだっていうことを示したい」

「日本を変える存在でありたい」と心に決めたとき、そのためにはひとりでやっても意味がないということを知っていた。だから、オリンピックや撮影に追われ疲弊しきっていた身体にムチを打ってまで、自ら黒幕となり、STONPというアミュレット(お守り。ここではデッキパットを指す)をツールとして、日本全国に点在していたイケてるライダーたちを線で結ぼうと試みた。

「自分のことだけを考えて滑るんだったら、世界レベルで上に行く自信はもちろんある。だけど、日本からオレだけが出ても、そんなに変わらないと思います。(布施)忠くんがあそこまで世界のシーンに影響を与えたのに、日本はイマイチだった。今までの日本になかったような衝撃を与えるためには、オレひとりじゃ無理なんです。ひとりじゃできないようなことをやらないと、今の日本のシーンは変わらない」

バンクーバー五輪の前にはすでにこのように語っており、すぐに行動に移した。自らが選りすぐったメンバーとともに活動をスタートさせ、ライディングだけでなくプロ意識やライフスタイルに至るまでを彼らに示唆し、その傍らでメンバーから背中を後押しされたことで世界との壁を取り払い、そして、かけがえのない仲間たちをその舞台へと誘う。

それはすぐに結果として表れた。北米で高い支持を受けているSNOWBOARDER MAGAZINE誌から、日本を特集した一冊が発刊。カズが11ページに渡るインタビュー記事とともに表紙を飾ると、工藤洸平、戸田聖輝、テディ・クーらのショートインタビュー記事、そして中井孝治や村上大輔らがグラビアに掲載された。彼らは全員STONPクルーである。その波及効果も生じて、角野友基や車団地クルーも取り上げられるなど、日本のシーンがスノーボードの聖地で大きく報じられたのだ。これほどまでの露出は史上初のことであり、スノーボード界に大きなインパクトを与えた。

こうしてカズ本人だけでなく、日本のシーンも世界から一目を置かれるまでに至ったわけだが、プロデュース業に注力する傍らで、世界トップに君臨するプロスノーボーダーとしての真価が問われる大切なシーズンを控えていた。順風満帆かのように思われていたが、実のところ、厳しい現実を突きつけられていたのだ。

「スノーボードをやめようかってくらい追い込まれてた。このときは数年かけて大会と撮影を両立させてきてたから、次の1年は撮影だけに費やしたいってずっと(所属ブランドと)話してたんですよね。『STANDING SIDEWAYS』でいい感じになってきてて、さらにいいフルパートを獲りたかったから。でも、そうはいかなくて……。大会にも出なきゃならないけど調子が悪くなってきてて、それでも無理に出たら成績が悪くて、さらに気分も落ちていくという悪循環にはまった。何年かごとに(撮影か競技の)どっちかに集中しないと置いてかれるんですよね。両方ともすごいレベルが上がってきてたから、常に両立させていくのは難しかった」

DEW TOURで9位、X GAMESで13位、3連覇がかかっていたBURTON US OPENでは、決勝の舞台で演技をキャンセル。謝罪の意を込めて手を合わせながらボトムを直滑降で下りてくると、観客席にビブを投げ捨ててその場を去ってしまった。

「とにかく楽しくなかった。だけど滑らなきゃいけないし、(映像や大会での)結果を残さなきゃいけない。1年間ずっと滑りたくなかったですね。でも一度落ちたら、またこのポジションまで上がっていくことの難しさは自分でもわかってたから、なんとか両方ともこなそうと思ったんだけど、それができなくて崩れていった。身体がついていかなかった」

心も身体も疲弊しきっていた。悩みながら滑り続けた11-12シーズンのある日

photo: Jeff Curtes

「ボロボロだった」と本人が言うように疲労困憊の状態。ジャパニーズ・スノーボーダーとして世界中で認められるために、さらにはジャパニーズ・シーンをよりよい方向へ持っていくために、すべてをひとりで背負い込み、すべての時間を費やしてきたのだから。それらに対する結果は残したが、自身の活動についての方向性が認められることはなかった。

「常に新しい何かに興味を持つってことが大事だと思うんです。ライディングはもちろん、スノーボードのすべてにおいて。ただ、ずっとそうやっていくことは難しい。ここ1、2年は、肉体的にも精神的にもリセットを欲してたと思うし、チャージも必要でした。だからこそ、新しいスポンサーからサポートを受けて、より自由なスノーボードができる新たなる環境を作る必要があったんです」

國母和宏、電撃移籍。日本中、いや、世界中にそのビッグニュースが流れた。幼少期から所属していたスノーボード界のトップブランド・BURTONを去り、メジャースポーツ界でも名を馳せるビッグブランド・adidas Snowboarding、それとは対照的なスノーボード界のコアブランド・CAPiTAとの契約を果たしたのだ。

「BURTONとは12歳の頃からずっとともに歩んできて、スノーボードを楽しませてもらったし、いい経験や素晴らしい思いもたくさんさせてもらいました。いろいろ迷いはあったけど、今後、自分が新しい環境でもっと活躍することで、BURTONにも恩返しできるんじゃないかと思ったから、移籍することに決めた」

「スノーボード人生のなかで、こんないい話をもらえることは、今後二度とないんじゃないかって思った」

古巣への恩義を忘れず、高い評価を得たうえで、新しい環境を手に入れたのだ。

「ブランドも新しくなって、新しい目標ができて、自分のなかのスノーボード観がすべてリセットされて、新しいシーズンが始まるから……。まったく新しい感覚ですね。なんか、やっと戻ってきたって感じがしました。オリンピックを楽しんではきたけど、納得できる結果は残してない。まだできる可能性はあるから、パイプをメインに滑って、そっちのほうを狙おうかなって思ってますね」

12-13シーズンが本格的にスタートする目前、OAKLEYが制作したムービー内でこのように語っていた。2014年に開催されるソチ五輪を目指す決意を露わにしていたのだ。またしても、撮影と競技を両立させる茨の道を選んだカズ。

しかし、気持ちはリセットできたものの、身体は正直だったのかもしれない。2013年2月、バックカントリーでの撮影中にエアの軌道が少しズレてしまい、着地を受けるような格好でマッシュに落ち、自らの膝で顎を砕いてしまう。

「移籍前の1年と移籍後のケガするまでの間は、身体が全然ついていかなかった。ライディングで勝負できなくなってたっていうか……」と振り返るカズの言葉を聞きながら、このケガを契機に当時、次のように語っていたことを思い出した。

「まだケガしたばかりだから何とも言えないけど、オリンピックに関しては“もういいかな”っていう感じはしてます。もちろん、いつでも(オリンピックを)狙える滑りはしてるつもりだけど、実際、そのときになって何を一番に優先するかはわからないってこと。ちょっと前にアメリカのTRANSWORLD SNOWBOARDINGが主催する“RIDERS’ POLL AWARDS”に行ったんだけど、そこでベストライダーやベストビデオパートの授賞式を見てたら、それを狙いたいって気持ちが大きくなって。迷いはあったけど、顎と膝のケガが重なったこともあるし、オリンピックに費やす時間をそっちの目標に注いでいこうっていう気持ちになってきました」

これが驚異的な復活劇の序章だった。ケガの功名とは、まさにこのことなのかもしれない。横乗りスポーツの本場であり冬場の拠点としているカリフォルニアにて、専門的なリハビリ施設でトレーニングを積んだことにより肉体が進化。「ケガがなかったら、今の状態にたどり着くのも遅くなってたかもしれない。すべてがいいタイミングでしたね」とは本人談だが、当時24歳。20年間に渡って、ハードに横向きで乗り続けてきた男の身体を見直すには、絶好のタイミングだったということなのだろう。

翌13-14シーズンには完全復活を遂げ、STONPはもちろん、CAPiTAのムービー撮影を中心に活動。それらの成果は14-15シーズンに花開くわけだが、CAPiTA作『DEFENDERS OF AWESOME 2 - STAY BAD ASS』では錚々たるライダーが名を連ねるなかでトリを飾り、世界各国で9誌のスノーボード専門誌の表紙を飾るという、またしても偉業を成し遂げた。フィジカルを見直したこと、これまで履き続けてきた二足のわらじの一足を脱いだことにより、表現者としての才能が爆発したのだ。

(left)Northstar, California, USA in 2012. photo: Jeff Curtes /(center)Whistler, B.C., Canada in 2014. photo: Phil Tifo /(right)Mt. Asahi, Hokkaido in 2014. photo: Tsutomu Nakata

だが、カズの進化の理由はこれだけではない。移籍直後、自らに課したテーマがあった。

「今季(12-13シーズン)は“学ぶ”シーズンだと思ってる。そのためにも、まずは自分自身でスノーボードのプランを完璧に立てないと。いつ大会のための練習をして、どのプロダクションといつどこで撮影して、さらに誰と一緒に行動するのか。そういったすべての動きを自分自身でコントロールするのは初めてなんですよ。すべてをひとりで決断して、それをどう組み立てて、いかに新しい経験を積み重ねていくか。今は、それらすべてをとても楽しみにしています」

チームマネージャーがいた時代は、ある意味ブランドの支配下にあった。これはビッグブランドであれば当然のことであり、そうすることでライダーは本業である滑りに集中できる。その甲斐あって世界の頂に到達したわけだが、滑りを極めた先に自らをプロデュースすることにより、新たなる人間力が身についていったような気がしてならない。

それは、STONPの活動に表れていたように感じる。そして、自らが掲げた“夢”を達成することにもつながっていたのではないか。

「それまで、オレ自身があまり日本各地でいろいろ動いたことがなかった分、実際に日本全国のファンと触れ合うことで、自分たちへの支持を実感できたことは、本当によかったと思ってます。やっぱり現場でのコミュニケーションは大事ですからね。試写会の会場を提供してくれたショップの人たちとも直接話すことで、お互いを理解し合える。そういった信頼関係を築いたうえで、そのショップの人にDVDを販売してもらうということはとても意味があるし、自分たちの気持ちが込められている作品だけに、お互いの顔を見ながらお客さんに手売りしていくっていうスタイルも合ってるんだと思います」

滑りで魅せることはプロとして当たり前であり、そのライディングをグローバルで認めさせることはプロとしての実力である。それをDVDやインターネットを通じて発信するだけではなく、STONPとしての想いを自らの足で全国各地に届けてきた。世界屈指のトッププロでありながら、インディーズバンドのようなローカルに根づいた活動に重きを置いてきた。2012年より4シーズンに渡り、クルーが一丸となってバンに乗り込み、数え切れないスノーボーダーたちと会話をしてきたわけだ。

先にも綴ったように、日本のシーンは世界から認められるようになった。だが、それだけでは志半ばだったのかもしれない。やはり、プロスノーボーダーはスターにならなければならないからだ。プロにとってファンの獲得は重要であり、彼らの憧れとして存在する意義は大きい。だからこそSTONPの活動を通して、一般スノーボーダーたちに夢や希望を与え続けてきた。これを持ってしてようやく、カズが数年前から思い描いてきた“日本のシーンを変える”という大きな夢が実現したのではないか。

グローバルに考えて、ローカルに行動する。ここまで綴ってきたことを総じて、プロスノーボーダー・國母和宏が“グローバル人材”であると断言できる理由だ。

CMH Galena Lodge, B.C., Canada in 2014.

photo: Collin Adair

STONP 仲間

堀井優作(プロスノーボーダー)

工藤洸平(プロスノーボーダー)

photo: ZIZO=KAZU

日本人スノーボーダーの誇り

──スノーボーダーとしてのカズをどう思いますか?

堀井: カズはめちゃくちゃストイックやし、目指してるところがヤバすぎて……。プロ中のプロというか……。ちょっと昔話になっちゃうんですけど、まだローカルライダーだった頃に、自分のライダー人生を考える意味でもアメリカは見ておきたくて(マウント)フッドに行ったんですよね。そのときにカズと初めて会いました。カズが15歳くらいで、ちょうどUS OPENで2位になった次の年やったと思います。常にチャンスをうかがってるような時期やったんですけど、カズにこれから自分がやっていきたいことを話してたら、ちょうど真七人侍のビデオを作ろうとしてたタイミングだったみたいで誘ってもらって。それがキッカケで仲良くなりました。その後、ちょうどYouTubeの走りくらいのときやったと思うんですけど、自分たちで地元発信の映像を作ってた頃、ひさしぶりにカズから電話がかかってきて、今度はSTONPに誘ってもらって。その前にSIGNALからシグネチャーボードを作る話をもらった直後だったので、こんなことって人生であったりするんや!ってめっちゃ興奮したのを覚えてます。だから、カズには2回も命を救ってもらってるんですよ(笑)。いろんなキッカケがあってスノーボーダーとしての道を歩ませてもらってるんですけど、やっぱりカズのひと言は大きいと思います。そういう意味でも尊敬できるスノーボーダーですね。

工藤: 日本のシーンも海外のシーンも引っ張っていて、日本人のスノーボーダーが今みたいに世界で活躍できる環境を作ってくれたひとりですね。スノーボードの歴史を作っている存在だと思います。誰よりもいち早く、みんながやってなかったことを実現してきた。仲間と滑りたいって気持ちを抑えて、カズは高校生くらいから自ら一匹狼になって世界に出てやり続けてきたことが、すごくカッコいいなって感じます。13歳くらいのときから、カズはそういう考えをしてたんだと思うんですよね。その当時はスキルが伴ってなくても世界の舞台に飛び込んで、高みを目指してやり続けたことで海外でも認められるようになったと思うし、そういうところはかなりリスペクトしてます。あと、カズの発言にはビックリさせられることが多いんですよ。まだバックカントリーに関しては駆け出しだった頃でも、格上のライダーの滑りに対して負けん気が強くて。海外ライダーの中にひとりで混ざって、少ないチャンスをものにしてきたからこそ、そうした自信もあったんでしょうね。日本の誇りです。

──STONPのボスとしてのカズをどう思いますか?

堀井: どういう言い方をしていいか難しいんですけど、やってることが“芸術家”っぽいんですよね。人にはあまり言ってないかもしれないんですが、STONPをやるにあたって身銭を削ってる部分は絶対にあると思う。そこまでして、オレらみたいなライダーたちに対して問題提起してくれた感じです。これでオマエらやってみろや、オマエら暴れてみろや、って。それで、自分たちが何者なのかを証明してやろうぜって、自ら投資してオレたちの背中を押してくれました。そういうやり方ができる人って、めっちゃすごいと思う。この先どうなるのかわからないことをイメージしながら描いていく姿勢が芸術家っぽいですね。そうやって歴史を刻んでいくやり方を近くで見ながら、肌で感じてきました。それでいて、自分の生活は派手じゃなく、稼いだお金の使い方とかも含め……ライフスタイルなんでしょうね。生活のすべても含めて尊敬できる。滑りはもちろんヤバすぎるんですけど、人間力もすごいですね。

工藤: 引っ張っていく力もあるし、オレもいろいろと学ばせてもらってる部分もあります。普段は友達感覚なんだけど、スノーボードに関してはまったく違う。STONPはただ仲間同士でやってたわけじゃなくて、日本のメーカーやほかのクルー、さらには一般スノーボーダーに対してメッセージを発信するために、いろんな意味があってカズがメンバーを選んでたと思うんですよね。それに賛同した日本のトップにいたライダーたちが手を取り合ったのがSTONPでした。カズ個人の活動もそうですけど、STONPに関してもプランとかシナリオがしっかりイメージできてて、計画どおりにやってました。有言実行な男ですね。

COLUMN 3

國母和宏が語る「身体との向き合い方」

photo: Tsutomu Nakata

すべては“いい滑り”を残すため

「オレって身体が小さいから、体格のいい海外のライダーたちと同じフィールドで滑ることに限界があったんですよ。大きいジャンプを飛んだり、ビッグラインを滑ってるときにそう感じました。着地で立てないし、ボードを抑えきれないし、そういうことがケガにつながるわけだから。あと、ハイクアップもそうで、同じ距離を同じスピードで登れなかった。しかも、もっと(ハイクアップの)距離を延ばせたほうが、いいラインのポイントに行けるわけじゃないですか。

だから、常にそいつらと一緒にやり続けるためには、滑ってるとき以外の時間を使ってパワーアップしなきゃと思ってトレーニングを始めました。でも、年々自分の滑りたいポイントが変わってきてるし、一年中滑ってられるわけじゃないから、その短い時間でさらにステージを上げていくことは難しい。自分が求めるポイントで納得できる映像や写真を残すためにも、雪のない時期も山を意識した生活を心がけてます。

撮影中は、朝4時に起きて、5時に出発して、6時から行動開始。12時間以上は山に入っていて、夜の7時くらいにホテルに戻って、(ウエアなどの)濡れたものを干したりメシ食ったりで9時くらいになって……っていう生活だから、ストレッチくらいしかできません。でも、ストレッチをしっかりやってケガしないようにすることと、疲れを残さないようにしてる。

あと、身体のケアも大事だけど、さらに重要なのは目を慣らしておくこと。バックカントリーのジャンプって飛んだときの高さもハンパないし、ラインの上に立ったときも足がすくむくらいヤバイ状況だから、普段からそういうポイントに行くようにしてますね。撮影のときだけそういったところに行くようじゃ、身体は動かないし普段どおりの滑りができないから。視界も含めて慣らしておく感じです。だから、シーズン初めでゲレンデを滑るときも、そういうことを意識して滑るようにしてます。

食べ物に関しては、朝と夜はめっちゃ食うようにしてる。オレ、サンドイッチとか嫌いだから、行動食はエナジーバーが多いですね。しかも、撮影をガッチリやってるときって食べる気持ちになれない。たぶん、身体を動かしてる人からすればよくないのかもしれないけど、その分、夜は食いたいものを食う。それがオレのなかで喜びだから(笑)

撮影中は身体を冷やさないように気をつけてます。着るものがすごい大事になるから、滑ってるときと待ってるときで着てるものが違うんですよ。あとは、火を焚いたり、身体を動かしたり。先シーズン、ヘリでピークに連れてってもらって、リビングにあるテーブルくらいしかないスペースにギギ(ラフ)とふたりで1時間くらい待たされてるときがあった。あのときはどうしようもなかったから、ひたすら寒さをしのいでました。撮影のOKが出たら行くしかないし、サイドスリップで下りるわけにもいかないから、歯食いしばってやるしかない。ホント必死ですよね(笑)」

photos: Tsutomu Nakata

EPISODE 9

高すぎる意識とスキルが招いた「失われた自信と求められる価値」

Otaru, Hokkaido in 2015.

photo: Darcy Bacha

“立つ”のか“ヤラれる”のか。そのギリギリの瀬戸際にあるライディングにしか、彼らは興味がなかった。5年間に渡りクルーが一丸となり、こうしたアグレッシブな滑りを追究し続け、日本スノーボード界に革命を起こしたわけだ。これがSTONPであり、映像作品『STONP OR DIE』(初年度のみ『”S” TRIPPERS & POWDER JUNKIES』)である。

2015年9月5日。ブラックミュージックの聖地として知られる東京・渋谷の老舗クラブ「HARLEM」が揺れた。STONP最終作となる『STONP OR DIE』のプレミアが行われたのだ。これまで長きに渡って様々な映像プロダクションの試写会を見てきたかぎり、ストリートやクラブシーンから、さらにスノーボードをやるのか疑わしいキレイめな女子に至るまで、スノーボーダーだけではない人種のるつぼと化したプレミアに初めての感覚を味わった。シーンの垣根を越えてスノーボードのカッコよさが届けられたという証だ。そんな絶頂期に幕を下ろすことになったSTONPとは、いったい何だったのか?

「この5年間は、ただの5年じゃない。滑ること、撮ること、プロモーションをすること。それら全部を自分たちでやらなきゃいけなかったから、思い立ったらすぐに行動しないと間に合わない、詰め込みまくった5年間でした。オレらの作品には、“気持ちよく”滑ってる映像は少しでいい。それはSTONPで出す映像として考えたときに、ちょっと違うなって。攻めの滑りこそがSTONPとしての理想であり、最初からそんなイメージでやってきた。STONPを好きでいてくれる人たちは、徐々に落ち着いていくオレらの滑りなんて見たくないと思うし、オレたちだって見せたくない。クルー全員が、それぞれ理想とするパフォーマンスができる期間というのもかぎられていて、それがやっぱり5年という時間だったと思う。また、日本のライダーたちには、STONPをあくまで通過点としてとらえてほしかったんです。ダラダラ続けてると、おそらくSTONPに出ること自体が目標になっちゃうから。そうなると、STONPから海外へ出ていきたいと思ってるヤツらの足を引っ張ることにもなりかねない。だからこそ、長くやる必要はないって感じてましたね」

“日本のシーンを変える”ことがカズの夢であり、“日本のシーンに革命を起こす”ことがSTONPとしての使命。だから、絶頂期に終わらせた。だが、その活動はシーンに対するものだけではなかったようだ。STONPを通じてカズが仲間たちに与えたかった強い想い。それは──。

Haines, Alaska, USA in 2015.

photo: Andy Wright

「日本のシーンを変えたいっていうのと同じくらい、アイツらにスノーボードでいい思いをさせてやりたいって気持ちが強かったんですよね。むしろ、そっちのほうが大きかったくらい。共感できる仲間がスノーボードでいい思いをできれば、ってことしか考えてなかった。STONPとして絶対に見せてこなかったのは、オレらが苦労してたり切羽詰まってるところ。お金に余裕があったわけじゃないけど、いい海外トリップにもめっちゃ行ったし、クルマを買ってバンツアーもやった。今はスノーボードで潤ってる人が少ないからこそ、そういうのを見た一般の人たちがスノーボードを始めたいっていうキッカケになればいいですよね」

「もともと儲けようなんてつもりでやってないし、最後の2年くらいは切り詰めてやってました。でも、その分を最終作のプレミアに回すことができた。全国各地から出演ライダーを呼んで、かなり大掛かりなパーティーを仕掛けたのも、最後くらいはみんなにいい思いをさせてあげたいって気持ちがあったから。やっぱり地に足の着いた夢のあるスノーボードを語るためには、ライダー自身がそういった経験を重ねていくことが大切だと思うんです」

現在の日本では、滑りだけで食っていけるプロスノーボーダーの数は減少の一途を辿っている。肩書だけのプロ資格保持者、メーカーからの物品提供を主としたライダー契約を結んでいるスノーボーダーはごまんといるが、カズが言うように滑ることで潤っている人間は少ない。プロとしての誇りや意識を仲間たちに提示し、さらにはシーンにも還元させようとしていたのだ。

「可能性は見えたんだと思う」

Haines, Alaska, USA in 2016.

photo: Andy Wright

STONPクルーが今後のスノーボード人生を過ごしていくうえで、どう変わったと思うか?と尋ねた際の答えだ。

こうしてひとつの時代が幕を下ろすと、カズはSTONPのボスという立場から、いちプロスノーボーダーへと戻っていった。世界トップのムービースターという立場に君臨している彼が掲げるネクストステージとは、いかなるものなのか。

「自分のなかでは、まだまだトップとは言えないんだと思います。そもそもオレは、常に世界のトップライダーたちに中指を立て続けてきた自負がある。それこそ15歳の頃から、自分ならトップのヤツらと対等に渡り合えると思ってたし、そのためには自分の滑りを絶えず形に残していかなきゃダメだって肝に銘じてきたから。これまでにいろんな後悔も重ねてきました。あらゆる段階で、“なんだよ、まだオレってこんなかよ?”って自分に対して憤りを感じながら、自分をなかなか認めてくれないシーンに対してもフラストレーションを感じてきました。それに、オレはジャンルに関係なく、そのすべてに対してライバル視してますから。キッカーでジャンプをやってるライダーにはジャンプで負けたくないし、パイプをやってるヤツにも負けたくない。パウダーでのジャンプだって、ビッグマウンテンでラインを刻むことだって負けたくない。それら全部がスノーボードだと思ってるし、自分からジャンルなんて作りたくもない。そんな気持ちがあるからこそ、今までも満足できなかった。だから、ずっと滑り続けてきたんだと思ってます」

この気持ちを胸に、15-16シーズンはUNION BINDING COMPANYのチームムービー一本に絞って、撮影に臨んだ。ひとつの作品だけに集中できるシーズンは、カズにとって初めてだった。

「100%の力をひとつの映像作品に注げるのはUNIONチームムービーが初だったから、これまでやってきたことを越えたかったし、ネクストレベルへ自分を持っていくつもりで、かなり気合いを入れてやってたんですよね。だから、それなりにヤバいスポットを攻めてたんだけど、2月頭にケガしちゃって……。1ヶ月以上滑れない期間があって、最終的には自分が納得できる映像を残せなかった。そのショックがデカすぎて、“あれっ?”って感じでしたね。自分は今までずっとレベルアップし続けてきてたんだけど、いつもより気合いを入れてるシーズンだったにも関わらず、例年と同じくらいのレベルで終わっちゃって。身体もボロボロになって、気持ちも疲れてて、“もうこれ以上は上に行けないのか?”って不安に……いや、自信がなくなってました」

小誌「BACKSIDE SNOWBOARDING MAGAZINE」を創刊するにあたり、一冊すべてを通してカズを題材に制作したい意向を伝えるため、2016年6月上旬に彼と会った。そこにはいつもどおり笑顔のカズがいたのだが、来シーズンの活動や方向性に話が及ぶと、「いやー、どうしていいかわからないんですよね」と魂が抜けたように語っていたのが印象的だった。5月中旬までアラスカで撮影を続けていたため、疲労からくるものなのだろうとは思っていたものの、様子がいつもとはまったく違っていた。その理由がこれだったのだ。

「(3年)前にケガしたときに覚えた身体の調整方法でやってきてて、万全の状態だった。それなのに今回の結果に至ったから、もう限界なんじゃないかって。スノーボードをこのまま続けていかないと家族を支えられない状態じゃないし、だったらもう、家族とゆっくり暮らしていくのもいいのかなって気持ちが……」

12年前から彼を見てきて、以前から将来のビジョンについて尋ねることに少し億劫になっている自分がいた。これまでのキャリアを鑑みたとき、スパッと“辞める”道を選びそうな気がしていたからだ。絶頂期に幕引きしたSTONPもそう。プロデュース力に長けているし、とても賢い。新たなる人生設計があるのではないかと勘ぐっていたからだ。

Golden, B.C., Canada in 2016.

photo: Darcy Bacha

だが、それを完璧に裏切ってくれる回答を得ることができた。その理由は、やはりカズの原点にあったのだ。20年近くに渡って、彼らとともに歩み続けてきたスノーボード人生なのだから。

「すげぇ悩みました。悩みまくったけど、解決できたのは、昔からずっと一緒にやってる仲間の存在でした。村ちゃん(村上大輔)は家も近いんだけど、今は第一線から退いてスポーツ店でスノーボード用品を売ったり、自分でパイプのスクールを開いて子供たちに教えてたりしてる。でも、ライダーをやってきた人たちはライダーであり続けることが一番の目標、っていうか理想だと思う。でも、それができる人は環境に恵まれてたり、本当に求められてる人じゃないとできない。だけど、オレは自分から辞めるって言わないかぎり、今の時点では求められてるし、そういう環境にいられるわけだから。今まで見てきた、続けたくても続けられなくなった人たちのことを考えると、自分は身体が動かなくなって滑れなくなるまで、人から求められなくなるまで滑り続けよう、って気持ちになりました」

カズは誰かのためには滑ることは決してしない。これまでも、2012年のBURTON US OPENでのウイニングランを除いて、自分のためだけに滑り続けてきた。それは、両親から学んだ自分に対する厳しさや、アメリカの本場で培ったプロ意識をもってして、世界トップの滑走力を身につけるために必要な信念だった。だが、高すぎる意識とスキルによる摩擦が生じて、滑り続ける道を閉ざそうとしていたところに、カズを支えてきた幼馴染らの想いがそれをこじ開けたのだった。

カズはいつでも毅然たる態度で振る舞い、己のビジョンを明確に語り、常に自信に満ちあふれている男だ。そのための努力は人の何十倍、何百倍もしてきた。だからこそ、その反動が大きすぎたのかもしれない。「めっちゃ(精神的な)浮き沈みは激しいですね」と自己分析するカズ。こうした葛藤に苦しんでいる最中、小誌が創刊した当日(2016年10月28日)にジャパンプレミアが行われた『STRONGER』の自身のパート映像がUNION本社から届けられた。

「やりたいことの理想がめっちゃ高かったから、撮影してるときはずっとダメだと思ってたんですよね。ケガしちゃったこともあって、その理想を下げざるを得なかった。こんなレベルで(映像を)残したところで……ってずっと思ってたんですけど、ムービーを見たら“あれ? 意外にいいじゃん”って」

Golden, B.C., Canada in 2016.

photo: Darcy Bacha

高すぎる意識は、時として自信を喪失させ、自身を見失ってしまうものなのかもしれない。しかし言い換えてみれば、だからこそ周囲の想像をはるかに超えるスピードでプロスノーボーダーとして進化し続けてきたわけだ。

さらに周囲からの期待値について言及するならば、カズを求める価値は年々高まっている。16-17シーズン、CAPiTAより自身初となるプロモデルのボードが、さらには、adidas SnowboardingとCAPiTAのコラボ商品として、コーチジャケットとシューズのシグネチャーモデルがリリース。日本やアジアマーケットを意識したプロモデルとはわけが違う。全世界に流通される、世界標準でのシグネチャーモデルなのだ。

「グローバルライダーのひとりとして、シグネチャーモデルを世に出して恥ずかしくないってメーカーが認めてくれたことが、すごく嬉しかった。シグネチャーモデルを出してる日本人ライダーも何人かいるけど、オレはスノーボーダーとして海外で育ってきたと思ってるんですよね。未熟な頃から向こうで活動して、そこで叩き上げられて、ようやく認められて。その結果として海外のブランドから全世界に向けてプロモデルを出せるってことが、オレのなかでは大事だから。日本でずっとやってて有名になって(シグネチャーモデルを)出すっていうのとは、まったく意味が違う」

世界中がカズを求めている証である。その大きすぎる期待値を理解しているかぎり、彼がその歩みを止めることはない。求めるものが高すぎるが故に失いかけた自信を取り戻した先──國母和宏の目に、次なるフェイズはどのように映っているのだろうか。

Golden, B.C., Canada in 2016.

photos: Darcy Bacha

Haines, Alaska, USA in 2016.

photo: Andy Wright

「もし、そこまで行ければ、ずっと滑り続けられるだろうなって。でも、そこにたどり着くためには、これからも休んでるヒマはないってことに気づきました。これまでのスノーボードの歴史を振り返っても、オレが数えるとしたら数人しかいない。いつまでも名前が残っていて、いつまで経っても求められるスノーボーダーっていうのは。レジェンドって呼ばれた人たちはたくさんいるけど、それはその当時の滑りが評価されたレジェンド。でも、テリエやジェイミー、イグチとかは、昔も評価されたうえで、今もなお求められている。彼らのスタイルには憧れますね」

これまで、誰かに“憧れる”という表現は一切聞いたことがなかった。コンテストの頂点を極め、ムービーでも世界中のスノーボーダーからの大きな支持を集めた男にとっても、この“夢”は壮大な目標に映っているのかもしれない。しかし、具体的な表現に置き換わったことを踏まえると、ついに、その崇高なるステージが射程圏内に入ったということなのだろうか。

「誰もが認めるすごいビデオパートを獲ったところで、そこにたどり着けるかっていったら違うと思う。自分がなりたくてなれるものじゃないから」

滑りだけではない、人格者としての器が求められるということだ。

カズが言うように、北米からはジェイミー・リンやブライアン・イグチが、北欧からはテリエ・ハーカンセンという伝説のライダーが輩出された。彼らは筆者と同世代のライダーたち。カズは年齢こそひと回りほど下になるのだが、スノーボーダーとして生きてきた時代背景は重なる部分が多い。だからこそ、現在のフリースタイルスノーボーディングに求められる価値を熟知しているし、日本からそうしたレジェンドライダーが生まれない理由は、今となっては何もない。その壁は、カズ自身がぶち壊してきたのだから。

こうした想いを胸に、自ら手掛けたシグネチャーボードに跨って、16-17シーズンも大雪原で暴れることを誓ってくれたカズ。

「燃えるような何かを求めてますね」

彼の辞書に“限界”という言葉は存在しない。いや、存在はしていたが、そのページは破り捨てた。日本人スノーボーダー・國母和宏の飽くなき挑戦は、まだまだ続く。

Haines, Alaska, USA in 2016.

photo: Tsutomu Nakata

photo: keiichi Nitta

國母和宏

生年月日: 1988年8月16日

出身地: 北海道石狩市

FEATURED IMAGE

photo: Keiichi Nitta, hair & make: Akina Shimizu

ISSUE 1

KAZU KOKUBO ──國母和宏という生き様──

A4サイズ / フルカラー / 日本語・英語 / 128ページ / 1,500円(税込)

ご購入はこちらから

▷「國母和宏という生き様」の続編となる最新号「國母和宏が命を捧げる映像表現の世界」発売中

ISSUE 10

KAZU KOKUBO, THE MOVIE STAR ──國母和宏が命を捧げる映像表現の世界──

A4サイズ / フルカラー / 日本語・英語 / 136ページ / 1,800円(税込)

ご購入はこちらから

2016年、スノーボード界のアカデミー賞に位置づけられる授賞式において最優秀ビデオパート賞を獲得。2018年には、自身が主演・監督を務めた作品が最優秀ムービー賞に選ばれ、さらに最優秀ライダー賞の栄冠に輝いた。弊誌創刊号で綴った強すぎる信念を貫き通した結果、世界一に登り詰めたのだ。「すごいロケーションのラインを滑るとき、人生がかかってると感じる。死ぬかもしれないわけだし」。雪に覆われた急峻な山々を華麗に舞い、大雪原を自由自在に滑り倒す。死と隣り合わせの状況に身を置いてまで伝えたいものとは──。國母和宏が命を捧げる映像表現の世界には、あなたの心を奮い立たせる想いが込められていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?