原始的感覚の力 ソン・アラム 【後編】/『あなたが輝いていた時』

|音楽だろうが映画だろうが小説だろうが、結局は全て同じこと

高校生の頃からミュージシャンとして活動をしながら、ソウル大学の美学科に入学しましたよね。そして小説家になった。そんな話を聞いた人たちはどんな反応をしますか? 尊敬というよりも、ちょっと悔しがるんじゃないですか(笑)。IQテストも満点だったとか? IQ満点の方には初めてお目にかかります。

――(きまり悪そうな表情で)出版社にそういうことを宣伝に使わないでくれとずっと言っているんですが……

気になるので聞きますが、満点ということはIQがいくつなんですか?

――普通は156まで測定できるんです。平均は100なんですが、156だと1.5倍賢いとか、そんな意味ではないんです。これは正規分布の指数なので……。いずれにしろ人を惑わすような話です。人それぞれの能力の差などは微々たるものなのに、そんなことで話題にされるのは、作家としてはちょっと恥ずかしいですよ。

生まれつき才能に恵まれた人を見ると思うじゃないですか。「あいつはやりたいことが全部できていいなあ」と……(笑)。

――自分は才能がいくつもあるとは思っていません。私の場合は一つです。書くこと。音楽をやる時もラップの歌詞として言語的なものを音声化しただけで、映画にしろコラムにしろ小説にしろ、みんな同じことです。好奇心をくすぐられたり、関心を引かれることがあれば、まずは飛び込んでやってみる性格です。

「やってみて失敗したらどうしよう」とは思いませんか?

――失敗しても、やってみないと。やらなければ、「やっていたらめっちゃ成功したのに」という幻想が生涯つきまといますから。

恋愛もそんな感じですか? 好きな女性ができたら、まずは突進します? 声もかけずに通り過ぎてしまったら後で後悔するだろうからと?

――そんなことはないですよ(笑)。私は一目惚れをするというより、自分が経験したことのない人生を歩んできた人たちに対してすごく好奇心がわくし、惹かれてしまうことが多いんです。人生の崖っぷちでギリギリの緊張を乗り越えて生きてきた人々に対する尊敬と憧れがあります。私が知ることのなかった生き方に。

ご自身はどんな生い立ちだったんですか?

――仲睦まじい家庭で両親からお小遣いをもらって音楽をやって、生活に困ってアルバイトするようなこともなく、崖っぷちにいたこともありません。いつも安全すぎるほどで。

恵まれた環境に育ち、立派な学歴の作家になりました。勉強にしても、音楽にしても、大きな挫折はなかったように見えます。秀でた能力と幸運は作家にとってハンデになることもありますよね?

――厳しい人生経験を持つ人たちに対する強烈な好奇心は、正直私の人生の余裕から生じるのかもしれません。本当に切迫した状況にある時には、自分以外の世界に対して好奇心や共感を持つことも難しいでしょうから。

私自身は人生の深刻な危機に瀕したことはなくても、それを乗り越える人々を常に見てきたし、その人たちの人生に対する強烈な憧れがあります。だからかもしれませんが、私の小説の主人公の多くは観察者に近い立場なのです。一人称で語るのは常に見守る人であり、すごい仕事をする人々は常に主人公の周りにいる人たちです。

エリート主義者ではないですよね。芸術家というのは、特に選民意識を持ちやすいものですが。

――頑張って自分自身を偉大な地位に押し上げようとするのは、自分が弱いからかもしれません。芸術家は自分のしていることの影響力が低いと感じると、自尊心を守るために「ナルシスト」になって自分を覆い隠します。文学を神聖視したり、仰々しく言ってみたり。私は文学を崇拝するとか、それに仕えるという気持ちはありません。

文学はこの世界のとても小さな一部分であり、私は文学のために生きようなどとは思っていません。文学の中に生きるのではなくて、世界の中で生きているのです。文学をしているから作家はエリートだと、それを制度化して偉ぶることで、社会に対して何かを表現できると思っている人には、魅力を感じません。

|誰にも記憶してもらえない2000年代の闘い

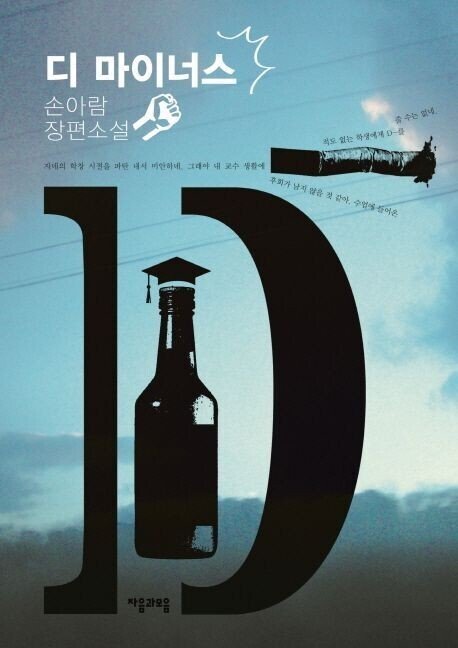

ソン・アラムの3冊目の長編『Dマイナス』は、韓国社会の主流エリートの出身校であるソウル大学を背景に、すでに衰退の一途にあった学生運動に身を捧げた政治的マイノリティの物語だ。

1997年から2007年までの10年間に学生運動に参加した若者たちを描いたこの小説には、大統領や学校名はもちろん、当時の学生運動のセクトの系譜や実際にあった労働争議、また同じ時期にソウル大学に通ったキム・ジョンフン、キム・テヒのような芸能人の話まで実名で登場する。

(子音と母音刊、2014年、未邦訳)

『Dマイナス』は『少数意見』の4年後に出ていますが、時代背景からすると『少数意見』に登場する人物たちの前史ともいえる作品ですよね。

『少数意見』に登場するホン・ジェドク検事は『Dマイナス』では公安検察の検事だったし、『少数意見』に落ちぶれた警察官として出てくるムン・ヒソンは『Dマイナス』の対共分室*¹のムン刑事、『少数意見』でユ・ヘジンが演じたチャン・デソク弁護士は、『Dマイナス』で学生運動に挫折した法学部のデソク先輩ですよね。初めから連作を念頭に書かれたのですか?

――初めから計算していたわけではないのですが、書いているうちに人物の成長史が重なる気がしたので、同一人物に設定しました。次はホン・ジェドク検事が国情院*²のメンバーになってから起こることを書きたいです。

*¹ 警察庁の保安局にあった部署。共産主義者のスパイを取り調べるという名目で、独裁政権時代にはひどい拷問が行われた。

*² 国家情報院の略。独裁政権時代のKCIA(韓国中央情報部)の流れをくむ大統領直属の秘密警察。

ソンさんご自身の大学入学は2000年ですよね。どうして1997年から2007年までを小説の背景にしたのですか?

――民主党が政権を握っていた10年じゃないですか。あの時代に政権を相手に闘った学生運動の話をしたかったのです。それは朴槿恵政権を相手に闘うのとは全く別の問題ですから。

いつの間にか90年代はノスタルジーの対象となりましたね。ドラマにしろ歌謡曲にしろ。90年代を懐かしむレトロブームが巻き起こっている。

――それも小説の動機ではあります。現在に対する絶対的な不満が過去を美化する方向にいっているのですが、私たちが理想とする過去が実際にはどれだけ残酷だったか、自分たちがどんなふうにボタンを掛け違えたのか、ちょっと違う方向で回顧してみたかったのです。

私にとってはこの小説が、90年代と2000年代の大学生たちをあらためて理解しようと思うきっかけになりました。80年代の学生運動がもうこれ以上は後に引けないと、絶頂に向かって突き進んだ熾烈さを基調とするなら、小説に描かれた90年代のミレニアム世代の学生運動には敗残兵の悲哀のようなものが色濃く感じられます。

――そういう感覚は多分にあったと思います。敗残兵の思い。何かとても大きな目標、たとえば政権交代のような分かりやすい大きな目標は消え、人々の暮らしや経済闘争のようなものに運動の中心が移っていったのですが、やってもやっても終わりが見えない……私たちが闘っていると思っているその世界に、いつかは全て組み込まれてしまう運命ではないのか。そんな敗残兵の思いが支配した時代でした。

やがて時を経た後になっても、80年代の闘いは記憶されるが2000年代の闘いは誰にも記憶されない。もっと言えば存在したのかさえ分からない、人々の記憶から遠く離れた時代の話。何か若さが丸ごと削除された感じというか、そういうことを書きたかったんです。

それでありながら、悲壮で厳粛な後日談文学というより、どこか李文求の『冠村随筆』*³のような、つまり本当に多様な人々がもみ合って、ぶつかり合いながら交わる……。そんな温かさのようなものを感じました。

――最初、書き始める時に一番大切にしたいと思ったのがそこでした。カジュアルな雰囲気でいくこと。実際に我々の時代の学生運動はそんな感じで、みんながそれほど深刻だったわけではなかったんです。崇高で特別な人たちの闘争だと思われる部分を、もう少しカジュアルに、セクシーに描くことが、重要な目標の一つでした。

(李文求著、安宇植訳、川村湊校閲、インパクト出版会刊、2016年)

*³ 李文求が1970年代に発表した8編の連作小説。著者の故郷である忠清南道保寧市冠村の姿が、高度経済成長によって急変していく様子が描かれている。邦訳は『冠村随筆』(安宇植訳、川村湊校閲、インパクト出版会)。

小説に登場する学生活動家たちは、30代中盤になった今はどんなふうに暮らしているのでしょう?

――過去を振り返りたがらない人が多いですよね。ある意味では、あの頃が自分たちにとって最も輝ける時期だったとも言えるのですが、現在の自分たちはあの頃とはあまりにもかけ離れた生き方をしているという思いからか、ある友人はこの本を何ページか読んで「申し訳ないけど、もうこれ以上読めない」とも言いました。誰も批判などしないのに、その話をするだけでも「なんでお前はそんなふうに生きているんだ」と責められている感じがするのでしょう。

それを指摘したかったのですか?

――いいえ。批判しようという気持ちで書いたのではありません。むしろ私はいつも申し訳ないと思っているんです。私は学生運動をしていたとはとても言えない立場で、音楽活動を言い訳に行きたい時だけデモに参加し、そうじゃない時は抜けて、どっちつかずの自分勝手な行動をしていました。

闘い続けるしかなかった友人たち、組織の論理の中に青春を捧げ、だからこそもうそれ以上続けることができなくなった彼らに対して、負い目を感じています。『Dマイナス』は誰も知ろうとしない彼らの心の傷に捧げる物語です。

しばらく会話が途切れた。私が質問を止めると、ソン・アラムもそれ以上何も言わなかった。彼と私の間には世代の差はあるものの、彼が語る寂寞感のようなものは80年代世代と大きくは違わなかった。

ありがたいことに、カフェは適度に賑やかだった。インタビューを打ち込むキーボードのカタカタという音が耳元に響き、それに続く人々のざわめきに導かれるように、いくつかの顔が記憶の中から現れては、消えていった。

振り返ってみれば、20代が持つ幻想であり特権とも言えるのですが、「人は変えることができる」と簡単に考えてしまうんですよね。作品の中に登場するミジュが「ゲームなんかするな!」といえばジヌはさっとゲームをやめ、農村の独身青年チョンベの微妙なセクハラに対して「謝罪しろ!」と言えば、それが素直に受け入れられてしまうように……。「人間なんてこうすればもっと善良になるし誠実になるはずだ」という楽観的な天真爛漫さがある。生きていくうちに、そうじゃないと気づくのですが。

――そのとおりです。一人の人間が一生純粋でいることはないけど、どんな時代でも純粋な人たちはいます。そういった、持ち前の若者らしさがどの時代にもあるというのが、社会にとってはものすごく重要なんです。それが世の中を変える力ですから。

『Dマイナス』の序文に、友だちのイニシャルを一つひとつ記して、「お前らが夢見た社会で生きられるように」とお書きになりました。私はこれを瞬間的に誤読してしまい、「お前らが夢見た社会で安らかに眠れ」だと……(笑)。私たちの世代の友人たちはたくさん亡くなりもしたし、なんというか、生きている間に夢は実現しないと思っていたので。90年代世代の書いた文章を80年代世代式に誤読したわけです。自分たちが夢見た社会で、彼らは生きられるでしょうか?

――夢見たことの全てが実現しなくても、正しい方向に進んでいくのだと確信しています。100年単位で歴史を区切ってみれば、世界が後退したことはありませんでした。私が生きている間にも、私が望んだことの大半が実現するだろうと思っているし……。

作家らしくない、素晴らしく「健全な思考の持ち主」でいらっしゃる(笑)。

――楽観主義ですよ。私は……。

今後、作家として必ず書きたいものは?

――ゲームです。

(驚いて)ゲーム? ゲームのストーリーですか?

――韓国のゲームはストーリーがとても薄っぺらで、ただの包装紙にすぎません。ところが何年か前にあらゆるゲーム賞を席巻した「ザ・ラスト・オブ・アス(The Last of Us)」というゲームを見て、とても衝撃を受けました。米国の作家が作ったのですが、ゲームのシステムそのものが、ある種の文学的体験のために最適化されたと言えばいいのか。つまりゲームのための文学的設定というのではなく、文学的設定のためのゲームシステムという感じがしたのです。自分の考えをインタラクティブな形に表現にできる方式のゲームを書いてみたいと思っています。

4時間余りにも及んだインタビューを終えて、彼と別れる頃には日が沈みかけていた。ゲームのストーリーを書いてみたいというIQ満点のラッパー出身の小説家。彼の全ては文学をする人々に対する私の固定観念を揺るがすほど新鮮なものだったが、もっとも新鮮だったのは彼の世代と私の世代でも、青春時代の記憶がそれほど違わないという発見だった。家に帰ってソン・アラムの本を手に取り、角を折り曲げてあったページを開いてみた。

我々の時代は、自白を得るために尋問を受ける者を苦痛で発狂させる必要はない。(中略)新たな拷問は、尋問を受ける者に世界の暗さと醜さを見せつけるだけだ。(中略)我々の時代の尋問者が尋問を受ける者に求め、得ようとしたのは自白ではなかった。自閉だった。

何日か後に、私はソン・アラムにまだ聞いていなかった質問があるとメールした。「絶望と懐疑の中で、人々を自ら崩壊させること……権力を持つ者たちの統治は常にその論理でしたよね。そんな挫折の中で私たち自身を守りながら、生きていくためには何が必要だと思いますか?」

何時間かして、彼から返信が来た。

「私はティーンエイジャーだった頃、政治や社会、この世界の仕組みなどに関心がありませんでした。言語よりも数学を信じ、人間の希望よりも科学の予言に必然性を感じていたのです。(中略)そんな私の態度を変えさせたのは、何かの本とか理論ではなく、私が出会った人たちでした。彼らの生き方、彼らの行動、彼らの感情、彼らの感動と負い目など。人は知ることではなく、感じることで変わるのです。今は進歩や保守を問わず、人間としての政治的テーマは、邪悪な敵とではなく無関心との闘いです。どうやったら勝てるか? 圧倒的な正しさですか? 冷徹な論理で? 優雅な知性で? 私はむしろユーモア、涙、怒り、憐れみ、魅力のような、原始的な感覚に力があると思っています」

美しい文だった。プリントアウトして、折り曲げてあった『Dマイナス』の196ページにしおりとしてはさんだ。

--------------------------------------------------------------------------------------

著者:イ・ジンスン

1982年ソウル大学社会学科入学。1985年に初の総女学生会長に選ばれる。20代は学生運動と労働運動の日々を過ごし、30代になってから放送作家として<MBCドラマスペシャル><やっと語ることができる>等の番組を担当した。40歳で米国のラトガーズ大学に留学。「インターネットをベースにした市民運動研究」で博士号を取得後、オールド・ドミニオン大学助教授。市民ジャーナリズムについて講義をする。2013年に帰国して希望製作所副所長。2015年8月からは市民参与政治と青年活動家養成を目的とした活動を開始し、財団法人ワグルを創立。2013年から6年間、ハンギョレ新聞土曜版にコラムを連載し、122人にインタビューした。どうすれは人々の水平的なネットワークで垂直な権力を制御できるか、どうすれば平凡な人々の温もりで凍りついた世の中を生き返らせることができるのか、その答えを探している。

訳者:伊東順子

ライター、編集・翻訳業。愛知県生まれ。1990年に渡韓。ソウルで企画・翻訳オフィスJPアートプラン運営中。2017年に同人雑誌『中くらいの友だち――韓くに手帖』(皓星社)を創刊。近著には『韓国 現地からの報告――セウォル号事件から文在寅政権まで』(ちくま新書)、『韓国カルチャー 隣人の素顔と現在』(集英社新書)、訳書に『搾取都市、ソウル 韓国最底辺住宅街の人びと』(筑摩書房)等がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?