なぜ、創業8年目ベンチャーのCUCがサステナビリティ開示に本気になるのか。【v.09 プロジェクトの裏側】

CUCグループが初めて発表した「サステナビリティレポート2022」。全52ページにわたる本レポートをより深く、よりわかりやすく知っていただくために、レポートの見どころをシリーズでご紹介してきました。

今回は最終回として、レポート制作に携わったサステナビリティプロジェクトのメンバーに、発行までの過程やレポートに込めた想いなど、プロジェクトの裏側を詳しく聞きました。

私たちはどれだけの希望を生み出せているのだろうか。「問い」から生まれたプロジェクト

___サステナビリティレポート制作に至った経緯やプロジェクトが発足するまでの流れを教えてください。

始まりは、2021年7月でした。当時のCUCも、創業事業である医療経営支援や、訪問看護・在宅ホスピスといった自社事業に加え、PCR検査や大規模ワクチン接種会場の運営支援などコロナ禍の社会が求めるサービスを次々に生み出し、社会的にも影響力の大きな事業を実現していたと思います。

しかし、一方で急拡大する事業の複雑性やコンサルティング事業の守秘性の高さから、自社の企業価値や影響力の全容を、ステークホルダーはもちろん従業員も正しく把握できていない、という課題感を持っていました。

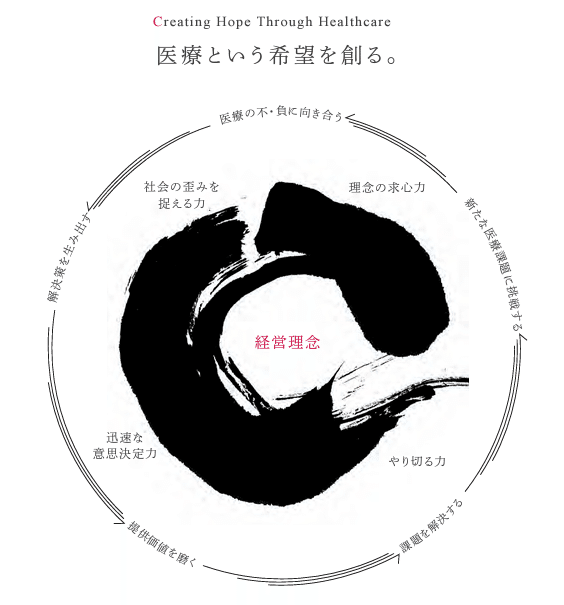

「医療という希望を創る。」を理念に掲げてきた私たちは、一体どれだけの希望を生み出せているのだろう。

創業から8年間、がむしゃらに医療現場をより良く変えようと走り続けたCUCですが、この問いを出発点に、改めて「理念の実現度合い=生み出した希望の総量」を客観的に測り、私たちらしい表現で世の中に伝えていこう。

そして、自分たちの立ち位置を正しく理解することで今以上に経営品質を高め、「医療という希望を創る。」の使命を実現していこう、という想いでこのプロジェクトはスタートしました。

しかし、当時のCUCには定量的に情報開示を行った経験やノウハウはありませんでした。

そこで、まずは今の世の中に求められている社会課題との向き合い方と情報開示のあり方について学ぶべく、「サステナビリティ」や「ESG」について、役員や事業部長たちが定期的に集まり、読書会や議論を行うことで理解を深めていきました。

議論の末に至った一つの目標が、私たちらしいサステナビリティレポートを創り、ステークホルダーや従業員に対してわかりやすく情報を開示することでした。

内容からデザインまでこだわりを詰め込んだレポート開発

___レポート制作で意識していたことや、印象に残ったことを教えてください。

グループ会社を含めたCUCグループのすべての事業で、外部に向けた一つのアウトプットを創るというプロジェクトは、CUCの中でも初めての取り組みでした。そのため、3つのことにこだわって取り組みました。

一つ目は、経営に関わる幹部メンバーを積極的に議論に巻き込んだこと。

このレポートの開発過程を通じてCUCグループの重要課題や重点強化すべき事項を役員や事業責任者と認識を揃え、将来の事業計画に反映させていくことを大切に考えました。そのためには、議論プロセスに役員や事業責任者たちをいかに巻き込むかがカギです。

サステナビリティの各テーマは「重要だけど緊急ではない」という中長期的なテーマだと思われがちです。そのため、多忙な事業責任者を集めても議論が盛り上がらないのではないか、などと懸念していたのですが、CUCではそうではありませんでした。

役員も事業責任者たちもそれぞれが思う社会課題や、思い描く未来を語り出すと止まらず、大盛り上がり。CUCグループの事業を牽引する幹部メンバーは本当に社会を変化させることに、主体的に考えているんだ、と実感できたことが印象的です。

2点目は、「医療という希望の創りかた」を整理する議論過程。

特に「価値創造モデル」と「マテリアリティ」は何度も議論とデザインの試行錯誤を繰り返しました。

価値創造モデルについては、オクトパスモデルをベースに整理しようとしていましたが、私たちのレポート開発目的から考えたときに、ステークホルダーと従業員に伝わることが重要で、形式はこだわらない方がいい、むしろCUCらしい新しい表現を考えよう、と方向転換をしました。

最終的には要素を徹底的に削ぎ落とし、本当に伝えたい理念と、その実現を支える4つの力の循環というモデルにたどりつきました。

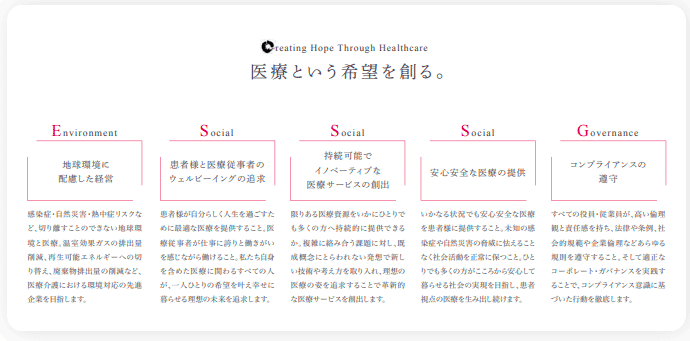

「医療という希望の創りかた」の中でも、議論が大変だったのが「マテリアリティ(重要項目)」。

CUCグループのマテリアリティは、医療という希望を創るために取り組んでいる5つの重要項目を指します。経営メンバーと議論を進め、メガトレンド、ステークホルダー、機会と脅威などさまざまな切り口で議論を行い、SASB、GRI ※などの国際的に定められている基準をもとに、私たちの取り組むテーマを絞り込んでいきました。

CUCグループの事業は多角的に急拡大しているため、一つのテーマや言葉に対してもさまざまな観点が飛び交い、なかなか意見がまとまらない時期もありました。全員で「この内容でいこう」と決まったときの事務局メンバーの安堵感は忘れられませんね。

夏に定めたマテリアリティはその後、経営戦略や事業戦略の中での議論観点として踏襲するようになっており、今後はマテリアリティに定めたテーマのアクション進捗を追いかけていきたいと考えています。

※SASBスタンダード:

サステナビリティ会計基準審議会(SASB:Sustainability Accounting Standards Board)が2018年に公開した非財務情報公開の標準化に向けた基準。

※GRIスタンダード:

GRI(Global Reporting Initiative)により定められた国際基準。組織が経済、環境、社会に与えるインパクトを一般に報告する際に用いられる。

3つめのこだわりは、デザインや文章の表現です。

私たちが今回、このレポートの読者としてメインターゲットに想定したのは、採用候補者と従業員でした。両者は私たちが医療という希望を創るための、今と未来の大切な仲間であり、これから共に社会をよりよく変えていくパートナーです。彼らにCUCグループのことを理解してもらうために、文章表現やデザインには徹底的にこだわりました。

特に表紙の「筆」を使ったデザインにはかなり力を入れています。

表紙の「C」にも、CUCの「C」、「医療という希望を創る。(Creating Hope Through Healthcare)」の「C」、CUCグループが大事にしている価値観「変わるまで、変える。Change Until Change」の「C」という意味を込め、禅の思想にある「円相図」を意識して制作しています。

この「C」に至るまでにも、初めてサステナビリティレポートを創る私たちが、表紙で表現することは一体何が適切か、かなり悩みました。デザインとモチーフが並行する議論の進み方になったため、かなり紛糾。

「Cを筆で表現しよう」と決めた後も、筆のデザインでさらに何案もボツに…

こだわった結果、シンプルに力強い書体でのデザインに落ち着きました。この表紙が決まったあとは、レポートの全体のデザインも定まり、短時間に一気に仕上げていきました。

写真や文章も、医療現場に馴染みのない方でも現場を想像しやすいように、極力リアルかつ専門用語を使わずに語るようにするなど細かな配慮を随所にしています。クリエイティブ担当者たちの渾身の仕上がりですね。

若手メンバーもプロジェクトへ参画。経営陣との議論を通じて見えた“経営視点”とは

今回のプロジェクトでは、若手メンバーもプロジェクトに参加しています。当初は言葉の理解が難しく、SDGsや世界の環境問題・人口動態のデータに関するテーマの課題図書を読んで学びを深めるなど、苦労することも多々ありました。

一方で、若手メンバーが経営陣と事業の重要性や将来性について議論をするという、今後の彼らのキャリアに役立つ場をつくることができました。

中には学生時代に海外在住経験があるメンバーもおり、現地では人々のESGやSDGsに関する意識の高まりを感じていたようです。

今回、実際にプロジェクトに参加してみて、当時から感じていたぼんやりとした社会課題を具体的に考えるきっかけとなったと話していました。

___最後に、サステナビリティレポートに関する来年の抱負を教えてください。

CUCグループの強みである「医療を通じた変革力」や、影響範囲の大きさなどをもっと表現していきたいと思います。

来年度は今年定めた概念に対する行動をしっかり振り返り、企業理念の実現と社会的価値の接続がいかに前進したか、しっかり追いかけてレポートしたいと思います。

また、デザインや文章表現も今年以上にブラッシュアップしていけるように、今からさっそくネタを集めていますので、ご期待ください!

CUCグループの取組みがわかる「サステナビリティレポート」本誌もぜひご覧ください

今回はサステナビリティレポートの中から、最終話としてレポートの制作に携わったサステナビリティプロジェクトのメンバーに、制作秘話をお伺いしました。

「他のコンテンツも気になる!」と思っていただいた方は「サステナビリティレポート」本誌、もしくはシリーズ第一弾「サステナビリティレポート2022の見どころ【v.01サマリー紹介】」の記事もぜひご覧ください!

一緒に「医療という希望」を創りませんか?

私たちは、一緒に「医療という希望」を創っていく仲間を求めています。

もし、CUCグループのミッションに共感いただき、「一緒に働いてみたい」「ビジネスパートナーとして協業してみたい」「話だけ聞いてみたい」などありましたら、お気軽にご連絡ください!

【CUC 採用情報サイト】 https://www.cuc-jpn.com/recruit/

【その他お問い合わせはこちら】 https://www.cuc-jpn.com/contact/