書評 | エリカ・ダイアン・ラパポート著『お買い物は楽しむため 近現代イギリスの消費文化とジェンダー』

消費者たちが都市をつくる

評者 | 橋本吉史 (@bridgebook___)

この記事には解説podcastがあります。合わせてお楽しみください。

お買い物の公共性・政治性

街に「お買い物(ショッピング)」に行く。その体験はただ商品を購入するだけにとどまらず、買うつもりもない商品をみて楽しみ、食事や休憩を挟みながら、共に街に出る友達や家族との会話を楽しむようなことを含むものである。これまで、このような「お買い物」を楽しむ人々は消費者と呼ばれ、欲望のままに街を歩き、売り手の戦略に騙され商品を購入してしまうというようなネガティブな印象で語られてきた。

一般的にそのような「お買い物」のイメージは、19世紀に博覧会や百貨店といった大きな商業施設が街に登場し「お買い物」という文化が生まれるのと同時に形成されたといわれる。そして「お買い物」は生産性のない浅はかな行動であるという見方は現在にも続いているものだろう。

しかし「お買い物」の歴史を紐解くと、実は消費者と呼ばれた人々はただ受動的な存在であったわけではなく、それぞれの思惑で商業空間を利用し読み替え、都市を公共的な、時には政治的な場へと変化させてきたことが明らかになる。そのように消費行動にばかり注目する商業の従来の見方を疑い、顧客と企業家が相互に影響しながら作りあげた19世紀以降の商業文化のあり方を解き明かしたのが今回紹介する『お買い物は楽しむため』である。

エリカ・ダイアン・ラパポート 『お買い物は楽しむため -近現代イギリスの消費文化とジェンダー』佐藤 繭香, 成田 芙美, 菅 靖子 監訳,彩流社,2020年

本書は、2000年にPrinceton University Pressより出版された消費文化史・ジェンダー史を専門とするエリカ・ダイアン・ラパポートの博士論文を基礎として執筆された書籍”Shopping for Pleasure: Women in the Making of the London’s West End”の邦訳書である。20年以上の前の成果をまとめた書籍ではあるが、本書を通して決して一面的に捉えられない複雑な歴史をどのような切り口で語り、相対化するべきかを繰り返し題材を変え示す筆者の姿勢は未だ色褪せないものであり、今年この訳書が出版されたことは大きな意味があるだろう。

本書の舞台は19世紀以降のロンドンのウエストエンド地区である。同地区は現在においても高級商業地区として栄えており、ロンドンを旅行した際に訪れたという人も多いだろう。しかし、そのようなウエストエンドも19世紀半ばまではまだ発展しておらず、住宅がようやく建ちそろった郊外のような雰囲気の場所であった。ラパポートが明らかにするのは、そこから約100年の間にウエストエンドが、家から街へ繰り出したブルジョワ階級の女性と共に劇的に変化してきた歴史である。

異なる思想の利害の一致

19世紀半ばにおいて女性が街に出かけるのは現在想像するよりはるかに危険であり不道徳なことだとされており、外に自由に買い物に行くことは困難であった。しかも、それは道徳的な面でのみ制限されていたのではない。例えば、街には女性用トイレも、気軽に休憩と食事がとれるカフェもほとんどなく、朝から夕方まで外に出かけるということはそもそも不可能だったのだ。そのような女性が置かれた状況を改善し街で「お買い物」を可能にしようという思いは、利益を得ようとする娯楽産業の企業家たちと女性が街へ出て公共的な場を築く権利を主張するフェミニスト団体、そして自らの社会的立場に束縛されながらも巧みにそれを利用した女性たちの不思議な利害の一致から生まれ、都市を変容させていったことを本書は明らかにする。つまり19世紀のロンドンでは、様々な思惑が錯綜する中で、「お買い物」という文化がすっかり都市のジェンダー、階級、公共空間といった概念を変容させていってしまったのだ。

百貨店の形成過程の問い直し

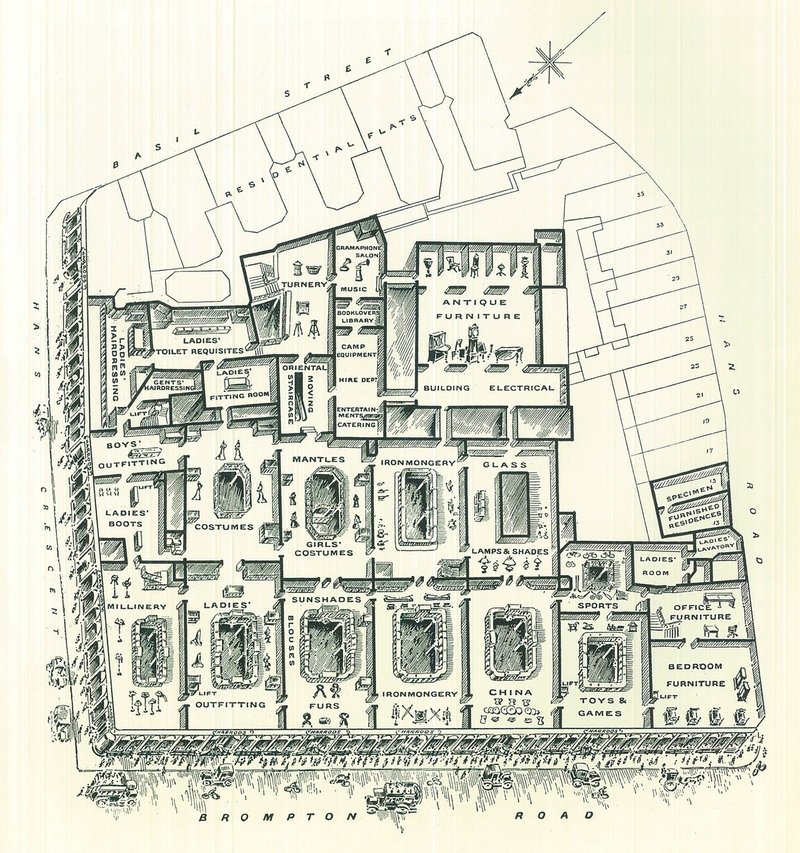

19世紀の商業史において百貨店という形式は、小売革命の花形といえた。しかしラパポートは本書において、百貨店は突如現れた革命的な小売形態ではなく、カフェ・女性クラブ・ショーウィンドウ・その他多くの従来の小規模店舗や娯楽の要素が合わさっていく歴史の上でこそ成立した形式だと述べている。これは評者の専門である建築史の分野においても、従来一義的に見られてきた商業建築の発達に重要な視座を与えてくれるだろう。本書へ補足することが許されるならば、ロンドンの百貨店建築がフランスのような華美な吹抜けも持たず、アメリカのような最新の機械設備による高層技術も導入されず、防火壁で細かく区切られた部屋が連結した独特の構成を長らく有していたことは留意しておくべきだろう(e.g.ホワイトリーズ、ハロッズ)。評者の一意見としては、それが街の小規模店舗などの要素が合わさった複合体として百貨店をみる視座につながったのではないかと思えるのだ。

図:ロンドンの代表的百貨店、ハロッズの平面図(1906年)

出典:Tim Dale, Harrods : a Palace in Knightsbridge, London: Harrods Publishing, 1995, p.91.

歴史の連続としてロンドンの商業文化をみようという姿勢は本書の構成にも現れている。ラパポートは5章でメディア戦略に長けたアメリカ型のセルフリッジ百貨店がロンドンに現れる経緯を綴っているが、その最後で多くの書き手が百貨店を近代における小売商業の発展の頂点として扱った筋書きに異議を唱えている。それを示すように、つづく6章では同時代に百貨店を舞台にしたミュージカル・コメディを取り上げ、その劇の中で時に魅力的に描かれ、時に嘲笑される対象となった百貨店を分析し相対化する。そして終章において、近現代を通して女性が街に繰り出し活動する基礎をつくりあげた「お買い物」の場が、その公共空間を求めた同士であるはずのサフラジェット(女性参政権活動家)により、ショーウィンドウガラスが粉々に破られた奇妙な事件の経緯をあたかも探偵小説のように解き明かし、本書は締めくくられるのだ。

商業空間から都市を考える

建築学の分野でも、戦後何度かに渡って商業建築が都市形成に与えてきた多大な影響は指摘されてきた。ロバート・ヴェンチューリらによる『ラスベガス』(1972年)や、レム・コールハースがハーバード大学の学生たちと共同調査を行った『Guide to Shopping』(2002年)などの試みがその代表的なものだろう。しかしそれにも関わらず、未だに商業空間において設計者がそのあり方自体を問い直す試みは少なく、昨今ようやく本格的に始まったと言っても過言ではない。

それに加えて現在、COVID-19の世界的な流行は都市での人々の行動を制限し、「お買い物」を不要不急の娯楽として位置付けた。しかし、商業施設が担ってきた役割は単に娯楽という側面だけではないのは明らかであろう。今後問われるべきは、商業施設が私たちにとって、もしくはまだ見ぬ誰かにとって必要な公共空間となるのだろうかと考えることだと思えてならない。

書誌

エリカ・ダイアン・ラパポート 『お買い物は楽しむため -近現代イギリスの消費文化とジェンダー』佐藤 繭香, 成田 芙美, 菅 靖子 監訳, 彩流社, 2020年.

原著:Erika Diane Rappaport, Shopping for Pleasure: Women in the Making of London's West End, Princeton University Press, 2001.

評者

橋本吉史(@bridgebook___)

1992年千葉県生まれ。

2015年 東京藝術大学美術学部建築科卒業

2015-2016年 Boyarsky Murphy Architects (London)

2017- 2018年 中山英之建築設計事務所

2018-2020年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 修士課程

2020年- 同大学院博士課程

解説Podcast

あわせてお楽しみください!

メニカンの活動を続けるため、サークルの方でもサポートいただける方を募っています。良ければよろしくおねがいします..! → https://note.com/confmany/circle