園児が意思決定する機会を大切にしながら、子どもも先生もみんなで一緒に学び合う〜江津市のあさりこども園視察レポート

みんなでつくる中国山地百年会議では、二十四節気ごとに「市(いち)」と呼ばれる会員限定のオンラインイベントを開催しています。昨年2月、その市にあさりこども園(島根県江津市)の相山慈園長が登場してくださったことが縁で、ぜひ一度実際にお邪魔したい!と盛り上がり、視察ツアーが実現しました。ツアーに参加した島田美久さんによるレポートをお届けします。視察で気づいたことをまとめてくれています。

あさりこども園の保育現場から学ぶ

2022年7月1日(金)

視察場所:認定こども園・あさりこども園(島根県江津市)

*認定こども園とは。。。

幼稚園と保育園の機能を併せ持つ教育・保育施設です。(江津東部が多いが、中部、西部と幅広いご家庭が利用できるように考えている)

<タイムライン>

09:00 園に到着、子育て支援ルームにて自己紹介、説明をうける

09:20 施設内案内

10:45 質疑応答・フィードバック

11:40 集合写真・終了・解散

①朝の会で、子どもが園に来て気づいたことをみんなの前で発表する時間があった。また、職員が園にきて気づいたこと(例:園で飼っている亀の甲羅の上に石が乗っていたこと)を紙媒体で知らせるなどの工夫があった。園内には、子どもだけがいるわけではなく、職員も合わせて園内に人が集まる。だからこそ、子どもだけに焦点を当てるのではなく、子どもも職員(大人)もみんなで学びを共有できる環境であるということが伝わってきた。

②子どもの時から、「火は熱いものである」など遊びの中で危険なものへの意識を働かせることによって、危険なものは危険だと考えられるようになる。大人になってからでは遅い。

③1人の先生が、3人の子どもに食事を食べさせる際のこと。先生が、他の子どもにご飯を食べさせている時間にも、待っている子どもがご飯を食べたいと思って、自分で食べるようになることが大事。人に食べさせてもらって食べることを学ぶのではなくて、自分で食べたいから食べれるようになることが、とても自然であるし、自分の欲求で行動することができることが良いと感じた。

④年長さんと小学5年生の交流会。年長さんが小学校に上がった時に、6年生として待ってくれている状態を作ることで、仲間がいるワクワク感や安心感を感じることができるのではないか。幼小連携として積極的に実施する意味はありそう。

⑤毎週金曜日:地域に出て遊ぶ「もくもくの日」。

今日は外が暑いため事前に下見にいった先生と相談の上、地域に出て遊ぶことはなくなった。そのため、その事情を子どもたちに伝えるため、園内で遊ぶ園児と園外で遊ぶ園児とで部屋を分けて朝の会で説明等を行っている。何かの事情で、園外で遊ぶことのできない理由を、子どもに伝えて納得してもらうこと。

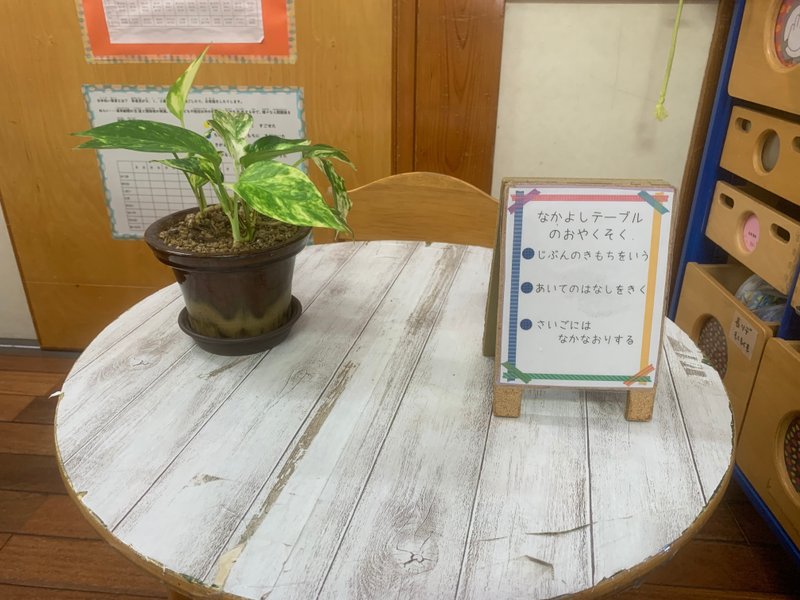

⑥「なかよしテーブル」

子ども同士が喧嘩をしている状況があっても、子どもが納得した状態を作ることが大事。そのため喧嘩をしても納得のいくまで子どもたちが直接話すことのできる「仲良しテーブル」が設置されている。開かれた場で、話すべき人と話せる場を確保することで、ここは真剣に向き合わなければいけないという意識を子どもが自然と持つことができるのではないか。

園内の漢字表記について

①漢字と実際のものとを結びつけてイメージできる。

(例)山の形をイメージして山という漢字を覚えられる。

②園から一歩外に出た際に、漢字表記のものが多い。園内では社会で多く使われている漢字表記に合わせている。そうすることで、例えば「止」という漢字を普段から見ていることで、道路に書かれている「止まれ」を見て「ここでは止まるんだ」という自然に理解できるようになる。

子どもの主体性を大切にし、意思決定する機会

*意思決定できる機会が、現在の教育現場の中で少ない。

①遊びの時間から給食の時間へ移る際、食べる意思を自分で決めることができるホワイトボードがあった。子どもによって、もう少し遊びたいから後で食べる、今から食べるなど、それぞれタイミングというものがある。その子どもの意志を尊重して、ご飯を食べる時になったら、自分専用の磁石を食べるゾーンへと移すなどして、自分の意志を伝える工夫がされていた。

②積み木で作った作品を次の日まで残しておきたい時は、作品の周りを紐でかこって、作成者の写真と合わせて置いておく。そうすると、周りはその状態を理解して、壊すことなくそれ以外の積み木で遊ぶ。

現場職員と視察者の意見交換の場

①視察に来られる方は、幼児教育関係の人が多い。しかし、経営を学びながら有福温泉で働いておられるインターン生や大学教員など幅広い分野の人が視察に来て、現場職員と意見を交わすことで、個々の学びと働く活力へと繋げることができるのではないか。

②座学を超えて、自分の目で見て、感じたことが実感のある学びへと変わる。全国各地の大学生や社会人などがそれぞれの場で考えていることがあるからこそ、共有する面白さがある。

今回の視察で思ったこと

みんなでつくる中国山地のオンラインイベントで、あさりこども園の相山さんを知ってから直接お会いしたいという思いがありました。なので、今回のあさりこども園への視察が実現したことは、私にとって大変貴重な時間となりました。

園内に到着して、笑顔の素敵な先生方と、元気いっぱいに遊ぶ子どもたちに迎えていただきました。私自身、現在大学院の研究で千葉県にある幼稚園に通っているということもあり、普段とは違う保育現場を見ることはとても新鮮でした。

園案内では、園児の主体性や意思決定する機会や工夫、子どもも先生もみんなで一緒に学び合う姿を見ることができました。また、先生方からお話を聞く中で、あさりこども園は子どもを預かる場としての役割を果たすだけではなく、子育て支援の一環として保護者の方へのサポートも手厚いということを教えていただきました。

子どもを中心とした保育、そして保護者へのサポートや地域との連携が盛んである、あさりこども園の魅力を自分の目で見て感じることができて本当に良かったです。最後に先生方と意見交換の時間では、人それぞれに見る視点も感じ取ったことも違うからこそ、とても有意義な時間となりました。あさりこども園の皆様、温かく迎えてくださり、本当にありがとうございました。

最後になりますが、、。

今回、あさりこども園への視察を機に、半年ぶりに島根に帰省し気づいたことがあります。それは、私が学問を学ぶ中で、座学だけに囚われることなく、実感のある学びを人や暮らしから吸収していくことが必要だということです。

島根でずっと暮らしている人が守り続けている文化や暮らしがあるからこそ、その魅力に引き寄せられた人々が集まってくる。そうして、訪れた人がこの中国山地での暮らしの魅力に気づき、自分の生き方を見つめ直し、より良い暮らしへと繋げていく仲間になる。

島根には暮らしの中から人と人が助け合い、共に考え、共につくり続けていく楽しみが、たくさんあると強く思うことができました。そして、私も島根県から豊かな暮らしを発信していけるようになりたいという思いがさらに強まった1日となりました。(島田美久)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?