『古事記』に書かれている世界のはじまりについて<下>(『古事記』通読③)ver.1.6

※連載記事ですが、単独でも支障なくお読み頂けます。初回はこちら。前回はこちら。

■『古事記』は、世界のはじまりを記述しているか

『古事記』には世界のはじまりについての記述がないという主張や学説が、世の中にはあります。

確かに、『古事記』の書き出しの「天地初発の時」を、本居宣長のように「天地はじめのとき」と捉えてしまえば、『古事記』には「はじめのとき」がどのような時だったかまでは書かれていないことになります。

ですが、世界のはじまりについての記述のない神話というのは、あまりに不自然です。

だからこそ「記紀神話」では、『古事記』に書かれていない(と思われる)情報を『日本書紀』の記述をひっぱってきて補い、「天地初発」と「天地開闢」とを混同して読んでしまうのですが、これはそれだけ『古事記』に世界のはじまりを読みたいというニーズが強いことのあらわれだとも言えます。

もちろんこうした『古事記』を『日本書紀』で補って読む読み方には無理があります。初回に書いたとおり、『日本書紀』の創世神話は中国の古典からの引用だからです。

次の回以降に解説しますが、『古事記』の最初の神である天之御中主神(アメノミナカヌシの神)が、宇宙の創設神であるという一部に根強い考えも、同様の世界のはじまりを読みたいというニーズを満たしたものと言えるでしょう。

もちろん、これもまた無理があります。天之御中主神は、天地初発の時に誕生したと書かれていますので、自身の誕生の時に既に存在していた天と地をあとから誕生した天之御中主神が創造したというのはありえないからです。

では、『古事記』に世界のはじまりについてを読むことができないかと言えば、そんなことはありません。「天地初発の時」が、世界のはじまりを表しているとしたら、それはどのような始まりなのかを、『古事記』の他の書物や伝承などを一切参考にせずに、『古事記』に書かれていることだけから読み取ることができれば、それが『古事記』の説く世界のはじまりに他ならないからです。

★『古事記』マニアック注釈1(マニア向け、読み飛ばし可能です♪)★

本居宣長の『古事記伝』の付録「三大考」では、オリジナルの「はじめの時」の様子が書かれています。この付録の論考は、明らかに『古事記伝』本文とは矛盾するのですが、なぜ矛盾するものを付録としたのかは不明です。ただし、付録の中身について、宣長は深く関与していると言われているものの、基本的には弟子の服部中庸の作なので、複数筆者の論文集的な感覚だったのかもしれません。

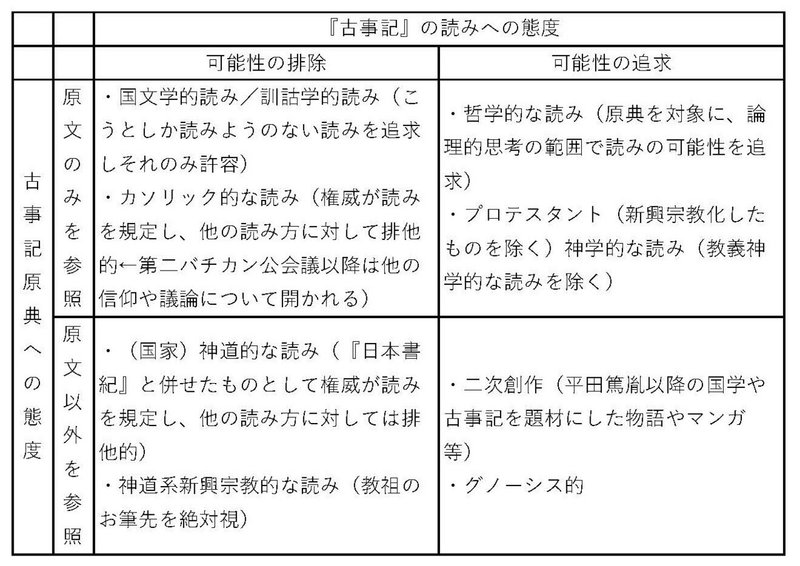

■『古事記』を可能性において読む

さて、『古事記』は、「聖典」として編纂された性格を持つ書物であり(これについては「通読①」に書きました)、同時に単独の書物として日本の「聖典」になり損ねてしまった書物でもあります。

「聖典」は外典を許容しません。ところが、国家神道下の『古事記』は、『日本書紀』と相互補完的に読まれていました。

これはつまり、国家神道では『古事記』は一人前の「聖典」とは見なされていなかったということです。

国家神道的な感性のもとでは、『古事記』は、「聖典」として、つまりそのもののみを尊重するという態度で読まれることはありません。

また、作品論的な読みとよばれる、『古事記』を完成された一作品として読む読み方がありますが、これは『古事記』が成立した当時に、『古事記』が何を意図して書かれたかを探求することを目的とした読みです。

したがって、作品論的な読みは、『古事記』の読みの可能性を追求するような、現代に開かれた方向性の読み方ではありません。

つまり、本居宣長以来、『古事記』は、一度も「その可能性において読む」ことが読みの中心となってこなかった書物だと言えるのです。

『古事記』が、どのような可能性を内包しているかを探究するのが、本「『古事記』通読」の狙いです。

それは、『古事記』から飛翔して自由に思考する二次創作や(原点よりも直感を重視するような)ある種のスピリチュアルな読みとも異なります。

あくまでも『古事記』そのものの可能性の発掘にこだわるからです。

話が少し硬くなってしまいました。楽しくいきましょう(反省)。

■はじまりの語り(ダイアローグ古事記)

ここから先の解説は、稗田阿礼と一番の読み手であったであろう当時の皇子との対話を想定したものとします。いきなり、くだけた調子になります。すみません。

『古事記』の冒頭部分は、書き下しも現代語訳も定説がありません。

私は(も)ベストな解説を心がけていますが、諸説比べて妥当性を比較してみるのも『古事記』の味わい方のひとつかと思います。

古代文学系の学会で認められている主な説については、都度文中でご紹介していきます。私は自説に自信を持っていますが、既存の諸説との比較で自説を位置づけて解説していきますので、自説の押し売りはしません。ご安心下さい。

対話をはじめる前に、『古事記』原文の書き出し部分をおさらいしておきます。書き下しと現代語訳は私訳です。書き下しがなぜこのようになったのかについては、前回「通読②」に解説があります。現代語訳をなぜこうしたかの理由は、対話を読むと分かるようになっています。

[古事記原文 冒頭]

①天地初發之時、於高天原成神名、天之御中主神。

[古事記原文 冒頭 書き下し文]

①天地初めてあらはしし時、高天原に成りませる神の名は、天之御中主神(アメノミナカヌシの神)。

[古事記原文 冒頭 現代語訳]

世界の始原。天と地とがあった。

天は、天として自らを意識し、地は、地として自らを意識し、世界は世界となった。

時が、動き出した。

広大な天に、高天原という場所があった。そこに、最初の神が誕生した。

名を、天之御中主神(アメノミナカヌシの神)と言った。

稗田阿礼(以下阿礼)

私は文字が読めません。ですが、文字というものは、それを読むことができる者には、等しく書かれた内容が伝わってしまう恐ろしいものであることを知っています。

また、文字は、それが書かれたものが、燃えたりして無くなってしまわない限りは、永遠の命を持つものだとも聞いております。

元明天皇様は、それゆえ、天皇家以外に伏せるべきことが、うっかり書かれてしまわぬよう、細心の注意を払い、秘さずともよいところのみオオノ様(太安万侶のこと)へ語り謡へと私に命じられました。

皇子 そうなんだ。

阿礼 はい。なので、イザナギとイザナミが国生みされるまでのところは、知らぬ者が読んでも分からぬようにしております。そして、そこがわからなければ、そこから先の意味も全てはわかりません。

皇子 ふーん。

阿礼 私も天武天皇様に28歳のときに正しい古事を覚えるよう命を受けてから来年で30年、もう若くはない年でございます。こうして生きているうちに、皇子様に、『古事記』に書かれていることの意味を、余すところなく伝えておくよう、元明天皇様に仰せつかり、本日、ここに参じました。

皇子 わかった。

阿礼 これから先、わからないところがありましたら、何でもお聞き下さい。全てご理解なされましたら、書き物の『古事記』をお読みになるときに、私から聞いたことをすべて思い出して下さい。それが、やがて天皇になられる皇子様のお勤めであり、天武天皇様と元明天皇様との願いでございます。

それでは、はじめさせていただきます。

★『古事記』マニアック注釈2(マニア向け、読み飛ばし可能です♪)★

『古事記』は、その序文によれば、天武天皇(第40代天皇)が諸家に伝わる記録(帝紀と旧辞)に誤りが多いのを危惧して選録を決意し、よく調べて誤りを正し、稗田阿礼に正しいとされる帝紀と旧辞とを誦み習わせたのが始まりです。

しかしながら選録は天武天皇の存命中には完成せず、元明天皇(第43代天皇)が太安万侶に、稗田阿礼の誦む正しい旧辞を選録して献上せよと命じて『古事記』が完成します。

『古事記』は天武天皇の御代にほとんど出来上がっており、それを稗田阿礼が暗記し、太安万侶は文字化を担当しただけという指摘があります(青木和夫『古事記撰進の事情』)。「序」と本文とに不整合があることを考えると、この指摘の妥当性は高いと思われます。

また、元明天皇は、来たるべき未来の天皇のための教育用に『古事記』の完成を急がせたという研究もあります(これも、青木和夫『古事記撰進の事情』)。

私は、更に、稗田阿礼の年齢問題もあったと思っています。当時57歳の稗田阿礼が、12歳の皇子に、『古事記』の意味を語ったという本稿の設定は、(当時の寿命の長さから考えて)稗田阿礼の死期を危惧して急がせたというのは、十分ありえたことなのではないかと思っています。

■世界のはじまりは気づき

阿礼 天地はじめてあらはしし時、つまりは、世界のはじめの時に、天と地とがありました。

そして、高天原に成りませる神の名は、天之御中主神(アメノミナカヌシの神)。天に高天原というところがあり、そこにはじめての神さまが誕生されました。その神さまの名前を、天之御中主神(アメノミナカヌシの神)と言いました。

皇子 おや? さっそく質問するけど、世界のはじめには混沌があって、それが天と地にわかれたんだよね? オオノや他の者もそう言っている。「天地開闢」というんでしょう。なぜ天と地ができる前を言わないの?

阿礼 「天地開闢」は、諸外国への建前でございます。『淮南子』や『三五暦紀』など漢籍には、そのように書かれているそうですが、それは陰陽思想でありまして、日本古来の言い伝えにはありません。世界の最初に天も地もあったのでございます。

皇子 それはおかしいよ。天と地が生まれる時が本当の世界のはじまりなんじゃないの?

阿礼 世界のはじまりは、天と地の気づきであり、それによってはじめて天と地とは天と地になり、時が動き出したのです。時がはじまった時がはじまりであり、時が動きはじめていなければ、天と地とがあろうと無かろうと世界は始まっていないのです。

皇子 時のはじまりが世界のはじまりなのか。だから、『古事記』の書き出しは、「天地初発の時」なんだね。世界は「時」から始まるんだ。その時がどんな時かっていうと「天地初発の時」なんだ。

阿礼 さようでございます。

皇子 でもさあ、時が動きはじめた時が、世界のはじまりというのはわかったけど、時が動き出すのと気づきとどう関係があるの?

阿礼 このあいだ、石でキジを撃ち落とされたことを覚えていらっしゃいますか?

皇子 なんだい唐突に。もちろん、覚えているけど。

阿礼 あれは本当に見事でございました。皇子の一投一撃のもとにキジが落ちて参りました。

皇子 うん。

阿礼 その時、皇子が投げた石は狩りの道具でしたが、石の飛礫(つぶて)で鳥を落とそうと思って手に取られる前は、その石はただの石で狩りの道具ではなかったでしょう。

皇子 それはそう。鳥を落とすのにちょうどいい石を見つけたから、それで撃った。

阿礼 つまり、皇子はちょうどいい石に気づいて、その気づきによって石は狩りの道具になったのです。

世界のはじめには、天と地の他には何も存在していません。誰かが気づいて、天と地にしたわけではありません。ということは、天と地が、自分で天と地にふさわしいと気づいたことによって、天と地は、天と地になったのです。

中国の神話が言うように、何か別の混沌としたものがあって、それが天地に変化していったのではありません。世界のはじまりに、存在としての天地はあったけれども、それは天地ではなかった。それがどういうことかは、石のたとえが示すとおりです。

それが世界のはじめの時なのですから、気づきの前に、時は動いておりません。はじまりの前に時間は無いからです。つまり、世界のはじまりは、天と地の気づきであり、その気づきにより何ものでもなかったものが天と地になり、気づきと同時に、時が動き出したというのが、『古事記』が伝える古より天皇家に伝わる世界のはじまりの話なのです。天地初発は天地開闢とは違うのです。

皇子 なんだか、分かったような、分からないような。難しい話だね。

要は、意思を持たねば、時は動かぬということだろう。覚えておくよ。

阿礼 んー。まあ、今はその解釈でよいでしょう。私が遣わされたのは皇子が天皇になられるための思考の準備のためですから、多少難しいのは仕方ありません。けれども、難しく思えるのは最初のところだけです。それに、上宮厩戸豊聡耳太子(=聖徳太子)様が打ち込まれていたような仏典解釈に比べれば、よほどわかりやすいはずです。そのうちに慣れてわかってくることもあるでしょう。

皇子 うん、そうだね。そうなることに期待するよ。

そもそも「初発」という語は、漢籍にはなく、つまり、当時の普通の中国語(漢文)ではありません。

「初発」は、漢訳仏典にのみ典拠が求められることばです。漢訳仏典では、「初発心」のように心の気づきに対し「初発」が使われます。

『古事記』が書かれたときに日本にあった漢訳仏典に『法華経』(聖徳太子が注釈本『法華義疏』を615年に完成させたと伝わっています)があり、「令初発道心」(初めて道心をあらはしむ=自分が歩むべき道を進む心を起こさせる)という表現があります(『妙法蓮華経』従地涌出品 第十五)。

「天地初発」を天地の気づきとする解釈は上記に基づく私のオリジナルの説です(他にも同様の解釈を取っている先行研究がありましたら教えていtだけたら幸いです)。『古事記』は、「天地初発」において、漢文(中国語)に翻訳できない日本独自の思想を表現するために、漢訳仏典に用語を求め、その用語に新たな意味づけをしたものではないかと私は考えています。

(アメノミナカヌシの神の話につづく)

★『古事記』マニアック付録(マニア向け、読み飛ばし可能です♪)★

■(おまけ)日本にもあった神学的思考

日本でも、鎌倉時代の親鸞(浄土真宗の開祖)が神学的思考(日本では仏教には神学的思考という言葉は使いませんが便宜的に)に生きていたことは、『歎異抄』からうかがい知ることができます。『正法眼蔵』の道元もそうでしょう。時代をさかのぼって空海も含めるべきかもしれません。

ただ、残念ながら、日本の仏教は江戸時代に葬式仏教化し、神学的思考は欧米経由のルートしか無くなってしまいました。また、親鸞や道元など神学的思考に生きた人物があまりに宗教的巨人であったためか、あるいは神学的思考は布教の対象とはならなかったために、日本由来の神学的思考は一般には広まりませんでした。

話をもとに戻せば、『古事記』の読解の主流は国文学です。ある時とある国文学会の研究会で、私がある読みの可能性について発言したところ、「国文学では誰が読んでもそうとしか読むことができないような読み方のみを読み方として採択するので、議論の余地があるものは発表に組み込まないように」とある大学教授の先生に指摘されて、びっくりしたことがあります。私は社会科学畑なので、誰にとっても同じ解釈となるものは定義として共有し、人によって解釈が異なりそうなものを議論することがあたりまえだと思っていたからです。

もちろん読みが勝手な主張なら論外ですが、論理的な根拠に基づいた新たな読みの可能性であれば議論の対象になると思っていたので、見えないパンチを食らったような思いがしました。その先生からは非常に丁寧に、「Aという文献にBとあったのでBと読む以外の考え方、AにはBとあり、BにはCとあるから、AはCと解釈できるのではないかという考え方をお持ちの人もいるのは知っていますが、それは古代文学では普通しません。古代に論理があったと証明できないからです。」と説明されました。古代文献に論理を持ち込むことがタブー視されていたとは。この驚きは今も持続しています。

国文学の対象はテキストですが、神学の対象はただのテキストではなく、「聖典」(経典)です。聖典は、無限に教えを引き出せるものとして読まれる必然性があります。ただし、無限と言っても原典から紡ぎ出されないものは厳密に排除されなければなりません。神学は、最小公倍数を求める学問と言えるかもしれません。

本noteは、試みとしては、神学的な読みを指向したものと言えるだろうと(勝手に)思っております。

『古事記』を聖典として読むためには、論理的に詰めた解釈が重要になります。散文を、論理的に詰めて解釈せずに「文学」として鑑賞することは可能ですが、「聖典」は鑑賞する対象ではないからです。当時の時代性で言えば、道教や仏教も論理的な体系として日本に受容されています。

『古事記』を論理的に詰めて読むことを避けてしまえば、『古事記』に聖性を追求することは難しくなります。一般的には、聖性は論理と対立すると思われがちですが、聖性は迷信や盲信からの飛翔(離脱・離陸)ですから、その飛翔のために、論理的解釈が不可欠なのです(論理は恩寵)。

(つづく)

読んで何かしら気に入ったらスキをポチッとしてもらえると嬉しいです。↓

May the force be with you!

ver.1.1 minor updated at 2020/9/29 (一部読みにくかった日本語をあらためました)

ver.1.11 minor updated at 2020/11/1(冒頭に<上>へのリンクを付し、「三大考」の説明を追加しました)

ver.1.2 minor updated at 2021/3/31(目次を追加)

ver.1.21 minor updated at 2021/7/24(末尾の注釈の表を修正)

ver.1.22 minor updated at 2021/7/31(項番を②→③に採番し直し)

ver.1.3 minor updated at 2021/8/4(一部読みにくかった日本語をあらためました)

ver.1.4 minor updated at 2021/8/5(「■『古事記』は、世界のはじまりを記述しているか」を読みやすく修正しました)

ver.1.41 minor updated at 2021/9/29(同上。若干の修正)

ver.1.42 minor updated at 2021/11/3(同上。若干の修正)

ver.1.5 minor updated at 2021/12/17(ルビ機能適用及び「■はじまりの語り」の段落整理、併せて一部日本語として不自然なところを修正しました)

ver.1.6 minor updated at 2022/6/25(おまけに少々加筆しました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?