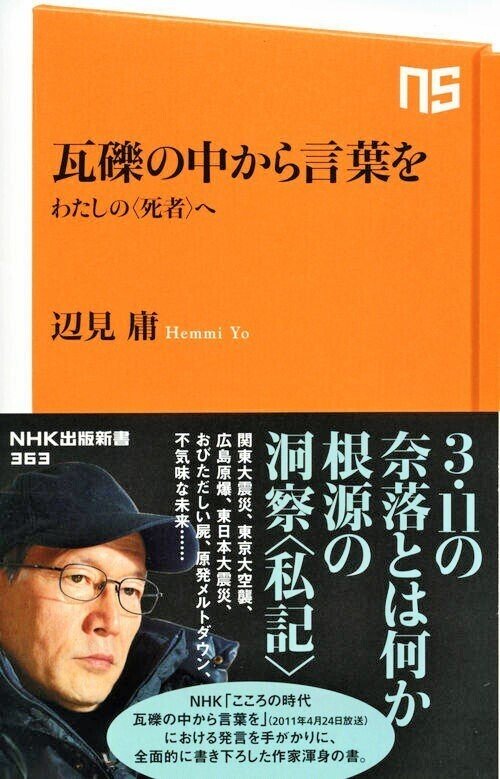

辺見庸 「瓦礫の中から言葉を」

辺見庸といえば芥川賞の「自動起床装置」と講談社ノンフィクション賞の「もの食う人びと」の二冊しか読んだことがなかった頃だが、東日本大震災から1年後の四月、Eテレ「こころの時代」を見て、その時の番組タイトルである「瓦礫の中から言葉を」と同名の著書を見つけたので購入した。

ベッドにもぐり込み、一気に読了した。

Eテレの内容は東日本大震災から半月後のインタビューであり、本書はその語りをほぼ踏襲したものになっている。

折しもEテレでは再放送があり、録画して再度観た。

石巻出身の著者ならではの思いが、慎重に言葉を捜しながらの語り口に表れていた。

復興五輪などとおためごかしの商業茶番劇を創作した人々や東電は、しっかり反省するがよい。

そしていま一度、あの震災の本質に向き合って貰いたい。

本書よりも、元になったインタヴューに惹かれたので、当時録画したものを文章に起こす。(すべてではない)

言葉は口から発せられた瞬間に消える運命にあるが、訥々と語る著者の言葉には、活字以上の説得力と、琴線に触れる慟哭の哀しい余韻がある。

あの光景とは、尺度を変えて考えてみれば、宇宙的な規模で考えてみるとしたら、例えに語弊があるかも知れないけれども、恐れずに言うとすれば、宇宙の一瞬のくしゃみのようなことかも知れない。

かつて地震というものは、最大級でもこの程度しかなかった。したがってそれ以上は想定しないで済むというのは、データ主義から来た、私は不遜な行為ではないかと思うんです。

それは著しく反省しなければいけない。

大自然はそんなものではない。

宇宙の一瞬のくしゃみが人間社会、人類社会の破滅に繋がるんだということを我々は考えなければいけない。

そうしたら核というものを用いる発電というものが、本当に根源的に安全かどうか、それは宇宙の摂理というものに照らせばどうなのかということを、もっと謙虚に考える切っ掛けになるんではないかというふうに私は思います。

私たちの命というものが何て短いんだろう、何て予定されていないのだろうということに打ちのめされたわけです。

そしてその小さな命っていうものが、かくも短い命というものが、簡単に物化されていくことと、そして宇宙の悠久の命というものが実は重なり合っている。

短い人間の命というものと、宇宙の悠久の歴史というものが、命というものが交差し重なり合い、肌と肌を合わせていること。

その恐怖と恍惚を、法悦のようなものと畏怖の念を、両方、今度私は自覚したわけです。

もうひとつ、見たこともない荒ぶる風景というのか、見て私が思いついたのは、アドルノ(テオドール・アドルノ)が言った言葉なんです。

アウシュビッツ以降に詩を書くことは野蛮であると、ユダヤ人たちは信じがたいほどの殺戮という苦難に遭いながら、アドルノが語ったのは、詩を書くことは野蛮である、これはどういう意味なのかっていうことを毎回わたくしはこのアドルノの「文化批評と社会」っていう本を読んでおりましたけれども、ぼくは分かっていなかったと思うんです。

いま考えているわけです。

3.11の途方もない風景を見ながら、思ってるわけです。

我々のコミュニティやソサエティ、社会やあるいは共同体ってものが持っている文化でしょうか、言語も含む文化ってものをアウシュビッツを前提にしないで、それによってその苦難というものを、その残虐というものを、その殺戮というものを通さないで見た場合、それを平気で、例えば美しい詩を書くことが出来るのか。

世界がここまで来てしまったのに、なおかつ美しい詩を書くのか、ただ美しい詩を書くのか。

あるいはかつてわが国でもそうであったように、社会とも世界とも、世界のいかなる悲劇とも一切関係のない、真綿でくるまれたような幸せを主とするのか。

つまり私たちの文化、この一大悲劇を表す文化っていうのは、3.11以前にあった文化と、これからも同じであっていいのであろうかっていうふうな設問なんです。

それはアウシュビッツ以降、詩を書くことは野蛮であるという警句に、どこかで導かれている気が、私はするわけです。

1947年に発表されたカミユの「ペスト」は、伝染病に侵され、封鎖隔離された町の中で、行き場を失った市民や、主人公の医師ベルナール・リウーがペストと格闘する模様が描かれている小説だ。

リウーはやがて気づく。

カミユが考えた「ペスト」の世界、オランという町の出来事は、こういう場面に立ち至った時に考えるたたき台にはなるであろうと、私は思うんです。

ペストで何百人が死んでいく中で、主人公の医者のベルナール・リウー、彼はこの破綻に瀕した状態の中で、どうあるべきかということを問うた時に、呆れるほど単純なことを言うわけです。

ベルナール・リウーは、こう言ったわけです。

「人は人に対して誠実であること」

これが大事なんだと。

このあらゆるレトリック、あらゆる修辞というものを削ぎ落とした「誠実」という一語を、私は若い時にちょっと馬鹿にしていました。

私の胸には届いていなかった。

けれども、いまやっと分かったような気がするわけです。

リウーの言っていることはこうなんです。

人は人にひたすら誠実であることのかけがえのなさというのは、混乱の極みであるが故に、それに乗じるのではなくて、他者に対していつもより優しく、それから誠実であること。

愛とか、あるいは誠実という、今までそれなりの安定の中で、安寧の中で、ある種の悠々として我々は演じることが出来たことが、果して可能なのか。

家もない、食糧もない、ただ震えるだけの被災者の群。

そして貧しい人たちと弱い人たちに、いま私たちが持っている自らのものを分け与えて、共に生きることが出来るのか。

それぞれの職業にある人、あるいは職業にない人もまた、それぞれの位置でやるべき事柄を、やるべき仕事を、誠実に追求できるのか。

私たちが負わなければいけないもの、私たち担わなければいけないもの、それは人の苦しみなんです、個人の苦しみなんです。

私たちが問われているのは、国でもなければ民族でもない、いま真価が問われているのは、明らかに、疑いもなく、個人なんです、個なんです。

かつての大震災(関東大震災)の時も、以降もそうでした。

そして戦争が立ち上がって来る以前もそうでした。

国難という言葉は必ず登場する。

国家存亡の時、大和魂、日本人としての精神、日本人としての団結。

なぜ他民族は、あってはいけないのか。

たくさんの外国人も亡くなっている、ではないかっていうふうに私は思うんです。

カミユは結局、人間は災いを制止し得ないであろう、人は一度起きた悲劇を忘れるであろう、ペストはまたどこかで起き上がって来るであろう、というふうなことを示唆して「ペスト」という小説を閉じていくわけですけども、私はそういう予感を思いつつも、でも救いは例外的な個人にあるというふうに思う。

常に個人は例外的にありますけども、例外的な個人が悪魔しか見ていない破局の中で、誠実ということを実践していく。

この壊された町、壊された大地、そしてあれだけ荒れ狂った海は、また時が来ればカミユの「ペスト」でも同じように、平かになる。

無かったことのように海は青くなり、海は凪ぎ、大地は静まり、草が生えて来る。

新しい命がたくさん出て来る。

それでも私は痛み続けなければいけない、と思っているわけです。

そして何よりも私は私に課さなければいけないのは、もっともっと考えなければいけない、そして考えたことを少しずつ言葉にしていかなければいけないと思っています。

放射線がかなり高いレベルであるところにとどまって、患者を看ている医者、怒鳴ってもそこを動かないでやるっていう医者、あれだよ、あれはベルナール・リウーだよ。

あれが誠実さっていうもんだよ、あれが救いなんだよ。

原発の放射能の前にさ、置いて行かれた老人ホームの人たちがそれで死んでた。

これだけの数字が出て来ると、そのような本当に哀切極まる死っていうものが軽く考えられてしまう。

で、八十、九十の人だからもういいだろうということ、そうではないんだよ。

俺は思うんだよ、これから生まれて来る子たち、これから自分の母親を含め、ホスピスなんかでも死ななきゃいかんと思ってるわけね、死ななきゃいかんと。

そういう人たちこそ、励ました方がいいんだよ、そういう人たちは生きるべきなんだよ、助けてあげなきゃいけないんだよ。

若いから、この人は有能だから、この人は社会の役に立つから、だから生きてもらうっていうことであっては、絶対違う。

この人は社会に何の役にも立たない、放っといたって死ぬんだから、そういう人は生きてもらったほうがいいんだよ。

少なくともそういう精神を我々は持たなければ、もう人ではないよ、人の可能性はない。

私たちは何を失ったのか、何を失っていないのかって思う時に、人命と物を失った。

けれどもその私たちが人間の生というもの、六十年七十年八十年というふうに区切って来た、疑いもしなかった人間の生というものが、ある日突然に、ふいに、ゆくりなく部位になってしまう。

部位、手は手、足は足、そいういふうにバラバラになって、ひとつは別の港に流れて行き、ひとつは津波で別の浜辺に打ち上げられる。

そのようなことがあるんだ。

この破壊、限りない破壊を表現する言葉を、私たちは失うもなにも、最初から持っていなかった、用意していなかったのではないかというふうに、私はハッと思い至るわけです。

いま流されているニュースの言葉、あそこに事態の本質に迫る、本質に近づこうとする言葉はあるでしょうか。

いま表現されている新聞の言葉の中に、この巨大な悲劇の深みに入って行こうとする言葉があるだろうか。

物化された人間、つまり人が一体としての身体の形をとどめ置かないものが多数あったわけだけども、部位としての人間しかなかったわけだけども、それを無いことのように映してしまう。

それが、私は人を救っているようで、どうなんだろうと思うんです。

それはひょっとしたら違うんではないか、というふうにも思うんです。

人はある日突然、まったくゆくりなく物化してしまうという哲理をメディアは無視する。

それは、ぼくは逆に畏れ多いことではないと、死者に対する敬意が逆にないのではないかとさえ思うんです。

私も四半世紀以上メディアの世界にいたから、よく知ってます。

オリンピック、戦争、メディアにいる人間は個が個たり得なくなる。

誰も異を唱えなくなる。

まるで一緒に戦っているような顔つきをする。

3月11日を境に、少なくとも数日間、一週間、十日、テレビからコマーシャルが消えた。

政府広告のようなもの、人に優しくしようみたいなキャッチフレーズが気が狂わんばかりに、何度も何度も何度も何度も流されていた。

今度は優しさを押し売りして来る。

あれは裏返して言えば3.11以前の、予感のない世界、表現世界と変わるところがない。

みんなでとにかく、人を出し抜いても金儲けしようじゃないかと言って来たじゃないかっていうふうにぼくは思う。

そのことに、あなた方の表現世界へ奉仕して来たじゃないかと、ぼくは言いたい。

投資に乗り遅れるな、ハイリスク・ハイリターンだと言って来たじゃないか、そのための映像をあなた方は作ったじゃないか、そのための言葉を、詩人たちも無警戒に作って来たではないか、誰がそれに異を唱えたかというふうにぼくは言いたい。

人は買い占めに走る、それを今頃になって醜いという。

でもその姿はすでにあった、3.11のはるか以前からあった。

そのような世界に我々はずっと本当は生きて来た。

だから言ってるわけです。

そこには、持つべき予感というものを、むしろ排除するものがあった。

破壊に至った時に、それを予感しなかった責任は誰が問われなければいけないか。

それは私であり、文を紡ぐ者たち、自称であれ他称であれ、あるいは大家であれ名もない者であれ、詩人たち、作家たちや、全員がその責めを負わなければいけない、というふうに私は思っている。

私たちはもっと予感すべきであった、書くべきであった。

ぼくはいま、もちろん怒っているけれども、怒ることは無意味だと思っているけれども、書こうと思う。

ぼくの誠実さはそれでもって証すしか出来ない。

つたないけれども、これだけの出来事、あるいはそれ以降の出来事に、ぼくの筆力、ぼくの表現は追い付かないだろう。

到底追い付かないことは分かっている。

けれども心に灯る、それが亡くなった人たち、悼んでる人たちに対して、ぼくが出来るおそらく唯一のことではないかっていうふうに、ぼくは思う。

我々はもともと有るか無きかに言葉を持っていたけれども、それでもこの瓦礫の山、焼けただれた汚水に沈んだ放射能の水溜りに、浸けられた瓦礫の中に、我々が浪費した言葉たちの欠片が落ちている。

それをひとつひとつ拾い集めて水で洗って、もう一度ていねいに抱きしめるようにていねいにその言葉たちを組み立てていく。

それは可能ではないかっていうふうに私はいま思っているし、そう思いたいと思うし、焼けただれて撓んで水浸しになった言葉をひとつひとつ屈んで拾い集めて、それを大事に組み立てていって、何か新しい言葉、それは取りも直さず人に対する関心であります。

言葉というものは単なる道具ではない、言葉っていうものは人に対する関心の表れだと思う。

自分が、自分たちが、あるいは失われた命が世界のどういう位置にいるのかっていうことを分からせてくれる言葉を発することが出来れば、もっと人の魂、いま生きている魂、そしてこの宙に浮かぶ亡くなった人たちの霊が、もっと休まるのではないかってふうに思います。

それを持ち合わせていない。

こんなにも不安で、切なくて、苦しくて、悲しくて、そして虚しいんだ、空漠としてるんだっていうふうに私は思う。

その中には、もう戻りはしないであろう日常を、何日かすれば何ケ月かすれば何年かすれば戻るに違いないという暗黙の了解のようなものがある。

しかし私はそうは思わない。

私がまったく個人の、一個人の物書きの予感というものを、ここで誤解を恐れずに言えば、そのような日常は戻りはしない。

私は不安を煽るために言っているわけではないのです。

そのような規模ではなかった。

もしかつての日常が、かつてと同じように戻って、また文章家たちが商品を売るために文をひさぐ、魂を売る、万物を商品化していく、そのような日常がまた舞い戻るとしたら、私は舞い戻らないと思うけれども、舞い戻ることにはほとんど意味がないとさえ思う。

絶望ということを、私は何度も考えました。

こう思うんです。

絶望というのは、人というもののひとつの能力である、能力のひとつであるというふうに思うんです。

絶望できるということであります。

そしていまある絶望をもっと深めていくというのも能力であり、それが弁証法的に言えば小難しくなりますけれども、新しい可能性への糸口になっていくのではないかっていうふうに思っているわけです。

私は絶望を浅い次元で、あるいは悲嘆というものを浅いままに終わらせて、自分のエネルギーを燃え尽くしてしまうのは、違うかなあというふうにいま思っているんです。

何とかそこを一歩踏み出して深めていく、悲しみをもっと深めていく、絶望をもう一段深めていく。

自分の魂、自分の悲しみの質に合った言葉を、言語を探して、それをひとっ連なりの表現にしていく。

それが絶望から這い上がる糸口になるのではないかというふうに、私は思っているんです。

ですから絶望と悲嘆は留め置かない、それをそれとして留め置くのではなくて、逆にむしろ深めつつ言語化していくっていう作業が、私は若くても必要だと思う。

我々はそれでも生き残ったわけです。

あるいは、こうも言えるかも知れない。

生き残ってしまったと。

あの震災の破局のただ中に居る人は、私の友人もそうだし、彼らからそう聞きもしましたけれども、生きていることは偶然なんであって、あの光景にあっては死することが当然なんだと。

生きていることがたまたまなんであって、死ぬることが普遍なんだというふうな3.11以前とのまったく違うパラドキシカルなことを言う人もいた。

でも私はこう、ひっくり返ったような言い方、表現は、一面どころか反面の真理を当たっているというふうに思うんです。

我々はそれを、少なくとも我々の思想の中に含み持ってもいいんではないかっていうふうに思うんです。

やはり私はいつどうやってどこに向かって歩き出せばいいかっていうふうな設問をする時に、こう思うんです。

言葉は必要であるというふうに思うんです。

私たちを見捨てた言葉を、我々がもう一度回復するっていうことが必要である。

それはどういうことかというと、廃墟にされた外部、外ですね、外の世界、これは廃墟であります。

外部に対する内部をこしらえなければならない、新しい内部を自分の手で堀り進まなければいけない。

私の言葉でいえばこうです。

著しく壊され、破壊され、暴力の限りを振るわれた我々の外部に対して、私たちは新しい内部を穴ぐり、それを掘らなければいけない。

何を言っているのかっていうふうに言われそうですけども、分かって下さる方もいると思う。

それは、我々は廃墟に佇んで立ち尽くして、あるいはよろよろと歩き出しながら、新しい内面をこしらえる必要がある。

徒労のような作業かも知れないけれども、それは意味のないことではない。

新しい内面を、新しい内部を我々はこしらえる。

それは決していたずらに虚しい物理的な復興だけではない。

あるいはどこか虚しい集団的な鼓舞を語るのではない。

日本人の精神というふうな言葉だけを振り回すのではない。

もっと「わたくし」として「わたくし」という個的な実存、そこに見合う腑に落ちる内面というものを自分でこしらえる。

ということは、私の言葉、私はあまり言わないわけですけれども、それが希望ではないかっていうふうに、ぼくは思っているわけです。

かれやかのじょだけのことばを

百年かけて

海とその影から掬え

辺見庸詩集「眼の海」より「死者のことばをあてがえ」(部分抜粋)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?