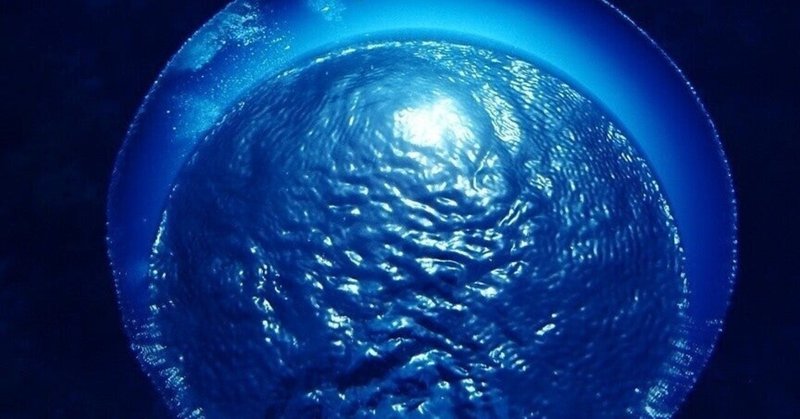

光と泡のプリズム

この世の終わりのような静けさ漂う真昼の海に私は立っている。ふと、靴も気にすることなくその水の中に足を踏み入れ、月引によって作り出される無数の波に足を取られ、今まで生きてきた多くのことを思い出させる。

自分は何をしているのだろうか。ふとそんなことを思い直し、遠い地平線と海の混じっているところを見て思うのだ。

静かな海だった。だからこそ、心の深淵を歩くことができる。私が生きてきた多くのモノローグが映像となって頭の中に雪崩れてこんでくる。

嬉しかったことよりも、悲しかったことのほうが多い気がする。無数にある記憶の中で、嬉しかったこと、楽しかったことのほうが遥かに多いはずなのに、私はどうしてこんなことを思ってしまうのか。

しっかりと明暗が分かれた人生のように思える。幼馴染の彼は私とは真逆の道を進み、明るく楽しそうな人生を送っていた。その美しく神々しい彼を見て、私は自らの死を決意した気がする。

久しぶりにあった彼は結婚していた。

私は彼のことが好きだったような気がする。今では確証すら存在しない空虚な気持ちの中で、私はただ静かな海へと降りていく。体の半分も海に沈めば、重圧に引きずり込まれて体が激しく痙攣を始める。感じたことのない寒さが皮膚をつんざいて、けれどそれ以上に心は冷たくて、静かに私のことを外側から見ている。

そしてやがて、早くその身を完全に海に沈めろと手を叩き出す。

全てどうでもいいと何度思っても、私はその声に耳を傾けることはなくて、不安定に浮遊して攫われていく体を保っていた。

こんなふうに揺蕩っている現実が私の中での現実だった。

最初に違和感を抱いたのは、親から買い与えられる無数の玩具だった。私が欲しいものは、尽く両親から与えられることはなく、周りの友達ですらそれに対して少しの疑問符を浮かべることはなかった。

やがて、周りの友達は私をおいて成長していってしまう。いや、私は今までと同じように接しようとしただけであり、そうすると彼ら、彼女らは私に対して嘲りと訝しげな視線を浴びせてやがて私はたった一人だった。

両親こそ隣りにいてくれたが、私のことを本質的に認めてくれているとは到底思えない。両親は「お前が悪い」と私のことを罵り、できるだけ人から愛されるような人格づくりの徹底と、とにかく同調することを強制した。

その時点で、私は私でいることを捨て去り、できる限り両親の言葉に従って、気を使い、嫌われることのないように必死に振る舞った。そこに注がれる労力は尋常ではなく、私は人と付き合うだけで苦しみと疲労にまみれ、すっかり生きる希望を失ってしまっていた。

気がつけば、この心身の疲労が戻ることはなく、いずれ動けなくなることは簡単に想像がついた。そして、自分が潰れてしまった後の両親の反応まで丁寧に予想することができて、同しようもない絶望に苛まれた。

そこで辿り着いたのが、この最果ての海である。

万物すべてがここから流れ着き、最終的にこの先へと消えていってしまう。私達人間が、どれほどちっぽけな存在であるかを十二分に語るようで、この海原の水面が生と死の境界線のように私の中に流れ込んできた。

あらゆる感情を飲み込んで、私は沈んでいく。深い深い海の底。大量の泡の中で私自身の肉体も水とともに消えていってしまうような不思議な感覚でありながら、けれど私は明確に水圧を覚え、意識は未だ生とともにあった。

気がつけば、私は体中多くの部分が動かなくなっていた。これがどうしてなのかわからないが、徐々に海水とともに意識が溶けていき、最終的に水圧すらも感じなくなっていた。

あれほど重苦しかった空気が一瞬にして途絶える感覚を抱き、私はふと水中で目を開く。

するとそこには、偉大なる海の世界が煌々と照らされて見えてくる。万物の生と死の輪廻がここで繰り返され、無数の生命体が眼球を動かすように私のことを一瞥している。これから私を喰らい尽くすという禍々しさと同時に、人間という狭い世界から解き放たれ、永劫の生と死の螺旋に招き入れるかのような気持ちを私に与えてくる。

最初は恐怖していた私の肉体はすでに朽ちていって、海流に飲まれ、どこかの海溝に立たさえるかのような感覚になる。

私はそこで、どうしてこんなにも太陽の明かりが届かないのだろうと漸く疑問にかられる。浅瀬だったというのに、この海は明らかに水深数百メートルの光の薄さである。

その時点で、私は生命としての死を理解させられる。一体どこから私は死んでしまったのか、疑問符を浮かべるが、目の前に降り立った静かなる光と泡のプリズムに私は口を開けてしまう。

薄っすらと深淵に降り注いでくる太陽の光は、海面から絶え絶えの光をほんの僅か与え、海壁から絶えず噴出している様々な物質と相まって妖しげな光の乱立にこんな光景を一度でも生きているうちに見たかったと後悔させられる。

この世界は、多くの現象で構成されている。いつかラプラスの悪魔は語った、全知を見据えた世界の中にもこんな美しい世界が存在しているのだろうか。

否、私が見ているこれは、現実ではない。もう私は死んでしまったのだ。現実のそれであるはずがない。数多の世界に私は非現実を見てしまっているだけで、このプリズムに心を寄せる事自体が死を率直に表している。

それなのに、どうして私は生きたいと願ってしまうのだろうか。

苦しみ、憎しみ、怒りばかりで作られたあの世界で、私はいつかこんな美しく残酷な光景を見てみたいと思ったのかもしれない。滔々と流れ続ける悠遠の水底に、私はすっかり命を魅せられていて、偏屈としたプリズムの閃光によって目がくらむまで、呆然とした頭の中は願望と切望の羅列に支配されていた。

気がつくと、私は自分が立っていた場所にずぶ濡れで眠っていた。

低体温症で体は震えていたが、周囲には人だかりができていて、救急車の声がすぐそこにあった。

私はどうしたのだろうか。死んだのではなかったのか? あの光景はなんだったのだ。大量の光と泡のプリズム、深淵のはるかそこに沈み込んだ悠久の世界は、なんだったのだ?

それを尋ねる頃には、私は再びこの現実に立っていた。

けれど、どういうわけか過去の私とは違う、全く違う視界を持って世界のことを見ているような気がした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?