ロシアのビジネスモデルの崩壊はいつか

ビジネスモデルという概念は、従来、その名の通り収益事業(ビジネス)に対するものとして使われてきました。しかし、収益事業ではないNPOにも適用されたり、さらには都市や国家にも、比喩的に「ビジネスモデル」が語られたりするようになりました。たとえば「電子国家」などと呼ばれているエストニアは、デジタル化施策を進めることによって起業家を引きつける「ビジネスモデル」をもっているなどと言われたりします。国家の存立にも、企業と同様の構造=ビジネスモデルが欠かせないのです。

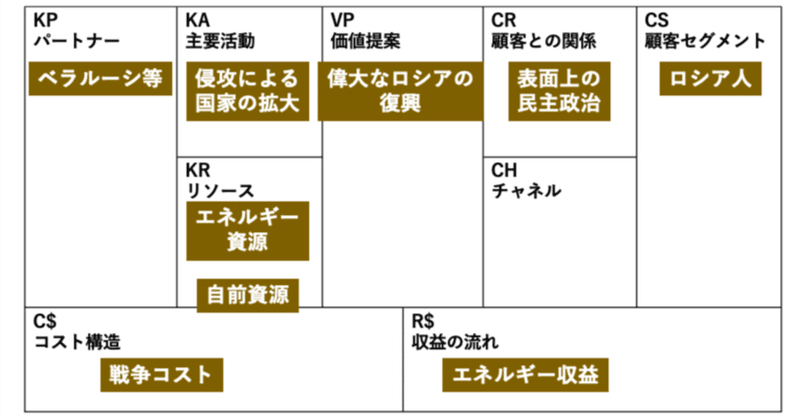

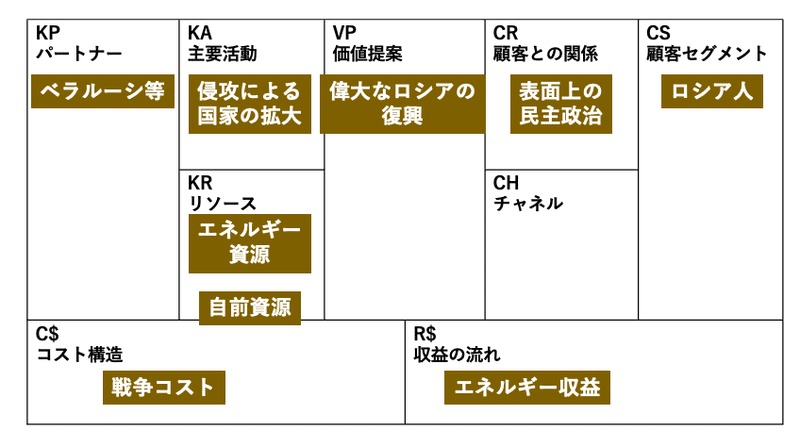

ウクライナへ侵攻したロシアもまた、ビジネスモデルをもっています。豊かなエネルギー資源をもとにした収益が支え、その収益で戦争を遂行しているロシア。厳しい経済制裁にもかかわらず、まだ撤退に追い込まれる状況には至っていません。ウクライナの抵抗によりロシアの大勝利というシナリオは確かになくなったものの、その「ビジネスモデル」はその効力をまだ失っていないのです。

ロシアの「ビジネスモデル」を見ていると、エネルギー資源、食料などの自前資源をもつ国の強さを感じます。日々、ロシア軍の苦戦が報じられているものの、それが決定打とならないのは、国としての「ビジネスモデル」が持続しているからです。これがもし日本のように自前資源の乏しい国であれば、経済制裁によって一気に終戦に持ち込めたはずです。

逆に言えば、こうした他国に依存しない国ほど恐ろしいものはないということが言えるでしょう。今回のウクライナ侵攻は、ロシアが(表面上は民主主義を取り繕った)独裁政治であることのリスクであると同時に、他国への依存なしに運営できる国家のリスクということが言えるのだと思います。

このロシアのビジネスモデルが崩壊するポイントがあるとすれば、戦争のコストの増大です。これは戦争することの金銭コストだけでなく、兵士の動員等の国民の心身両面のコストを含んでいます。このコストが増大するとき、ロシアのビジネスモデルは傾き、プーチンの失脚ということになるのでしょう。

しかし、それでも安心するのはまだ早い。プーチンが失脚したところで、おそらく次のリーダーもまた、プーチンに負けず劣らず、恐怖政治による独裁をしくことになるからです。根本的なビジネスモデルの転換がなければ、平和的なロシアは実現しないのでしょう。

小山龍介

一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会 代表理事

京都大学文学部哲学科美学美術史卒業。大手広告代理店勤務を経て、米国MBAを取得。松竹株式会社にて歌舞伎をテーマにした新規事業立ち上げに従事。2010年、株式会社ブルームコンセプトを設立し、現職。メンバーの自発性を引き出す、確度の高いイノベーションプロセスに定評がある。翻訳を手がけた『ビジネスモデル・ジェネレーション』で紹介したビジネスモデル・キャンバスは、多くの企業で新規事業を考えるためのフレームワークとして採用されている。

2015年より名古屋商科大学ビジネススクール准教授。2014年には一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会を立ち上げ、2020年からは亀岡市で芸術を使った地域活性化に取り組む一般社団法人きりぶえの立ち上げにも携わるなど、アートとビジネスの境界領域での実践を進めている。

著書に『IDEA HACKS!』『TIME HACKS!』などのハックシリーズ。訳書に『ビジネスモデル・ジェネレーション』など。著書20冊、累計50万部を超える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?