「ビジネスモデルに心は生まれるか」生命論的ビジネスモデル論〜前野隆司・小山龍介対談

2016年3月12日一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会主催『ビジネスモデルオリンピア2016』での、前野隆司氏と代表理事(当時)小山龍介の対談をお届けします。

ビジネスモデルもひとつのシステム

小山龍介(以下、小山):実は、控室で喋ってしまうとここで喋ることがなくなるので、打ち合わせなしで、とお願いしました。ですからぶっつけ本番です。私から前野先生にいろいろ質問しながら進めていきたいな、と思っています。

さて、ビジネスモデル・キャンバスですが、前野先生の授業でも使われているんですか。評判はどうですか。

前野隆司(以下、前野):「起業デザイン論」というアントレプレナーシップの授業の中で教えられています。業界スタンダードですから、評判はいいですよ。

小山:前野先生の領域は、ロボット工学から脳科学まで幅広くあって、ひとことで言えば、「システム」ということがテーマですよね。心もシステムであるし、社会もシステム。そして、企業活動もシステムだとすると、ビジネスモデルとシステムというのはどういう関係になるものなんですか。

前野:ビジネスモデルもひとつのシステムですよね。要素と要素、人とモノ、モノとモノが関わり合うものはすべてシステムであると広い意味で捉えています。だから、ビジネスモデルは、ビジネスという現実のシステムとモデリングしたビジネスモデルのシステムとがある、というふうに私は捉えています。

小山:現実のビジネスが動いているところでは、明らかにその要素と要素、人とモノ、モノとモノが結びついて、価値を生み出したりお金を生みだしたりしているので、これはシステムである、と。それのモデルを抽出して表現したものがビジネスモデル、ということですね。

前野:そうですね。重要な要素を抜き出した、つまり、実際のビジネスになくてはならない重要なものを上手く抜き出したのがいいモデルでしょうね。

理系と文系の間にあるビジネスモデル

小山:なるほど。他のシステムを扱うときも当然そうだと思うんですけど、モデルを抜き出すときには、現実をそのまま持って来るわけにはいかないので、何かしらモデリングするわけですよね? そうすると、抽象化したり要らない情報を落としたり、わかりやすくするということになるんですけど、いわゆるビジネスモデル・キャンバスのようなやり方というのは、これはまっとうなものなんでしょうか。それとも、もうちょっと改善の余地がありますか。

前野:いや、よくできたものだと思います。理系というのはシンプルな「F = ma」みたいな、ものすごくシンプルなモデルから始めて、だんだん積み重ねていく感じなんです。

一方、文系は、ものすごく複雑なシステムをモデル化しないでそのまま全部飲み込んで学ぼう、みたいな立場じゃないですか。ビジネスモデルというのはちょうどその間ぐらいにあって、理系の先生と文系の先生が一緒になって、この間の新しい領域を作っているもので、そのひとつの成功例というふうに僕には見えます。

小山:ということは、サイエンス的な理系的なアプローチから行くと、もっとシンプルなモデリングから始めることになるんですね。

前野:はい。経済学のシンプルな需要と供給モデルみたいなものでしょうか。戦略なら戦略だけのモデルとか、お金のやり取りだけのモデルとか、そういうシンプルなモデルがもっとあって、経済学なんかも金融工学とかありますけど、ああいう「なんとか工学」というのは、そこのすごくシンプルなモデリングの世界ですよね。その点、ビジネスモデルはいろいろ絡みあっていると思います。

小山:複数の要素があると当然シンプルにならないので、シンプルにしていこうとすると、たとえば「金融工学」というようにある領域をものすごく深くやっていく、いわゆるサイロ化する、タコツボ化していくという傾向がどうしても出てきますよね。今日も午前中に平野(正雄)先生とお話ししているときに、「そういうところをうまい具合に領域横断的に繋げられるのが、『ビジネスモデル』のいいところなんじゃないか」みたいな話をしたんですけど、そんな感じですか? 理系的な「突き詰める」感じと、文系的な「全体観をつなぐ」の両方を持つ……。

前野:そうですね。うちのシステムデザインマネジメント研究科は2008年にできたんですけど、理系は本当に分野が狭くなりがちなんですが、システムデザインマネジメントは、要素はあまり細かくせずに、大事なところを全部モデル化して、それを全部つなげるという、つまり工学を越えた金融とか経営というものをシステムとして捉えよう、という立場なんですよ。そういう立場から見ると、ほとんど同じ仲間と言うか、同じ分野のような気がするんですね。

小山:逆に文系的な立場で言うと、ビジネスモデル・キャンバスの要素、9つでは少ないと言う人もいるんです。

前野:やっぱりいますか。そうでしょうね。だって、そんな単純に世の中が表わせるわけがないじゃないか、と。

小山:「競合他社はどこに入るんですか?」とか、「会社のビジョンというのはどこに入れればいいんですか?」とか、「社会のマクロ的な経済変化とかはどこに入るんですか?」みたいな質問を受けることがあるんですね。それらを入れてどんどん肥大化させていくこともいいんだけど、直感的には、そうすると使い勝手が悪くなりそうだな、重くなりそうだな、という感じがするんです。それをシステム論的に説明はできるんですか。たとえば、そういうのは入れないほうがいいとか、入れたほうがいいとか。

前野:われわれが使っているモデルのほうが、更にシンプルかもしれないですね。やっぱりモデルって複雑になるとわけがわからなくなるので、二軸図で描くとか、階層化することによって抽象度を三段階のピラミッド構造にするとかなんですよ。そういう意味では、ビジネスモデル・キャンバスはちょっと要素が多いですよね。でも、それをうまいこと配置して俯瞰して、ちゃんとわかるようにしているというところがうまい、絶妙という感じがします。

それぞれの「場所」に意味がある

小山:ビジネスモデル・キャンバスは、もともとビジネスモデル・オントロジーという名前だったんです。オントロジーは日本語に訳すと「存在論」。なんだかややこしいんです。私の理解で言うと、その世界の全体が描かれていて、ちゃんと要素間の関係も描かれていて、ちゃんと場所に意味がある、と。そんなふうに描かれていればオントロジーと呼んでいいのかな、というふうに思っているんですけど、そういう意味では「場所に意味がある」というのが肝かな、という感じがします。

前野:場所に意味があるというモデリングは、確かに理系ではあまりしないかもしれません。理系だと、軸があって大きい小さいとか、そういう表現にしたがるので、場所に意味があるというのは、曼陀羅のような、やっぱり文系のものだ、という感じが僕にはします。

小山:その「場所に意味がある」って、先生の『無意識の整え方』の本の中でもありますよね。その中に合気道や能が出てくるんですね。私は、能をやっているので、能の感覚で言うと、能舞台の場所に意味があるんですよ。ここはシテ方(主役)が立つところである、というのが決まっているんです。私なんかは未熟者なので、まだまだなんですけど、それでもお稽古のときに、舞台の中心にいるときと、シテ方が立つところにいるときと、感じが違うんですね。場所から意味を感じ取るというこの働きって、すごいな、日本的だな、と思います。ビジネスモデル・キャンバスにそういうところをちょっと感じるんですよね。

『 人生が変わる! 無意識の整え方 -身体も心も運命もなぜかうまく動きだす30の習慣-』前野 隆司 著 ワニブックス

前野:そう言われてみると、感じますね。僕は茶室が好きなんですけど、茶室って入口が小さくて、そこから入るともう別世界じゃないですか。僕、お茶の何が好きって、茶室を出るときが好きなんですよ。あの狭い部屋で薄暗いところで静かにしているので、お茶自体を味わったり掛け軸を味わったり、すごく感覚が鋭敏になっているんですね。味わって静かな気持ちになって、それで外に出ると、庭がものすごく美しいんですよ。色が鮮やかで「うわあ、庭って、緑って、自然ってこんなにキレイなんだなぁ」って感動するんです。場所をうまく区切ることでその違いを際立たせる、とでもいうんでしょうか。ビジネスモデル・キャンバスも、茶室かもしれませんね(笑)。

小山:茶室モデル(笑)。

前野:あるいは、能モデル(笑)。

小山:能の舞台に上がるときは必ず白い足袋を履かないといけない。カメラマンが撮影するときも、必ず「履かないとダメです」と言われるんですね。そして、金属のものを外す。指輪や時計も外してお稽古をする。たったそれだけなんですけど、それで足を踏み入れた途端、なんかもう特別な感じがする。特別な感じがある。神社に行っても結界みたいなところがあって、「入っちゃだめですよ」と、単に縄がぶら下がっているだけなんですけど、でも、やっぱり入れない感じがある。

その「場所から意味を受け取る」というのは、理系的な考え方では嫌がられますよね。理系って極端な言い方をすると、コンテクストによらず「AはBである」でしょう。コンテクストに依存されるような話は、再現性もないし、「東京だったらできるけど、大阪では再現しません」みたいな話は、だめですもんね。

前野:そうですよね。

ビジネスモデル・キャンバスは状況依存のツール

小山:「場所に意味がある」というのは、逆に言うと、この場所はOKだけどこの場所はダメだという、極めて状況依存な状態なんですよね。ビジネスモデル・キャンバスを描いていても、「あるときはお客さんのニーズとしてここに『利便性』と描いてもいいけど、あるときはダメ」とか、「関係の中でも、こう描いていいときとダメなときがある」とか、すごく状況依存のツールだな、と感じます。

前野:ルールがあるんですか。

小山:ルールがあるというよりは、全体の流れの中で、「今こういうふうに描いているときには、ちょっとそぐわないな」みたいな立ち現れ方をするんです。

前野:なるほど。

小山:それがすごく文系的だな、という感じもす るし、今の話で言うと、ちょっと日本的だな、と。コンテクストをすごく意識して描くツールだな、という感じがするんですね。

前野:ビジネスモデル・キャンバスは、分析ツールではなくて、使うためのツールですよね。でも、使いながら分析になっちゃうでしょ。それがなんだか日本的ですね。日本発じゃないんでしょうけれど。普通の理系のツールって、分析ツールなら分析専用、それでデザインするならデザイン専用、みたいになっているような気がするんですけど、そこなんでしょうね。

ちょっと話は飛びますが、西洋だとサービスをする側とされる側を分けるんですが、日本は主客混交と言って、またお茶の話になるんですけど、茶室に入ると、サービスされる側も「いいお椀ですね」とかって、サービスするわけですよ。主と客がわからなくなっていくというところがおもしろいんですが、それを今思い出しました。

つまり、使いながら分析していく。そして、分析した結果が新しいことになっていく。デザイン思考というのも、要するにPDCAみたいにきちんとやるんじゃなくて、エンジニアなのにユーザーを見に行ったり、ゴチャッとした中で、従来のきちんと分けるシステムじゃないシステムでやろう、という試みじゃないですか。そことの整合性がいい感じがしますね。

小山:そうなんですよね。「アメリカでは成立するビジネスモデルだけど、日本では成立しません」というものもありますし、「日本では成立するビジネスモデルも、どこか別の国に持って行くと成り立たないよ」ということもあります。状況にすごく依存しています。あの9つの枠の中でその状況が極端に出てくるのは、やっぱり「顧客」というところなんですよね。「顧客」のところには「カスタマー・セグメント」と書いてあるんですけど、決して「40代男性」みたいなことではなくて、「最近疲れやすくて、パソコンの画面が見づらい男性」みたいな、あるシチュエーションを伴ったお客さんが入ってくるんです。

前野:ほぉ……。

小山:そうなった瞬間に、そのキャンバスの中からお客さんが立ち現れるわけです。茶室にそういうお客さんが来た、みたいな状況ですよね。

前野:ああ、深いツールなんですね(笑)。

存在論から生まれたビジネスモデル・キャンバス

小山:日本文化の話になりますが、「場所的感情がある」というんですね。日本だと、清少納言が「いとをかし」と書くと、清少納言も思っているんだけど、主人公も思っているし、物語の登場人物も思っているし、読者もそう思う、というように、主語がない。場所的感情という、誰の感情なのかわからないようなものがあるんですよね。これが、西洋であれば、小説の中で「いとをかし」と出てきたとき、主人公が言っているのか、著者が言っているのか、あるいは読者にそう感じてほしいから言っているのかが、けっこう明確に分かれるわけです。

そういったものをあのキャンバスを使いながら感じていて、むしろこれは日本人がうまく使いこなせるツールなんじゃないかな、ということを思ったりもするんですね。

前野:なるほど。そうすると、ビジネスモデル・キャンバスは、アメリカ人のように曖昧なものを好まない人と日本人とでは使い方が違うんでしょうか。

小山:「そうだ」というエビデンスがあるわけじゃないんですけど、かなり要素還元的な使い方をする人も多いと思います。「複雑なものごとが起こっているときに、あそこにはめることによって複雑な事象が整理される」という感覚なんですね。

でも一方で、開発したスイス人のアレックス・オスターワルダーは「これはキャンバスであり、絵を描くという意味を持つものなんだ」と話しています。だから、「複雑な事象を整理するためのフレームワークじゃない。これは、キャンバスなんだ」と強調するんです。僕は、その感覚にすごく共感しています。

前野:ああ、なるほど。勝手な感想を言うと、スイス人は、アメリカ人と違って東洋人とちょっと近いところがあるじゃないですか。「複雑なものを複雑なまま考えよう」というところがあるので、そこで納得しましたね。アメリカ発じゃなくてスイス発の手法だ、と。

小山:そこでオントロジーがベースになっている。これも、「ああ、やっぱりフレームワークじゃないんだ」という感じがするんです。

前野:ああ、なるほどね。フレームワークじゃないんですね。

小山:オントロジーって、けっこう重い言葉ですよね。

前野:いやぁ、重いですね。

小山:その人の存在をどう表現するか、という「存在論」ですからね。それは「自分はこうだ」って言うんじゃなくて、人との、要素と関係の中で表わしていくものなので、そういった意味ではかなり奥深いツールなんだろうな、と思うんです。

前野:そのわりには軽い名前がついているんですね(笑)。

小山:(笑)

前野:すみません、悪い意味じゃないですよ。「なんとか道」とかってついていたら……ねぇ?

小山:ああ(笑)そうですね。それで、今回『ビジネスモデル・ダイナミズム』というタイトルをつけたんです。「オントロジー」「存在論」というからには、これは何かの「存在」の話をしている。つまり、「単なる現象をモデリングしました」だけでは、半分しか説明していないんじゃないか、と思うんです。「存在」から出発するということは、その「存在」があることによって、未来に何か思わぬことをやりかねない。

子どもがそうですね。子どもは「存在」なんですよ。未来に何をやりだすかわからない。ただ、現象を記述するだけのフレームワークだったら、将来何をやるかという分析はできない。もし、ビジネスモデル・キャンバスがその「存在」を描くものであれば、まるで子どもの行動のように思わぬ展開を見せて事業が変化していくとか変貌していくとか、そういうことを表現できるんじゃないか、というふうに思っているんです。そこには動的なダイナミズムがあるんじゃないかな、と。

前野:それは、実際使っていて実感されるんですか? さっきの「登場人物を変えたら、違うものが立ち現れる」みたいな、既に動的なものであるということをみんな実感されている、ということなんですか?

小山:多分そこはみなさん共通してあるのかな? それで、大胆にもこの対談のタイトルに「心」ということばを持ってきたわけです。

事業が「心」を持つとはどういうことか?

前野:このタイトル(「ビジネスモデルに心は生まれるか〜生命論的ビジネスモデル論」)、意味がわからなくて(笑)。何の対談をすればいいのか、全然見当がつかないんです。(会場に向かって)教えてくれないんですよ。「これ、どういう意味ですか?」「いや、対談のときに」って(笑)。どういう意味ですか?

小山:(笑)「ビジネスモデルを抽出して、複雑なものを単純化しました」という話でない、とすると、複雑なものを複雑なまま取り扱っているということになりますよね。もっとも複雑なもののひとつが「心」だと思ったんです。その「心」も、複雑に捉え過ぎると扱えない。そんな中で、前野先生は、心のメカニズムというのを解き明かされていますよね。

前野:そうですね。

小山:そのロジックで、「事業に心が生まれる瞬間というのはどういうことなのかな」というのを、直感的に聞いてみたい、と思ったんです。そういう意味での「心」だったんです。

前野:ああ、ビジネスモデル・キャンバスが動き出してロボットみたいになるというのではなくて(笑)、心のこもったビジネスに……。「心がこもった」ですか? それとも「心を……」?

小山:心を持つ。

前野:心を持った……ああ、なるほど。

小山:で、その心を持ったビジネスを、ビジネスモデル・キャンバスに描くことが、もしかしたらできるんじゃないか、と。その後半はまだしも、前半の「事業が心を持つというのはどういうことなのか」というのは、ぜひシステム的に解き明かしたいです。

前野: いやぁ、難しい問いですねぇ( 笑)。

まぁ二種類あって、人間の心のクオリア、私たちが赤い色を赤と感じたり、叩かれたときに痛いと感じたりする、このありありとした心が持っているクオリアの議論だとすると、それは生じないかなと思います。

でも、会社のことを「法人」と言うじゃないですか。法人、つまり「人」とみなすわけですね。で、「あの会社は悪い会社だ」と言ったりするってことは、やっぱり人格のようなものを感じるわけですよ。そういう意味では、ビジネスモデルもちゃんと複雑さがあって、それによって人格に近いものを感じるだけのものが表せたとすると、それは、心のように感じるということかもしれないですね。

小山:前野先生がやっていらっしゃることのご紹介も兼ねて伺っていきたいのですが、「実は、意識というのは非常に受動的なものだ」ということ。たとえば、私がこの水を取ろうと意識する前に、無意識のうちに筋肉を動かしている……。

前野:筋肉に「動け」という指令が、思う前に、もうできている。

小山:その指令が行ったことを後付けで、あたかも私がこれを取ろうしたと。……0.2秒ぐらいですか? 0.2秒とか0.3秒とか、遅れて考えている。ということは、われわれはふだん、「意識で決定している」という錯覚をしながら生活している。

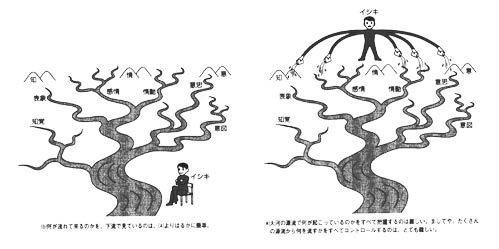

本の中のたとえが非常におもしろかったんですけど、上流にいて、「こうやれ!」ってウォーターフォール的に全部命令が行っているんじゃなくて、実は全部「無意識」が行動を決めている。では「意識」は何をしているかというと、横からこう眺めていて、「川がこう流れたな、ああ流れたな」と確認するだけ。ただ、それだけだと虚しいので、その流れたものをエピソード記憶として記憶している、と。

出典:前野隆司『 脳はなぜ「心」を作ったのか「私」の謎を解く受動意識仮説 』(ちくま文庫) 2010年 p.104〜105

前野:そうですね。

小山:そういう考え方をすると、まさにロボットでも、そういうふうに考えればじゅうぶん十分に心は生じる、と。

前野:そうですね。「心を作るのが簡単だ」ということですよね。今の理論は私が勝手に思いついたんじゃなくて、脳神経科学のいろいろな実験結果を、こう考えたほうが説明がつくんですね。実際、自由意志だってわれわれが思っているより前に活動しているわけですから、そう考えたほうがいろいろな現象を説明できるだろう、と。言い替えると、心が司令塔で、これが会社だったら社長のように隅々までコントロールしているとすると、その心ってものすごく賢くなきゃいけない。

他の部分は赤色認識とかなんとかの判断とか、部分部分で判断するだけなのに、意識だけがすごく賢くなきゃいけない。そうなると、これをどう作ったらいいかわからない、という話になるんですけど、受動的だとすると、つまり、ただ単に自分がやったと錯覚して、それをエピソードとして記憶するだけの小さなモジュールだと思うと設計も可能である、と。だからまぁ、いろいろなことが全部解決しますね、というのがこの説です。

小山:会社でも、もちろん、社長が全部を命令しているわけではないですよね。各個人がいろいろな判断をして事業をやったりするわけです。営業先に行ってこういう話をしよう、とか、社長は預かり知らないですよね。社長はそういうことを眺めていて、そこにエピソード記憶としてストーリー立ててそれをビジョンとして語ったり、方針として語ったりする。社長がそうやって自ら会社の命運を決めているように見えて、実は社長が作ったストーリーは、社員一人ひとりの活動を後づけで説明するものであったり、それに対するマーケットの反応をで説明するものでしかないんですよね。こういったことが、前野先生の仮説に極めて似た構造を持っているような気がするんです。

前野:まぁそうですね。捉え方ですね。心も、意識が全部指令しているようにも感じられるし、逆とも考えられる。会社も、「社長は全部任せているけど、ピラミッド構造になっていて、全部見ていないところもあるけれど、それは指令でやっているんだ」という捉え方と、「いやいや、実はいろいろな人がやったボトムアップの結果を判断した気になっているだけだ」という見方があって、現実の会社はその中間と言うか、会社によって違うんだと思うんですよ。

僕は、幸せの研究もしているんですけど、なんとなく、いい会社というのは、社長がなるべく部下に任せてるんじゃないかなと思います。たとえば、「ホウレンソウ禁止」みたいに、完全に権限を移譲すると、みんなのやる気が出ますよね。逆に完全に「ホウレンソウ!」って言って全部管理すると、やる気が出ないじゃないですか。そういう意味では、従来の西洋型で正しいと思われていたトップダウンの個人主義的な、人間が支配するんだという考え方よりも、さっきの能とかお茶みたいな、湧きあがってきたもの、立ち現われてきたものを上手く紡いでいくと、実はサスティナブルな会社ができるんだという解釈のほうが幸せな感じがしますね。

わかりやすく、誤解を恐れずに言うと、西洋的と言うか個人主義的なものと、集団主義的なもの、この二つの考え方があるんだと思います。能を見るときもそれがあるし、会社を見るときも、あるいはスポーツを見るときも。『無意識の整え方』にも書きましたが、合気道は、力を入れずに相手を「倒そうと思うんじゃなくて、この人を労わってあげようと思うとシュッと倒れるんだ」と(笑)。普通の西洋のスポーツの考え方とは違いますよね。

小山:敵対しないですからね。

会社としての生命的な〈はたらき〉が生まれるとき

小山:ところで、脳のシステムとして、ひとつひとつのモジュールのスピードが遅いのはしょうがないわけですよね。

前野:生物のコンピューターはものすごく遅いです。

小山:そうですよね。いや、全部元気で動いていれば違うんですけど、化学の反応でやっている部分があるので。

前野:そうですね。電気なんだけど、ピッと伝達するところは速いけど、ジワーッと立ち上がるまでが。何十ミリセックかかりますからね。だから、1秒間に速くても100パルスも打てないですね。だから、ものすごく遅いパソコンです。何十ヘルツ、ですからね。

小山:何十ヘルツ(笑)。もうペンティアムの時代でも超えられた、という感じですよね(笑)。

前野:とんでもないですよね。そろばんぐらい。一個だけだと、本当に遅い。

小山:ああ、そうか。じゃあその遅いパソコンがなぜそれなりのスピードで動けるかというと、超並列で行っているからですね。

前野:そうですね。ものすごく遅い……、何十ヘルツですよ。メガでもキロでもギガでもない、ヘルツです、ヘルツ。それが一千億個あるんです。地球の人口より多い数の、めっちゃ遅いコンピューターがここに(頭を指して)いっぱいある、ということです。

小山:そう考えると、ビジネスモデル・キャンバスのいいところは、オントロジーになっていて全体を捉えられるので、社員がそれを覚えると「会社全体がこんなふうにして動いているんだ」とわかることです。いろいろな部門から人を集めてきて研修やワークショップをやったりすると、お互いに自分との関わりが見えてくるんです。そうするとこれが、一種、脳のような状態になってくるんです。つまり、ある人が孤立しているんじゃなくて、並立で、「あの人がこうやっているから、いま私はこれをやっている」みたいな、超並列コンピューターのマインドセットと言うか、そうなってくるような感覚があるんですね。そうすることによって、自分ひとりが単独で孤立して動いているんじゃなくて、全体として動いていく。そこに企業としての、会社としての生命的な〈はたらき〉というのが生まれてくるんじゃないかな、というのを、まさに企業の中で実践している中で感じるところがあるんです。

前野:ああ、今聞いていて思いましたね。人間って、もともとこんなに大勢、一万人が一緒に働くようにできていないじゃないですか。原始人は、せいぜい30人とか50人なんですよね。その能力しか持っていないものが一万人の会社をやるって、そもそも無理があって、もしかして……、ちょっと褒めまくり過ぎかもしれませんが、ビジネスモデル・キャンバスはそれをちゃんと踏まえていて、その間のインターフェイスになる仕組み、ということかもしれないですね。

全体を把握していなくても、調和のとれた動きができる

小山:でも、脳の細胞はどうやって全体を把握しているんですか。個々の細胞って全体のことがわかっていないものなんですか。それとも感じ取っている?

前野:わかっていないですね。細胞が何万個とつながっているけれど、でも全体を理解しているニューロンというのはないわけです。だから、社長はいない。

小山:それでもなお全体として見ると、調和のとれた働きをする、ということなんですよね。

前野:錯覚としての自己概念があります。これがちょっと壊れてくると、統合失調症と言って自分が二人いるとか違うものが見えるとかになっちゃいますけど、自分は自分であるということを思いこむシステムっていうのは多分、脳のOSの中にあって、それのお陰で騙されている。

小山:普通にパソコンを繋ぐだけだったら、ひとつの自己というのは現れないので、今おっしゃったような何かしらのOS、オペレーティングシステムが働いている、ということですよね。

前野:そうですね。だって、本来はものすごい自律分散システムですからね。この、「マイクを手で持つ」というのも、小脳とかがものすごく一生懸命、がんばって、がんばって、ビューンって……(笑)。ここで倒れたりしないでちゃんと座っていられるのも、心臓を動かすことも、脳の中がものすごい並列で動いていて、でも、自分ではそれをあんまり感じていない。ただ、意識するとそこが自分だと感じる。要するに、一千億人の小人がみんなで力を合わせていて、その中の一部だけが、自分であるとわかっているような感じ。だから、ものすごい縁の下の力持ちだらけですよね。それをまぁ、何て言うのかな、「自己と騙すシステム」みたいなのが一部にあって、そのお陰でちゃんとなっているんでしょうね。

小山:その自己だと思わせるオペレーティングシステム的なものを、モデル化して企業の中にポコッとはめて動きだしたら、すごく便利だな、と思うんですけど(笑)。それってどんなものなんでしょうね?

前野:どんなものか。まぁでも、人間も、自分のことがわからずに、けっこう悩んでいますよね。ほとんど、いや、僕も含めて、全員は自分のことってわかっていなくて、それのわからない度合いが大きいと鬱とかになってしまって……。メタ認知を持てなくなる。要するに自分を上から見られない状態、自分って何が好きでどうしたいのかわからない状態ですよね。そもそも人間もそんなに完全じゃないですよね。でもまぁ、正常に動いているときっていうのはそのバランスが取れているので、確かにそれと同じ役割をちゃんと企業の中に入れると、企業ももっと「いい人」みたいな企業になっていくでしょうね。

「生命化」は「メタ認知」から

小山:今おっしゃったメタ認知というシステムは、やっぱりすごく特殊なものなんですか。それとも、普通にあるものなんですか。

前野:人間の中にももちろんありますよね。人間はエピソード記憶ができるようになって、時間軸というのを獲得して、「昨日は何を食べた」とか、過去がわかるようになったんですね。それと同時に未来も予測できるようになった。未来を予測したり過去を記憶したり、というのは、時間軸を上から見ている状態ですよね。だから、人間はかなりメタ認知ができると言えるんですね。ただ、サルは……、うーん、類人猿のメタ認知はやはり能力が相当低いんですよね。少なくとも、哺乳類は過去とか未来が理解できますが、哺乳類と鳥類以外は時間概念というものをそもそも持っていないらしい、ということがわかっていますから、その辺の生物を調べることで人間のメタ認知能力を理解することはできると思います。

小山:一方で、時間に限っていえば、認知できない動物でもちゃんと調和して統合しているわけですよね?

前野:そうですね。でも、やっぱりビジネスモデルの将来予測をする、みたいなことは苦手なわけですから、生活設計できる、たとえば「将来のために蓄えておこう」みたいなサルはいない……。少しは蓄えますけど、五年後十年後の分まで蓄えるとか、そういうことはしないですよね。

小山:蓄えない人はサルだ、ということですね(笑)。

前野:そうは言っていない(笑)。

小山:企業の中のメタ認知なんですが、よく近江商人の「三方よし」なんかは、極めてそのメタ認知を促すひとつの考え方だな、と思うんですけど、企業もそういう認知を持つことによって、他社との調和を取っていく、ということになる……。

前野:そうですね。(対談テーマに)「生命論的」とありますけど、僕、実は「生命化」という概念を言っていて、それはメタ認知概念なんです。

たとえば、上司が自分のことしか考えていないというのは、要するにメタ認知をしていないということ。だから、上司も部下も、部下の気持ち、上司の気持ちになってみると、もっと調和的になれますよね。あるいは競合他社の気持ちとか、まさにお客さまの気持ちとか。要するに、他者の気持ちに立つというのがメタ認知ですから。それができればできるほど調和的になりますよね。

小山:「共感」というキーワードが、今日の講演(ビジネスモデル・オリンピア2016)で何回も出てきたんですけど、相手との関係で相手の気持ちに共感するということもあると思います。

あるお坊さんに言われたことがあるんです。「本当に共感することは可能なんですか?」と。「共感したと思いこんでいるだけで、相手のことなんか本当にはわからないですよね」と。確かにそうですね。押しつけがましい共感もありますものね。「いやぁ、大変でしょう」なんて言ってね、「お前に言われたくない!」みたいなこともありますし、震災で被災した人に、軽々しく「大変ですよね」なんて声はかけられない、とても相手の気持ちを推し量れないほど大変なことが起こったときに、これは共感しようがない。こういうとき、日本人は、先ほどの「場所的感情」のような、相手との一対一、フェイス・トゥ・フェイスの関係ではなくて、その場所とか空間、時間みたいなものに対して立ち現われる感情で表現してきたんだな、と思うんです。

メタ認知で相手の気持ちを察するのと、たとえば茶室で空間を感じるメタ認知とは、違いがあるんですか。それとも同じ種類のものなんですか。

受動的なメタ認知から立ち現れるもの

前野:ああ、近いんじゃないですかね。今言われてみて思いました。日本はやっぱり「無我」、「無私」、「無私の心でやりましょう」というのがもともとの基本じゃないですか。あるいは仏教的な「無我」。だから、自分をスーッと小さくしていって、自分がゼロになれば、実は相手のことも考えている状態ですよね。だから、そういうやり方での共感。

西洋的な共感って、自分はドーンと個人としてあって、「お前のことはわかったよ!」なんて言っておきながら、本当は表面しかわかっていない。日本の場合はシューッと無我の心、無私の心になっているから、もう全部が一緒と言うか、集団主義と言うか。そういうふうになっているので、そういう意味では、本来日本人はメタ認知がめちゃくちゃ得意な人たちのはずだったのに、西洋から学んで苦手になった、と言うと言い過ぎでしょうか。

小山:「場所を経由して感情を共有する」というのは、それこそ心理学の話で、シンクロニシティみたいなことも起こったりする。こういう話を日本人はすごく敏感に感じ取っているんですよね。

メタ認知の中でも西洋の啓蒙思想のように、エンライトメントで相手の門を開くみたいなことは、余計なお世話なんですよね(笑)。そういう立ち位置ではない、自分を滅してやっていくメタ認知とは、やはり少し種類が違うのか、働きとしては一緒だけど、何かルートが違うと言うのか。何でしょうね? この違いって。

前野:たしかに違いますね。まさに受動意識と言うか「受動的なメタ認知」と「能動的なメタ認知」という、真反対な感じはしますね。うん。その結果がどう違うんでしょうね。

小山:少し話題をビジネスモデルに戻すと、その受動的ビジネスモデル設計みたいな方法と、いわゆる能動的にビジネスモデルを設計する方法があるとすると、顧客のニーズを共感しながら作っていくというのは、おそらく実際には能動的と言うよりはかなり受動的なんですね。顧客がこう考えるからこうだ、というロジックで行くわけですから。なので、先ほども言いましたように、顧客セグメントにある事情を持ったお客さんを入れた瞬間に、いわゆる受動的にビジネスモデルがパタパタパタ……と立ち現われてくる。そういった意味で、その使い方の違いというのは、能動的なのか受動的なのかでずいぶん違うということなんでしょうね。

前野:はい。やっぱりアメリカ人はビジネスモデル・キャンバスを能動的に使っているんじゃないかな、という感じがするんですよ。「思いついた、これを描くぞ」と。「確認のために使うんだ」と。

東洋的なあり方というのは、まさにさっきのデザイン思考で、観察に行くのと一緒で、決めつけないんですね。決めつけないからこそ必要なものが立ちあがってくる、というやり方なので、うん、いやまさにそういうことだと思いますね。

小山:そういったところから、ビジネスモデル・キャンバスの使い方についても、東洋的な使い方、西洋的な使い方のように、使い方の違いがあるし、そのことによっての組織へのインパクトも違いますね。人々がつながっていく形なのか、それともそこをむしろ整理して区切っていくやり方なのか。

「無私」から始まったデザイン思考

前野:そうですね。すごく興味を持っているのは、受動的なデザインなんです。幸せの研究をしていたら、だんだんそういう東洋的な友だち、知り合いが増えてきて、かなり達観した人とかいるんです。「必要な人は必ず現れますから」みたいな(笑)。東洋の達人みたいですよね。

僕は、シンクロニシティとか、スピリチュアルを信じないんですけど、でも、やっぱり感覚を鋭敏にしているから、そういうものが来たときにちゃんと捉えられる、ということはあるような気がします。

一方、「いや、オレはこれをやるんだ!」って自分だけで動いていると、そういうチャンスに気づかずに、どんどん能動的になっちゃうんじゃないかと思うんですね。あの本の対談のとき、非常に東洋的な人たちと対談して、心をいつでも共感できる「無私」に近い状態だった感じがしました。

「私が! 私が!」と言うと視野も狭まりますから、そうじゃなくていつもいろいろなものに開いていて、そうするといろいろな人とコミュニケーションできて、そうするとビジネスチャンスとして、「一緒にやりましょう」みたいなことも出てくる。ビジネスモデル・キャンバスを描くときも、そういう心持ちだと、ポコポコいろいろアイデアが出てくるんでしょうね。

ブレーンストーミングもそうですよね。自由にしていると、こう、スーッとアイデアが出てくるけれど、ダメなブレーンストーミングだと「いや、そのアイデアは違うんだよ」みたいな否定を入れちゃうトップダウンな感じで広がらない。そのデザインは日本人こそうまいはずなので、もっとちゃんと体系化して広げていくべきだと思うんですよね。

小山:その話でちょっと思い出しました。アイデアが出たあとに「誰が出したのかわからない」というものがすごくいいブレストなんですよね。全員の中から出てきた。「私が出した!」じゃないんですね。誰かが出したんだけど、みんなで考えた結果だと。

前野:まさに無私な感じがしていいですよね。確かに。

小山:ビジネスモデル・キャンバスも、そういういいセッションで生まれたものは、誰が作ったかというのはあまり関係ない。みんなで作り上げた感じになりますね。

前野:ビジネスモデル・キャンバスを作るときの感じも、うまくやるとブレストのときと同じ感じになるんですか?。

小山:(会場に向かって)どうなんですか?(笑)みなさん。

前野:ブレストとか、フィールドに見に行くとか、デザイン思考ですよね。スタンフォードのDスクールの先生に、「デザイン思考が日本でも流行っているんですよ」と言ったら大笑いされて、「え?日本で流行っているの?バカじゃないの?」って言われたんです(笑)。「デザイン思考は日本の真似をしたんだよ。アメリカ人は個人主義で、仮説も持たずに共感することもできずにいて、日本人がみんな一緒になってやっていたから必死になって真似したんだ。日本がバブルとかで浮かれていた頃に真似して作ったんだよ。それを今頃日本でって、どうしたの?」って。実際、悔しいことに日本ではバブルの後に「合理化! 合理化!」と言って、せっかくの光ったものを失っているので、また再勉強しないといけない時代が来ていますよね。

そういう意味では、ブレーンストーミングとかデザイン思考とか言っていますけど、この精神も本当は日本人がそもそも持っていたものなんだと思います。スティーブ・ジョブズなんかもそうじゃないですか。ヒッピーの文化っていうのは、六○年代七○年代から東洋の影響を受け続けて、それが今すごく「カリフォルニアだ!」ともてはやされているんですけど、悔しいことに本当は東洋発なんですよね。ですからアメリカの特に東海岸での、自分主義、能動主義に対して、西海岸は、「いやいや、そうじゃない。もっと自由にやって、東洋的に……」と。もう東洋的とは言わないですけどね、悔しいことに(笑)。東洋的なものを取り入れたからイノベーションが起きているわけなので、本来は日本でももっとイノベーションが起きるはずですよね。

小山:いや、ホントそうなんですよね。なぜ起きなくなったんでしょうかね。

前野:日本人は「それは『無私』というものですよ」ってロジックにしないですよね。デザイン思考もブレーンストーミングも、日本の曖昧だったものをアメリカ人が、「ああ、こうやって、やっているんだ! 三つのルール!」ってうまいことロジカルに作りあげていったのでわかりやすい。わかりやすいから広まって、それが日本に戻ってくる、というところがあるんですよね。日本人は謙虚と言うか、「オレが、オレが」と言わないから広がりにくいという、そういう国民のジレンマみたいなものがありますよね。

「何をするか」途中で目的を再発見していくプロセス

小山:このビジネスモデルイノベーション協会は、最初私も含めて理事と事務局長の五人が集まって、その周りに協力してくれる人が集まってくれて立ちあげたんですね。そのときには、この協会が一体どうなるかよくわからない状態だったんです。一体これはどうなるんだろう?と。でも、そこには一人ひとりの個性があって、「存在」というのがなんだか生まれそうな感じがしたんですね。でも、何かの目的のために集まっているわけじゃないんです、実は。「楽しそうだ」と集まっている。そのときに、ある人から「何をやるんですか? ビジョンがないと……」て言われたんですね。でも、そのときは、「今はまだ、こういうことをやる、ああいうことをやる、と決めるような雰囲気じゃないな」と思ったんです。一応大まかには作りましたけど。

それより、むしろこのメンバーの中で立ちあがってくる「やりたいこと」が集まってきて、改めてこういうことなんだ、という発見を途中でしていくようなプロセスなんじゃないかな、と思っていたんです。そうしたら、たとえば、この前(2016年3月)ティナ・シーリグが来日した際に、取材をするチャンスに恵まれたんです。「わぁ、協会やっていてよかった!」と。僕は予定があって残念ながら行けなかったんですけどね(笑)。でも、そういうことが起こったときに、「ああ、自分たちはこういうことをやりたかったから始めたんだ」ということを再発見していくんです。

そのプロセスというのは、いわゆる存在論的な、もしくは生命論的な発見のプロセスの中で自分たちの存在意義をクリエイトしていくような感じがあって、「こういう感じだよな」という感触があったんですよね。

前野:ああ、まさに東洋的なやり方ですね。西洋型は、目的があって理念があって「やるんだ!」という感じなんですけど、それがなくても始めちゃうというのはとても東洋的だと思います(笑)。いや、いいことだと思います。

今の世の中ってそういうことがすごく起こっている感じがしますね。地域活性化とか、小さい会社を始めるとか、農家になるとか。それと相似形で、大企業はすごく苦しんでいるんですが、一方で小さく、勤めながらも二枚目の名刺を持つとか、会社辞めちゃって貧しいけどそっちのほうが幸せ、とか。いろいろなことが起きていて、先は見えないんだけど、やりたいからやっている。

僕は今まで、BMI協会をそういう活動じゃなくて「ビジネスモデルで儲けるぜ!」みたいな(笑)、「アメリカの手法を輸入したぜ!」みたいな感じなのかと思っていました。失礼しました(笑)。

小山:ベンチャーなんかもそうですよね。外から見ると先行き不安で、「この人たち、大丈夫かな」って思うようなベンチャーが、のちのち化けたりするんですよね。ああいうことを見ていると、「じゃあ、成功するベンチャーと成功しないベンチャーの見分け方は」とか、「このベンチャーは成功するか事前に知りたい。判断のポイント・五カ所のチェックでわかる」とか、そういうことに行きがちなんですけど、実はそれでは見えてこないような気がするんですね。

文系的な話ですけど、そこで動いていることは、要素還元的にはなかなか判断できないんじゃないかな、と。たとえば「こういうメンバーがいたら成功しますよ」という成功法則を作ったとしても、それは「たんぱく質とカルシウムを組み合わせると、生物ができますよ」と言っているのとよく似ていて、集めたからってやっぱり成功しないんですよね。

じゃあ、なぜ成功するか、生命的に動いていくか、なぜ生命化するものとしないものが起こるんだろうかということが、わからないから、すごくおもしろい。

講座の中でビジネスモデル・キャンバスを描くときには、今はどうしても、構造を見るという意味で、最終的に収支が合うかどうかをチェック項目にせざるを得ません。でも、実はそれは「生物としての素材を集めました。体重が十キロぐらいになりましたから、一応赤ん坊として生きていけそうです」ぐらいの話で、それが本当に動くかどうかというのは、実はまた別のチェックが必要なんじゃないかな、という感じがするんですよね。

幸せを測るハピネス・キャンバスがあるとしたら

前野:やっぱり全体調和ですよね。西洋のシステム論で抜けがちなのもそこです。個々はうまくいっている。全体としても、経済だけの視点からならうまくいっている。でも、本当に個人個人が、一人ひとりが生き生きとして、お互いに繋がりがちゃんとあって、しかも信頼し合っている、というような意味での幸せとか、安全安心とかが必要なんだと思います。もちろん、利益もですが、それも短期的利益じゃなくて、子ども、孫の世代までの長いサスティナビリティ。そういう全体の調和という視点がすごく必要です。西洋の共感というのは「おれら二人で共感したぜ!」みたいな感じなんですけど(笑)、でも、東洋の共感は、和の国日本ですから、まさに「お客さんと社会と社員と、三方よし」という広い調和ですよね。そういう意味では、ビジネスモデル・キャンバスを俯瞰するとそれが見えるんですかね。そうなっているといいですね。

ビジネスモデル・キャンバスで幸せは測れないんですか。

小山:いや、測れないと思います。

前野:それがあるといいですね。

小山:社会的なプラスが増えたとか、社会的なマイナスが増えたというのを加えてNPO向けにやるというのも、あるにはありますが、でも、それは非常に極めて数値的なと言うか、プラスとマイナスを出していくようなやり方で、たとえば幸せのビジネスモデルということを計測できないんです。

前野:ああ、そうですよねぇ。幸福学、本当は幸せっていうのもトータルなので東洋的だと思うんですけど、これも悔しいことに、西洋で幸せの研究者っていっぱいいるんですよ。「幸せな社員はパフォーマンスが高い、創造性が高い、欠勤率が低い、離職率が低い」いろいろな部分のエビデンスがあります。だからGoogle なんかは、サーチ・インサイド・ユアセルフ・プログラムで瞑想をすることでマインドフルネスを高めようとしているじゃないですか。社員の幸せ度が高まる、そうするとパフォーマンスが上がるみたいな、そういうことがわかってきているんですよね。もう少しすると、西洋がハピネス・キャンバスみたいなものを作ってくるかもしれないですね(笑)。まぁ、その前にわれわれ日本人ががんばらないといけないですね(笑)。

小山:ハピネス・キャンバスというものがあるとしたら、そこにある要素ってどういうものになるんですかね?

前野:ああ、いい質問ですね。それが、僕がやっている研究です(笑)。幸せの条件は、もちろんお金とかモノとか安全とかもあるんですけど、心に起因するものは四つに分かれるんですよ。

ひとつ目は「自己実現と成長」と呼んでいますが、要するに一人ひとりがやり甲斐を持っていること。できれば、本当に心から人生を懸けてやりたいと思っているようなことと一致している。そりゃあ「やろう!」と思うじゃないですか。だから、やっぱり目標があることですね。単なる歯車の社員じゃなくて、一人ひとりがですよ。だから大企業じゃ難しいんですけど、全員のそれをうまく測って、調和させる。やり甲斐とか夢とか、モチベーションみたいなヤツですね。

二つ目は「つながりと感謝」と呼んでいますけど、共感とか人々への感謝とか、利他性ですね。幸せな社員は他の人を助けるという研究がアメリカであるんですよ。ふつう、アメリカ人は自分の範囲しかしませんけど、さすがに幸せになってくると、ちょっと他人を手伝うらしいです。日本人はもっとそれをやっていますよね。だから、そういうのをもっとちゃんと指標化する。

三つ目は、よく会社じゃ難しいと言われるんですけど、「楽観性」なんです。前向きで楽観的、あるいは自己受容というヤツです。自分のことをいいところも悪いところも含めて好きである、と。だから、社員に「この能力を全部高めろ!」というのではなく、デコボコしているけど、それぞれのいいところをうまく組み合わせて、いろいろな人をちゃんと使えるような会社になっている。たとえば障害者雇用なんかもそうですよね。

四つ目は「人の目を気にしすぎないこと」。自分らしく「ありのままに」です。あるがままに社員がやっている会社というのは、いい会社です。まぁ会社で難しいと言う人もいるんですけど。法政大学の坂本光司先生(『日本でいちばん大切にしたい会社』著者)がやっている、「日本にいい会社を残しましょう」という会があるんですけど、そこで挙げられているような会社は、この四つ全部とは言いませんが、この四つにすごく近いです。

あと天外伺朗さんがやっている「ホワイト企業大賞」っていうのも、一人ひとりにやり甲斐があって、トップダウンじゃなくて、みんなのやる気があるところを見ている。アメリカでも、日本での私も含めていろいろな幸福学で、幸せというものがだいぶ分解できてきたので、それこそ本当にハピネス・キャンバスを……。

実は今日、ずっと講演を聴きながら「ハピネス・キャンバスを作れそうだな」「ハピネス・バリュー・プロポジションというのも作れそうだな」と思って、ちょっと描いたりしていたんですね。

自分ではコントロールできない要素があるからこそ

小山:ビジネスモデル・キャンバスのすごくいいところは、キャンバスの中に「顧客セグメント」という、自分がコントロールできない要素が入っているところです。そのまた反対側には「パートナー」、これはまだちょっとコントロールが利くんですけど、他者が入っています。僕は、縁側モデルと言っているんですけど、自分がコントロールできない「半分外で半分内側」みたいな要素が入っている。これは、ある面から見ると不完全なフレームに見えるんだけど、それが入っているから実はおもしろいし思いもよらないものが立ち上がるんだ、と思っているんですね。幸福のキャンバスがあるとしたら、自分以外の何者かが、その「半分外で半分内側」の縁側みたいな項目があって、その結果、自分の中に立ちあがる、というような、いわゆる受動的な何かの要素が入るとおもしろいのかな、と思います。

前野:当然、そうですね。どういう形になるのかわからないですけど、人はひとりでは幸せになれないんですよ。そりゃそうですよね。周りも幸せでこそ幸せなので、やっぱり自己受容、自分を愛することがひとつ大事なことで、もうひとつは外からの愛される関係というのが大事なので、そこがうまく表現できたらできあがりますね。

小山:そうですね。利他性も入っていますからね、当然「他者」がこのキャンバスの中に入ってきますから。

前野:そうですね、入って来ますね。

小山:これ、来年までに(笑)

前野:そうですね(笑)。できていたらいいですね。

小山:それで、この場(来年のオリンピア)で「できました!」みたいなね。

前野:できたらいいですよね。これからの会社は、こっちも使ってもらって、みたいになるといいですね。

小山:そうですよね。それを使うと、いかに自分が、たとえば「自己中心的だな」とか、「自己評価が低くて、それが幸福を削いでいるんだな」とか、わかって、さらにその要素を見ていくと、「ああ、ここをこう変えると、実は自分の考え方がパタパタと変わっていく」とか、要素間の関係性もあったりすると納得感もあっていいですよね。よく聞くのは、両親との関係がうまくいっていないから自分の中でドミノ倒しが起きている、でもそこをパタンと変えると考え方が変わる、と。これはよくコーチングとかカウンセリングで起こる現象ですけど、そういったことがキャンバスの中で可視化されるとすごくいいでしょうね。

前野:そうですね、ええ。

小山:ということで、時間が来ました。

前野:こんなのでよろしかったでしょうか。

小山:はい! 本当にすばらしいお話をありがとうございました。全然違う視点でビジネスモデルを俯瞰できました。私にとってもすごくよかったですし、みなさんにとってもよかったんじゃないかと思います。前野先生、本当にありがとうございました。みなさん、拍手を。

前野:ありがとうございました。

前野 隆司(まえの たかし)プロフィール

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授

1984年東京工業大学工学部機械工学科卒業、1986年東京工業大学理工学研究科機械工学専攻修士課程修了、同 年キヤノン株式会社入社、1993年博士(工学)学位取得(東京工業大学)、1995年慶應義塾大学理工学部専任講師、同助教授、同教授を経て2008年よりSDM研究科教授。2011年四月よりSDM研究科委員長。この間、1990年〜1992年カリフォルニア大学バークレー校Visiting IndustrialFellow、2001年ハーバード大学VisitingProfessor。

『幸せのメカニズム 実践・幸福学入門』講談社現代新書

『脳はなぜ「心」を作ったのか 「私」の謎を解く受動意識仮説』ちくま文庫

『システム×デザイン思考で世界を変える 慶應SDM「イノベーションのつくり方」』日経BP社 など著書多数。

未来のイノベーションを生み出す人に向けて、世界をInspireする人やできごとを取り上げてお届けしたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。