鼎談・星座をつくりたい 津野海太郎×宮田文久×若林恵|黒鳥社の新刊『編集の提案』収録の鼎談を特別公開!

伝説の編集者・津野海太郎が1977年から2001年に書いた文章に「編集」の新たな可能性を探る書籍『編集の提案』。本書に収録されている、津野海太郎さん、宮田文久さん(編者)、若林恵(黒鳥社)3名の鼎談を4月19日開催の刊行イベントに合わせて特別公開!「編集」という営みは、時代の中でどう移り変わり、どう拡張し続けているのか。是非ご一読ください。

4/19(火)「そうだ、津野さんに訊いてみよう!」『編集の提案』刊行記念イベント開催!

伝説の編集者・津野海太郎さんが、みなさんからのご質問・お悩みにお答えするイベントを4月19日に開催します。「編集」についてあれやこれや質問できる、またとない機会です。『編集の提案』の内容から、日頃の仕事の悩みから人生相談までドシドシお寄せください!奮ってのご参加お待ちしております。

■日時:4月19日(火)18:30-20:30

■出演:津野海太郎×宮田文久×若林恵

■開催方法:オンライン(Zoomウェビナー)

■料金:1,500円(税込)

■お申し込みはこちらから

鼎談・星座をつくりたい

津野海太郎×若林恵×宮田文久

「編集」という営みは、時代のなかでどう移り変わり、拡張しているのか。著者の津野海太郎(一九三八年生まれ)と、元『WIRED』日本版編集長にして、本書の発行元であるコンテンツレーベル・黒鳥社を率いる若林恵(一九七一年生まれ)、株式会社文藝春秋を経てフリーランスとして働く編者の宮田文久(一九八五年生まれ)が、世代をまたいで語り合う。

宮田 そもそもこの本は、まず私が「津野さんが若いころに書いた編集論をまとめたい」と企画して……。

若林 それを私の黒鳥社に持ち込んできたんです。

津野 で、私が宮田さんから最初のメールをもらうことになった。あの段階で、もう仮目次が添付されてたでしょう。

宮田 ええ。

津野 昔、私が出した何冊かの本から編集関係の文章を選んで、それを再編集してくださった。その仮目次がなかなかよかったのね。私が三十代から五十代のころに書いたものが中心になってるから、とすると、その頃、たとえば一九八〇年に、あなたたちは……?

若林 私は十歳です。

宮田 私は生まれていません(笑)。

津野 じゃあ平均して私の四十歳くらい下か(笑)。私の四十歳上というと、井伏鱒二とか中野重治とか川端康成とか、外国でいうとヘミングウェイやブレヒトやボルヘスといった人たち。スペイン内戦で殺された詩人のガルシア・ロルカとかね。私にとっては、どなたも、けっこうな「歴史上の人物」ですよ。とすると私だって、あなたたちから見れば、れっきとした「歴史上の人物」なのかもしれない(笑)。

そんなじじいが若いころに書いた文章に、思いがけず関心をもってくださった。うれしかったけどね、現役編集者のおふたりが、そんな古い文章のどこを面白いと思ってくれたのだろうと、ちょっと不思議な気もした。そのあたりから話を始めませんか。

宮田 実は二〇一八年から、若林さん、音楽評論家・柳樂光隆さんと三人で、勉強会のようなイベントを開いていたんです。「考えてみると、インタビューってよくわからないよね」「発注や朱入れって、どうやってる?」というようなことを、正解もなく延々と話すんですけど。

津野 どういう人たちが集まるの?

宮田 書籍や雑誌の編集者もいますが、圧倒的に多いのは、ウェブの編集者やライターとして働いている若い人たちですね。

津野 ウェブ編集者って、紙の本や雑誌の編集者とどう違うんですか?

若林 ウェブサイトでは基本的に、毎日、記事を更新するんです。自分で記事を書く場合もあるけど、通常はライターさんがあげてきた原稿にタイトルをつけ、SNS用の文言を書き出して、というふうに整理し、システムのなかに入れ込んでいく。ひとつひとつの記事の編集と全体の編成―これを並行して行うのが、ウェブ編集者の仕事です。

宮田 紙メディアの経験者がウェブ編集をするようになったとき、よく口にするのが、「校了がない」ということですね。

津野 月刊誌なら毎月、校了日に向かって全員で突っ走るけど、そういうことがないわけか。

若林 ないですね、毎日アップするので。

津野 演劇の世界だと、役者もスタッフも、全員が初日に向かって作品をつくりあげていくでしょう。あれと同じで、そこから生じてくる特殊な力があるんだけど、その力を、いまのウェブの仕組みのなかでどうやってつくるのか、という問題はあるよね。

宮田 一定のクオリティを維持していくための力、ということですよね。

津野 紙の編集者たちがやってきたのは「定着」という作業です。テキストや写真やイラストを組み合わせ、それを紙に印刷するというしかたで、ちっとやそっとでは動かせないように定着させる。ところがウェブの世界では、同じ「編集」という言葉でも意味が変わってくる。はたしてどこまで同じ「編集」という言葉を使えるのか―。

若林 そこはけっこう難しいところなんです。私も紙の雑誌の出身なんですけど。

津野 どんな雑誌をつくっていたんですか?

若林 最初は平凡社で、『月刊太陽』編集部に所属していました。そこから独立し、『WIRED』日本版の編集長を経て、現在に至ります。

津野 すごいね。堂々たる履歴じゃないの(笑)。

若林 そうなんです(笑)。おっしゃるとおり、月刊誌って基本的には月一回校了があって、そこに向けてとにかく辻褄を合わせていくという面がある。それがウェブになった瞬間、毎日、記事を出すことになる。自分も経験してきましたが、たとえば十人かそこらの編集部の体制で記事を毎日出すというのは、ほぼ不可能に近い。

津野 そりゃそうだ。

若林 ウェブでは、その不可能なことをやっているメディアがほとんどなんです(笑)。新聞だったら、日々、世の中で起きていることをスキャンできる人員体制になっているけど、そんな体制が整っていないウェブメディアでも、ほぼ一律に新聞的な装いをまとわなければいけなくなってしまった。そこでよく使われる「編成」というのは、まさに新聞の言葉です。そうした状況のなかで、「自分たちは何をすりゃいいんだっけ?」と、わからなくなっている。

宮田 一方で、たとえば「依頼する」「インタビューする」といった技術では共通している面もある。それらをどこまで一緒に共有しつつ話すことができ、どのあたりから違うものとして扱えばいいのだろう。そういうことも、そのイベントで探っていたんです。ただコロナ禍もあってイベントが途絶え……そんな二〇二〇年の初夏に、私がふと津野さんの本を読みはじめ、たどり着いたのが一連の編集論です。「あれ、私たちが手探りで悩みながら進めていたことを、とっくに考え抜いていた人がいるようだぞ」と。

最初の大きな衝撃は、「テープ起こし」に言及されている文章を読んだことでした。ちょうど私が、講談社の雑誌『群像』二〇二〇年十月号で、テープリライターの桜庭夕子・久美子さん親子にインタビューした時期でもあったんです。私が以前所属していた文藝春秋の出版物を支えてきてくださった方たちで、イベントにもゲストとしてお呼びした。実はこのディスカッションの「起こし」もしてくださっています。

津野 『群像』の桜庭さんたちへのインタビュー、読みましたよ。そうか、やっとわかった。さっきいったように、なぜ私の文章に関心をもってくれたのか、ずっと不思議だったけど、きっかけは「テープ起こし」だったんですね。

宮田 突然、オファーのメールをお送りしたのが、二〇二一年の六月。こんなお返事をいただきましたね。「これまで編集論集を出すなどとは考えてもいなかった。えらんでいただいた文章のリストを見て、ふうん、いまどきこういう本が可能なのか、とおどろきました」―。

津野 ほんとにおどろいたんです。なにしろ私が「テープ起こし」論を書いた一九八〇年代には、ごく少数の人をのぞくと、誰も関心をもってくれなかったから。

宮田 少数の人というのは?

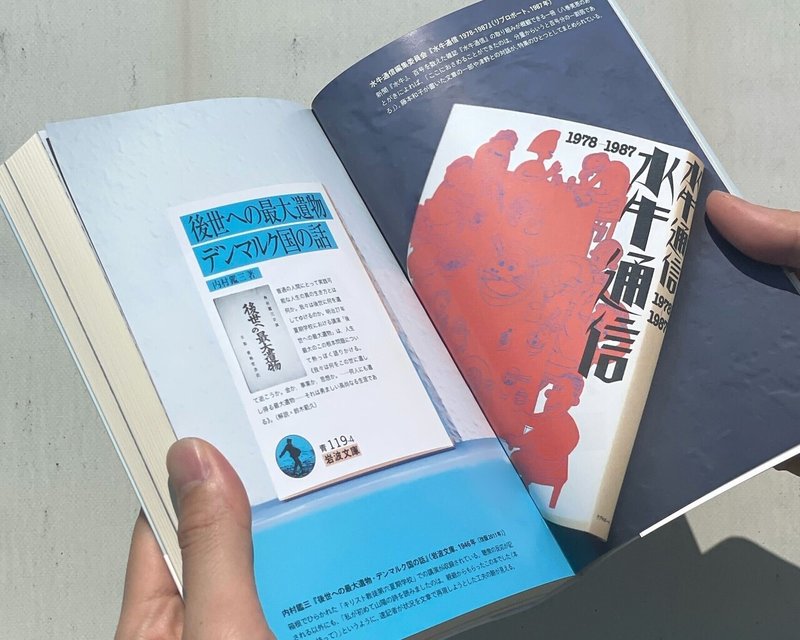

津野 高橋悠治・八巻美恵夫婦や平野甲賀と一緒にやっていた『水牛通信』というミニコミや、もっとあとでは黒川創さんを中心とする「編集グループSURE」の人たち―。

若林 それにしても反応がなかったとは意外ですね。

津野 だから実質的には、おふたりが私の「テープ起こし」論の最初の読者ということになる(笑)。桜庭さん親子のような方々のことも、こんど初めて知ったしね。時代が変わったんだな、長生きしてよかったと、つくづく思いました。

桜庭さん親子は、未知の領域の人たちの語りを、丹念に勉強しながら起こしていくわけですよね。あそこを読んで、鶴見俊輔さんの語りによる自伝、『期待と回想』(晶文社、一九九七年)という本を編集したときのことを思い出した。「べた起こし」の膨大な原稿を、中川六平と上下巻で手分けしてリライトしたんだけど、鶴見さんがハーバード大学の哲学科の学生だったころの話など、専門的な話がバンバン出てきて、猛勉強を強いられた。だから桜庭さんと同じ。身につまされましたよ。

宮田 そうした学びながら進める手つきは、これからの若い世代にとっても重要だと思うんです。津野さんが書かれた編集論的な文章は、私たちが「未知の領域」を考えていくときに、おそらく手がかりになるんじゃないかと感じるんですよね。

津野 細かな技術でいえば、同じことをやっている面もあると思うけど、先ほどの「編集」解釈の食いちがいも気になるね。

若林 「自分たちのことを編集者だと思っているんだけど、どこでどう編集者たりえているのか」というのは、いまの編集者たちの悩みだと思うんです。

ウェブ編集者は新聞的な動きをせざるをえないという話をしましたが、そうすると同時に客観性も求められる。でも、個人的な感覚でいえば、編集者というのはもっと主観的な仕事だという気がするんですよ。「とりあえず俺は面白いと思っているから、たぶん世の中に何千人かは面白いと思うやつがいるだろう」というような、ざっくりとした投げ込み方をするわけじゃないですか。それで、客観性と主観性のあいだでせめぎ合いになるというか……。

宮田 目の前で回転しつづける仕事に対応しながら、編集の技法や哲学を学ばなければいけない。そんな困難も、より加速している面があるかもしれません。

*

若林 津野さんは編集の仕事を、どう教わってきたんですか。

津野 きちんと教わったことはないです。私を晶文社に引き込んだ小野二郎という人物は、すぐれたウィリアム・モリス学者でもあったから、モリス流儀の版面設計といった教育は漠然と受けたけど、実践的なビジュアルのセンスは、あまりない人でしたからね。印刷所に原稿を渡すときの指定なんか、そこらへんにある紙に「何ポイントで何行」と殴り書きするだけ(笑)。だから、戦前からつづいている老舗出版社に就職したおふたりとは、まったく環境が違うんですよ。

宮田 晶文社自体が、津野さんがかかわりはじめた一九六三年末の時点で、創業から四年近く、というタイミングだった。

津野 ええ。だからシロウト劇団に入った新人のようなものだった(笑)。私の側だって、つくった本を読者に読んでもらうというよりも、自分が読むために編集者になった、という感じのほうがつよかったからね。

若林 自分で読む?

津野 戦争が終わったとき、私は小学一年生だったんですよ。だから、いくら本が読みたいと思っても、まわりに読む本がない。古い本は空襲で焼けちゃったし、新刊書は年間の出版点数がいまの百分の一以下しかなかったからね。腹も減ったけど本にも飢えていた。その後、アメリカ軍の占領が終わって、私が大学にはいるころになっても、まだ、最新の翻訳本が続々と出るなどというような状態にはなっていなかった。それでも、ぜひ読みたいと思うなら、自分が本をつくる側にまわるしかない。

翻訳本だけじゃなく、当時の出版界には、たとえば映画とかジャズとかミステリーとか、新しい大衆文化についての本を、しっかりした造りで出すという習慣も、まったくなかったんです。だから植草甚一さんも小林信彦さんも、かれらの書いたものは一向に本にならないわけ。逆にいえば、翻訳であれ日本のものであれ、当時の業界には、私みたいな人間が読みたい本を自分でつくる余地がいくらもあった。

宮田 すると編集のノウハウや思考は、本をつくりながら学び、自分で練り上げていった、と。

津野 ええ。そうするしかなかった。

若林 となると、津野さんのデザインに対する感覚は、どうやって培われていったんですか。

津野 晶文社にかかわるようになる前、大学を出てすぐ『新日本文学』という文学運動誌の編集部に入ったんですが、その雑誌のデザイナーが途中で粟津潔から杉浦康平に代わった。そうしたら途端に、それまでの伝統的な文芸雑誌のスタイルが、シャープな前衛雑誌ふうにガラリと一変したわけね。それを見て、「デザイナーが代わるだけで、同じ雑誌が、こんなにも変わるものなのか」と衝撃を受けた。

宮田 津野さんの編集観に、ビジュアルという要素が強烈なまでに刻まれた、と。

津野 そう。でも杉浦さんと付き合うのは大変でしたけどね。たとえば墨をつけた筆を紙の上でパッと振ると、その墨が飛び散るでしょう? 「この点々をさけて活字を組んでもらってね」と編集者の私にいうわけ。で、印刷所にもっていくと、「だめだめ、活版でそんなことできるわけない」と突きかえされ、すごすごと杉浦さんのもとに戻れば、「いや、絶対にやれるはずだ」といわれる(笑)。

とはいえ、デザイナーが持つ力を知った衝撃は大きかった。「このさき編集者としてやっていくとしたら、なんとしてでも、いいデザイナーを探さなくては」というふうに思ったわけ。ただし杉浦さんだとちょっと怖い(笑)。それで晶文社にさそわれたとき、大学卒業後に知り合った平野甲賀という私と同年齢のデザイナーを、一緒に引っ張り込むことにした。

宮田 平野さんと、新たな時代のエディトリアル・デザインを模索していくなかで、ぶつかりあうこともだいぶあったのでは? 甲賀さんが独自の描き文字をつくっていくなかで、書名が読めないということもあったとか。

津野 だいぶどころじゃなく、しょっちゅう怒鳴り合いしてましたよ(笑)。たとえばこれ、私の『門の向うの劇場 同時代演劇論』(白水社、一九七二年)という本の表紙の描き文字(次ページ参照)だけど―。

若林 たしかに、ほぼ読めない(笑)。

津野 あとこれね、『長谷川四郎全集』(全十六巻、晶文社、一九七六~七八年)。最初の平野のデザインでは、真ん中の活字組みの部分がないの。そんなの読めるわけねえよ(笑)。

若林 でも、かっこいいですね。

津野 うん。だから困る(笑)。

宮田 並行して津野さんは「黒テント」で演劇もやっていたでしょう。同時に聞き書きの本をたくさんつくっていた。編集をパフォーマンス的にとらえる感覚はありましたか。

津野 「パフォーマンス的」を「演劇的」と考えれば、多少はあるかもしれませんね。

話しことばからつくった本は、この本でも触れている『子供!』(晶文社、一九八五年)のほかにも、たとえば画家・戸井昌造さんの『戦争案内』(同、一九八六年)とかね。新宿のダンスホールに通っていた早稲田の軟派学生が、どのようにして一丁前の兵隊に仕立てられていったのか、そのプロセスを具体的に聞きとって絵入りの本にした。ほかにも浅草・弁天山美家古寿司の内田榮一親方の『江戸前の鮨』(同、一九八九年)とか、沖縄の反石油備蓄基地闘争の中心にいた安里清信さんの『海はひとの母である』(同、一九八一年)とか、吉田日出子の『女優になりたい』(同、一九九三年)とか、いろいろありますよ。

戸井さんは友人の戸井十月のお父さん。内田さんは友人に連れられて行った鮨屋の大将。安里さんとは黒テントで沖縄にいったとき知り合った。吉田日出子は演劇仲間。ようするにテープレコーダーが一台あれば、たまたま酒場で隣り合った知らないオヤジの本だってつくれるんですよ。その話が面白ければね。

それが「パフォーマンス的」かどうかはわからないけど、古事記にしても、聖書や論語にしても、もともと本というのは、記憶されていた言葉を文字に書きとめる作業からはじまったわけじゃない? はじめは声や体の表現だったものが文字化されて、一方で印刷本になり、他方で近代の劇場演劇になった。という意味では、はるか昔の「はじまりの本」と「はじまりの演劇」の段階では、どちらも同じものとしてあったといえる。「話しことばから文字へ」というテープ起こしの作業には、その再現という感じがちょっとあるね。

*

津野 それだけでなく、私が編集者になった一九六〇年代には、出版界と演劇界で、よく似た事態が並行して起こっていたんです。

若林 どういうことですか?

津野 大雑把にいってしまうと、当時の、というか近代日本の出版と演劇の仕組みは、同じ時代、つまり関東大震災のころに、そろってできあがったわけね。

出版の側でいうと、廉価な全集(円本)や文庫や新書や大衆雑誌のカタチが確立し、そこで形成された出版業界の仕組みが、戦争をへて、戦後の六〇年代まで、ほとんどそのままのカタチでつづいていた。編集者でいうと、たとえば文藝春秋や新潮社や講談社の「文芸編集者」がいる。一方で、岩波書店や平凡社の「学芸編集者」たちがいて、その背後に文壇や大学アカデミズムがドカンと控えていた。名門出版社の編集者はその空間で自由に動くことができたけど、晶文社のような無名の出版社の編集者には、そんなことはできませんよ。となると、既成の仕組みのなかで動くんじゃなく、一から自分で考えてやらなければならない。

その仕組みはね、演劇の世界における「新劇」とよく似ているんですよ。当時の新劇界では、関東大震災直後に発足した築地小劇場の流れをつぐ民藝と俳優座と文学座という三大劇団を中心に、それを支える全国的な観客組織(労演)があるというふうに、がっちりしたシステムができていた。そこに私たちが割り込もうとしても、何もできないんです。たとえば地方にでかけて劇場に観客を集めようと思っても、劇場も観客も、そのすべてを新劇団(=労演)が握ってしまっていたから。そうした状況に対する反発で、鈴木忠志の「早稲田小劇場」とか、唐十郎の「状況劇場」とか、われわれの「黒テント」といったアングラ演劇が出てきた。これまでと違う仕方で芝居をつくり、興行をやる。そうしたことが並行して起こっていったんです。

宮田 なるほど。そうした変化の時代のなかで、だんだんと「テープ起こし」の力が発揮されていったわけですね。

最近は、黒人女性への聞き書きを手がけた藤本和子さんの再評価が進んでいますよね。津野さんが編集を手がけた『塩を食う女たち 聞書・北米の黒人女性』(晶文社、一九八二年)は二〇一八年に岩波現代文庫に入り、『ブルースだってただの唄』(朝日選書、一九八六年)は、二〇二〇年にちくま文庫に入りました。そんな藤本さんが、本書収録の「テープおこしの宇宙」のなかで、「スタッズ・ターケルがテープから文字におこしたことばは、私にはいくぶん画一的に感じられる」と発言したエピソードが登場していて印象深いです。あれは、どういう意味だったんでしょう。

津野 ターケルというのは、百人以上の「ふつうの人」の聞き書きでつくった「語りによる現代史」シリーズの高名なインタビュアーですね。そのターケルの『仕事!』や『「よい戦争」』(どちらも晶文社刊)での言葉の再構成は、なんだか古くさい感じがする、ということじゃないかな。藤本和子のやり方であれば、黒人であったり女性であったり、その個別のあり方が、なまなましく感じられるように「テープ起こし」をやるわけだけど、それにくらべるとターケルのテープ起こしは「画一的」だと。たぶんそういう発言だったと思いますよ。

宮田 違う仕方で、黒人の女性の声を聞き、書く。とても今日的な問いですね。現代的ということでいえば、「雑誌のロンサム・カウボーイ」で、片岡義男さんが、編集会議を開いて決める以外の雑誌のつくり方はないのか、と問うたエピソードが出てきますよね。

津野 いっしょにやっていた『ワンダーランド』という雑誌の編集会議のことね。テーマがあって、それを書く筆者がいて、そのふたつを目次にずらりと並べるだけではつまらない、と思ったんだろうな。たぶん片岡さんは、それに対抗する雑誌のカタチとして「カタログ」を考えていたんだと思いますよ。具体的には、アメリカのヒッピー・ムーブメントから生まれた『全地球カタログ』(スチュアート・ブランド編集)―。

同じころ、かれは川端康成の『雪国』みたいなベタベタした小説はいやだ、ともいっていたな。そういうものではなく、たとえば台風が発生し、それが北上して日本に上陸し、ひとつの町に近づいて通り抜けていく―そのプロセスを外から書きしるしていくだけの小説が書きたいといって、現に、「ロンサム・カウボーイ」という連載を『ワンダーランド』でやってのけた。

*

宮田 そうしたプロセス自体を編集していくという話は、「本の野蛮状態のさきへ」に出てくるメキシコの漫画家リウスが、自らの学びを漫画にしていったという話にも通じます。さらに時代がくだって「シロウトがつくったマニュアル」での、わかりにくいデジタル・テクノロジーのマニュアルにかえて、だれもが理解できるマニュアルをつくる、という話にもつながる。数十年を隔てて一貫しているその編集の精神というのは、何なのでしょうか。

津野 基本はね、ごくプラグマティックなものなんですよ。たとえば「明日の何時にどこそこで会おう」と約束して、相手がそのとおりに現れれば、双方のあいだで「意味」が成立していたことになるし、現れなかったら、そこに「意味」はなかったことになる。私でいえば、やれるところまで、その手の荒っぽい意味論でやっていく。そうすれば、そこから外れる見えない世界も、よりはっきりと見えてくるんじゃないかと……。

若林 私が若いころ、『月刊太陽』の編集部にいたときは、「焼き物の特集をやれ」などといわれても、全然知らないわけなんですよね。窯元さんのところにいって話を聞いたり、一夜漬けのようにいろいろ本を読んで調べたり、なんとか特集を校了して「ああ、よかった」と一息つく……。そのときに、「いまからつくったら、もうちょっといいものになるのにな」とは思うんです。それでも、何も知らない人間がいろんなところに出向いていって、学んでいくプロセスそのものが結局は誌面になっているんだな、という感覚はある。読者がそれを追体験していくところが、雑誌の意外な面白さなのかなという気もします。

津野 そこで意味が伝わればね。だから「テープ起こし」というのは、一歩も二歩も踏み込んで起こしたほうがいいと思うな。わかりにくい箇所は放っておかないで、遠慮せず、きちんと意味が通じるような語りにしておく。もし語り手が私の発言と違うと思ったら、自分で直してもらえばいいんだから。

宮田 それこそまさにプラグマティックな仕事の進め方なのでしょうし、藤本さんが批判的にとらえた「画一的」な手つきとも、似て非なるものだろうと感じます。

若林 そのプラグマティックなプロセス自体が、編集という作業なんですかね。

宮田 他方でそうしたプロセスって、一歩外に出るとよく見えないと思うんです。すると、編集はどれほど社会的な営みでありうるのか、という問いも頭に浮かぶのですが……。

若林 私はいまだに、自分の親に編集とは何かを伝えられません。

津野 親に伝えるほど難しいことはない(笑)。

若林 たしかに(笑)。津野さんは「編集者って何ですか?」と聞かれたらどう答えますか。

津野 答えられませんよ、その手の質問には(笑)。ただし、編集という行為そのものはね、映画の編集があるでしょう、あれなんですよ。すでに撮り終えた山ほどあるフィルムから、必要なものをえらんで、それを的確につなぎ合わせて、新しい面白さ、新しい美しさ、新しい深さ、つまり新しい価値を生み出す。すでにあるものからえらんで、つなげる―映画にかぎらず、それが編集という行為なんじゃないかな。

その意味で編集は設計とはちがう。設計では、まず設計図をつくり、それに必要なパーツをつくったり集めたりして、そこに当てはめていくけど、編集ではバラバラの既製品を組み立てて新しい意味をつくり出す。エイゼンシュテインの「モンタージュ」とか、マルセル・デュシャンの「既製品のオブジェ」とか、いろいろあるじゃない。植草甚一さんが凝った「コラージュ」なんかもそうだよね。

若林 かつては写真のポジフィルムを、ルーペをのぞき込んでセレクトしていました。そうやって選んだ写真をレイアウトに置いて、また置きなおして、という作業が本当に好きだったんですが、そうやってやりながら考えるということが、編集の進め方なんですかね。

津野 普段の料理もそう。冷蔵庫を開けて、そこにある食材を組み合わせて、美味しい、でも名称のない料理をつくる。やっぱり編集だよね。

宮田 若林さんは最近、編集というのは人や社会をふくめた状況に対する、ある種の「介入」だとよくいうんですが、それはまさにバラバラな状況に入っていくことなんでしょうね。

若林 塩を入れたら、うまく味がつながるかな、というようなことですね。

津野 そうか、それも介入か(笑)。ただね、「何かと何かを結びつけて新しい価値を生み出す」ということに、私たちは本という領域で取り組んできたわけだけど、デジタルな環境での編集の姿というものが、まだクッキリとは見えてこないよな。

宮田 とはいえ津野さんは、本を絶対化しませんよね。本を渇望し、本をつくって生きてきたのに、本を相対化しているところがある。

津野 紙の本はこの上なく優れたものだと思うけど、それが諸メディアの中心に威張って君臨する時代は、もう終わったということですね。

宮田 逆にいえば、諸メディアの王としてではない本の可能性はあるんですかね。

津野 もちろん、そう思います。というか、それが本来の位置なんじゃないかな。なにも王様になるために本があるわけじゃない。―とはいえ、いま私があなたたちの年齢だったら、はたしてこの状況でどう動いただろうか……。

若林 なかなかつらいですよ(笑)。

津野 想像もつかないね(笑)。やっぱり、いまの若い人たちが「こんな世界はヤバい」と思って、インターネットの新しい使い方を考えるしかない。私の年齢ではむりだよ。もしかしたら、あなたたちだって、そうなのかもしれない。

宮田 本当に(笑)。そこで若い人たちが動き出すときに、津野さんが「編集者というくせのゆくえ」で書いている、「おせっかい」というのはヒントになると思うんです。誰かに何かを書いてもらいたいというのは、その人に対するおせっかいですし、こういうものを世に出したい、問いたいというのは、いわば世界に対するおせっかいじゃないですか。

津野 まさに「介入」だね。

宮田 そこでの私的な動機と行動が、見知らぬ誰かにとっても影響を及ぼしうるという謎の確信にもとづいて、編集という営みは駆動する。近年注目されるケアという概念より、もっと身勝手なところがあるわけですが、それにしても私的な領域と公共の領域のあいだで動くことになるわけで、「おせっかい」というとらえ方は手がかりになるのでは、と。

津野 おせっかいすれば、そのことで、おせっかいした人間自身も変わる。そういうことなんじゃないかな。ここでは「星座」という言葉をつかったけれども、自分が「いいな」と思う人たち(=星々)がかたちづくる仮想の空間(=星座)をつくり、その星座に自分も一員としてくわわらせてもらう。それが「編集者になる」ということなんでしょうね。自分ひとりでできることなんて、たかが知れてますよ。出版でも芝居でも、その他の社会的な活動でも、その仮想の星座のなかで動くことは楽しい。

いまの人は、昔のように運動的に動くということは苦手かもしれない。でも自分を孤立させないで、バラバラのまま、ゆるやかに輪をつくっていくという点では、私たちの時代よりも、はるかにすぐれてるんじゃないですかね。それを各自でやっていけば、重なりあって厚くなり、やがて社会のなかに垂直化した大きな動きが出てくるかもしれない。イメージとしてはそういう感じかな。私は今回、おふたりが考える星座のなかに入れてもらうことができた。私が自分の星座にあなたたちを入れるかどうかは、また別だけどさ(笑)。

若林 なんでですか、入れてくださいよ!(笑)

津野 星座のつくり方が、私たちの時代とは違ってきているからね。星々だって個々に違う。いつの間にか消えてしまう星もあるし、突然爆発する星もある。それでもいちいちオタオタしないで、ゆっくりと、大きな星座のかたちを浮かびあがらせていけばいいんじゃないかな。

(2021年10月22日、津野宅にて収録。テープリライトは、桜庭夕子・桜庭久美子)

津野 海太郎 (つの かいたろう)

1938年、福岡県生まれ。評論家・元編集者。早稲田大学文学部を卒業後、演劇と出版の両分野で活動。劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任する。植草甚一やリチャード・ブローティガンらの著作の刊行、雑誌『ワンダーランド』やミニコミ『水牛』『水牛通信』への参加、本とコンピュータ文化の関係性の模索など、編集者として多くの功績を残す。2003年『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』で新田次郎文学賞、09年『ジェローム・ロビンスが死んだ』で芸術選奨文部科学大臣賞、20年『最後の読書』で読売文学賞を受賞。他の著書に、『したくないことはしない 植草甚一の青春』『花森安治伝 日本の暮しをかえた男』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』など。

※写真:川谷光平

宮田文久(編者)

1985年、神奈川県生まれ。フリーランス編集者。博士(総合社会文化)。2016年に株式会社文藝春秋から独立。WIRED.jp、i-D Japan、CINRAといったウェブ媒体でポン・ジュノ、タル・ベーラ、一柳慧、細野晴臣、坂本龍一らへインタビューするほか、伊藤亜紗・渡邊淳司・林阿希子『見えないスポーツ図鑑』(晶文社)や各文芸誌をはじめ、対談の構成や書籍の編集協力などを担う。本書が初めての編著となる。

『編集の提案』津野海太郎(著)宮田文久(編)

耳にしたことはあるけれど、 何をしているのかはよくわからない。

本や雑誌づくりで体現されてきた、謎めいて、不思議で、

奥深い「編集」という営為の、知られざる正体。

伝説の編集者・津野海太郎の実践と思索に、その新たな可能性を探る、

「編集者以外の人」のための編集論アンソロジー。

◉書籍の購入はこちらから

【目次】

実用本位の夢 編者によるまえがき

第1章 取材して、演出する

テープおこしの宇宙/座談会は笑う/初歩のインタビュー術/雑誌はつくるほうがいい

第2章 人とかかわる、固定観念を脱する

太い指とからっぽの部屋/植草甚一さんの革トランク/編集者としての植草甚一/雑誌のロンサム・カウボーイ

第3章 テクノロジーと歩む

シロウトがつくったマニュアル/フランケンシュタインの相対性原理/パソコン通信で対話できるか

第4章 変化を編集する、編集することで変わる

本の野蛮状態のさきへ/森の印刷所/「世界の書」──アジアの髄からマラルメをのぞく

第5章 複製技術は時を超える

印刷は編集の敵にあらず/子ども百科のつくりかた/晩年の運動/編集者というくせのゆくえ

鼎談・星座をつくりたい 津野海太郎×若林恵×宮田文久

【著者プロフィール】

津野海太郎

1938 年、福岡県生まれ。評論家・元編集者。早稲田大学文学部を卒業後、演劇と出版の両分野で活動。劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任する。植草甚一やリチャード・ブローティガンら の著作の刊行、雑誌『ワンダーランド』やミニコミ『水牛』『水牛通信』への参加、本とコンピュータ文化の関係性の模索など、編集者として多くの功績を残す。2003 年『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』で新田次郎文学賞、09 年『ジェローム・ロビンスが死んだ』で芸術選奨文部科学大臣賞、20 年『最後の読書』で読売文学賞を受賞。他の著書に、『したくないことはしない 植草甚一の青春』『花森安治伝 日本の暮しをかえた男』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』など。

【書籍情報】

書名:編集の提案 (ISBN978-4-9911260-8-6 C0095)

著者:津野海太郎

編者:宮田文久

装幀・デザイン:藤田裕美

表紙・口絵写真:川谷光平

発売日:2022年3月15日

定価:2200円(2000円+税)

四六版/256P+カラー口絵32P

発行:黒鳥社

販売代行:トランスビュー

◉書籍の購入はこちらから