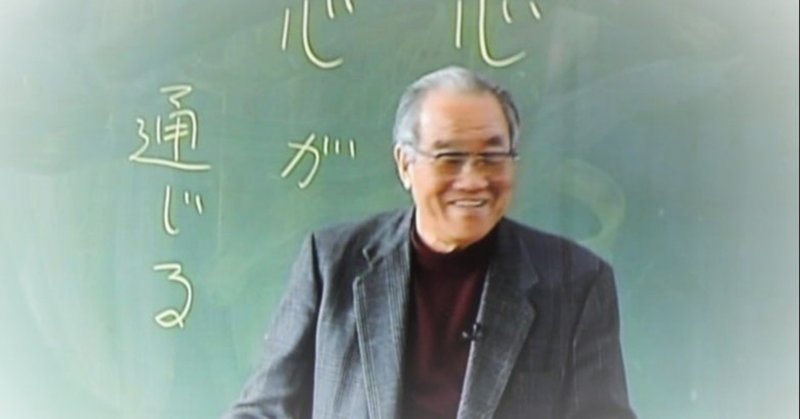

河合隼雄を学ぶ・19「中空構造日本の深層④」

【昔話の心理学的研究】

河合隼雄はしばしば、日本人の特徴として「心の全体性」によく気づいている民族だということを指摘している。人間の心は意識も無意識も含めた全体としての中心、「自己」を無意識に持っており、「自己」と「自我」がいかに関わりを持つかが大切だと、河合隼雄は繰り返し述べている。そして、日本人は心の全体としての「自己」の存在に西洋人よりはよく気づいており、その意識は無意識の一点、「自己」への収斂される形態を持っているのではないか、と分析している。つまり、意識と無意識の境界も不鮮明なままで、漠然とした全体性を志向しているのである。

境界を不鮮明にして全体性を求める態度は、日本人の自然に対する態度にも反映されているという。日本の昔話においては、「色彩とか四季折々の変化、いろいろな植物、動物など一切を含んだ風景が語り手の観念のなかで重要な地位を占めている」と、西ドイツの昔話研究家のジェンダは指摘している。また、ロシアのチストフのエピソードも面白い。彼が孫に「浦島太郎」の話を聞かせていたときのこと。四方を春、夏、秋、冬の景色によって囲まれている華麗な竜宮城の描写をしている間、孫は興味を示さず、何か別のこと期待している様子だという。チストフが聞くと、孫は「主人公の浦島が、竜宮城の竜といつ戦うのか」待っていたという。ここに、自然との一体感を大切にする国民性と、対象との戦いに重点をおく国民性との差が如実にあらわれている。

さらに自然との一体感をもう少し押し進めると、死というものが案外親しみやすいものとなる。死はある意味では、人間が自然という全体性へと還ることと考えられるからである。

また、西洋の昔話が「結婚」で終わることが多いのに対し、日本の昔話はそれが数少ない。西洋では、明確に確立した自我が、その統合性のために、失われたものと再結合することが必要である。それに対し、漠然とした全体性に生きるものとしては、何かと結合するということは、ほとんど問題にならないのだと河合隼雄は分析している。

日本人というのは、男女の結合による完成よりは、完成するはずのものが別れて立ち去っていくところに美しさを見出している。立ち去る、消え去るものの美しさが、日本人の美意識と結びついている。日本人を動かしている非常に大きな原動力は、立ち去るものの哀れさと、立ち去ったものの恨みである、と言うことができる。これは日本人の心性を語るうえで、非常に大きなポイントである。

また、古事記のスサノオとアマテラス、そしてスサノオの子孫としての出雲系の神、大物主のエピソードを考えると、日本において非常に特徴的なのは、いちど相対するものを外へ追いやるのだが、その追いやられたものがまた帰ってきて入り込んでくる。そして全体を活性化して、揺り動かして新しくする。こういうパターンがよく繰り返される、ということである。何か相反するものとか、違うものが統合されて新しいものができるというふうなパターンである。

【民話と幻想】

民話における妖怪などの幻想世界も、「全体性」ということに関係がある。幻想の世界は、人間の意識が合理的に、論理的に外界を知識として認識し、その体系を構築しようとするとき、幻想の世界が思いもかけず立ち現れて、全体性を回復しようと働く。常に規範を守り、自分を抑制する生き方をしてきた人が、豊かな幻想の世界を夢で見て、自分の肉体性を回復させようとする事例が紹介されている。

【「うさぎ穴」が意味するもの】

豊かな幻想の世界を描いているものとして、河合隼雄は児童文学に興味をもっていた。「トムは真夜中の庭で」という有名な児童文学があるが、主人公のトムがなぜ幻想の「庭」を見たのか。それについて、河合隼雄はこんなふうに分析をしている。

自然科学の知識は、人間というものがどうして生まれてくるかを説明するものではあっても、トム・ロングという個人が、どうして他ならぬトム・ロングとして、この時この場所に存在することになったかを説明してくれるものではない。私という人間が他ならぬ私として存在するという確信を持つこと、言い換えると、私という人間が生きていく「意味」を見出すこと、それについては自然科学は解答を与えてくれず、各人は各人にふさわしい方法でそれを見出さなければならない。つまり、トムは自分にとってかえがえのない秘密として「庭」を持たなければならなかったのだ、と。

「うさぎ穴」とはもちろん、不思議の国のアリスの「うさぎ穴」である。河合隼雄は、「うさぎ穴」とは、トムや(ミヒャエル・エンデの)モモたちのように、真実を見る力をもった透徹した「子どもの目」のことではないか、と考察している。この世をこのような「子どもの目」によって見るとき、そこに大人たちが見飽きている世界とは異なる世界が見えてくるのではないだろうか。モモが大人からも子どもからも等しく友人として扱われたように、透徹した「子どもの目」を通して描かれた文学は、子どもからも大人からも愛されるべきものである、と河合隼雄はいっている。

そして本物のファンタジーは、毎日の責務のために目を曇らされた大人たちが見損なっている「現実」を語ってくれている。そこで描かれている「現実」は、大人たちが見てると思い込んでいる現実以上の重みをもつものなのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?