ネオ・ビック・ブラザー時代における処方箋 ―フーコー権力論を越えて―

1. はじめに

本稿は、現代社会において一つの争点となっている「監視社会化」について、フーコー権力論を下敷きにし、援用しながら、近年のビックデータ時代において出現した新しい監視文化や権力のあり方について考察したものである。この監視社会についての危惧は国内外問わず、例えば2001年の同時多発テロ、所謂9.11以後のセキュリティ対策の強化や、2013年のスノーデン事件、2015年に施行されたマイナンバー法、2017年に創設が決定したテロ準備特別法、そして特に2020年8月現在でも未だ収束していない新型コロナウイルス対策における「自由か安全か」を巡る議論に至るまで、様々な文脈で語られてきた。 また、以上に述べた例は「政府―国民」という監視の様式だが、「企業―サービス利用者」という新たな監視社会化の様式も現れている。これは「GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)」や「FAANG(先述の4社+Netflix)」など大手IT企業に代表されるような形で示されるプログラムや、人工知能、アルゴリズムを用いたビックデータでサービス利用者の各情報を言わば監視し、利益を拡大している、という事例に代表されている。 本稿は、このような状況下において、フーコーの権力論・監視論を援用しつつ、監視状況の変遷を確認し、現代の監視社会化の状態と、それが引き起こしている現状、またそれへの処方箋を講じていきたい。

2. フーコーの権力論とその変遷

フーコー(1975=1977)の権力論は、「生権力 bio-pouvoir」という語に集約されうるものである。フーコー以前には、権力とは、一般的に、他者が忌避したいと願っていることを為しうる者が手にしている力であると考えられてきた。そしてそのような他者が忌避したいと願っていることの頂点には、「死ぬ」ことが存在するであろう。そのため、近代以前における権力はその時代の国王や首長がそうしたように、「死なしめる権力」、「生殺与奪権力」を持つ者こそが権力の保持者であったとされている。「生殺与奪権力」を旗手に、脅迫的に相手を否定的にコントロールしていくこと、それが近代以前の権力のあり方であった。 しかし、このような権力構造は17世紀における近代の突入に伴い真逆の方向へと変容する。臣民の生命や健康こそを第一の関心事として管理する所謂「生かしめる権力」、「生権力 bio-pouvoir」になるのだ。この変容の理由として市野川(2000)は、生と死への感覚の変化であると論じている。近代以前は生きていることは与件であり、それを死の領域へと放擲することによる恐怖があったが、近代以降は、生が死と漸近している感覚が普遍的になり、するとなるべく漸近させないように、死の領域から遠ざける権力が必要になり、この権力が公使されないことがそれ即ち死への領域へと放棄されるということを意味しているということを理由として挙げた。

さらにフーコーは、この生権力の焦点に関して、2つのフェーズで論を進めているように思える。生権力の対象を「個人」と「集団」に焦点を分けているのだ。通常、前者の「個人」を対象としている権力は①「規律訓練 discipline」と呼ばれ、後者の「集団」に焦点を当てられた権力は②「生政治 bio-politics」と呼ばれるフーコー晩期の未完のプロジェクトであったとされている。

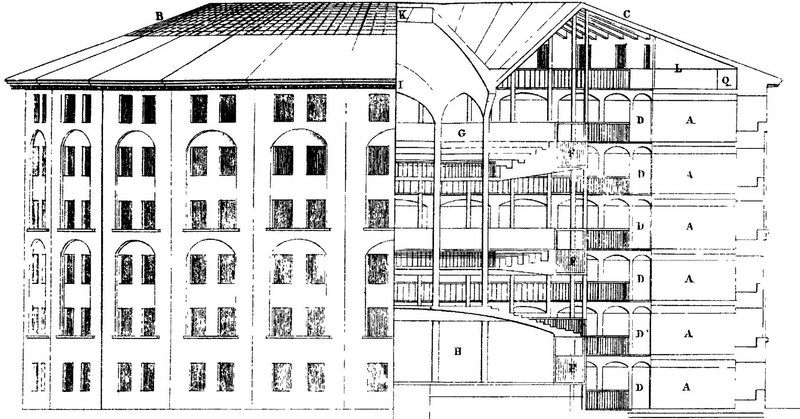

対個人の「規律訓練 discipline」は主著『監獄の誕生』(1975=1977)で紹介されたような、ベンサムが考案した「一望監視施設」と称される「パノプティコン Panopticon」という監獄がその権力の具現化の代表例であるとされる。その監獄の名(pan:汎+opticon:視線)からも読み取れるように、この監獄は円形の建物であり、内部に監視塔が存在している。この監視塔から、監視する者は、全ての独房を見渡すことができる。しかし、その一方で、独房からは誰が監視しているのか/していないのか、ということは分からない構造になっている。そのため、独房に収容されている受刑者は何時でも自分が見られても良いように絶えず模範的な自己を演出する必要があり、規律や規範が自己に定着していくように、自己自身が仕掛けるのである。このような「従順な身体」になった身体は「従属 sujet」することで「主体 sujet」として形成されていくのである。このような権力のあり方は、近代以降モデルケースとして定位し、監獄だけでなく軍隊や工場、学校においても同様の規制が働いているとした。

対集団に焦点を当てた「生政治 bio-politics」は、「多数の人間を生命の固有のプロセス全体、つまり誕生とか死とか生産とか病気などのプロセスを備えた大きな塊」(Foucault 1976=1986, p.242)として把握する、「人口 population」を対象にした学で、その際に「人口統計学であり、収入と住民の算定であり、富みとその循環の、生とその確率的長さの図表化」(Foucault 1976=1986, p.177)などの技術が用いられるという。これによって「国家 state」の学、「統計学 statistics」が発展し、その下で人口調整、公衆衛生、福祉計画、都市計画などが行われていく。また、「生政治」の範疇では、先で見たような規律訓練型主体として我々を形成していくことはその目的ではなく、「データ」や「数値」で「安全」を如何にして保証していくかが課題になっているとされている。

以上に見てきたこの生権力の2つの様式、「規律訓練」と「生政治」はどちらが優勢で、片方が消滅していくということはなく、権力構造の中で並立して存在しているものとされている。しかし、前者の「規律訓練」はドゥルーズ(1990)や東浩紀(2002-2003)によってその終焉を指摘されてきた。ここでその論旨を詳細に述べることはしないが、もはや規律訓練型権力がその代表的な建築物パノプティコンに示されるように「囲われた内部空間」でのみ機能するものではなくなり、情報テクノロジーの発展による、例えば監視カメラに代表されるような「囲われた内部空間」や、「規律訓練型主体」を必要とせずに、個人の行動を把握できる権力、「環境管理型権力」へと変遷したということである。

3. 私たちは監視されている。でも、誰に?

ここまでがフーコー権力論・監視論の概要であったが、これだけでは現代社会の監視を語る上では不十分であるのではないか。さらに我々は論を進める必要があると思われる。それは「監視権力を公使する主体」と「監視権力を行使される主体」についてである。先の章で確認したような生権力は「権力―被権力」の関係が「国家―国民」との間に生じているものである。もちろんこのような監視体系は今でも健在である。例えば、新型コロナウイルスの収束に対してかなり早い段階で成功した隣国、中国は、その感染症の収束理由として「環境管理型権力」と「生政治」が中国共産党によって徹底されていたからであると言えよう。梶谷ら(2019)によれば、国内には2020年には4億台もの監視カメラが設置されており、中国はそれだけを見ても超監視国家と言えるだろう。また、個々人の生涯の言動や行動を、教師や上司が点数化した「信用スコア」なるものが存在しており、それを指針に進学、就職、出世や、新幹線のチケット購入まで行われるという。中国国内の具体例を挙げれば枚挙に遑がないが、このような徹底した監視体制、監視社会化は、ディストピア小説の代表作であり、「ビック・ブラザー」と呼ばれる独裁者が至るとことに設置した「テレスクリーン」を通して市民を監視している、ジョージ・オーウェルの『1984年』を彷彿とさせる。実際に中国のこのような情報テクノロジーを使用することにより統治を円滑に行う方式は昨今、「デジタル・レーニン主義」と呼ばれている。あるいは、日本でも2016年から施行されているマイナンバー制度は―その運用の成功/失敗は脇に置くが―社会保障や税金、災害対策といった今まで複数の機関に存在していた個人の情報を一つに紐付ける制度であるため、これも一種の「国家―国民」間における生権力と言えるだろう。

しかし、現代の監視社会の関係は「国家―国民」間だけではないということは注目しなければならない。様々な具体例が挙げられるが、Twitterなどで自分のツイートにコメントされる「FF外から失礼します」(「FF外」とは相互にフォローしていないことを示すネットスラング)という文言、これは自分のツイートが、<誰か>に見られていた=監視されていたことを意味するし、あるいは中高生の間で流行した、位置情報共有アプリ「Zenly」はまさしく個人間の監視型ツールと言えるだろう。

このような個人間だけの監視だけに止まらず、先にも述べたように「企業―サービス利用者」間でも、我々は監視されている。例えば、Amazonの「あなたへのおすすめ」欄は、利用者がショッピングをすればする程、アルゴリズム的にAmazon側がこちらの嗜好や趣味を学習し、提供してくれる仕組みになっている。そうだとするならば、我々はAmazon側に、私の趣味嗜好を提示 していることになり、Amazon側は、それを不断に監視していると言える。そしてそれは同様のサービスを提供する他社についても、同じことが言える。

我々がここで考察しなければならないのは、「個人―個人」間の監視にせよ、「企業―サービス利用者」間の監視にせよ、我々はその利便さのために―いや、むしろあまりに日常的なため意識などしていないかもしれないが―自ら進んで情報を提示している場合が殆どであるという点である。先に述べた、「国家―国民」間の監視、「ビック・ブラザー」的監視権力は多くの人々が忌避感を覚えるにも関わらず、その一方で自らの個人情報を進んでインターネット上にアップし続けているのである。このように人々が進んで監視する状況をD・ライアン(2018=2019)は「監視文化 the Culture of Surveillance」と名付けたが、これは今までのフーコー的監視権力である一元的な「ビック・ブラザー」が存在するというよりも、「リトル・ピープル」(東浩紀)が各々存在しており、相互に監視しあっているという構図であると定義できる。それ故、日常生活において監視する/されるプロセスが浸透しており、一体誰が主体で誰を監視しているのか、ということが分からず、そもそもその実情すら意識されない社会であるという仮説が立てられる。

しかし、問いは残る。先にも述べたが、なぜ「ビック・ブラザー」的監視は忌避するにも関わらず、新しい形態の相互的監視や企業による監視には違和感がないのだろうか。

4. データ教のネオ・ビッグ・ブラザー

さて、先の章で現在は個々人や各企業が相互に監視し合う、東浩紀の言葉を借りれば、「リトル・ピープル」による衆人監視社会が現代の監視社会ではないかという仮説を立てたが、これは若干の修正を加えるべきであると考える。もちろん、監視する主体は各人や各企業であるが、これを束ねるものの存在の説明を、無視しているからである。我々が自ら進んで情報を差し出す社会、しかしなぜ意識的/無意識的に差し出すのだろうか。

ここで、ユヴァル・ノア・ハラリ(2016=2018)の「データ教 date religion」という概念を補助線に引きたい。現在、例えばFacebookでは、ある特定の人物の性格、プロファイルを、その人が行った300個の「いいね!」の投稿内容で、その人の配偶者よりも正確に判断でき、わずか10個で同僚よりも正確に把握できるという。このような状況下で、さらにテクノロジーが発展すれば、自動運転はもちろん、自己の感情の管理や、人間関係までも、もはや自分自身よりも自分のことをよく知る主体がいるのだから、意思決定は全てそのAIやデータ解析システムに任せてしまえばよいのではないかと考え、「人間至上主義」は少しずつ風化していく。そして立ち現れるのは「データ至上主義」であるという。「科学は一つの包括的な教義に収斂しつつある。それは生き物はアルゴリズムであり、生命はデータ処理であるという教義だ。」(Harari 2016=2018, 下巻 p.245) 以上の文章に示されるような「データ至上主義」に従い人々が行動していく、そのような人々の行動様式をハラリは「データ教 date religion」と述べている。

さて、すると、「個人―個人」間の監視や、「企業―サービス利用者」間の監視の理由もこれで説明がつくのではないか。もはや各監視主体と客体はそれぞれかもしれないが、これらの主体と客体は「データ至上主義」における「データ教」の教義において共通である。すると、もちろん具体的な実体は伴わないが、「データ教」の教祖たる存在―これを「(パレオ・)ビック・ブラザー」と区別する形で「ネオ・ビック・ブラザー」と呼びたい―によって、支配されている状態、これが現在の衆人的監視時代だと言えるのではないだろうか。

この新しい監視形態の特徴として、山口(2017)は主に①誰に監視されているかが不明瞭であり、②「過去」に基づき「現在」「未来」を監視する点であるという。①の特徴は今まで論じてきた通りだが、②はどのような意味だろうか。フーコーが論じた古典主義時代の「規律訓練」型監視は、「パノプティコン」に代表されるように、監視主体と監視客体は「現在」において監視し/されていた。しかし、「ネオ・ビック・ブラザー」時代における監視は、「データ・シャドウ」と呼ばれる我々が過去においてインターネット上に残した情報を元に、AIやデータ解析システム、場合によっては我々が「現在」と「未来」に絶えずその監視結果をフィードバックし続けている状態である。

5. 監視ディストピア社会への処方箋

さて、それでは以上で見てきたような新しい監視社会に対して、我々は、なす術がないのだろうか。確かに、利便性のあるツールを手放してまで、ビックデータ監視から過剰に逃れるのは、現在のIOT社会においては、無理があるだろう。(本気ならばあなたは無人島に行って1人で暮らさねばならない!)しかし、もしこのまま情報テクノロジーが進めば進むほど、「データ教」の支配する、もはやフーコーが論じた権力体系から程遠い場にある、主体の消えた新しい監視ディストピアになるのであれば、我々はそれにどのように対処していくことが可能であろうか。

この「ネオ・ビック・ブラザー」時代における監視の最も違和感のある点は、AIが、どのように我々を監視しているのか、情報を得て、それを生かしているのか、といったアルゴリズムに対する情報の非対称性ではないか。(もちろんこれは「規律訓練」型監視権力にも言えることである。)そうだとするならば、我々は、そのアルゴリズムの仕組みを監視主体へ積極的に開示を求めていくことしかないのではないだろうか。

一度、敷衍しよう。ジョン・キーンは大著『デモクラシーの生と死』(2009=2013)において、民主主義の形態を①集会デモクラシー、②代表デモクラシー、③モニタリング・デモクラシーの3類型へ分類した。①は直接民主主義、②は間接民主主義のシステムだが、③のモニタリング・デモクラシーをキーンは比較的新たなデモクラシーの形態であるとする。これはオンブズマン制度に代表されるようなデモクラシー形態自体をさらに監視・管理(モニタリング)するメタ的デモクラシー形態であるとしている。我々は、このモニタリング・デモクラシーから、新しいデータ型監視社会への打開策へのヒントを学べないだろうか。我々を監視しているシステム自体を我々が監視し返す、このようなモニタリング・監視制度のシステムを作ることができれば、今後我々は「データ教」や「ネオ・ビック・ブラザー」の監視と上手に付き合えるようになるのではないか。

参考文献

Deleuze, G 1990 Pourpaler = 1992 宮林寛訳, 『記号と事件―1972-1990年の対話』, 河出書房新社 = 2007 河出文庫

Lyon, D 2018 The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life, Polity Press = 2019 田畑暁生訳, 『監視文化の誕生―社会に監視される時代から、ひとびとが進んで監視する時代へ』, 青土社

Foucault, M 1975 Surveiller et punir : naissance de la prison, Gallimard = 1977 田村俶訳, 『監獄の誕生―監視と処罰』, 新潮社

ーーーーーー1976 Histoire de la sexualité 1: la volonté de savoir, Gallimard = 1986 渡辺守章訳, 『性の歴史I 知への意志』, 新潮社

ーーーーーー2004 Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France 1977-1978, Seuil/Gallimard = 2007 高桑和巳訳, 『安全・領土・人口 コレージュ・ド・フランス講義1977-78年度』, 筑摩書房

Harari, Y 2016 Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Harper = 2018 柴田裕之訳, 『ホモ・デウス 上: テクノロジーとサピエンスの未来』『ホモ・デウス 下: テクノロジーとサピエンスの未来』, 河出書房新社

Keane, J 2009 The Life and Death of Democracy, W W Norton & Co Inc = 2013 森本醇訳, 『デモクラシーの生と死(上)』『デモクラシーの生と死(下)』, みすず書房

東浩紀 2002 「情報自由論」 『中央公論』(2002年 7月号〜2003年10月号, 全14回掲載, http://www.hajou.org/infoliberalism/index.html)

市野川容孝 2000 『身体/生命』, 岩波書店

大澤真幸 2013 『生権力の思想―事件から読み解く現代社会の転換』, 筑摩書房

梶谷懐, 高口康太 2019 『幸福な監視国家・中国』, NHK出版

山口達男 2017 「ビックデータ社会の<視線なき監視>」, 2017年 社会情報学会(SSI)学会大会(http://gmshattori.komazawa-u.ac.jp/ssi2017/?page_id=52)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?