小学生たちの話を思いっきり、じっくり聞いてみた

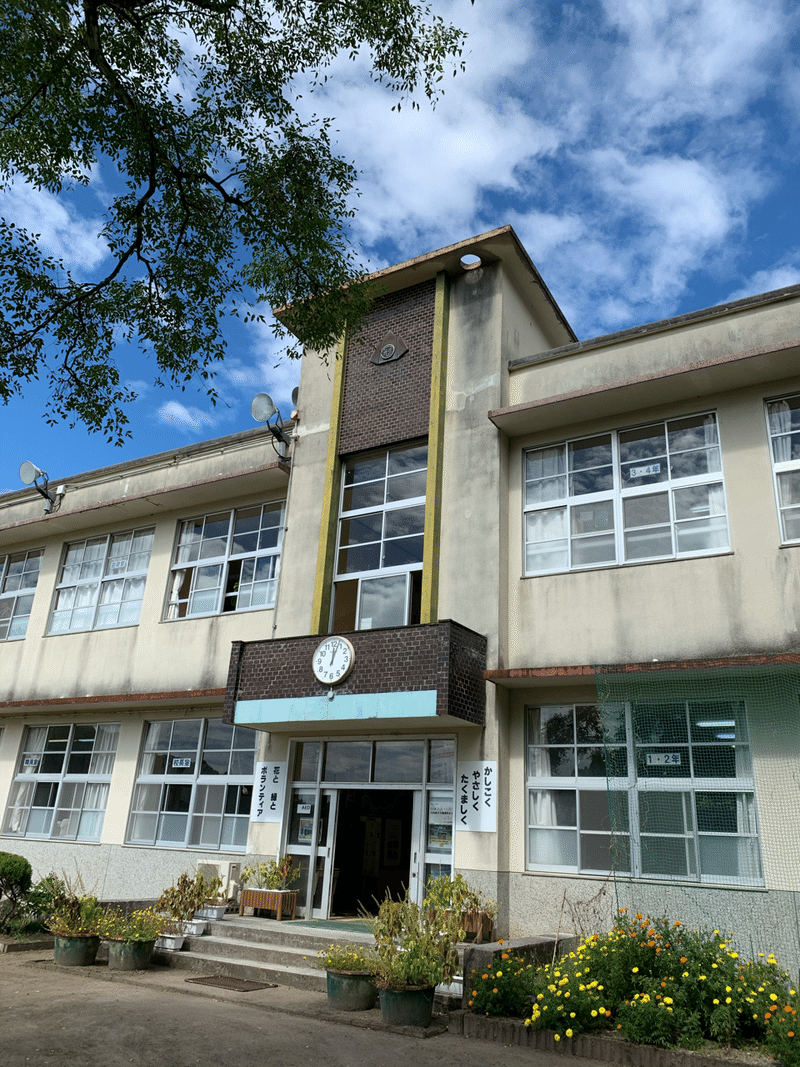

先週、冠岳というところに行ってきた。神話に出てきそうな名前の山だが、その山には本当に神話があるらしい。鹿児島県のはじっこにあるいちき串木野市のさらにはじっこにある、ちょっと帽子みたいに見える個性的な山。その麓にあるのが冠岳小学校だ。

冠岳小学校の全校生徒は、7人。各学年とかではなく、小学校一年生から六年生まで合わせて7人である。六年生のふたりが卒業する来年の3月には閉校になることが決まっている。

学校が閉校になることは、ことさら珍しいことでもなんでもない。子供の数が減り、過疎化が急速に進む日本では、ここ20年ほど、日本全国で起こっていることだ。それでも、「小学校がなくなる」というのは地域から子供の姿が正式に消えます、という揺るぎない宣言だ。小学校がなければ、子供を持つ家族がそこに住むこととは格段に難しくなる。だから、ますます過疎は進む。そして、多くの人にとって思い出の場所である母校がなくなるわけだから、地域の人にとってさみしいものだろう。

私がそんな冠岳小学校を訪れることになったきっかけは、大学時代の友人の映画監督、三好大輔くんが、そこでの映画作りに関わっているからだ。三好君は、地域や家庭に埋もれている8ミリフィルムを探し出し、それを復活させ、また新しい音楽やインタビュー動画を加えながら、市民参加型でひとつの映画にしていく、というプロジェクトを日本のあちこちでやっている(「地域映画」と彼は呼ぶ)。私は去年からその一連の映画作りの中で、映画作りに関わる人々に向けた「インタビュー教室」なるものを担当していて、茨城県の笠間、横須賀の浦賀、鹿児島と今回が3度目の教室。

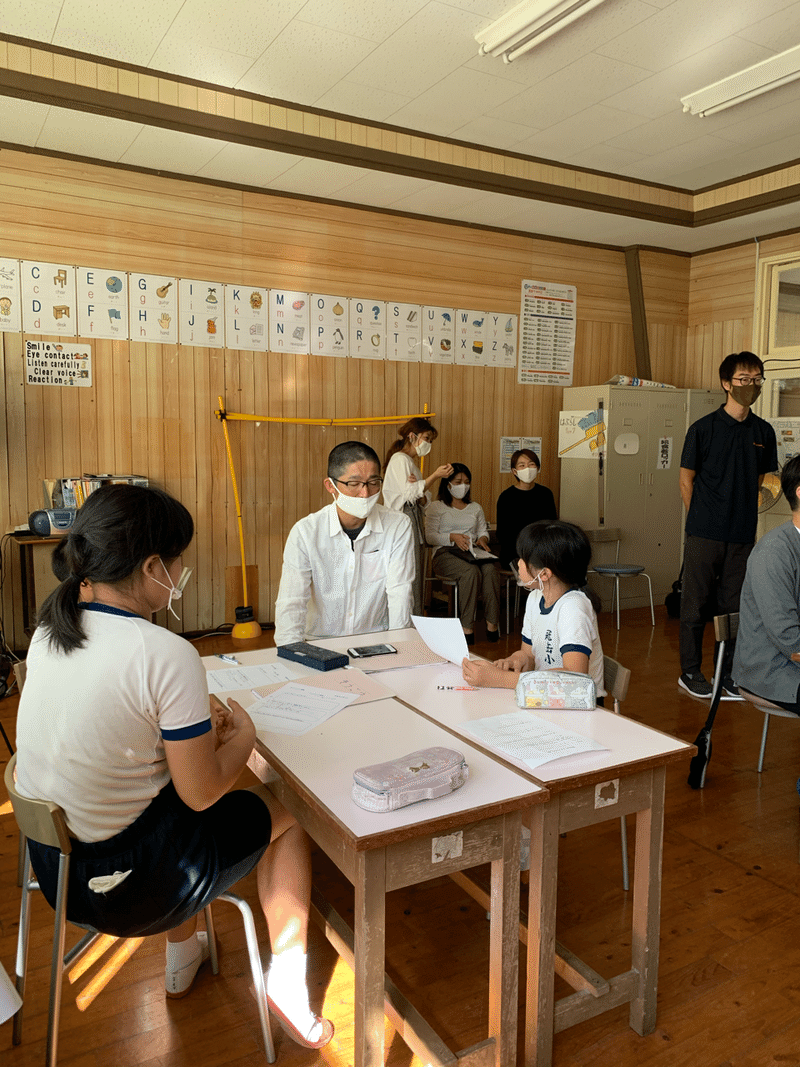

鹿児島の冠岳では、他の地域とは異なり、冠岳小学校の生徒たち七人が中心となって映画作りを進めることになっている。だから、私の仕事はその七人に、インタビューの目的や、コツややり方、考え方を伝授する、というものだ。二日間をかけて、学校の「総合」の授業で45分が3コマ。なかなかガチな「教室」である。

なにしろ、七人しかいないので、一年生から六年生までが一緒に授業を受けることになる。当然、理解度もボキャブラリーも全くレベルが違う。だから、他の学校や地域にはない独特の難しさがあったけれど、自分なりに工夫を重ね、また子供同士も助け合い、また先生たちも温かくサポートしてくれ、なかなか和気藹々と楽しい時間になった。前半の教室は座学中心だったが、後半は実際に大人に向けてインタビューをしてみる時間を設けた。子供達の質問力はなかなかで、小学校低学年の子たちも、けっこう鋭く、面白い質問を繰り出していた。

さて、今回、学校で3日間を過ごすにあたり、私にはもう一つやりたいことがあった。それは、その七人に私がインビューをすること。インタビュー教室とパラレルで、インタビューをする。なんだか混乱するが、ようするに私自身が小さな彼・彼女たちにに色々と話を聞いてみたかった。

小学校の時、いつも思っていた。

大人って、全然話をきいてくれない。

小学校のことを思い出すと少しどよんとした気分になる。先生は厳しく、授業は一方的で、いま思い出しても理不尽なことも多かった。

「図書室に言って外国のことを研究する」という時間があった。私が選んだ国はオーストラリアだった。半分ほど資料を書き写したとき、先生がチェックしにきて言った。「もっと貧しい国にしなさい。世界にはかわいそうな子がたくさんいる。」

いまなら先生の意図はわかるものの(別に賛同はしないけど)、なぜオーストラリがダメなのかがさっぱりわからなかったし、どの国を選んだらいいのかもわからなかった。先生は重ねていった。「アフリカから選びなさい」

卒業する時に、卒業式に向けて将来の夢を書く、という時間があった。正直行って、自分が何を書いたかはまるで覚えていない。それよりもよく覚えているのは、「スタイリストになりたい」という子に対して、担任のY先生が「そんな浮ついた横文字の職業はやめなさい」と指導している鬼のようんな姿である。先生は、教師とか看護婦とかパン屋とか6個くらいの職業しか認めないぞ、ええ、絶対に認めませんよ、だって卒業式ってみんながみてるんですよ、よく考えなさい、という強固な姿勢だった。どうしてその子がスタイリストになりたいのかなどは一切聞かない。問答無用にばっさり「もう一回他の夢を考えなさい」。

とてもませて生意気なガキだった私は、「ばかばかしい。全部が大人のための茶番だな」と思った。だから、適当にあたりさわりのない職業を書いてお茶を濁した。先生からは特に何も言われなかった

ピアノの先生も厳しかった。練習をしてこず、曲を間違えると、私の手の甲をぴしゃりと叩いた。しまいには、「自分の手で叩くと手が痛くなる」と言い、ものさしで叩いた。ものさしで叩かれる、鋭い痛みが腕に走り、とても痛かった。ピアノの先生を恨んだ。どうして練習が嫌なのかは一度も聞いてくれなかったし、どんな曲が弾きたいのかも聞かれなかった。だからピアノはやればやるほど嫌いになった。

家に帰ると父は99%において不在で、また当時の母はワンオペ育児に追われていた。そして、母は教育熱心がいき過ぎ、やたらと厳しく(今や聞き上手で聖母マリアのようだが)、みんなでわいわい会話する、みたいな雰囲気もあまりなかった。

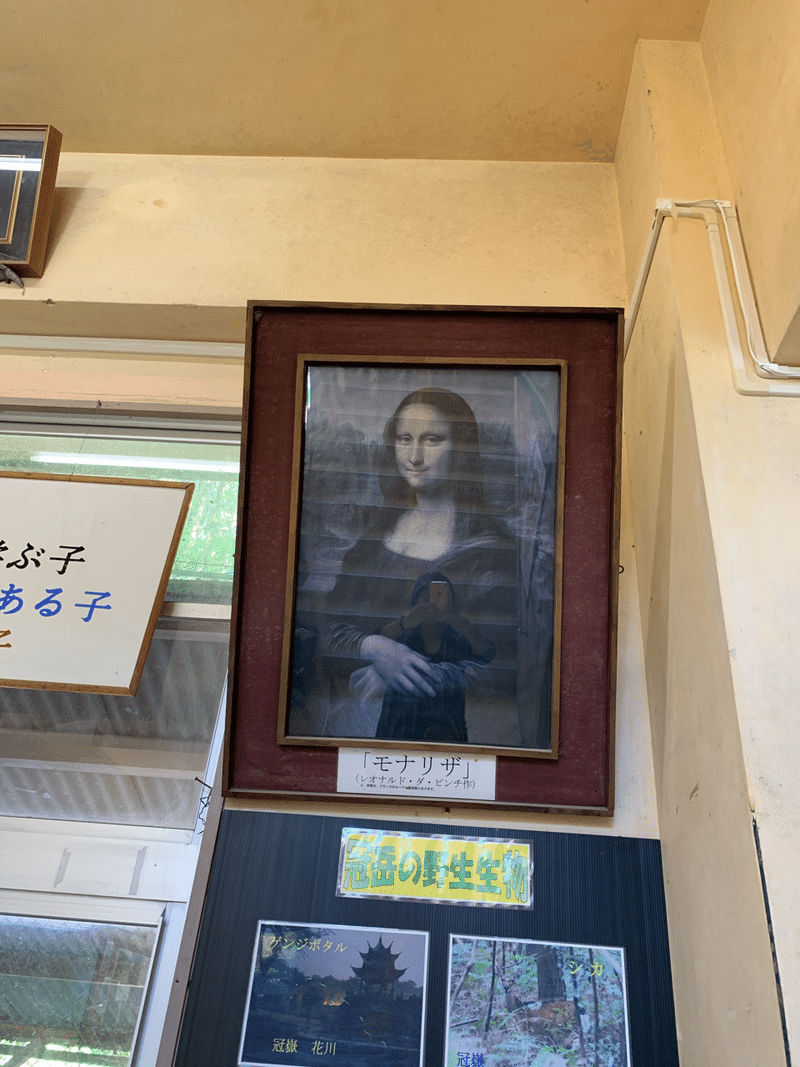

一方で、学校が嫌いだったわけではない。子供達同士で遊ぶことはめちゃくちゃ楽しかった。私たちは、お互いにしかわからない暗号や合言葉を生み出し、変な紫色のゴムを腕につけて「共和国」なるものを結成したり、小さな劇団を作って劇を練習した。また、放課後は学校の怪談を検証するために学校全部の階段を数え、モナリザが喋りだす瞬間を待ち、理科室に忍び込んで人体模型をじっくりと眺めた。さらには、「探偵」として近隣の空き家に忍び込もうとして大目玉をくらった。私たちのやってることはめちゃくちゃだったから、大人たちはいつも私たちに対して怒っていた。「この子はろくな大人にならない」

先生はそう断言したものだ。

いま自分も親になって思う。子供の世界と大人の世界はまるで違う。子供は空想と現実の合間の境界を自由に飛び越えながらふわふわと生きている。そして、子供には子供なりのたくさんのロジックや意見がある。よくわからないように見える子供の行動や発言にももちろん意味がある。しかし、大人から見るとそれがよくわからない。だから私の娘もよく言う。「ねえ、ママ、私の話をちゃんと聞いてよ!」「ママ、聞いてるの?」

でも、子供の話を聞くのはけっこう簡単じゃないし、けっこう疲れる。だって、大人と子供は全然違う理論で生きているので、なかなかわかりあえない。だから大人はすぐに自分の理論を押し付けてしまう。私は、あなたたちなんかよりもっと世界を知ってるよ、とともすれば子供をコントロールしようとしてしまうのだ。そんなとき、あの嫌いだった先生が頭に浮かぶ。まさに反面教師というやつだ。あんな大人にだけはなりたくない。私はもっと子どもについて知りたいと思うようになった。

というわけで、私は今回会う7人にインタビューをして話を聞いてみた。学校の先生たちに相談すると、本当に快く承諾してくれ、休み時間45分間(二日間)をそのために使えるようにとアレンジしてくれた。

「学校」という単位ではなく、あくまでも「個人」の話を聞きたい。7人は何が好きで、何が嫌いで、何に喜び、何に腹を立てているのか。もちろん学校の思い出や好きばところ、逆に学校の嫌なところも聞きたいし、夢があるならそれも聞きたいし、なければそれでいい。ただ「インタビュー」というとみんな緊張しちゃうかな、と思い「おしゃべりの会」と呼ぶことにした。

「おしゃべりの会」は、校庭にある大きな木の下のベンチですることにした。空気はからりとしていて、目の前に見える山も美しく、考えうるなかで最高のセッティングに見えた。

ところが、子供達は緊張しているのか、なかなか席についてくれない。ブランコに乗ったり、校庭を走り回ったりして、落ち着かない。まあ、せっかくの休み時間に知らない大人としゃべるなんて気が重いことだろう。私が近づいていくと、子供達はわー!っと逃げてしまう。

「ちょっとおしゃべりしようよー」「みんなおいでよー」と何度か懇願口調で呼びかけるうちに、ようやく全員がしぶしぶとと集まってくれた。子どもたちは「何聞かれるんだろ?」「早く終わればいいのに」とばかりに警戒と緊張を浮かべている。

私は言った。

何を話してもいいよ!どんなことでもいいよ。今日は話したいことをなんでも自由に思いっきり話そう。こんなことを言っちゃだめかな、とか一切思わないでいいんだよ。

そう呼びかけて、最初に簡単なクイズをしたあと、喋り始める。すると全てが変わった。もう喋る、喋る!我先にと喋りまくる。誰かが喋ると他の子が突っ込み、コントのように、全員がゲラゲラ笑った。一年生も六年生も関係なくよくしゃべる。

私はたくさんの質問をした。

好きな給食の献立は? 修学旅行はどこにいったの? 夜は寝られた?パティシエになりたいのはどうして?何人兄弟?お姉ちゃんは優しい? 宿題はなんのためにある? そんな話から始まり、気がつくと45分が過ぎていた。

ね、また明日続きを話そうね、と言うと子供達は「いいよ」と答えた。

次の日、時間になるともう子供達は木の下のベンチに座って待っていた。私はランダムにいろんな質問をした。

いま1万円もらったら何に使う? 来年もまた修学旅行があったらどこ行きたい?学校で、消えてなくなって欲しい教科は? 大人と子供の違いってなに? 憧れの人はいる? などなど。

小学校一年生のカナデくんは、さすがに45分間集中できないんじゃないか、と思い込んでいたがそんなことも全くなく、カナデくんもよく喋った。

最後に「私にもインタビューしていいよ!」というと、次々と質問をする子供達。「特技はなに?」「動物は好き?」「好きな車の車種は?」などたくさんの質問を機関銃のごとく浴びせかけてくる。えーと、好きな動物は猫。好きな車はとくにないけど、前に乗ってた車はフォード。特技は、よくわからない。なにがあるかなあ。

「友達を作ることじゃない?」と五年生の女の子が助け舟を出してくれる。うん、確かにそうかも。私は確かに友達が多いほうだと思う。

90分がすぎて、「ありがとー!これで、おしゃべりの会はおしまいだよー」と言うと、子供達は「えー!」と声をあげた。

「楽しかったー」「もっと喋りたかったー!」と言ってくれた。

そうか、やっぱり子供も大人と思いっきり喋りたいんだな。うん、私も話を聞けて本当によかった。

その後、私は放課後のクラブ活動「面白いお話をする」にも参加し、子供達どうしが繰り広げる「おもしろい話」も聞くことができた。子供達はさらに思いっきり喋り、よく笑っていた。しかし、これが不思議なくらい何がどう面白いのかさっぱりわからないのだ。いや、もちろん話にはついていっているのだけど、これがまさに「ハシが転がった」レベルの全く面白いと思えない話なのだ。しかし、子供達はもう爆笑の連続である。それは子供の中に息づく、動物みたいな部分、神話のような世界、生み出される空想やファンタジーにちょっとだけ触れる瞬間だった。その時気が付いた。子供は、大人に接するとき、大人にわかるように話をしてくれるんだと。子供は子供だけでいるとき、彼らにしかわからない言葉で話しているのだ。

今回子供たちから聞いた話は、Neutral Color(ニューカラー)という雑誌の「学校特集」に書こうと思っている。聞いた話は無秩序で、時に理解不能で、バラバラのパズルみないな感じだから、どんな風にまとめるのか全然検討がつなかいけど、そんなもの書けるチャンスや媒体はなかなかないし、たとえ記事としては信じられないほどめちゃつまらなくても、それ自体がもう子どもって感じで面白いと思うんだ。

話を聞かせてくれた子供たちにお礼を言いたいと思う。ありがとう。聞いた話、しっかり書くよ。忘れないし、いいとか、悪いとかも言わない。ほんとにそのまんま書くね。待っててよー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?