憶えていない音

何度も忘れていた

雨が降っている。

降り続いている。

文化人類学者の上田紀行さんが何度も見ている夢の話をしたとき、話の滑り出しに「でもね、"何度も見ている"という感覚そのものも夢の一部として見ているかもしれない、夢が僕にそう夢見させているかもしれなくて、だから何度も見ているかどうか、本当はちょっと分からない。実は一度しか見ていないかもしれないんだけれど」と言った。

賢い人の思考のギアはさすが、違う。

雨が降っている。

降り続いている。

と心の中に文字を書く。

同時に読んでみる。

と、思い出すセリフがある。

「雨が降るように猫は死ぬ」

映画『TAMALA 2010: A Punk Cat in Space』のセリフだ。

私はきっとこの映画のターゲットとしては見てもらって無いだろうと自分から期待を裏切っておくことで相手から裏切られないようにする防御線を張って観てみた(怖がりで、捻くれている)。意外にも"好き"が最後まで観続けさせてくれる映画だった。

観た数年後に初めてこのセリフを思い出したとき、この映画を観たことすら、割と好きだったことをすら忘れていたことに驚く。それはちょうど、上田紀行さんが「繰り返し見ている」という感覚までも夢に夢見させられているかもしれないとうっすら疑ったように、何か、自分の温かみが、とっさに掴んだ手すりの金属に奪われて5年か10年も経ったかような変な感じがした。だから、

雨が降っている。

降り続いている。

と心の中に文字を書いて読むとき、同時に

「雨が降るように猫は死ぬ」

というセリフを思い出したら、観た後数年もの間、この映画が好きだったことを忘れていたこと、このセリフに「いいじゃん」と思ったことを忘れていたことを思い出すようにしている。

私はさして特別な聴力を持っているわけではなく、歌うために伸ばした感覚と、聞こえる音への解釈が独自なだけだと思う。その独自性はそれぞれに異なり、誰もが持っていて、伸ばす必要があるかないかはその必要がある人生や生活であるかどうかに過ぎない。(そのもとになるエネルギーやアビリティにも、そうそう個人差は無いと思うのだ。)みんな異なる音の箱庭を整えている、別の人生。もしくは粘土をこねて何かを作るように、音の表情をその手で象ろうとしている。自分で作るより誰かが作ったものを手に入れる方が互いに幸せな気持ちになることの方が多いかもしれない。ああ、ただ、レイ・ブラッドベリがあなたと私を友達だと呼ぶならば、その粘土に互いの手を入れて二人で眺めてみるのも悪くない。ああ、でも、私は/私たちは、それを空想の範囲にとどめる程度に孤独だ。

音の話になると、「良い音(好きな音)はどんな音ですか?逆に悪い音(嫌いな音)は?」と尋ねられることがある。ライトな話題だが考えこんでしまう。私の聴力が特殊だと暗に示す故の質問だと思うが、そもそも音の良し悪しをジャッジして聞いてないし、面白いことを言わなければと気負って固まってしまう。

もう一度聞きたい音はある。

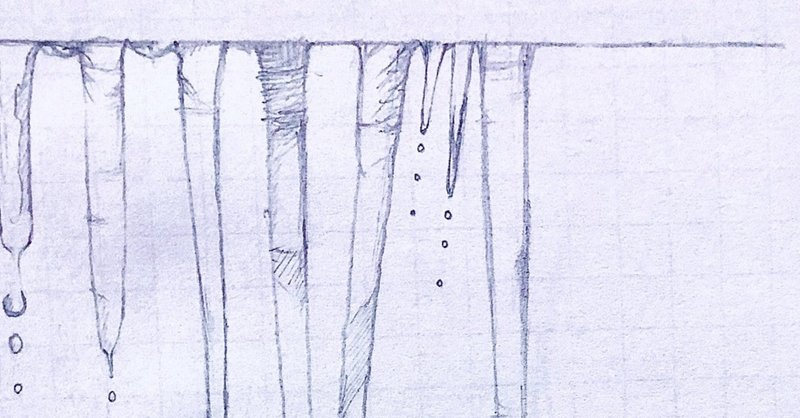

氷柱の音。あまりにも一瞬の美しさすぎてどんな音だったか覚えていない。でも「あんな音は聞いたことがない」という驚きを鮮明に憶えている。

白山のふもとに住み始めて初めての冬。玄関を開けると目の前に数本の氷柱が下がっていた。美しいとか、「わあ!」といった情動の前に、とっさに傘をつかみ石突で右から左へはたき落とした。音階。安普請の傾きのせいか日光の具合か右から長く、左へ行くほど短かった。自分の衝動にも驚いたが、そもそも音がすると思っていなかったのだ、それも階段状の。はたき落とした後、傘を握りなおして自分のスイングをなぞった。まるでレコードの無い回転盤の上を針が走るように。正しくスイングしなおせば可聴域を超えて漂う音がもう一度像を結ぶ、結露するとでも思っていたのだろうか。何度か振ってとりあえず仕事に遅刻した。

その年の冬も、それから毎年の冬も、氷柱を心待ちにした。でも、同じように並ぶ氷柱には出会えなかったし、一本だけ下がる氷柱を同じように打ってみたこともあったが、まず、音がしなかった。いや、音はするのだが、それはただの音で、私が聞いた氷柱の音階は、氷柱が楽器として機能した時に鳴る器楽音だったので、まったく違う。

もうひとつ思い出深い音がある。

白山のふもとから金沢市内に移って住んだところは、窓のすぐそばに大きなヤツデが育ち、雨が降るとすぐにわかった。大きな葉が雨を捉えて知らせてくれる。今にして思えば、あの大きな葉は、雨音を増幅させていたのかもしれない。7つほどに分かれた葉の”手指”も音を伸ばす役割をしていたかもしれない。青森でねぶたの準備をのぞかせてもらった際に見た、大太鼓の中のびらんを思い出す。大きな胴の内部を手斧で削りだした木片が、中で羽根のようにぶら下がっている。音を増幅させる機能があるという。ヤツデの葉の手指は、あのびらんに似ている。

ヤツデが知らせた雨が、アスファルト、ブロック塀、トタン、自転車、缶、土、風に乗って窓ガラスにまであたるようになった頃、初めて考えた。雨の音というのは、雨粒が何かに当たって聞こえる、その何かの打撃音だ。雨には、雨そのものの音というものはあるのだろうか・ないのだろうか?もしあるなら聞いてみたい。そう思った瞬間、潤んだ水玉と、そこに映り込んだ風景が水に奏でられてきゅるんと回るイメージが浮かんだ。

次の雨の日から、いつもの聴覚のトレーニングにタスクを足した。雨の発生の瞬間から落下までを聞けないか、やってみよう。すぐの頭上や耳の高さで雨が感じられるのではもう遅い。水蒸気が結露する瞬間はいつだ?落ちてくるために他の粒にあたって太る、雨と雨が当たる音なら聞こえないか?どちらも聞こえないなら、せめてそれらの作用が作り出した音の、残響なら聞こえないものか?

もちろん聞こえない。

でも、そうして聴覚を研ぎ澄ませると、次第に雨の通り道、雨の筋のようなものが聞こえてくる。

― テッド・チャンの『あなたの人生の物語』を思い出す。光が水の中に入ると屈折する、その経路を光が予め知っている―

落ちてくる雨の一筋一筋を手繰り寄せて時間をさかのぼるように、雨の通り道を飛び石にして昇ろうとする私の聴覚があった。それを繰り返していると、時間は過去から未来へではなく、未来から過去へ流れ出した。(いや、時間とはもともと未来からこちらへ流れているはずなのだ。考えて理解しようとするとうまく実感できない。)聴覚が上昇の限界まで来ると、自分の身体の現在地に向けて、昇った聴覚が翻る矢のように戻ってくる。重力って、なんて面白いんだ。

発生から落下まで、とまでは言えないけれど、自分の身体の現在地のだいぶん上空から地上まで、本当に短い短い時間に起こったプロセスを聞くことができたように感じた。重力に汗をかいた。ファンタジーでもいい。自分で自分についた嘘でもいい。「聞けた」と思えたあのときの清涼感に今も支えられて歌っている。

氷柱も雨の音も、聞こえたことは憶えている。

でも、何が聞こえたかは憶えていない。

どう聞こえたかは憶えている。その音の機構が私の身体に残っている。その音を思い出そうとするときに、動いて巡るものが身体の中にある、頭の中にはない。

雨が降っている。

降り続いている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?