幸福な社会とは?

初回は、<幸福な社会とは?>という少々哲学的なテーマについて考えてみたいと思います。幸福という極めて根源的なテーマを選んだ理由は、今後の投稿を通じて考えていきたい将来社会について、その目的をしっかり見据えておく必要があると考えたからです。

今後の社会では、おそらく従来の経験則が通用しない”想定外”な事象に多く出くわすことになると考えます。コロナ感染用の拡大や地球温暖化による自然災害の増加などは、そうした想定外な事象のほんの一角なのかもしれません。今を生きる我々は、まさに社会の大きな曲がり角に立たされていると思うのです。言い換えれば、従来の価値観を根本から見直すべき分岐点にいることを自覚し、未来につながる持続的な社会を再構築していくべき役割が課せられていると考えています。

幸福度を測る指標とは?

私が学生時代を過ごした1970年代は高度成長期のただ中にあり、経済的な成長こそが幸福をもたらす唯一無二の指標だとされていました。

その一方で、高度成長がもたらした様々なひずみも社会問題として取り上げられつつあった時代でした。四大公害病に代表される公害問題が全国に波及し、東京などの大都市の空はスモッグで灰色に覆われ、河川の多くは魚も住めず黒く濁って悪臭を放っていました。

それでも経済の成長神話は決して揺らぐことはなく、『モーレツ社員』という流行語が象徴するように、経済発展=所得の拡大こそが唯一の幸福につながる途という共通の価値観で当時のわが国の社会は構成されていました。

もちろんこうした時代でも、“経済成長+所得拡大=幸福の実現“という考え方に異を唱える学者もいました。法政大学経済学部の力石定一教授などはその代表格で、当時の経済指標であったGNP(Gross National Products)に対し、彼はNNW(Net National Welfare)を指標にすべきと主張しましたが、産官学全てから一顧だにされなかったばかりか、社会問題化していた学生運動の首謀者とまで非難されたことを覚えています。力石教授と東大の同期生で、共に学生運動に身を挺した渡邊恒雄氏が率いる読売系のマスコミが「力石教授は今の近代社会を土とはだしの原始時代に戻そうとしている」などといった極端なキャンペーンを行っていた記憶もあります。

この当時は、米国の弁護士ラルフ・ネーダー氏による消費者保護運動や、100年後には地球の成長は限界に達し食糧や資源などが枯渇すると警告したローマクラブ『成長の限界』など様々な言論も注目はされたものの、経済成長優先の考え方が揺らぐことはありませんでした。郊外の箱型の無機的な団地に住み、殺人的なラッシュアワーに揺られて出勤する日々を送りながら、『一億総中流生活』を夢見て必死に足掻いていた時代だったと思います。

80年代に入るとわが国の経済は過熱し、株と不動産の価値が異常に上昇する“バブル経済”が訪れますが、今から振り返ると“バブル経済”こそが日本の成長神話に冷水を浴びせるきっかけだったのではと思えます。米国の社会学者エズラ・ヴォーゲルが“Japan as No.1”と持ち上げても、豊かさがピークに達した喜びや幸福感を感じた人は少なかったのではないでしょうか。金銭だけでは満たされない感情のはけ口を、使う予定もない土地や建物、一軒の家が持てるほどの高額なゴルフ会員権や金融商品などに求め、それでの飽き足らずジュリアナ東京などのディスコで大騒ぎするなど、今から思えば奇行としか見えない衝動に人々を駆り立てたのも、満たされない感情が招いた結果なのかもしれません。すなわち、“幸福な生活”という目的を得るための手段であるはずの“経済成長(=所得拡大)”ばかりが独り歩きした結果、それがある程度満たされた時点で、ある種の虚無的な感情に陥ったのではないでしょうか。

経済成長(=所得拡大)が、戦後の高度成長を支えた戦略目標であったことは事実です。その成果が顕在化したこの時代だったからこそ、新たな戦略目標を設定すべきだったのでしょう。例えば、NNWで言われたような所得格差の解消策や高度成長で生じたひずみの解消、次の社会に向けた革新的な研究開発などに真剣に向き合っていれば、今の社会はかなり違ったものになっていたのではないだろうかと想像します。しかし、残念なことに歴史にはIFはあり得ず、やがてバブルは崩壊しました。

“失われた20年“が30年を超えた今日に至っても、一向に新たな戦略目標は現れてきません。それどころか、いまだに政府は過去の” 経済成長+所得拡大=幸福の実現“といった考え方に縛られたままのようです。社会学では、こうした思考停止状態を”成功の奴隷“と呼んでいます。奴隷状態から逃れる方法はただ一つ、真の目的である幸福の指標から見直すことだと思うのです。

国連“World Happiness Report”で示されたわが国の幸福度

では、世界では幸福の指標についてどのように考えているのでしょうか。

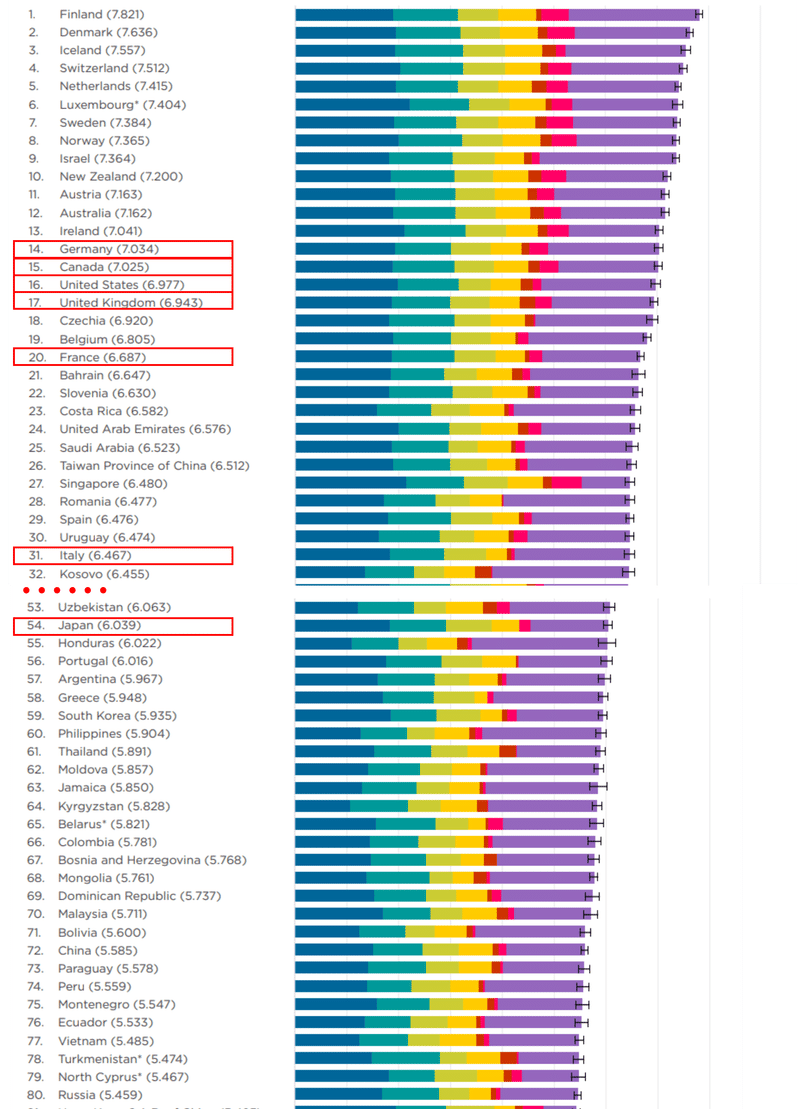

国連のSDSN(Sustainable Development Solutions Network=持続可能な開発ソリューション・ネットワークでは、『World Happiness Report』と題する報告書を2012年以降毎年公開しています。2022年3月20日に公表された『World Happiness Report 2022』から、世界が考える幸福度とは何か? 世界はわが国をどのように評価しているか?について考えたいと思います。

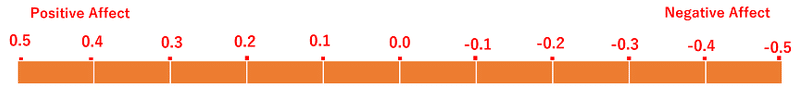

この調査は、①一人当たりのGDP、②社会的支援(Social Support)、③健康寿命(Healthy life expectancy)、④人生選択の自由度(Freedom to make life choices)、⑤社会の寛容性(Generosity)、⑥社会の公正性(Perceptions of corruption)の6つの指標から国の成熟度と国民の主観的な意識(“ポジティブ感情”と“ネガティブ感情“の間を11件法に区分し、上記6つの指標における±の社会感情を数値化)について考察しています。

さて、こうして作られた幸福度ランクで、わが国はそのように評価されているでしょうか。総合評価は、146カ国中54位でした。2020年には156カ国中62位、2021年は56位でしたので少し順位は上がっていますが、G7国家で見るとわが国は大きく水をあけられた最下位となっています。

では、わが国の評価が低い要因はどこになるのでしょうか。その要因を探るために、上位10カ国の評価と比較してみました。すると “⑤社会の寛容性”と“⑥社会の公正性”において顕著な差異がみられます。

⑤社会の寛容性(Generosity)とは、「他者に貢献することによって幸福な感情(ポジティブな感情)が醸成される」といった考え方に基づいており、慈善団体への寄付のGDPにおける割合を指標にしています。寄付行為が極端に少ないわが国は上記スケールでは表示できないほど小さな値として評価されています。

寄付行為を高く評価する背景には、フランスの哲学者アラン(Alain:本名はエミール=オーギュスト・シャルティエ)の思想が反映されているようです。アランの『幸福論』には、「幸福は徳である。それゆえ自らが幸福になることが社会にとっても良いことである」と書かれており、「人は誰もが幸福になることができるし、そうならねばならない。しかし、幸福になることは決して簡単なことではない」と述べています。アランは、幸福感は徳を積む(社会に貢献する)ことで得ることができ、徳を積もうとする人(=幸福になりたい人)が多いほど社会はうまく発展(循環)するという解釈のようです。

一方の、 “⑥社会の公正性”は政府の透明性を表す指標で、政府や企業における透明性や汚職などの実態が指標になっていることから、わが国にとっても身近な課題を提起しているように思われます。すなわち、「汚職が政府や企業に蔓延しているか?」もしくは「ビジネス上で腐敗に対する認識が共有されているか」という点が評価のポイントです。この点で、わが国は上位10カ国に大きく水をあけられている実態は注目すべきと思います。

腐敗認識指数で見るわが国の地位

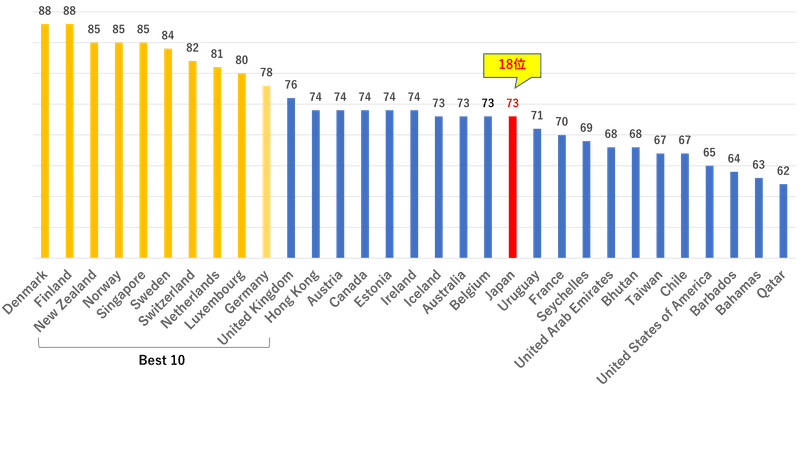

国際NGO「TI(=Transparency International)」では、アジア開発銀行、世界銀行、世界経済フォーラムなど世界の主要機関が行ったアンケート結果に基づいて、各国の汚職度を0〜100の数値を指数化しています。数値が高いほど汚職が少なく政治の透明性が高く評価されています。180カ国を対象とした2021年の腐敗認識指数(Corruption Perceptions Index)が公表されていますので、このレポートについても考えてみたいと思います。

露骨な賄賂の要求などが公然と行われることは少ないわが国は、180カ国中18位というランキングにあり、そうした点でかなり清廉な国家であると考えられますが、それによってわが国の政治が透明性を確保できているか?と問われれば首を傾げざるを得ないのではないでしょうか。

実際に、政治の透明性に疑問を抱かせるような事件の数々がマスコミを賑わせており、昨今では霊感商法のような詐欺まがいの布教を行うカルトまがいの宗教団体との政治家の癒着までが取沙汰されています。

こうした一連の政治をめぐるスキャンダルでは、『忖度』という言葉が注目を浴びました。忖度とは、本来は「相手の気持ちを慮ること」と日本固有の一種の美徳として使われた言葉ですが、一連のスキャンダルで「権力におもねる」などという意味に変化し、言葉の持つ印象が真逆にとらえられてしまいました。忖度を“権力におもねる行為”ととらえれば、これは“見えざる腐敗” に他ならず、わが国特有の贈収賄行為ではないのか?とも思うのです。

見えざる腐敗は、忖度だけに留まらないようです。その最たる例が企業からの『政治献金』です。日本経団連が2003年に日米英独仏5カ国の政治寄付関連制度について比較調査していますが、それを見ればわが国の政治献金への甘さが一目瞭然です。企業が政治家に献金する動機は、いかに美麗な建前を述べても所詮は許認可を有利に進めることや、自社や業界にとって有利な法改正への陳情、発注などへの見返り・・・などといった期待感があります。行政からの天下りも、終戦間際で人材が払拭していた時代の「優秀な人材を受け入れる」といった考え方の名残りが今なお残っており、行政との取引を有利に進めるための手段のように活用されています。

さて、こうした合法的な腐敗が堂々と行われているわが国では、刑事罰に相当するような不正案件は少ないとしても、世界18位にランクされる腐敗の少ない国であると胸を張れるのだろうかと疑問を感じてしまいます。

腐敗認識指数上位10カ国は欧州国家で占められています。なかでも、デンマーク・フィンランド・スウェーデン・ノルウェーといった北欧諸国は揃って極めて高い評価を得ています。2008年に私が初めて北欧諸国を訪問したおりに、デンマーク財務省で上級官僚の指導力に関する討議を9つの原則のもとでレビューを行っているといった説明を受けました。つまり、国・県・コミューン(基礎自治体)の上級官僚が毎年以下の9原則に基づく進捗を報告させ、相互チェックを行っているということでした。

すなわち、デンマークのすべての上級官僚には、この9原則を順守することはもちろん、これらを自らの組織内で具現化するための明確なガバナンスが求められているということでした。

また、1766年の「出版自由法」に原型を持つ世界最古のスウェーデン情報公開法では、外交や安全保障などの国家機密を除く歳出・歳入情報はもちろん、政治家を含め政府に属するすべての要員が取り交わした手紙・電子メールの類いまでも公開の対象として法律で定められています。このような国民監視の下でのガバナンス体制では、汚職などの不正が付け入る隙は極めて小さいと言えるのではないでしょうか。

世界報道自由度ランキングで見るわが国の地位

世界報道自由度ランキング(英: Press Freedom Index; 報道自由指数)は、国境なき記者団 (RSF) が、ジャーナリストや報道活動の自由度について、ジャーナリストへのアンケートと報道妨害などの暴力行為の統計を組み合わせポイントに置き換えたもので、2002年から毎年発表しています。アンケートでは、「意見の多元性」「メディアの独立性」「メディア環境と自己検閲」「報道に関する法的枠組み」「透明性」「報道インフラの質」といった項目について87の質問項目から計測しています。

2022年世界報道自由度ランキングが180カ国を対象に2022年4月に公表されましたが、わが国の順位は71位でした。

1.政治的コンテキスト

2.法的枠組み

3.経済的コンテキスト

4.社会文化的コンテキスト

5.安全性

これらの項目に各々評点を付け、スコア値が高いほど報道の自由度が高いと評価されます。ちなみに、1位にランクされたノルウェーのスコアは92.65点に対し、わが国は64.37点という結果で、これもG7国家の中で最下位でした。

報道の自由を考えるうえで、2013年12月6日に成立した特定秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)が想起されます。成立の前後には国民を巻き込んだ議論になったものの、その後はわが国のマスコミも含め次第に忘れ去られたかのように鎮静化しています。わが国でほとんど議論の俎上に上がらなくなったこの法律について、世界のジャーナリストがあえて自由度の評価として取り上げたことは、日本人として複雑な思いを禁じえません。前述の『忖度』という言葉がジャーナリズムのなかにも存在しているのであれば、わが国マスコミの姿勢に対する痛烈な警鐘として重く受け止める必要があるのではないでしょうか。

財政透明性調査結果で見るわが国の地位

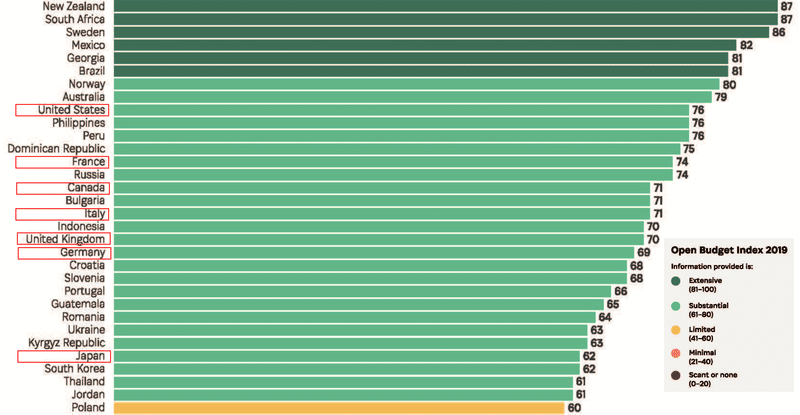

最後に、2020年4月に国際NGO「International Budget Partnership=IBP」が公表した『Open Budget Survey(財政透明性調査)2019』について触れたいと思います。これは、世界110カ国における財政の透明性をランク付けしたものです。

改めて述べるまでもなく、国の財政は国民の税金によって運営されており、政府は国民の付託を受けて最適な運用を行う義務を負っています。言い換えれば、国民は国家という組織体に対して税金という名の投資を行っている株主であり、財政文書は株主に審判を仰ぐ有価証券報告書に相当すると言えます。

上図の透明性を示すスコアの内訳は、以下4つの項目になります。

① 財政プロセスにおける市民参加:予算編成過程(formulation)、国会の承認過程(Approval)、執行段階(Implementation)、会計監査(Audit)の各過程における市民参加の状況

② 立法府と最高監査機関による監査:国会及び最高監査機関(わが国では会計検査院が相当)による監査過程

③ 立法府による監査:国会における監査過程

④ 最高監査機関による監査:会計検査院における監査過程

これら各項目における実質的な執行内容を100点満点で評価しています。

これら4項目について、G7諸国のデータのみをグラフで表示すると、以下のようになります。

上図で、「市民参加」においてイギリスが突出して高いことが見て取れます。その理由はレポートには明示されておらず推測になりますが、予算責任庁(OBR:Office for Budget Responsibility)の存在が大きいと思われます。OBRは、財政ルールの恣意的な運用とそれによる財政の悪化などを受け、リーマンショック後の2010年に設立された財務省に属する行政庁で、実際の執行権は経済や財政の専門家で構成される予算責任委員会が掌握しており、政府とは一歩隔てられた第三者委員会のような組織です。

予算策定は国の方向を決定する極めて重要な業務のため、国民の強い支持を武器に組織の独立性を維持しています。言い換えれば、利権に伴う様々な恣意的な誘導などといった政治的な圧力に対抗できるだけの高度な分析能力に加え、政治家などの外部者との連絡記録などの自発的な公開など、国民に向けた積極的な情報発信を行うことで予算策定への注目度を高めようとしています。また、OBRは財務省をはじめ歳入関税庁、労働年金省、国家統計局などが保有するデータへのアクセス権が認められており、これら関係省庁の職員による専門的な協力を仰ぐことも可能です。

このような強い権力を持ったことで、IMFなどの国際機関から中立的で透明性の高い分析を行っていると高い評価を受けており、財政の透明性を担保する上で極めて好ましい影響を及ぼしていると考えられます。

他方、わが国は予算編成過程(formulation)、国会の承認過程(Approval)、執行段階(Implementation)、会計監査(Audit)の各過程における評価で、次のようなかなり厳しい評価がなされています。

・会計監査段階では市民参加が全くできていない

・編成段階では財務省財政審議会やその分科会はあるものの内容が不十分

・意見募集はなされているが、その扱い方は不徹底かつ不明確で不十分

・国会における予算委員会での審議も形式的で不十分

・行政事業についてのパブコメなどはあるものの、市民の意見をどう評価し政策反映されたかなどのプロセスが公開されていない

さらに、こうしたわが国の財政透明化の現状に対して、次のような改善策までが提案されています。

財務省は財政審議会を設置しているが、市民参加の機会を強化する必要がある。特に、予算編成過程にNPOや参加を希望する市民が関与する仕組みを拡張することと、脆弱で見過ごされがちなコミュニティが直接あるいはそれらを代表するNPOの積極的な関与に優先的に取り組むこと

国会は予算審議及び会計検査報告に関する公聴会や専門家からのヒアリングを行うことができるが、さらに市民やNPOから予算承認前及び会計検査の際に証言ができるようにすることに優先的に取り組むこと

会計検査院は、検査プログラムの作成を支援し、関連する会計検査に貢献できるような公式の仕組み作ることによって、財政過程への市民参加の状況を改善することに優先的に取り組むこと

以上、様々な国際調査結果により幸福な社会の尺度について見てきました。もちろん国の体制や文化・風土も異なることから、一概に比較や断定はできませんが、これら結果を見てわが国が公正な民主主義国家であると胸を張れるにはあまりに課題が山積しているように思われてなりません。

アランの言葉に「不幸や不満を感じることは実に容易い。なぜならただじっと座っていればいいのだから。自分を楽しませてくれるのを待っている王子のように」という一節があります。国民が、より良い社会にしてくれることを待っている王子であれば、社会は何も変わりません。むしろ、漠然とした社会への不満やネガティブな感情ばかりが募り、怒りのはけ口を自分より弱い相手にぶつけたり、陰で政治や自分の置かれている組織などを呪うことでささやかな不満のはけ口を見出したりといった不幸の連鎖に陥ってしまうでしょう。その延長上には、決して幸福な社会(=幸福な人生)などは訪れようがありません。

国際調査は、我々に様々な改善課題やプラクティスモデルを提供してくれます。発想の転換が求められる今日こそ、こうしたヒントに虚心坦懐に耳を傾けつつ、国民一人一人が何ができるのかを考え、幸福な社会に向かってチャレンジしていく時ではないかと思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?