【書籍】脳は絵をどのように理解するのか

芸術と次元(芸術と科学)を理解するうえで、根本的なところとして、「平面に表現されているにも関わらず、なぜ人は3次元的に見ることができるのか」という疑問は常にあった。

技術的(遠近法)に「見える」ことは知っていても、それを感覚的にではなく、科学的な見地(視覚的に)から知っておきたいと思い、本書を手にした。

本書は、「目と脳がどのように視覚芸術を見て理解するか」をテーマに掲げている。読み始めて早々に、目的としていた内容に差しかかる。

見ることは、目の刺激作用と、脳による感覚情報の解釈によってなされる。

非常にボリューミーな内容ではあるが、章ごとに一気に書いてみようと思う。

なお、本書の科学は「認知科学」であり、認知科学とは知覚、記憶、思考を研究する心理学の一分野である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1章 大きな窓-視覚の科学

大別すると視覚の二重性のうち、「感覚の受容の部分」と、「解釈的・認知的側面」にわけられる。前者は目の作用、後者は脳による働き、といって差し支えないであろう。

あたり前ではあるが、あたり前すぎて見落としてしまいそうな一文。『世界が「見える」ためには、まず第一に、光が存在しなければならない。』

この「見える」という要素を、光の物理的特性、目の構造と機能、脳への視覚情報の神経伝達、の過程に細分化して解釈している。これを認知心理学の分野では、「情報処理パラダイム」(光エネルギー→目→視覚野→連合野)と呼ぶそうだ。

絵画の知覚とは、絵画から反射された光が瞳孔を通って網膜に達し、眼球の奥に並んだ光受容細胞に吸収され、ここで最初の光学的処理が開始される。網膜のこれらの受容細胞は、神経化学的な作用によってほかの細胞と相互作用しあう。これらの最初の過程は、意識のコントロールなしに、自動的にはたらく。光エネルギーは神経エネルギーに変換され、次の処理のために脳の視覚野へ送られる。

絵画に限らず、ものを知覚するプロセスは同様であろう。次に脳をみてみると、

目から送られてきた基本的情報が受け取られ、意味のあるパターンへと体制化される。入力信号と無数の神経ユニットとの間に多数の結びつきが作られるのは、脳においてであり、これらの神経ユニットが対象に意味を与える。この段階で、世界一般に関する知識と美術に固有の厖大(ぼうだい)な知識が感覚情報に適用されて、対象が解釈される。

知覚、すなわち視覚によって光を感じることができ、脳によってそのものを認知できる。わかる=知覚と思い込んでいたが、目と脳の作用(区別)が明確になった。「目で見る」ということは、光を感知することにほかならない。

目と脳とをつなぐ組織として、網膜がある。「網膜の基本的な役割は、光を吸収し、それを脳の言語である電気化学的信号に変換することである。」

脳に感覚情報を送るのに重要なのは、

①光エネルギーを感受する受容細胞(桿体と錐体)

②受容細胞から情報を受け取り、次の段階に光エネルギーを送る双極細胞

③双極細胞からの情報を集め、それを脳の視覚野に送る神経節細胞

目から脳への信号の「縦」処理と、視覚情報による網膜(水平細胞とアマクリン細胞)で、「横」処理が施される。

桿体細胞は明度(500nm最大)を、錐体細胞は色彩(550nm最大)を感知する役割を担っている。

ものが鮮明にみえるのは、瞳孔の反対側に中心窩があり、もっとも感度がよい中心視は、視角で1〜2度しかない。ここを外れたものはぼやけてみえる。

視野は周辺視(180°)を基準に、近周辺視(60°)、傍周辺視(10°)、中心視(2°)と三次元的な円錐と考えることができる、とある。我々が3次元的に物事を捉えることができるのは、視覚の構造に依存するところが大きいのかもしれない。

視知覚は目の両側にある筋肉の緊張と弛緩とを繰り返す動的な活動であり、意識的にコントロールすることが可能である。このような目の動きは「サッケード」と呼ばれている。

2章 脳と視覚

脳:頭蓋の中に詰まっている中枢神経システムの一部で、無数のニューロン(神経細胞)で構成されているもの

心:脳のはたらきによるもの

近年の研究において、脳のはたらきは並列分散処理(PDP)であるとみられている。

視覚野の実験から空間周波数分析が生み出され、空間周波数分析から、視覚システムが、パターンを正弦成分に分解することによって、視覚情報を分析していることが示唆されている。

空間周波数分析によって、視覚情報が頭の中でどのように表現(表象)されているかを明らかにするからである。

ここで空間周波数が出てくるとは思ってもいなかった。空間周波数分析から次元を紐解く、、できるだろうか。。

現在明らかなのは、脳の視覚野で単純な形が処理され、次にこれらの原素的な形が皮質のほかの部分で処理され、絵の意味が明らかにされるということである。

いうなれば、ファイル保存ではなく、バイナリ処理とみなすことができるのであろう。単純な信号に置き換えて圧縮し、特定の処理手順を踏んで元に戻す。

左半球:より論理的、分析的、コンピュータ的なやり方ではたらき、入力刺激の情報を逐次的に分析し、言語的ラベルがつけられるような内容を抽出

右半球:刺激の全体的配置により深く関わって総合する役目をもち、情報をゲシュタルトあるいは全体の点から組織化し、処理する

右脳派、左脳派と一般的に分けてとらわれがちではあるが、視覚において、シュールな美術作品:左半球、写実的な美術作品:右半球、とあるのが興味深い。作品によって、使われる脳の部分が異なることなど、意識したことはなかった。

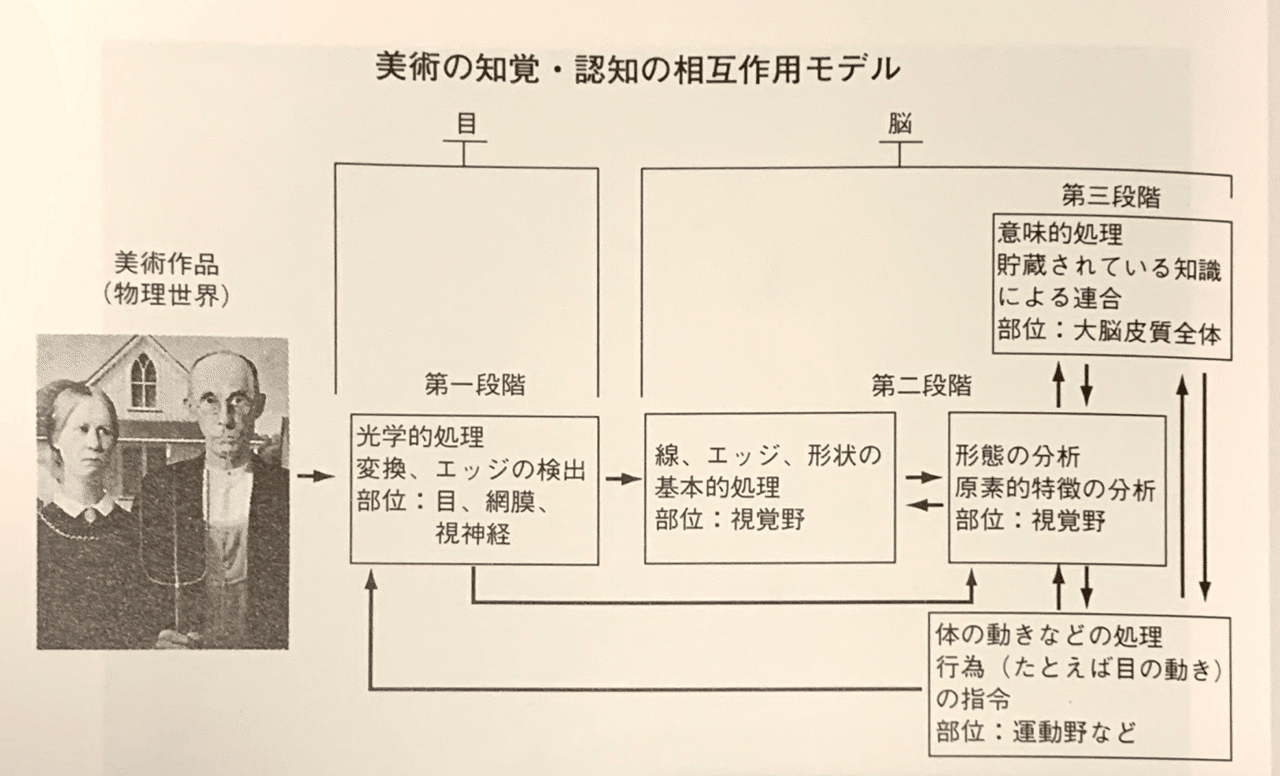

本書では、「美術の知覚・認知の相互作用モデル」と名付け、目と脳が美術作品やほかの視覚刺激を処理する仕方は、誰しもが明確な一連の段階を経ているとする。

※本書、p49より引用

上記のフェーズのうち、第三段階で意味的処理がなされ、視覚信号が解釈される。データベースの照合結果が人それぞれの好み、すなわち各自の知的背景と合致した内容にもとづいて好き・嫌いといった判断をくだすのである。

絵を認知できるのは、絵からの反射光が可視光線だけだからではなく、目の検出したものを「見る」脳が、形、色、配置や対象の意味に関する知識を貯蔵しているからである。

知覚システムと脳は、洪積世(=更新世)時代から構造的に変化していないという。

視覚が生存のためにある文脈に則して進化を遂げたとするならば、視覚から3つの重要な問いの答えが得られる。

・対象はなにか

・どこにあるのか

・なにをしているのか

視覚による問いの答えが、都合のいいことに、美術分析の中心的なトピックスとなっている。これらを「形の知覚、奥行きの知覚、動きの知覚」であるといえる。

3章 形の知覚

自然風景や美術作品を知覚するときは、目による光処理→原素的特徴を分析→対象、形、意味が認知される、というプロセスを辿る。

原素的特徴

脳で、目からの神経的信号を線、図と地、エッジ(縁)、コントラストなどの単純なパターンに分ける

美術作品の中の大部分の輪郭は、領域同士を分ける線によって生じる。(中略)。一方で、輪郭のない状態は「ガンツフェルト」と呼ばれる。

私たちの目と脳は、輪郭を見ることにあまりにも慣れすぎているので、輪郭が見えなくなってしまうと、なにもわからなくなってしまうのだ。

ガンツフェルトは霧の中にいるような状態をあらわし、輪郭をまったく持たない視野である。

また、網膜像が不正確であっても、なぜ視覚刺激のエッジがはっきりとみえるのか=直接的に線を書いていなくとも、美術作品のエッジがはっきりみえるのか、という点については、「マッハの帯」によって説明でき、我々は無意識のうちに輪郭を検出しようとしてしまっているのだ。

あるはずのない線が見える錯覚は、「網膜の細胞の興奮と側抑制」によって起こる。この神経効果によって、エッジや境界がハッキリと見えることになる。

側抑制

光が網膜のある部分に達すると、その周囲の神経活動が抑制される神経過程

感覚的に明暗さによって奥行きが感じられたりするのは、この知覚の明暗さから説明はできそうだ。

ほとんどすべての美術作品には輪郭とエッジがあり、それらは非常に微妙な場合もある。明と暗のコントラストがほんのわずかであっても、私たちにはこれらのエッジが「見える」。

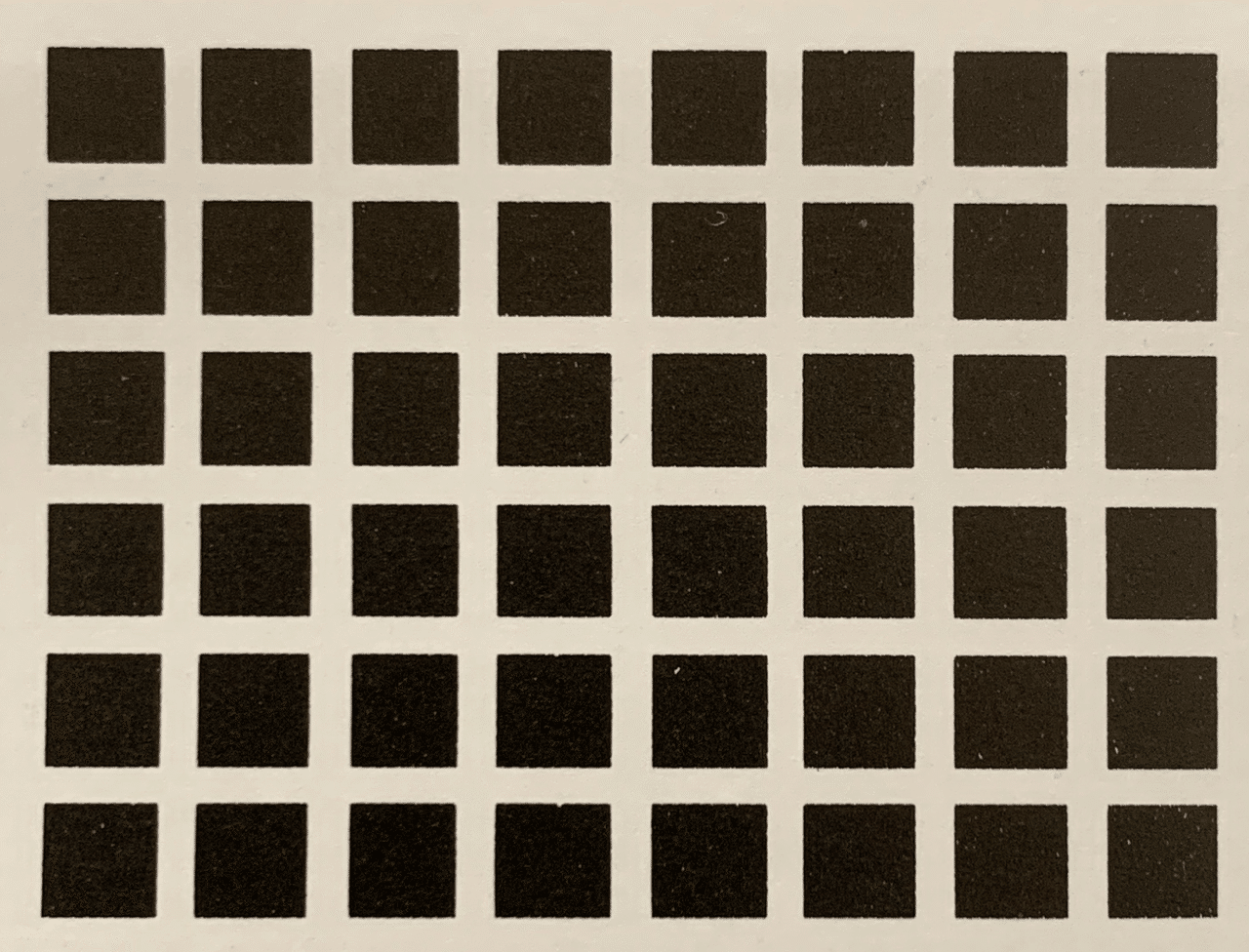

側抑制などの神経メカニズムは、意味や知的経験によって絵画の全体を見ることとは無関係にはたらく。有名なところでいうと、「ヘルマンの格子」にみられる。

※本書、p81より引用

一点の交差部分だけ集中してみるとなにも見えないのだが、少し離してみると交差部分に灰色の円がかすかにみえてくる。

ほとんどすべての視覚芸術では、個々の形は、それらの間にある境界や線によって並べられている。これらの境界は、側抑制のような過程がつねにはたらいているために、目と脳によってはっきり感じられるのだ。

我々がみていると思っているのは、目と脳とが作り出した錯覚によるところが大きい。この世界は脳がみせる幻想世界なのでは?とさえ思えてくる。

4章 視覚的認知

人間の視覚的認知を理解するためには、以下の三段階を考える必要がある。

①原素的特徴を目の中の末梢神経システムによって感じる→光エネルギーが電気化学的信号へと変換→視覚野へ送られる:視覚的認知と高次の処理が発生

②原素的特徴が基本的形態へと体制化

基本的形態:図と地のパターンのように、対象(図)が背景(地)から際立ってみえる(認知のゲシュタルト理論参照)

③長期記憶に貯蔵されている知識との連合を通して、基本的形態に意味が与えられる

→思考する脳が、個人的な関心の高い重要な特徴や対象に注目することによって、注意を光景の特定の部分へと向けさせる

→脳は素材となる視覚的印象に情報を加え、その結果、脳が受け取る単純な刺激をはるかに越えた豊かな意味がもたらされる

最初の2つの段階は「ボトムアップ処理」と呼ばれ、刺激が意識のはたらきを方向づける。

3番目の段階は「トップダウン処理」と呼ばれ、認知的な操作が意識を方向づける。

以下に美術作品を知覚するうえで重要となる項目を列挙する。

・基本的形態:図と地

・明るさの恒常性:環境に依存しない色の反射比率

・形態:知覚の原素的な単位

・近接:似た対象が近接しておかれると、まとまりとしてみる傾向

・類似(類同):類似した色、形などはまとまってみえる傾向

・連続:一方向に自然に流れる対象同士は、同じものに属するとみられやすい

・閉合:図形を単一の閉じられた全体としてみる傾向

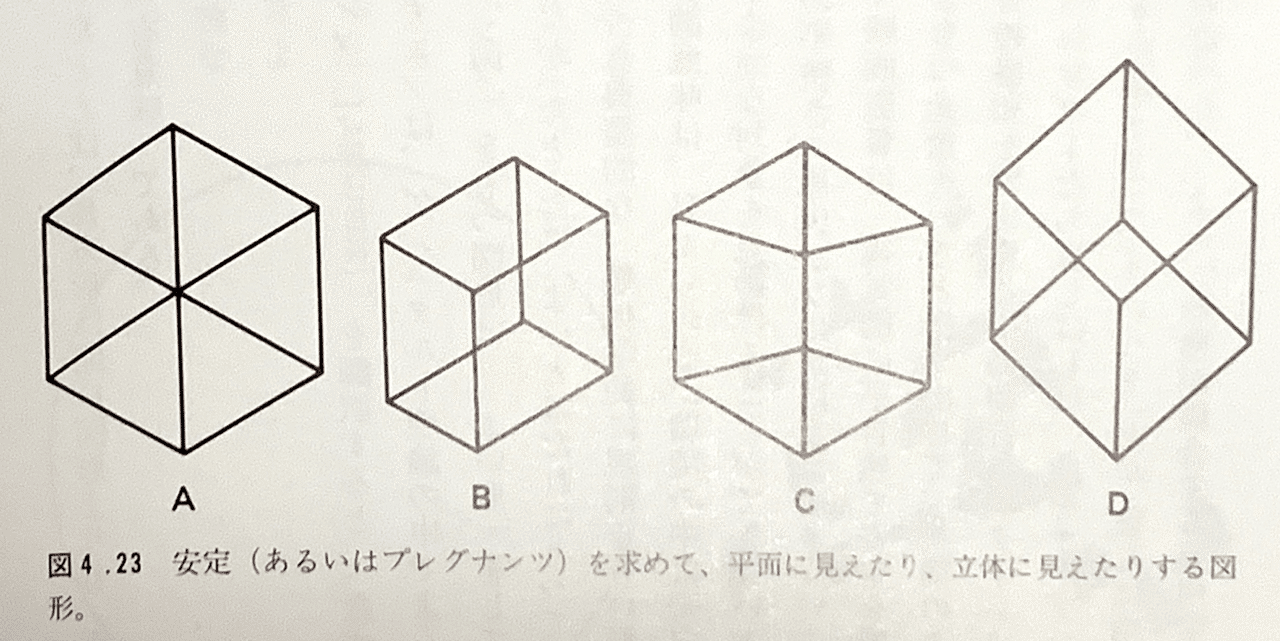

・プレングナンツ:心理的に安定した規則的な図形を求める傾向

とりわけ、プレングナンツが二次元的や三次元的といった視覚効果には特に有効そうである。

※本書、p112より引用

A:3次元的な立体にもみえるが、二次元的な六角形にみえやすい

B・D:3次元的な図形にみえやすい

C:2次元と3次元との間で見え方が交錯する

我々はみな、このような対象を「安定した形としてみる強い傾向がある」という点はかなり重要だと思う。

参考文献:

http://people.sunyit.edu/~lepres/thesis/principles/145_pdfsam_POD.pdf

複雑な刺激の認知がまず特徴の中の目立つ成分を区別することに始まって、次に心の目がそれらの部分を再結合するということである。美的体験は、部分の総和以上のものだが、しかしそれは、部分から始まるのだ。

5章 文脈と認知

認知科学によっての文脈とは、「視野の物理的構成(4章)」と「観察者の経験や知識」である。

美術作品の知覚には、誰にでも共通する「生理」と「その人特有の心理」とが関係している、とする。

「観察者の経験や知識」による知覚は、美術作品の解釈に過去の経験や社会的・政治的背景を引き入れるので、高次の認知とよばれることがある。人はそれぞれの経験と知識を持っているため、明らかに他者とは異なる見方で美術作品を見る。知識は、脳の中にでたらめに並べられているのではなく、テーマやスキーマを中心に体系的に組織化されている。

物事を見るということは、基本的には同一のやり方で、物理的特徴を見る(4章参照)。

→反射される光も最初の神経生理的な処理も、一定の物理的法則に従う

美術作品の「メッセージ」、意味、そして解釈は、絵画や資格現象に関してその人がすでにもっている特殊な知識に依存している。こうした絵画に関する知識、そして世界に関する厖大な個人的知識が、美術作品を見る際の文脈に影響する。

知識量の差によって生じる解釈の差が、「個性」と呼ぶことができるであろう。

物理的的文脈は基本的な知覚に大きな影響を与え、以下が含まれる。

・明るさの対比:文脈によって対象の明るさが違ってみえること←側抑制によるもの

・トップダウン処理:多くの仮説をもって世界を見、疑問に対する答えを求めようとする

・スキーマ:情報の組織化と、この組織化の使用や組み合わせを支配する法則→対象や風景の考えを表象:プロトタイプな思考

個人差とスキーマによって、同一のカテゴリーの共通する特徴をもつ絵画を数多く経験する(記憶する)ことで、これらの美術様式の印象、すなわち理想化されたイメージを形作るのだ。

また、視覚的不協和:「見ると期待したものと実際に見えているものとの間の不一致を経験するときに生じる心理的な緊張状態」と、認知的不協和:「自分の態度と行動の間の不一致を知覚するときに生じるもの」、が美術作品をみるうえで大きく作用する。

視覚的不協和を低減する方法として、以下の3つの方法がある。

①不協和の要素の一方の重要度を低減

②一方の要素、あるいは両方の要素を解釈し直す

③不協和の要素の一方を変える

6章 目の動きと美術

目の動きと美術に関する認知理論は、「心の中ではすでに現実社会に関する複雑な認知的仮説が作られていて、それが意識的にしろ無意識的にしろ、注視とその持続時間をコントロールしている。」という仮説にもとづいている。

これは、我々は常に内的(認知的)仮説と外的(物理的)世界が一致するかどうかの確認作業をしていることになり、不一致が生じると、視覚的不協和に陥ってしまう、ということになる。

美術作品をみる場合には「サッケード」に加え、意図、関心、知識、動き、無意識的動機、文脈によって視覚的注意が向けられる。

目が特定の部分に目が向けられる→その情報が脳に送られる→仮説に照らし合わせて分析→目が別の部分に・・・、といった具合に、繰り返しループを行うことによって、対象を理解しようとする。

ノートンとスタークによる眼球運動実験(1971年)によって、「走査経路(スキャン・パス)」という用語を定義した。基本的な考え方は、特徴の円環という考え方であり、眼球運動にみられるサッケードのベクトルと、運動感覚の表象によって示される。ただし、被験者(観察者)によって走査経路が異なること、同一の被験者でも異なる絵を見るときには走査経路が異なることは明らかとなっている。

7章 遠近法

見て、理解して、行動することは、遠近の対象を区別する目と脳の間の相互的なはたらきに依存している。

世界は3つの物理次元(縦・横・奥行き)と時間の次元で構成されている。一方、視覚(網膜)は、二次元(縦・横)のみしか存在しない。このことから、

三次元的世界は、二次元の目によって記録され、脳によって三次元的に解釈され直す:「三→二→三次元」問題と呼ばれる。

世界を三次元的に見ようとする傾向は非常に強く、我々の目と脳は常に、平面の刺激を奥行きのあるものとして解釈しようとする。

つまり、平面(絵画など)に描かれたものであったとしても、我々は三次元的に解釈しようとしてしまう傾向がある、ということになる。

ウッチェッロの作品≪サン・ロマーノの戦い≫は線遠近法と短縮法を巧みに利用することによって、脳が類似の線を見出し、それらを奥行きとして見なす手掛かりとして解釈することによって、現実の世界を体制化する。これによって、脳は絵に奥行きを見させていることになる。

さらにウッチェッロは、

・遠くの対象を小さく高い位置に置く

・近くの対象で遠くの対象を部分的に隠す

・背景の対象を前景の対象よりもぼんやりと描く

・前景は暖色、背景は冷色

などといったような技法を用いて、奥行き感を強調している。

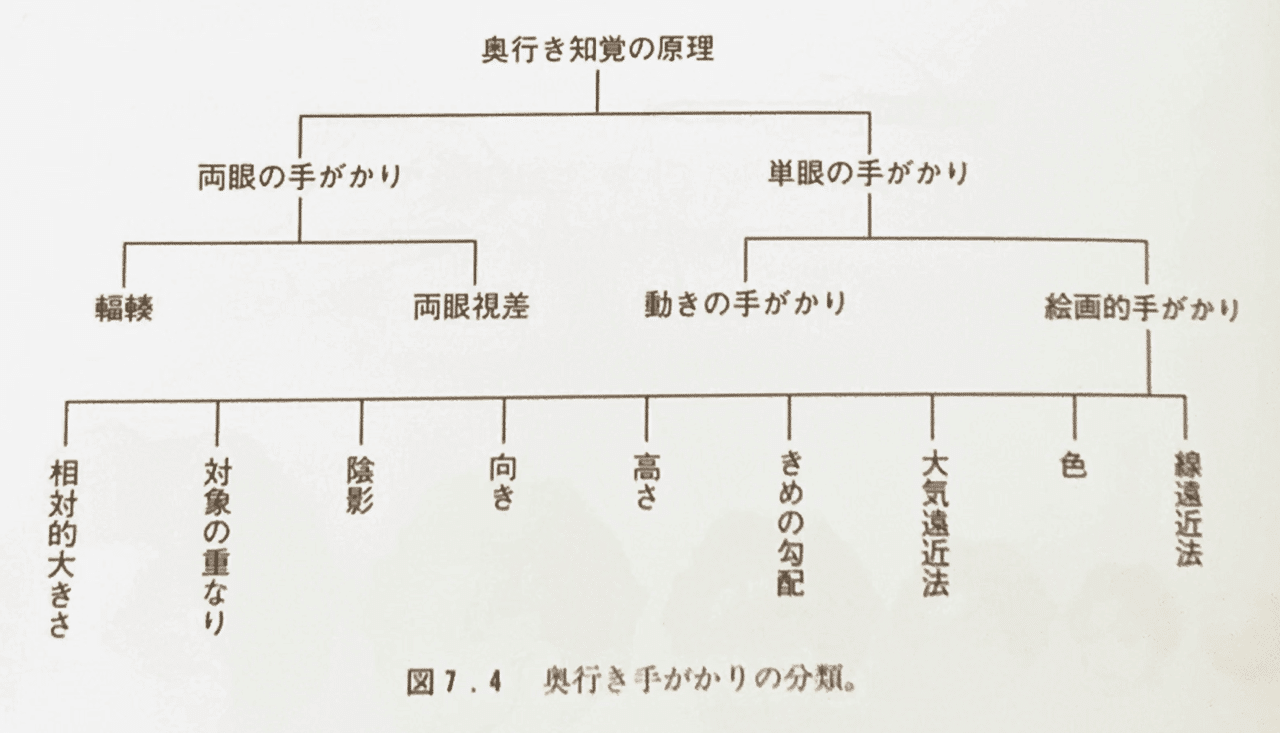

知覚心理学者は、遠近法の種類を単眼と両眼とに分け、さらに細分化した分類を行なっている。

※本書、p189より引用

両眼による奥行き手がかりは、左右に映る網膜の像の若干のずれを、脳によって奥行きを感じる手がかりとして解釈されるものである。

単眼による奥行き手がかりは、両眼がはたらいているときにも存在するが、単眼しか必要としない、という意味で呼ばれている。

単眼の奥行き手がかりは、幼い頃から複数の対象の相対的位置関係を判断している。どちらが手前で、どちらが奥側といった感じに、経験的に獲得した能力であるともいえよう。こうした手がかりが平面に描かれていた場合、奥行き感を感じてしまう、ということにほかならない。

より細分化した具体的な内容(相対的大きさ、など)は、先程の図に示した通りである。

8章 遠近法と美術の歴史

完全な線遠近法による描画方法のひとつは、ルネッサンス初期の画家である、アルブレヒト・デューラーによって発展させられた(格子状分割によるトレース方法)。

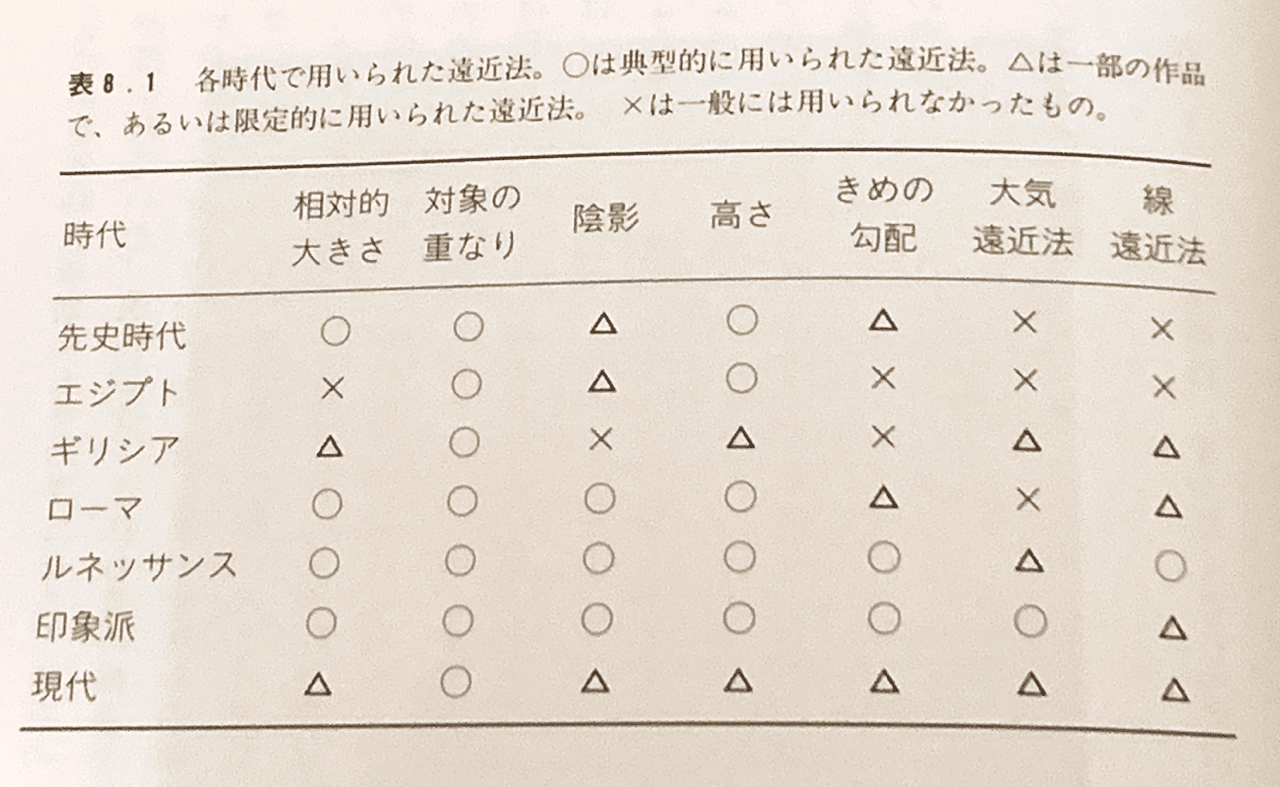

一概に全てが該当するとは言い難いが、という前置きをしたうえで各時代における遠近法の分類をしているのは非常に興味深い。

※本書、p223より引用

ルネッサンス期の芸術家が遠近法を発明したという説は誤りで、線遠近法とその幾何学を豊かに発展させたのだ。

確かに遠近法の始まりはルネッサンス期という認識であったが、ここで見事に覆された。美術の歴史の始まりといわれる「ラスコーの洞窟」に描かれていた動物でさえも、牛の角を描く際に線遠近法の一種が用いられているのだ。

またエジプト美術においても遠近法がなく平面的である、といった広く受け入れられている考えも誤りであり、「対象の重なり」によって、表現されているのである。

事実、二次元の美術形態では線遠近法の使用が慎重に避けられていた(美術的信仰に故、とも)のに対して、彫像、浮彫りなどには三次元的な遠近法が巧みに使用されている。

おそらくエジプトの様式では、描かれた大きさ(=地位)がきわめて重要な情報を伝えていた。

遠近法に慣れ親しんだ我々にとって、エジプトの壁画などに残された絵に違和感を抱くのは、単に平面的だけではなく、大きさのバランスにも関係していたことになる。

その後、紀元前4世紀ごろ、デモクリトスとアナクサゴラスによって線遠近法が法則化された。紀元前1世紀には、ウィトルウィルスによって、遠近法による絵画の発展についての記載も残っている。

正確な幾何学的描写の全盛期であるルネッサンス期、線遠近法を崩しつつも空気遠近法的な表現を追い求めた印象派、そして現代(ここでの現代はモダニズム期)に至るまで(現在もだが)、時代によって主に用いられた種類は違えど、常に絵画と遠近法とはあゆみを進めてきたのだ。

9章 神経ネットワーク-標準的表象、記憶、絵の認知

どんな美術も、少なくとも部分的には具象である。それとは対照的に、具象美術の対極に位置する抽象美術が存在し、すべての美術作品は程度の差こそあれ、抽象的でもある。

すなわち、美術作品は、現実そのものではなく、ものにせよ、人にせよ、感情にせよ、考えにせよ、つねになにかの表現である。

標準的表象、すなわち、プロトタイプ的に誰しもが思い浮かべる可能性が高い、中心的なイメージを我々は想起することが多い。

私たちの長期記憶に貯蔵されているのは、対象、人間、感情や考えの理想化されたイメージ、すなわちプロトタイプである。

正確な情報としてではなく、プロトタイプとしての情報が長期記憶されることとなる。すなわち、形式的な記憶が、情報を長期記憶に貯蔵する支配的な方法であると考えられうる。

また、美術と言語の構造的特性にも触れ、言語は(少なくとも)表層に伝達手段、深層にはメッセージの意味を含む「構造」がある、2段階レベルを持つと考えられてきた。

絵画も同様に、美術の表層的特徴(線、色など)と、深層レベルでは、これらの特徴の意味的解釈(なにが描かれているのか)がなされている。

そこから、

特徴を結び合わせる

→意味をもつ対象となる

→一般的カテゴリーの形成

→その美術作品について推論を引き出すことが可能となる

といったルートを辿る。

さらに美的表現には第三のレベル(本書では簡易的に「レベル3」と表記)がもっとも重要な意味をなす。

レベル3での理解では、認知だけではなく、さらに感情が伴う。(中略)。レベル3での理解はことばでは言い表せないが、それが得られたときに混乱することはない。

ここから、神経ネットワークと美術とを結び付け、絵画の分析に拡張を試みている。

第一層:入力=絵の特徴

第二層:知覚された対象が出力=推論と結びつけられる

第三層:入力と出力を媒介する「隠れユニット」; スキーマを構成する知識の断片を活性化するもの

そして最後は以下のように締め括っている。

科学も芸術も、心が生み出すものだ。それらは、心がもつ特質であり、それら自体が心そのものなのだ。表面的には、私たちは、美術や文学、音楽、思想を「理解する」のだが、核心では、こうしたすばらしいものの中に露わにされた私たち自身の心を見るのだ。すべてをつなぎ合わせる共通のものは、心である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

認知科学、目と脳の働きによって物事がどのようにみえるのか。

目で光を捉え、網膜で電気的信号に変え、脳で処理&スキーマとして長期記憶に貯蔵。貯蔵された知識データと照合し、このようにみえるといった仮説の検証を並列処理的に行いながら、物事が何であるという答えを導き出す。そのためには、知識量がものをいう。

最後で急に感覚論的なところに収斂してしまったが、2章を思い出してほしい。

「心:脳のはたらきによるもの」である、と。

つまるところ、脳の働きによって生み出されたもの(科学も芸術も)を、自身の脳の中で整理し、神経ネットワークによって長期記憶から導き出された仮説と照合する。すべてをつなぎ合わせるものは「脳」だ!くらい言ってもらいたかったところであるが。

神経ネットワークの部分については、機械学習を想起した(そうして作られたのが、機械学習なのかもしれないが)。

奥行きを感じる「運動の手がかり」としては、J・J・ギブソンを挙げていた。生態学的視覚論へとつながっていく。

よろしければサポートお願いします!今後の制作活動費として利用させていただきます。