act1 : Sun. Dec. 17th

「ついに、彼女ができたんだ!」

鈴木からそんなメールが送られてきたのは、昼のことだった。

誇らしげな一文で始まった文面は、

ひとしきり「彼女」についての惚気を並べ立てた後に、

こう締めくくられていた。

「家に来てくれよ! 俺の誕生日祝いも兼ねてさ」

鈴木は、俺の幼い頃からの友人だ。

古くは幼稚園から、そして大学に至る現在まで……。

幸か不幸か、俺たちは一緒の学校に通ってきた。

いわゆる、腐れ縁と言うやつだ。

そんな彼の悩みは、自身の人生において、

いまだ「彼女」と呼べる存在がいないことだった。

半年前にも、ミスキャンパス相手に

真っ向から告白して玉砕したという。

見ず知らずの段階でいきなり「付き合って下さい!」なんて

臆面もなく言うのだから、当然と言えば当然である。

この男は、昔からそうなのだ。

好きな子ができた、と言った翌日にはもうフられている。

そして、その度に愚痴を聞かされる。

正確に数えてはいないが、少なくとも二十回は付き合わされていると思う。

……なんせ、腐れ縁なのだ。

そんな鈴木に彼女ができたというのだ。まさに青天の霹靂だった。

にわかには信じ難かったが、そこは大事な友人である。

喜ぶべきことなのだろう。祝福してあげるべきなのだろう。

一応、そのつもりだったのだ。

その日の夜、「彼女」と実際に会うまでは。

鈴木が、したり顔でその正体を暴露するまでは──

「このコさ、『エンジェルドール』なんだよ」

玄関先で俺を迎え入れた鈴木は、傍らの「彼女」を指し示すと、

あっけらかんと言った。

「なるほどな……帰らせてもらうよ」

「おい待てよ哲! ここまで来といて、そりゃないっしょ!?」

踵を返そうとした俺の腕を、鈴木が慌てたように掴んだ。

振り向きざま、俺は深々と溜息をついてみせる。

「それは人じゃない。……『人形』なんだ。

俺は、おまえの人間の『彼女』を見たかったんだよ」

「俺にとっちゃ大事な彼女なの! なぁ、アルミ?」

「アルミ」と呼ばれたエンジェルドールは、

小さく頷き、にっこりと微笑んだ。

「うん。あたし、たっくんの彼女なのです」

「うっひょー! かーわぇええええ!!」

たっくん、とは、おそらく鈴木の下の名前である

「拓郎」をもじったものなのだろう。

大の男が自分の名前を呼ばれてはしゃぐ様は、

どこか滑稽であり、痛々しくもあった。

……駄目だ、とてもじゃないけど見ていられない。

再び背を向けようとしたが、またもや鈴木に制された。

というか、背後から抱きすくめられた。

「頼むよ、祝ってくれよ! 事実を伏せていたのは謝る……。

でも、本当のこと言ったら、おまえは来てくれなかっただろ?

この喜びを誰かと分かち合いたかったんだよ!

おまえしかいなかったんだよぉぉぉ!」

今にも泣き出しそうな、弱々しい声。

追いすがるようにして、鈴木はずびずびと鼻をすすり始める。

「……あぁもう、分かったよ、だから泣くな、鼻水も出すな鬱陶しい」

「よっしゃ、さすが哲! ささ、遠慮なく上がってくれ!」

先ほどまでの落ち込み具合が嘘のように、にこやかな表情を浮かべる鈴木。

そこはかとなく気疲れを覚えながら、俺は渋々と靴を脱ぐのだった。

「カンパーイ!」

アパートの一室に、グラスの重なる音が響き渡る。

続いて、ぱん、とクラッカーの破裂音。

「たっくん、お誕生日おめでとぉー!」

打ち終わった空のクラッカーを持ち、アルミがぱたぱたと両手を振る。

その仕草には、見覚えがあった。

……それだけじゃない。

間延びした口調、甲高い声、丸くぱっちりとした大きな瞳。

思い当たる節があって、俺は鈴木に問いかけてみる。

「……アルミって名前は、もしかして『田中あるみ』から取ったのか?」

「ご名答! よく気がついたな」

「田中あるみ」は、五年ほど前にブレイクした若手女優だ。

当時は癒し系の芸能人がもてはやされていて……

天然キャラで売り出していた田中あるみは、その中でも筆頭格だった。

流行が廃れた今となってはメディアへの露出も大幅に減り、

その姿を見ることは滅多にないのだけれども。

「あれだけおまえが熱をあげてたんだ、嫌でも覚えてるさ」

鈴木は「田中あるみ」の大ファンだった。

彼女の出演する番組はすべて録画していたし、

握手会やサイン会といったイベントにも欠かすことなく参加していた。

俗に言う「追っかけ」ってやつだ。

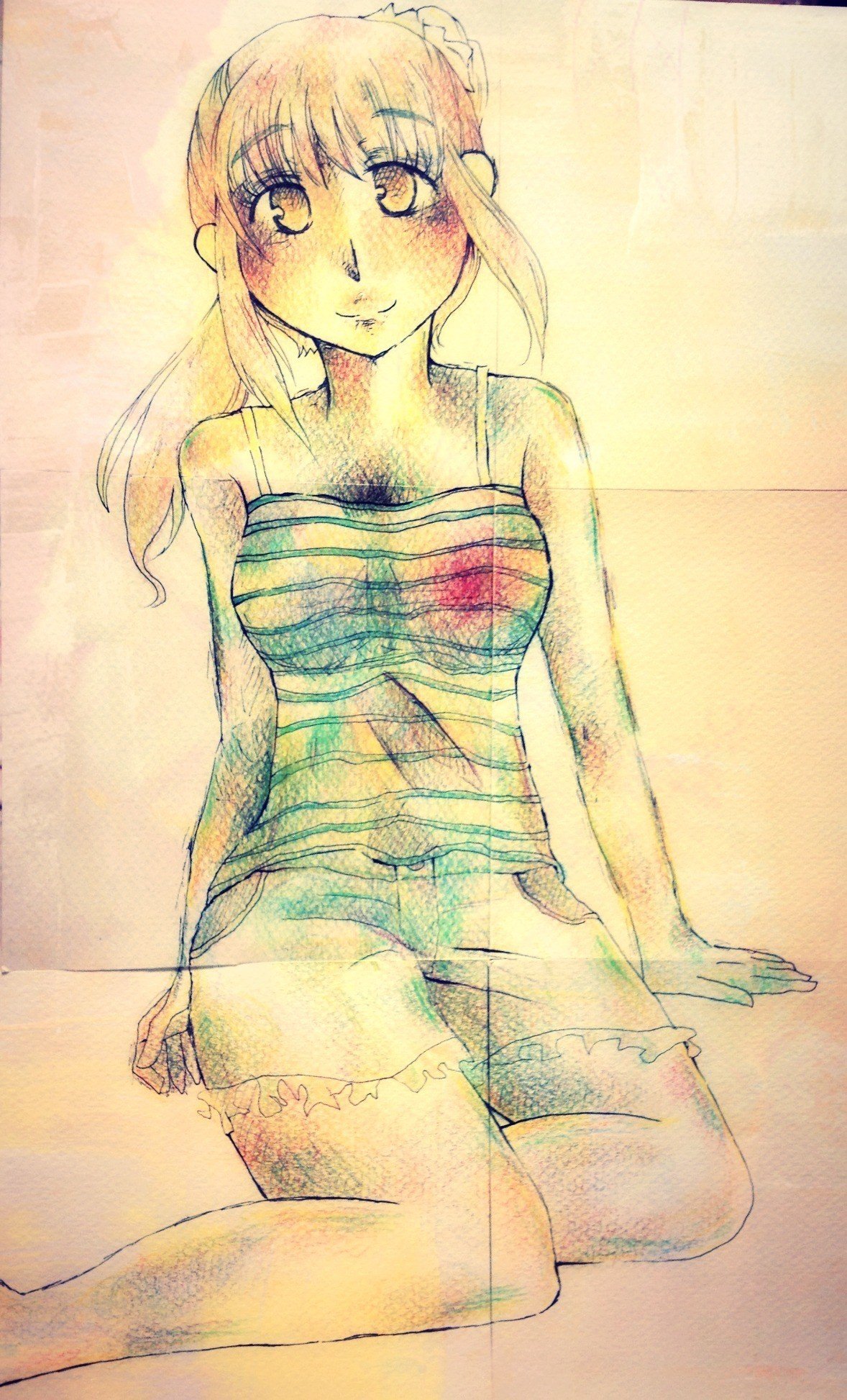

アルミの顔を、改めて眺めてみる。

彼女は俺の視線に気づくと、怪訝そうな表情を浮かべた。

端正な、それでいてどこか和やかな雰囲気を感じさせる顔立ち。

よくよく見れば、顔を構成しているパーツのひとつひとつは、

どれをとっても「田中あるみ」のそれだった。

五年も前のことだから、記憶にあまり自信はないが……

彼女の容姿は、俺の中にある「田中あるみ」像と完璧に合致していた。

よくもここまで再現できるものだ。

思わず、感嘆のため息を漏らしそうになる。

それに引き換えて──

「ちょっとぉ、どこ見てるんですかぁ! えっちぃですよ!?」

アルミが顔を赤くして、自身の胸を両腕で覆い隠す。

しかし、その巨大な膨らみは、彼女の細い腕で隠しきれるものではなかった。

圧迫されて腕の下からせりだした胸部は、いやがおうにも卑猥に見える。

加えてキャミソール一枚という服装なのだから、その破壊力たるや。

顔が瓜二つであるだけに、その「違い」は余計に際立って見えてしまう。

「鈴木……。“田中あるみ”は、こんなに胸が大きくなかっただろ?」

田中あるみは貧乳だったのだ。……それも「絶壁」と評されるほどの。

それに比べて、目の前のアルミはどうだろう。Fカップ? Gカップ?

ともかく、プロポーションはグラビアアイドル並みに抜群だ。

だからこそ、違和感を覚えずにはいられなかった。

「ああ、胸部だけは俺好みにカスタマイズしたんだよ。

爆乳好きなもんでね」

ケーキをもぐもぐとやりながら、鈴木が事もなげに言った。

「おまえ、こいつに幾らぐらい金かけたんだ?」

「ん……そうだな、ざっと100万円ぐらいかな。

本体で60万、カスタマイズ費で40万。まぁ妥当なところだろ」

「……おまえさぁ……」

もはや、呆れてものも言えなかった。

エンジェルドールは「多用途型ヒューマノイド」なのだ。

それも、とびきり高額の。

「あなたの傍に、理想の天使を」。

巷で喧伝されるお馴染みの売り文句は、陳腐ではあるが適切だとも思う。

個々のドールは、市販されている身体パーツを付け替えることで、

持ち主の好きなようにカスタマイズできる。

変えられるのは、姿かたちだけじゃない。

性格でさえも、これまた市販のプログラムを組み合わせることで、

自分好みに設定することができるという。

エンジェルドール市場は賑わっていて、

発売から一〇年経った現在でも、

カスタマイズ系の商品は続々と発売されているのだ。

そのラインナップは顔のパーツひとつをとっても

数万種類に及ぶということで……

関連商品全体の種類数については、もはや想像もつかない。

ユーザーは無数の商品群を買うことで、

自身の人形を理想形に近づけていくというわけだ。

そのために、どれだけの費用がかかることか。

良く言えば、エンジェルドールの商業戦略は

成功しているということなのだろう。

幸せそうににやつく鈴木を眺めながら、そう思う。

「おかげで貯金はすっからかんだよ。

大学に入ってからバイトでこつこつ貯めた金も、あっという間に

消えちまった。……まぁ、元々こいつのためだったんだけどさ」

「ケーキがやけに質素なのも、金欠のせいか?」

目の前にあるケーキは、誕生日を彩るにしては

異常なほどにシンプルなものだった。

生クリームでデコレーションされておらず、

スポンジ生地の上にざっくりと果物を乗せただけの代物だ。

「これじゃ、まるでホットケーキじゃないか」

「あー、アルミがいるからさ。念のため生クリームは使わなかったんだ」

その物言いに妙な引っかかりを覚え、俺は思わず聞き返した。

「どういうことだよ。

まさか、生クリームで窒息するなんて言わないだろうな」

単なる冗談のつもりで言ってみたものの、

鈴木はいたって大まじめな様子で頷いた。

「簡単に言えばそういうこと。

咀嚼機能が付いたドールは、ひと通りのものが食べられるんだけど、

なかには食べさせない方がいいものもあってな?」

そのうちの一つがクリームなのだ、と鈴木は説明した。

「固いものなら噛み砕いて細かく出来るけど、

クリームってそうもいかないじゃん。そのくせ、中途半端に固形だし。

そのまま飲みこんで、食道系に詰まることがまれにあるんだと」

「そりゃまた面倒な……」

「人間で言うところの餅みたいなもんだな。

つっても、餅も同じく『注意食品リスト』の一つなわけだけど……。

まぁ、色々とデリケートなわけですよ」

「注意であって、禁止されてるわけじゃないんだろ?

おかしくなったら水を流しこめばいいだけの話じゃないのか」

俺がそう言うと、鈴木は顔を曇らせた。

「そりゃあそうだけどさ。なるべくリスクは減らしたいんだ。

……自分の爺さん婆さんがさ、餅を山盛りで食ってたら心配になるだろ?

ドールにクリームたっぷりのデコレーションケーキを

食べさせるってのは、つまりそういうことさ」

「それだけ大事にしてくれてるってことだよね、たっくん!」

横にいたアルミが、大げさな素振りで鈴木に寄りかかる。

彼はといえば、鼻の下をだらしなく伸ばしながら、

至福の笑みを浮かべていた。率直に言って、イタい。

「馬鹿じゃないのか……? 所詮は『人形』だってのに」

ぼそりとつぶやいた瞬間、アルミがこちらを睨みつけてきた。

どうやら、聞こえていたらしい。

先ほどの柔和な笑顔とは違う、

険しい顔つきに一瞬たじろぎそうになった。

「なんだよ、間違ったこと言ってるか? 俺は全然──」

続けようとした言葉は、途中で遮られた。

アルミが、突然こちらに飛びかかってきたのだ。

不意を突かれ、俺は抵抗することもできず、

したたかに後頭部を床に打ってしまう。

腹の上にまたがられ、両腕も押さえつけられ──

完全に組み敷かれた格好となってしまった。

マウントポジションを取ったアルミは、悠々と俺を見降ろしていた。

そして、不敵な笑みを浮かべた瞬間。

「ふんっ!!」

ひねりを付けて、胸を振り下ろしてきた。

「はぶっ!?」

顔面に、重く柔らかい塊がのしかかる。

胸の谷間に顔を挟まれる格好になり、視界が完全に閉ざされる。

「黙って聞いてりゃ、言いたい放題言ってくれちゃって!

人形人形ってうるさいのよ、そりゃあ生身の人間に勝てはしないけど、

これでも評判いいんだからね! ほら! ほら!!」

怒気を含んだ声とともに、バストが顔に押し付けられる。

鼻腔に流れ込む、甘い香水の匂いと生々しい湿り気に咽せ返りそうになった。

「どうよ? 質感とか温もりとか、人間と比べても変わりないっしょ?」

のんきな鈴木の笑い声が、辛うじて耳に届いた。

──馬鹿な事を言ってないで早く助けろ!

しかし、心からの叫びは巨大な肉塊に阻まれ、

くぐもった唸り声にしかならなかった。

アルミを無理矢理にでも押しのけるべく、

手を伸ばそうとしたところで──

頭上から、声が降ってきた。

「たっくんの誕生日なのに、さっきから場をぶち壊すような発言ばっか!

ここに来てからずーっと無表情でさ、

あんたの方がよっぽど『人形』だよ!」

アルミの声が、震えていることに気付く。

覆いかぶさっていた体が離れ、視界がにわかに明るさを取り戻した。

アルミは、唇を噛み締めていた。

頬を紅潮させ、俺をじっと見据えている。

──泣いているのだ、と思った。

涙こそ流れないものの、その面持ちは人間の機微を的確に表していた。

悲しいのか、悔しいのか。あるいは、両方か。

「はいはいそこまでー。……アルミ、哲を離してやってくれよ」

アルミは束縛を解くと、鈴木のもとへすり寄った。

そのまま、彼の胸に顔を埋める。

「……だから、嫌だって言ったのに。

『ドール』だってことは伏せておいて欲しかったのに」

「ごめんな」

アルミの背をさすりながら、鈴木は静かに謝った。

丸くなった“彼女”の背中は、小刻みに揺れていた。

「……みんな、そうだよ。

あたしがドールだって知った途端、掌を返したように冷たくなるの。

見下したような視線を投げてくるの。

……自分から言わなきゃ……気づきもしないくせに……!」

俺は、押し黙ることしかできなかった。

重苦しい空気を振り払うように、

小皿に切り分けられたケーキへと手を伸ばす。

ぼんやりとした甘さを感じながら、フォークを無心に口に運ぶ。

がらんどうの頭の中で、アルミの嗚咽が重く響いていた。

「……じゃあ、そろそろ帰るから」

棚に立てかけられたデジタル時計を見ると、

夜の一〇時を過ぎたところだった。

「えっ、もう帰んの? 早すぎだろ!」

「ごめん……最近、体調があまり良くないんだ」

いかにも言い訳じみた理由だったが、嘘ではなかった。

今年の夏ごろから、ずっと体調が芳しくないのだ。

最初は軽い夏バテかと思ったが、

秋になっても回復する兆しは見えなかった。

気だるくて、身体が重い。時々、思考がぼんやりとして無気力になる。

熱や咳などの目に見える症状はなかったから、

特に病院に行くこともなかったのだけれど……

冬場にきて、調子の悪さに拍車がかかったような気もする。

だから、とてもじゃないが飲み明かす気分にはなれなかった。

それに、アルミとの一件もあった手前、気まずさもある。

「そっか。だったら無理にとは言わないけどさ。

ここ最近ずっと寒いから、体調には気を付けろよ?」

「……ああ」

アルミはといえば、毛布にくるまり、壁際に寝転がっていた。

先のいざこざの後から現在に至るまで、かれこれ2時間この調子なのだ。

鈴木が声をかけても、まったく応答しない。

彼いわく「ふて腐れている」とのことだった。

投げ出された足の裏には、

「D」のエンブレムがはっきりと刻印されている。

それは、アルミが堂崎カンパニー製造のエンジェルドールである証明だった。

アルミがエンジェルドールであることを、

鈴木が言わないでいてくれたなら。

このエンブレムに、気付かずにいれば。

俺は、おそらくアルミを人間として見ていただろう。

それほどまでに、ドールの造りは精巧だった。

「……悪かったな、アルミ」

部屋を出る間際に、物言わぬ背中に呼びかけてみたものの、

やはり反応はなかった。

ドアを開け、廊下に歩み出る。

間を置かず、刺すような寒さが身に染みてくる。

見れば、廊下にはうっすらと雪も積もっていた。

「こんばんは、寒いですね」

横から降ってきた女性の声に振り向くと、

そこには若い男女のカップルが立っていた。

男のほうは、西洋人らしき風貌だ。

がっしりとした体格、そして彫りの深い顔立ち。

さながら、映画から飛び出してきたかのような雰囲気をまとっていた。

「こんばんは」

一拍遅れて、俺も挨拶を返す。

二人は優しげに微笑むと、隣の部屋へと入っていった。

「──あんなふうに、自然に付き合えたらいいよな」

「うん? お隣のお姉さんのことか?」

「ああ。外国人と付き合うってのは、さぞかし大変なんだろうな。

ドールを慣らすにも時間が必要とはいうけどさ。

異国間カップルが関係を構築するのに比べれば易しいもんだろ?

言語の壁に、文化の相違。

あの人たちは色んな障害を乗り越えてきたんだろうよ。

……って、おい」

鈴木が、なぜか笑っていた。

こらえ切れないとばかりに、口元を露骨に抑えている。

何がおかしいというのだろうか?

自分としては、何も笑われるようなことを言ったつもりはないのだが。

「あぁ、悪い悪い。

だってさ、さっきの外国人の彼氏、実は『エンジェルドール』なんだぜ」

「な、なっ……!?」

「嘘だと思うなら本人に聞いてみりゃいいさ。

俺が『アルミ』の購入を決めたのも、お隣さんの勧めがあったからでね。

恋人関係で疲れることがないから気楽、ってあの人は言ってたな」

やり場のない恥ずかしさと悔しさが、一挙に押し寄せる。

顔がじわじわと火照っていく様が、自分でもはっきりと分かった。

鬼の首でもとったかのように、得意げに胸を張る鈴木。

それ見たことかと言わんばかりの表情がまた、

憎らしくてしょうがない。

彼はひとしきり笑ったあとで、急に真面目な顔になって続けた。

「哲もさ、一度は買ってみろよ。

遺産があるんだから、ドール一体の出費なんて屁でもないだろ?

むしろ、何体も買い揃えてハーレムを作ることだって可能なわけで」

「……俺は買わないよ。買っても、虚しくなるだけだから」

「──まだ、凛のこと引きずってんのか?」

鈴木の質問には答えずに、無言を押し通す。

沈黙が降りるより先に、鈴木が口を開いた。

「おまえの気持ちも分かるよ。俺だって、凛が生きてると信じたいし。

でも、もう一年だろ?

警察から何も情報は入ってこないし、事件そのものも未解決のままで」

「……そうだな」

「俺みたいに、『恋人』として認識する必要はないさ。

「……さっきも言っただろ。体調が良くないんだ。じきに、病院に行くよ。

それに、俺は『エンジェルドール』が好きになれない。

言っちゃ悪いけど、どうも胡散臭くてさ」

「……凛の親父さんの事業だろ、悪く言うのはよせよ。

一時期とはいえ、おまえの『親』でもあったんだから」

「はいはい、話はここまでな」

俺は、なおも喋ろうとする鈴木を制して、目を背けた。

「いい加減、外でこうして突っ立ってるのも寒いし。

おまえも、『彼女』を部屋に待たせてるわけだし、早く戻れよ」

「……そうだな。じゃあまたな、今日はすまんかった」

「ああ、またな。……俺のほうこそ、ごめん」

鈴木に背を向けて、自宅の方角へと足早に歩き始める。

小降りだった雪は、やがて勢いを増し、辺りを白く染めていった。

例えば、私は人間である、と仮定します。

確たる証拠はありません。加えて自信も皆無です。

拠り所といえるものは、ただ一つの言葉のみでした。

──おまえは人間だ、そうだろう?──

昔、あの人がかけてくれた言葉。今でも、鮮明に思い出せます。

もっとも……今の自分には、幸せな記憶を反芻する余裕もないのですが。

夜のとばりが降りた住宅街。その片隅で、私は物陰にうずくまっていました。

震える胸を押さえこみ、乱れる呼吸を整えます。

──大丈夫、だいじょうぶ。

住宅街の静けさを、荒々しく裂いていく複数の靴音。

追手の気配を間近に感じながら、息を潜めること数分。

やがて足音は遠ざかり、私は静かに立ち上がりました。

街灯の明かりをいやに眩しく感じながら、私は路地裏へと身を投じます。

刹那、乾いた破裂音が鼓膜を打ちました。

それが銃声だと理解するのに、さほど時間はかかりませんでした。

同時に、こちらの居場所が察知されたことを理解します。

背後から迫る、複数の靴音。

追い立てられるようにして、私は脱兎のごとく駆け出しました。

アスファルトを強く蹴って、この場から少しでも遠くへ──彼のもとへ。

ぱん、と再びの発砲音。

右脚に重い衝撃を感じ、思わずよろけそうになりながらも……

前へ、ただひたすらに前へ。

冷気をかき分け、闇に紛れて駆け続けます。

霞みそうになる意識を繋ぎとめ、私は前方を見据えました。

もう少しだけ。この状況さえ、乗り切ることができれば。

──待っていてね。もう少し、だから。

宙空に舞う粉雪を眺めながら、己にそう言い聞かせるのでした。

例えば、俺はヒューマノイドであると仮定する。

組み込まれたプログラム通りに、淡々と物事を遂行する機械になれたら。

余計な感情を排して生きられるのであれば、これほど素晴らしいことはないと思う。

そんな淡い空想を抱きつつ、帰路を歩く。

ひどく凍える。身体が鉛のように重い。

いっそのこと、神経をすべて遮断してしまいたい衝動に駆られる。

生身の身体は不便で仕方がない。

こういう時だけ、「人形」のことが少し羨ましくなる。

彼らのような機械になれば、楽になれるのだろうか?

──行き場のない鬱憤から、解き放たれるのだろうか?

いつの間にか、コートの肩部分には雪が薄く乗っていた。

軽くはたきつつ、ほの暗い空を見上げる。

一年前の、忌まわしい記憶。あの日も、雪が降っていた。

──夜闇に赤々と燃えあがる炎。けたたましく鳴り響くサイレン。

どれもが、まるで昨日のことのように思い出せる。

堂崎邸襲撃事件。

あの日、俺にとっての新しい「家族」は崩壊し、再び俺は独りになった。

堂崎家の葬儀に、凛の遺影はなかった。

焼け跡から、彼女の遺体は発見されなかったのだ。

扱いは「行方不明」とされたまま、現在に至る。

堂崎凛は、どこかで生きている──そう信じて、生きてきた。

それだけが、心の拠り所だった。

いつか、ひょっこりと帰ってくるのではないか。

俺の前に、何事もなかったかのように現れるのではないか。

夢のように脆い空想を描いては、自分で打ち消して。

今となっては、ささやかな希望にすがり付くのにも、もはや疲れてしまった。

無気力に日々を過ごす自分が、ひどく疎ましかった。

「……もう、死んだっていいんじゃないか」

自嘲するように、笑ってみる。

小さく吐き出した言葉は雪に紛れ、路面へと落ちていった。

高層マンションに到着し、エレベーターに乗り込む。

「40」のボタンを押してから、自然と壁に背を預けていた。

視界がぼやける。やはり、だいぶ疲労がたまっているようだった。

一刻も早く、ベッドに倒れこんでしまいたかった。

ほどなくして40階に到着し、電子音とともにドアが開く。

身体を引きずるようにして、俺は自室へと歩を進めていった。

──そこでふと、違和感を覚え、立ち止まる。

廊下の突き当たり……俺の部屋の前に、人がいた。

いや、正確に言うならば「倒れていた」。

ドアにもたれかかり、じっとうなだれている。

そこから動く気配は、微塵も感じられなかった。

「彼」は、黒い衣服に身を包み、フードをかぶっている。

遠目には、その表情をうかがい知ることはできなかった。

酔っ払いだろうか。だとしたら迷惑にもほどがある。

ためらいを覚えつつ、意を決して歩み寄る。

ひとまずは、呼びかけてみることにした。

「……あの、すみません。大丈夫ですか?」

反応は、なかった。

声を大きめにしてもう一度尋ねてみるが、ぴくりとも動かない。

「どこか、具合が悪いんですか?」

腰を落とし、今度は肩を軽く二、三回たたく。

フードの合間から長髪がこぼれ、その頬にはらりと落ちた。

フードを外し、顔を覗きこんだところで。

俺は、思わず息を呑んでいた。

現われた顔は、女性のものだった。その目鼻立ちには、見覚えがある。

忘れようもない、見間違えるはずもない……

今の今まで、自分が待ち望んでいた人物のものだった。

閉じていた女性の瞼が、うっすらと開く。

俺は、震える声で問いかけていた。

「……凛?」

女性は儚げな笑みを浮かべ、ゆっくりと頷いた。

しかし、直後、その表情が苦しげに歪む。

「……っ、うぁ」

痛々しいうめき声が、口の端から漏れていた。

そこでようやく、我に返った。気付けば、必死に口を動かしていた。

「どこか痛いのか? 病気か!? ケガか!? 待ってろ、いま救急車を……」

ポケットから携帯を取り出そうとした瞬間、ぐっと腕をつかまれた。

とっさに凛へと目を向ける。

……彼女の目が、はっきりと見開かれていた。

訴えかけるように、首を小さく横に振っていた。

「やめ……て、呼ばないで。警察も、だめ……お願い、だから」

言葉を発することさえ苦しそうな様子で、途切れ途切れに口を開く。

腕をつかむ細い指に、力がこもるのを感じた。

……何か、差し迫った事情があるということだろうか。

とはいえ、廊下にこのまま留まっているわけにもいかない。

ひとまず、俺は凛を部屋へ入れることにした。

彼女を抱きかかえ、すぐさまベッドに横たえる。

よく見れば、その衣服は所々が破れていた。

雪のためか、じっとりと湿っていて冷たい。

衣服を替えようと、黒い布地に手をかける。

そこで、ぴたりと手が止まった。

右脚の部分にある、ひときわ大きい「破れ」に眼が吸い寄せられる。

布地には焼け焦げたような跡があり、そこからは裂傷が覗いていた。

そして、その傷からは銀色のものが垣間見えていて。

「──『金属骨格』?」

悪寒が、ぞくりと背筋に走った。

震える手で、黒装束をゆっくりと脱がせていく。

衣服はつなぎのような構造になっていて、

外すのにそう時間はかからなかった。

凛の裸体が、露わになる。

一糸まとわぬ姿を前にして、俺は呆然と立ちつくしていた。

背丈、体型は記憶の中の「凛」そのものだった。

だが、しかし──

腕と脚に刻まれた、無数の傷跡。

痛々しいまでに裂けた皮膚。

明らかに深手を負っているにも関わらず、出血はない。

右脚に目を移す。

えぐられたような傷跡の奥で、

その「中身」が室内灯を反射して光っていた。

金属製の骨格。

その周囲を取り巻く、透明な化学繊維の束……「疑似筋肉」。

そして、足裏に円く刻印された「D」のエンブレム。

そこから導き出される現実を、俺は受け容れられずにいた。

この女性は、凛じゃない。

それ以前に、ヒトですらない。

これは、人形。

……凛をかたどった、「エンジェルドール」なのだと。

`( ´8`)´<頂いたサポートはラムネ菓子となり僕の脳に100%還元されます。なお、押してくださった♡はモチベとなり僕の心に1000%濃縮還元されます。