体育とは、マーケティングである。

「体育はスポーツとは違う」「体育が目指すところは何だ」

「体育は子供をスポーツ嫌いにしている」

などといわれるようになって久しい。

なぜこういわれるようになったかといえば、それは「体育」に求められているものが時代とともに変わったからだ。

学校が扱う「体育」は、時代とともに学習指導要領の改訂とともに「修正」されてきた。しかし、その変化のスピードは社会のそれに比べると非常に遅く、「修正」程度では到底追い付けない。にもかかわらず、体育はその姿を大きく変えることもなく現代も存在している。

明治~昭和期には、社会の中に「スポーツ」が浸透しておらず、「体育」は学校教育特有の領域であった。そこでは欧米から輸入されたスポーツを、心身の「鍛錬」に利用していた。戦後、1964年の東京オリンピック開催の影響もあって、社会に「スポーツ」が浸透し、わずか1世紀も経たずしてスポーツが一大産業として根付いた。

すると、本来社会にある文化を「教材」として扱う学校教育において、従来学校が持っていた「鍛錬としてのスポーツ」と社会に浸透している「娯楽文化としてのスポーツ」に数々の矛盾点があることに気が付いたのである。

例えば、鍛錬であれば「苦しくても耐え忍ぶ」ことに意義があったが、娯楽としては「楽しくてラクである」ことが価値となる。また、心身の健康増進が目的で行っていた従来の学校体育が、社会に浸透した近代スポーツの「競争」の側面を取り入れたことで、敗北や劣等感による運動嫌いを生んだり、過剰な練習で怪我をしたりといった問題も生まれるようになった。

しかし、これらの問題は、そもそも学校が本来のスポーツの姿を知らずに「体育」として誕生させ、受け継いできた『明治・昭和に必要な体育』に、今やまったく姿が変わった『令和に必要な体育』を強引に導入しようとしたからである。

私はこのような体育が抱える問題を解決するために、小学校で体育を指導する身でありながら、大学院でスポーツを学んだ。社会でスポーツ産業がどのように発展しているのかをマネジメントの視点で学んだことにより、社会におけるスポーツの「輪郭」が見えるようになった。そして、次のことを断言する。

スポーツの側から見れば、体育のあるべき姿はスポーツと「同じ姿」でいいとわかる。

しかし、体育の側にいる人々は、体育のあるべき姿はスポーツと「違う姿」であると信じて疑わない。

それは、体育の側の人々がスポーツの一部しか知らないからである。

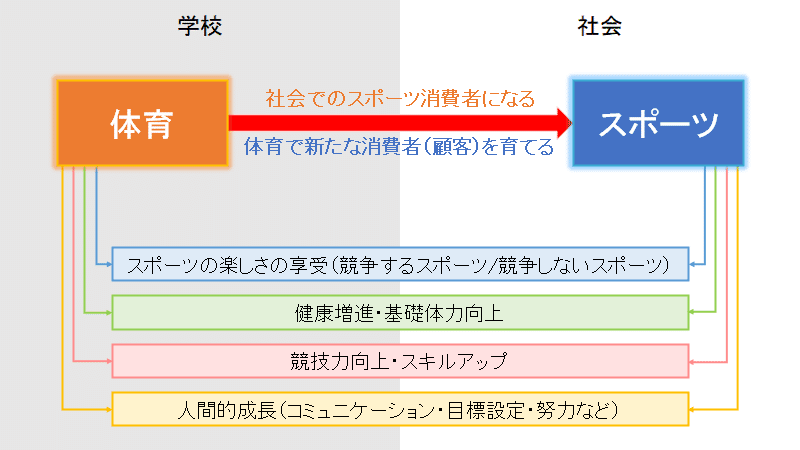

では、スポーツの側から体育を見ると、どのように映るのか。体育はスポーツとどのように連携しているのかを簡潔にまとめる。

・・・・・

現在の体育が果たすべき役割は、一言でいえば「生涯にわたってスポーツに参加する人間を育てること」である。これは、現行の学習指導要領にも体育の「究極的な目標」として記述されている。

これをスポーツ側から捉えると、「生涯にわたってスポーツに参加する」とは、「生涯にわたってスポーツ産業の消費者になる」ということである。

スポーツを「する」ことを続けるには

・地域のクラブチームに入会する

・地域のフィットネスジムに通う

・必要なスポーツウェアやシューズなどを購入する

スポーツを「みる」ことを続けるには

・スタジアムのチケットを購入する

・特定のクラブのサポーターになる

・スポーツ専門チャンネルの購読をする

などの消費行動を生涯にわたって続けてもらうことが「生涯スポーツへの参加」であり、社会でスポーツに関連する消費をしてもらうために、スポーツへの好意的な印象を植え付ける場が「体育」なのである。

「そんなビジネスの話を教育現場に持ち込むな」「体育は人間教育の場だ」

という声も何度も聞こえてくるが、それはイデオロギー(べき論)でしかない。実際に、体育では

・スポーツの楽しさの享受

・健康増進・基礎体力向上

・競技力向上・スキルアップ

・人間的成長

の4つの価値があるとされているが、それは社会のスポーツを通じても得られるものである。わずか12年しかない体育でそれらをすべて身につける必要などなく、その後一生涯かけて価値を獲得していけばいい。

ただし、社会でその価値に触れるためには、消費行動を起こさなければならない。つまり、お金がかかる。したがって行動の心理的ハードルが高くなってしまうため、お金をかけてでもその価値に迫りたいというスポーツに対する好意的なイメージを事前につけておきたいのだ。

つまり、体育とは「試食」である。どんな健康食品でも試食だけで消費者を健康にしようとは思わない。真の効果は購入後の本格的な消費によってもたらされるため、まずは「おいしい」という印象を与え、購買意欲を上げることさえできれば十分なのである。逆にいうと、購買につながらない試食はリソースのばらまきでしかない。子供をスポーツ産業の消費者にすることに迫れない体育は、スポーツ側から見れば、貴重な試食のチャンスを無駄にされているのである。

だから体育は、社会にあるスポーツの姿を再現しなければならない。「競争」を楽しむスポーツの姿は、そのまま体育でも競争させればよい。逆に勝敗にこだわらない「レク」的なスポーツの姿は、そのまま体育でも遊ばせればよい。重要なのは「どちらもスポーツである」ということをしっかりと理解させることであり、自分の価値観に合った方を「もっとやりたい」と思えば、そこにお金を払って消費させればいいのだ。

このように、スポーツ産業から見れば、学校体育は格好のマーケティングフィールドなのである。これを体育側が受け入れ、スポーツ側とのビジョンを共有しなければ、体育が生涯スポーツに貢献できる日はこないだろう。体育がスポーツの教育的価値を本当に信じているなら、スポーツ消費行動を促すようにマーケティングとして体育を実践してほしい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?