014.(公開) 「脂質」は「余分な糖質」がある時のみ吸収される:「脂質」+「糖質」は肥る原因(2020.1.30 更新)

1. はじめに

まず、巨大なnoteですみません。

脂質摂取悪玉説が昔から流布されています.それに対してたがしゅう先生の記事(2019/10/10)「脂肪が悪いというデータのトリック」が掲載されました.

先生は次のように指摘されております。

『動物性脂肪を摂りすぎるとよくないという話の裏には「炭水化物を十分摂取した状況において」という条件がつく、ということです。」そして、「血液中にそれ以上脂質を溶け込ませることができない限界「飽和状態」というものがある』

そこで「飽和状態」についてもう少し知りたくて調べてみました。以下、素人がかき集めた断片的知識による呟きです🧐🧐。

結論は:

脂質の体内への吸収は、体内に余剰グルコースがある時に促進される、と言うことのようです。換言すれば、余剰グルコースが存在しない条件では脂質は小腸から体内に取り込まれず、脂肪の取り過ぎという現象は生じない、ということのようです。

俄かには信じ難いですが、これを理解すると油に対する恐怖心が消えて食生活が格段に豊かになると思います。

では、はじめます。

2. 脂質の「消化」「吸収」のイラスト

脂質の「消化」「吸収」の様子を示したイラストを 図1.に示します。以下、この図に基づいて話を進めますが、あくまでも俄か勉強の門外漢の理解によるものです。なお、記述内容あくまで個人的妄想で図の引用元の見解を示すものではないです。

図1 腸管における脂質消化吸収の模式図

(凡例)E:グリセロール;www:脂肪酸;E+www: (モノ)アシルグリセロール;E+2www: ジアシルグリセロール; E+3www: 中性脂肪(トリアシルグリセロール) (福岡大学のサイトから http://www.sc.fukuokau.ac.jp/~bc1/Biochem/biochem2.htm)

3. 脂質の「消化」「吸収」のメカニズム

ここでの話題は、体内で行われる「代謝」ではなく、食摂取した脂質が小腸に至リ、腸皮に取り込まれるまでの「消化」「吸収」についてです。

3.1まず中性脂肪とは

食品に含まれる脂肪の多くは化学的に安定した「中性脂肪」の形をしています。中性脂肪とは、グリセロール(図1の記号E)に脂肪酸(図1の記号www)が1〜3個合体した脂肪の総称ですが、普通は3つの脂肪酸がついているものが多いので、トリアシルグリセロールと呼ばれています(トリ=tri: 3の意)。くっついている脂肪酸の種類は問いません。すなわち、飽和脂肪酸でも不飽和脂肪酸でも、長鎖脂肪酸でも中鎖脂肪酸や短鎖脂肪酸でも「中性脂肪」ですし、くっつく脂肪酸が複数種でも「中性脂肪」です。また、常温で個体のいわゆる「動物性脂肪」も、常温で液体の「植物性脂肪」も「中性脂肪」と呼んでいます。ま、「中性脂肪」とは食用油脂の総称ですね。

3.2 消化

次は消化のお話。この中性脂肪は体内に入ると十二指腸で胆汁により乳化(混じりあってドロドロに)されます(これは十二指腸での働きなので図1の小腸の絵の図1には表現されてないです)。次に膵臓からの消化酵素リパーゼ(膵液の一種)の働きで、脂肪酸を一つないし二つつけた (モノ or ジ)アシルグリセロールや単体の脂肪酸およびグリセロールなどに分解されて小腸に送られます(図1参照)。なお、中性脂肪を構成する脂肪酸は「長鎖脂肪酸」や「中鎖脂肪酸」、「短鎖脂肪酸」そして「飽和脂肪酸」や「不飽和脂肪酸」などいろいろあります。

中性脂肪は小腸で吸収される前に、胆汁や膵液によって、細かい部品に分解されるのですね。

ところで、図1に示されている「中鎖脂肪(MCTオイル)」とは「脂肪酸www」の炭素数が2ー12個の脂肪、 「長鎖脂肪」とは「脂肪酸www」部分の炭素が12個以上の脂肪の事をさします(微妙に違う分類もあります)。

3.3 吸収

消化の次は吸収。さて、分解された中性脂肪は小腸に達すると、グリセロール(←水に溶けやすい)や中鎖脂肪由来の脂肪酸は、そのままの形で小腸で吸収されます。一方、長鎖脂肪由来の(モノ or ジ)グリセリドと脂肪酸は、腸内に分泌された胆汁酸の働きによりミセルという集合体を形成して小腸で吸収されます(以上の記述は主に http://www.jmi.or.jp/qanda/bunrui3/q_054.html を参考)。

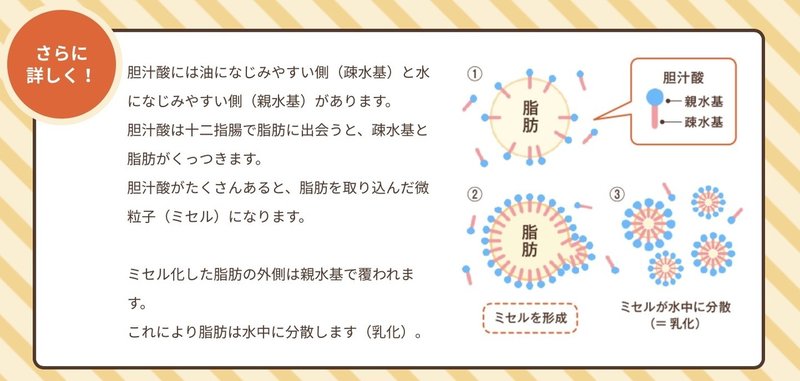

なお、十二指腸で形成されるミセルとは次のような集合体:

(https://t-urso.jp/mechanism/01/)

図2 ミセル:一般的にミセルとは、親水基と疎水基からなる物質が、内部に脂質などの疎水性の物質を取り込んで、外部が親水性となる球状物質をいう(図)。環境によっては内部が親水性で外部が疎水性のミセルも形成されうる。

4. 小腸上皮細胞における中性脂肪の再合成

小腸に吸収された脂肪のパーツは体内に入る前に腸皮で選別を受け、長鎖脂肪と中鎖脂肪由来のパーツでその後の運命を異にします。

4.1 中鎖脂肪酸

まず、中鎖脂肪由来のパーツ(グリセロールと中鎖脂肪酸)は、そのまま腸皮から放出されて門脈という静脈に送られます。門脈は肝臓に直結している血管なので、中鎖脂肪由来のパーツはそのまま肝臓に送られて即時に代謝されます。中鎖脂肪(MCTオイル)が効率良く代謝されると言われる訳はここにあります。

4.2 飽和脂肪酸

次に、長鎖脂肪由来のパーツです。図1をみてください。長鎖脂肪由来のパーツは、小腸組織のなかで再び中性脂肪に再合成(図のエステル化とは脱水結合のこと)されるのです。そして、再合成される時にATPというエネルギーが消費されるのです。このATPの材料がグルコースなのです。再合成された中性脂肪は、小腸組織の内部でコレステロールなどの他の脂質と集まって「カイロミクロン(CM)」という塊となり腸皮から体内の「リンパ管」に放出されることになります。

カイロミクロンは直接血管に入るわけではないようです。

5. 中性脂肪再合成に必要な条件ーインスリンの働き

ところで、体内での脂肪酸の合成はいつでも生じる訳ではありません。上の第4節で記したように、合成のためのエネルギー源があるときのみ合成されます。そのエネルギーはブドウ糖なのですが、背後には「インスリン」というお馴染みのホルモンの存在があります。

「インスリン」とその反対の役割を担う「グルカゴン」というホルモンの働きを図3に示します。

図3 インスリンとグルカゴンの作用まとめ

(長崎大学作成資料(一部改編):

https://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/genetech/genkenbunshi/pdf/H24.1.19.pdf)

図3には腸皮は含まれていませんが、体内で生じている現象の原則は同じです。インスリンは一言でいえば「同化作用」を促進/刺激するホルモンと言えます。「同化」とは、複数の単純な物質から、より複雑な物質が合成される代謝のことです。

通常、インスリンは血中濃度が2〜10mU/L程度に保たれるように常に分泌されています(基礎分泌)。ところが、特定の刺激を感知すると追加分泌されて、その働きで血液中の糖(グルコース)が体内へ吸収促進されます。この時、インスリンは脂質やタンパク質の利用/分解を抑制して、脂質やタンパク質の合成を促進する働きをするのです。このためインスリン は「肥満ホルモン」という不名誉な「称号」を与えられています。

インスリンは脂質やタンパク質の利用/分解を抑制して、逆にこれらの合成を促進/刺激するホルモンなのですね。話を図1に戻せば、長鎖脂肪が分解してできたパーツの中性脂肪への再合成は、インスリンが追加分泌されている条件で生じている、と言うことになります。

ただし、インスリンはエネルギーにはなりませんから、再合成に必要なエネルギーはグルコースを原資とすることになります。

6. インスリン追加分泌の条件と中性脂肪合成のエネルギー源

インスリンの追加分泌の原因は種々あるようですが、食事起源に限れば以下です。

○ 糖質:

○ たんぱく質(特に分岐鎖アミノ酸);

6.1 糖質

炭水化物は糖質と植物繊維の集合体を示し、混乱のもとなので、ここでは「糖質」を使います。

6.2 糖質の直接的なインスリン追加分泌

糖質を食べると、血糖値が上昇します。当たり前ですね。すると、インスリンが追加分泌されて糖を血管から体内に取り込もうとします。こうする事で血糖値の上昇を抑制しようとします。そして概ね3時間以内に血糖値は平常値にもどります。この急速な代謝作用は、合目的的にいえば、あたかも過剰な糖による血管損傷を防ぐためのようにも見ます。ここで要注意なのが、インスリンによって血糖値上昇が抑制されても、食べた糖分は体の中に取り込まれただけであって、体外に排出された訳ではないです。あたりまえですね。

6.3 糖質エネルギーによる中性脂肪再合成

体内に取り込まれた糖は、直ちにエネルギーとして消費されます。なぜなら、体内には僅かなグルコースしか貯蔵できないからです(グリコーゲンとして体重の1%程度。体重60kgの人では普通0.5-0.7kg程度)。この時、腸皮では、このエネルギーを利用して、中性脂肪の再合成が行われているのです。体にはエネルギー源となりうる脂肪やタンパク質が蓄積されていますが、糖質摂取時にはインスリン が追加分泌されているので、その利用は抑制されています。つまり、中性脂肪の再合成は、余剰グルコースがある時に生じることになります。換言すれば、余剰グルコースがない場合は、腸皮に吸収された脂肪のパーツは再合成されず「飽和状態」となり、腸管からの吸収が滞ることになります。つまり、脂肪は体内に吸収され難い、ということになります。

6.4 余剰グルコースの行方

なお、約3時間以内に使いきれないグルコースは排出されないでグリコーゲンないしは中性脂肪として貯蔵されます。ただし、普通の現代人はグリコーゲン満杯状態なので、余剰グルコースは中性脂肪として体内に蓄えられます。食糧の入手が困難な環境では、貴重なエネルギー貯蔵システムともいえます。

7. タンパク質のインスリン追加分泌刺激効果

7.1 タンパク質によるインスリン追加分泌刺激作用

タンパク質には、グルコースに依存しないでインスリンの追加分泌を刺激する事が知られています。特に必須アミノ酸(EAA)のうち分岐鎖アミノ酸(BCAA)の一つであるロイシンのその作用が強いと言われています。また同じくBCAAのひとつのイソロイシンはインスリンの感受性を高めるとも言われています。

7.2 血糖値低下による糖新生惹起と血糖値の回復

タンパク質でインスリンが追加分泌れると、血中グルコースは体内に吸収されるため血糖値が下がります。すると今度はグルカゴンというホルモンが分泌されて糖新生が惹起され(図3参照)、グルコースが血中に放出されて血糖値が回復することになります。タンパク質による見かけ上の血糖値の上昇は小さいようですが、実際は、体内にグルコースが供給されていることになります(https://note.com/234_55_2311/n/naf19d267df01)。

赤血球やグリア細胞(神経系を構成する細胞でニューロン(神経細胞) ではないもの)は、「糖のみ」をエネルギーとしてますから、血糖値の適切な維持は人体にとって最重要課題のひとつです。このためか、必要最小限の糖は糖新生で体内で産生されるような仕組みになっています(下記注参照)。つまり、体外から摂取する必要がないということですね。

タンパク質は間接的に糖新生を惹起する。

(注): 必要最小限の糖は糖新生で産生されるような仕組みについて教科書から-「成人のグルコース基礎消費量は、正常では1時間あたり約10g。うち脳が常に約60%、赤血球が10〜15%を占める。......肝臓は、通常、基礎代謝量と同じ1時間に10gのグルコースを放出しているが、グルカゴンやアドレナリンの刺激でグルコースの放出量を短時間、数倍に増やすことができる」(川村越監訳「生化学」 日本語第2版 2015; J. Koolman, K.H. Roehm 英語版3rd edition 2013)

7.3 タンパク質の摂取で中性脂肪再合成は起きるのか?

さて、上の疑問は「血糖値を維持するために惹起される糖新生で「余剰」な糖が産生されるのか?」ということですが、おそらくYesです。

タンパク質によるインスリンの追加分泌量と速度は、タンパク質の「摂取量と速度」に比例的関係にある事は容易に想像されます。つまり、一気(急速)にたくさんの量のタンパク質を摂れば、それに刺激されてインスリン もドッと分泌されると考えられます。すると、血糖値は急激に降下することになります。そうなると今度はグルカゴンがドッと分泌されて糖新生が進むことになります。このグルカゴンの分泌量はインスリンとのバランスをみて分泌されるというより、とりあえず出しておこうといった感じの丼勘定でしょう。このようなとき、血糖値はジェットコースターのように急降下急上昇を何度か繰り返してやがて平衡に状態に落ち着いていくでしょう。こうしてドンブリ勘定で産生されたグルコースは、低血糖を防ぐという生命の存続に差し迫った危機の回避のために多めに分泌されるのが自然の理でしょう。つまり、余剰エネルギーの入手が可能になっているということです。つまり、腸皮での中性脂肪の再合成に必要なエネルギーが供給されるます。

○ こうしたメカニズムで、脂肪摂取時にタンパク質を同時に摂取しても、余剰グルコースが供給されるため、中性脂肪の合成が促進します。糖質摂取ほどではなくとも、脂質とタンパク質の食べ合わせでも、タンパク質の食べ過ぎで太ることになります。

○あくまでも、タンパク質の食べ過ぎであって、脂質の取りすぎではない事に注意。

7.4 どれくらいのインスリンが分泌されるのか?

別投稿で、文献データからからお肉やブドウ糖、ホエイないしEAAのインスリン追加分泌を大胆に試算してみました(試算例 https://note.com/234_55_2311/n/naf19d267df01)。この様な大雑把な数字の提示は素人だから可能です。

各研究の実験条件がが同じではないので、なんとも言えないのですが、それぞれの食源1gあたりのインスリン濃度上昇をまとめると;

肉に含まれるタンパク質...........0.2~0.44uU/mL/Pro.g(お肉約5gに相当)

ブドウ糖.................................1.2 uU/mL/Glu.g

ホエイ....................................1.6 uU/mL/Why.g(お肉の3.6〜8倍)

EAA.......................................1.9 uU/mL/EAA.g (お肉の4.3~9.5倍)

因みに、ブドウ糖50g、10gないし5g当たりのインスリン 濃度上昇.....

..............................................................60 uU/mL, 12uU/mL, 6uU/mL

これと同等のインスリン濃度を上げるお肉とホエイとEAAの量は;

お肉(タンパク質含量約20%として)...........................1500g, 300g, 150g

ホエイ........................................................................37.5g, 7.5g, 3.8g

EAA...........................................................................31.5g, 6.3g, 3.2g

つまり、お茶碗一杯の白米に含まれる糖質が50gとすると、これによって追加分泌されるインスリンは60 uU/mL程度、これは、お肉1500g、ホエイ37.5g、 EAA31.5g程度に相当するということです。これに伴って糖新生も生じる事が想定されますので、中性脂肪の再合成もある程度は促進するものと考えられます。

7.5 ホエイやEAAによるインスリン分泌とGLUT-4の発現、血糖値変化

インスリン分泌を気にする人には、ホエイやEAAの影響が気になるところですが、それについては、こちらは、下記noteの 6.8) 項 をご参照願います。

https://note.com/234_55_2311/n/naf19d267df01

8. インスリン分泌を刺激するインクレチンについて

GIPと呼ばれるインクレチンは、脂質の摂取で分泌されてインスリンの追加分泌を「刺激」するといわれ、あたかも脂質が脂質がインスリンの追加分泌を「生じる」印象をあたえますが、これは誤りのようです。GIPは”glucose-dependent insulinotropic polypeptide (グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド)ともよばれ、グルコース濃度が高い時のみインスリンの追加分泌を「生じる」働きがあるからです。以下は、http://www.chugaiigaku.jp/upfile/browse/browse1215.pdf からの引用(微細部改編)。

・栄養素の摂取により、消化管から分泌されインスリン分泌を促進する消化管 ホルモンを総称してインクレチン(incretin)とよぶ。

・主なインクレチンとして GIP(gastric inhibitory polypeptide) と GLP-1(glucagon-like peptide-1) が知られる.

・炭水化物やタンパク質,脂質を摂取することで GIP と GLP-1 は分泌 され,特に GIP は,GLP-1 に比べて脂質に対する刺激によって過分泌される.

・GIP は食事摂取により,十二指腸を中心とした上部小腸から血液中に分泌され, 血液中に上昇するグルコースと協調してインス リン分泌を促進する。

↓ここも参照されたし。https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/105/3/105_396/_pdf

要点は、血中グルコース濃度(血糖値)を上げない条件で脂質を摂取しても、インスリンの追加分泌を刺激しないことになります。つまり、糖質を同時摂取しない限り、脂質の吸収は促進されないということのようです。蛋白質の多量摂取(特にホエイやEAAのような水溶液)も糖新生を惹起するので、脂質との同時多量摂取は要注意ですね。

GIP働きイメージ(私的解釈)

———————————————————————

脂質摂取—>インクレチン(GIP)分泌¬

同時. ↓刺激

糖質摂取——————————>インスリン追加分泌

———————————————————————-

※脂質単独摂取ではインスリンは追加分泌は起きない

※多量のタンパク質では糖新生で血糖値上昇→インス追加分泌

9.なぜ「飽和脂肪酸」は体内で固まらないのか?

ここで、常温では個体の飽和脂肪酸を含む中性脂肪は体内では固まらないのか?という疑問が生じます。主な食品に含まれる飽和脂肪酸の融点は、ラウリン酸=44.2℃、ミリスチン酸=53.9℃、パルミチン酸=63.1℃、ステアリン酸=69.6℃などで体温より高いため、体内で固まってしまいそうです。体内に吸収された中性脂肪がリンパ管の中で固まったら大変ですよね。このように飽和脂肪酸は「固まる」イメージがあるため、飽和脂肪酸を多く含む「動物性脂肪」が敬遠されてきたという側面もあるようにおもいます。

でも、そうはなりません。コレステロール(アブラの一種)の血管への沈着のメカニズムは融点とは無関係であることが分かっていますし、ましてやリンパ管がアブラで詰まったなどと言う話は聞いたことがありません。

では、なぜ飽和脂肪酸が固まらないのでしょうか。

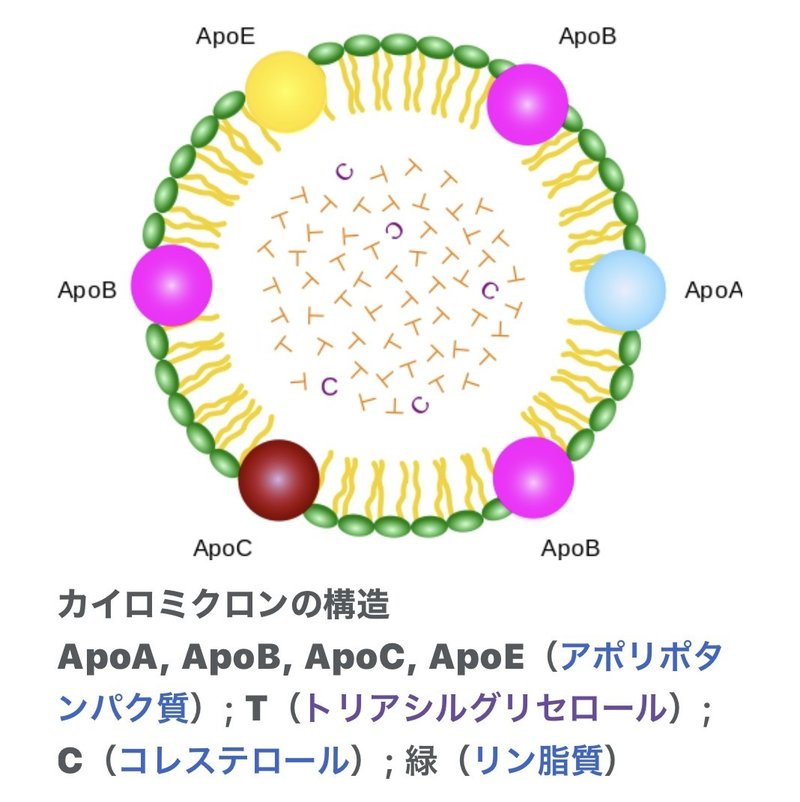

キーワードは「カイロミクロン」です。上で説明した様に、消化吸収された脂肪は腸皮で中性脂肪に再合成されてリンパ管に放出されるのですが、その中性脂肪がそのまま裸でリンパ管放出されるわけではなく、各種脂肪類の集合体であるカイロミクロンという塊りになって放出されています。カイロミクロンの構造は図4の様になっており、中性脂肪やコレステロールなどはリン脂質の膜で「分包」されています。リン脂質は「親水性」の部分と「疎水性」の部分からできていて、「親水性」の部分を外側にしています。いわゆる「ミセル」ですね。このため、カイロミクロンは体液の中ではお互いにくっつく事なく自由に動きまわる事ができるのです。つまり、適切なサイズに抑えられているということです。生体にはこの仕組みがあるので「動物性脂肪」は体内では固体にならないのです。

「動物性脂肪」が体内で固って悪さをするというのは、代謝の仕組みがよくわかっていなかった時代の誤った印象にしか過ぎないことが分かります。でないと、肉食の人は生きていませんね。

図5 カイロミクロンの構造

リン脂質は上図の楕円で示される緑部分と糸に示される黄色部分からなり、緑部分は「親水性」、黄色部分は「疎水性」である。「親水性」を外膜とするカイロミクロンは、お互いに付着することがなく体液中に自由に浮遊できて塊とならない。(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3)

10.リンパ管に放出されたカイロミクロンはどこへ?

さて、リンパ管に放出されたカイロミクロンはどうなるのでしょうか。

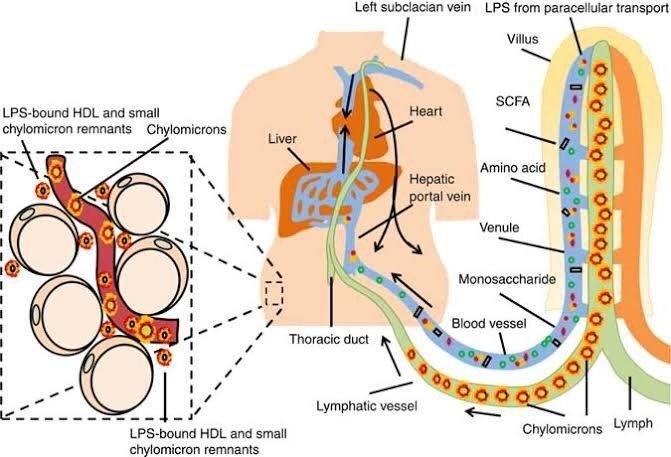

図5は、小腸から吸収される栄養素の運搬経路です。リンパ管に放出されたカイロミクロンは、 全身に送られる途中で分解されて中性脂肪は脂肪細胞に放出されます。それとともにカイロミクロン粒子が小さくなり、コレステロールに富んだカイロミクロンレムナントという小粒子になります。そして、鎖骨付近で血管と合流して、やがて肝臓へ取り込まれていきます。肝臓ではLDLやHDLなどが再合成されて、血中に放出されることになります。食事由来の脂質が直接血管に放出されるわけではありません。

健全な血液中の脂肪分はカイロミクロンレムナントが肝臓で再合成されて放出されているものがほとんどです。が、脂肪の蓄積が過多になって脂肪細胞が肥大すると、脂肪の余剰分が血液中に溶け出して来ます。これが高脂血症などの原因となっているのです。

図6 小腸から吸収される栄養素の旅

(右図)カイロミクロンはリンパ管に、その他の栄養素は血管に、小腸(右端拡大図)から放出される。(左拡大図)リンパ管のカイロミクロンは分解されつつ脂肪組織に受け渡されて次第にサイズを縮小し、コレステロールリッチなカイロミクロン レムナントとなり、最終的に肝臓にいたる。

Role of microbiota-derived lipopolysaccharide in adipose tissue inflammation, adipocyte size and pyroptosis during obesity:

https://www.cambridge.org/core/journals/nutrition-research-reviews/article/role-of-microbiotaderived-lipopolysaccharide-in-adipose-tissue-inflammation-adipocyte-size-and-pyroptosis-during-obesity/7104DD7038E00E3DFE8F357E146314EF

11. それで、結論は.

脂肪摂取は

○それ自体が肥満の直接原因ではなく、

○炭水化物(ブドウ糖)と同時に食べることによって肥満の原因となる.

○タンパク質との同時摂取もある程度中性脂肪の蓄積に寄与する。

ということになります。

この理屈を推し進めると、脂質異常の疾患対策として積極的に控えるのは脂質ではなく炭水化物である事がわかります。

12.おわりに

脂質は細胞膜の重要な材料です。また脳の水分を除いた固形部の50%以上は脂質で構成されています。油は正しく食べれば重要な栄養素なので、私は積極的に食べてます。ただし、オメガ6系とトランス系はだめね。

13. おまけ-1:脂質過多の動物実験

高脂質食を与えた動物実験の結果で「だから脂質摂取過多は良くない」というのがあります。このトリックは界隈では良く知られている事ですが、実験に良く使われるマウスやラットは、自然状態では草の葉、根、茎、穀物、昆虫や木の実など、主に炭水化物を食べています(注1)。

(http://nichiju.lin.gr.jp/small/handbook/2-mau.pdf)

このような動物に高脂質食を与えれば代謝のシステムが破綻して病気になることは明らかです。ので、マウスによる食事実験は、ちょっと眉唾ものです。

( 注1:関西学院大学の中島定彦教授らが2015年に発表した論文では、ラットもマウスも固形飼料よりもチーズを好むとし、さらに同年に発表した論文では、マウスはアーモンド・リッツ・干し芋よりもチーズを好んだとした。➡️私的感想:ヒトは「甘いもの」や「お酒」などをやめられないことが多いが生存に適切な食べ物とは言えない。マウスも「体に良いもの」より「旨いもの」を選択しそうです。「好む」と「適する」は違うと思う。)

これに関して、「タマゴがコレステロールを増加させる説」の原因となったロシアの研究は有名ですね。改めて略記します。

1913年にロシアの病理学者ニコライ・アニチコワらが、草食動物のウサギに栄養価のタマゴ(主にタンパク質と脂質)を与える実験を行ったところ、ウサギの血中コレステロール値が上昇しました。当時は動脈硬化の一因がコレステロールだと考えられていたので、タマゴ=コレステロール→動脈硬化という図式が広まり、タマゴ悪玉説となったようです。草食動物にタンパク質と脂質が豊富なタマゴを与えれば代謝が破綻するのは当たり前ですが、この説はつい最近まで流布して「タマゴは一個まで」などといわれていました。現在では、食事からのコレステロールは血中コレステロール濃度に20%程度しか影響しないなどといわれつつありますが、私の周りでは、まだタマゴ一個説を信じている方が多いようです。勿論、脂悪者説信者もほとんどです。

噂が一旦広がると、修正するのがたいへんです。が、脂質摂取に関してはパラダイムシフトが起きつつあるように感じます(希望的観測)。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?