献呈の別れ 3‐1

赤江の談によれば、蘭二は二階の客室に寝かせているという。飲み物を持っていくついでにと、絢一郎(ジュンイチロウ)も一緒に部屋へ向かう。そして靴の裏で床が軋み、ときおりグラス同士がきいんと触れ合うさなか。美しく捩じれた木製の螺旋階段を昇りながら、ジュンイチロウは相手の背中に向けて口火を切る。

「すみません。休暇中に、おしかけてしまって」

「いいえ、ちっとも。どうせ暇していたんです」

「そんなに親しいんですか、弟とは」

「ええ。それは、もうね。友達です」

「彼にあなたのような友達がいたなんて、知りませんでした」

赤江の話を、ジュンイチロウは聞く。

「自分の周りにどんなクラスメイトや先生がいるのか、あまり聞かせてはくれないから。奇麗な話ばかりで」

「もしかしたら気後れがあるのかもしれないですね。平日もずっと、お家で過ごされてるんでしょう?」

「……そこまで打ち明けてるんですか、蘭二は」

「そう。僕は知ってるんです。あなたについて」

踏板に右足をかけたまま、赤江はにわかに歩を止めた。ついで、背中を捻ってジュンイチロウを顧みる。恐ろしいほどに真剣な顔つきだった。まるで落としてしまった針を見つけ出そうとする縫い子のような鬼気迫るものがある。そしてあからさまに目が血走っていないのが、よけいに凄みを際立たせた。

そんな表情のまま、彼はもう一度口を開く。

「彼は本当に、いろんなことを話してくれるんです。こっちまで、つい唇を滑らせてしまいそうになるくらい」

「そういうのって楽しいようですからね」

ジュンイチロウは言う。

「そして、その楽しさをあなたに味わってほしいと」

赤江は前へ向き直す。二人は再び階段を昇り始める。もうお互いに何も言わなかった。不思議な力で言葉と声を奪われたみたいに、ただ、ひたすら足を動かしている。

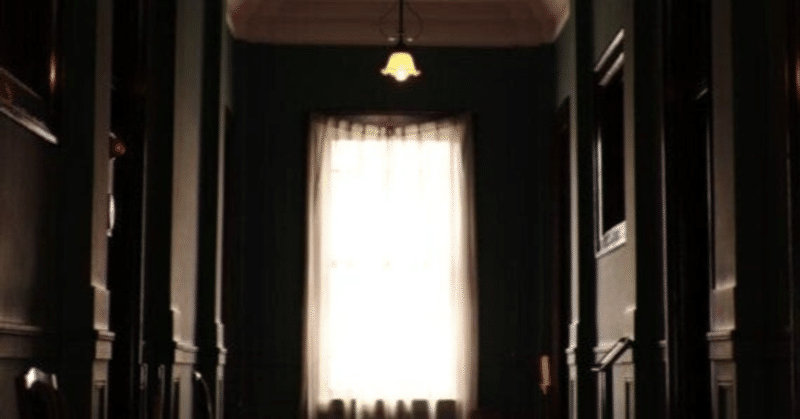

螺旋階段を昇り切って、すぐ手前の部屋が蘭二のいる客室だという。ドアを開くと、まずベッドが視界に入り込んでくる。あれ? 漏れ出かけた声を、ジュンイチロウは寸前で呑み下す。

きゅっと足の先が丸まった、猫脚のベッドだった。野薔薇が彫られたベットボードとフットボードの木材は重たげで、見た者にどこか箱や棺を連想させた。濃淡のある暗い栗色の木肌や、背の高いサイドボードにマットレスを埋め込む形式も、なおさら封鎖的なイメージを強めた。

その中に自分が、ジュンイチロウ自身がお行儀よく収まっている。

もちろん、そんなことはありえない。今、自分が戸口にちゃんと立っているのも、眼前にいるのが蘭二なのにも違いない。しかし入り口の扉を開いて、室内の風景とともに、彼の姿が飛び込んできたとき。自分がベッドの中で、ぐっすりと眠っているように見えた。そういう瞬間が、確かにあった。けれどもジュンイチロウは全ての違和感を呑み込んで、硬く目蓋を閉じる彼に手を伸ばす。

ほら、もう帰ろう。そう蘭二に言い聞かせながら、相手の身体を強く揺らす。けれども、なかなか上手い具合にはいかなかった。彼は身動ぎをするばかりで、なかなか目を覚まさない。あまつさえうっとうしそうに眉根を潜めて、寝返りまで打つ始末だ。

揺さぶりを繰り返すうちに気ばかりが急いて、ジュンイチロウはだんだん苛立ち始める。相手の態度はおろか、こちらに反発してくるような筋肉の弾力にも腹が立ってきた。また蘭二の寝顔にもジュンイチロウの胸が騒がせる。

一見すると彼の身体に悪いところはどこにもない。肌は傷一つなくつるりとしていて、血色はむしろ良い。ただ化粧をした装いがあって、鳥肌が立つくらいに奇麗だった。本当に彼はこんな顔だったろうか? そう疑ってしまうほどに。

まあ、まあ。そんなにせっつかないで――。鷹揚な調子で赤江が口にする。ついでデスクの椅子をベッドの脇まで寄せて、ジュンイチロウの目の前に差し出す。そうして背もたれに手を置いたまま、彼はこちらをじっと見やる。座れとのことだろう。そうして背後を指さす。途端、フルートのケースを肩にかけていたのをジュンイチロウは思いした。

「一杯やってからでも、遅くはないでしょう」

肩の荷を下ろして、腰を落ち着けたジュンイチロウの眼前……眠り続けている蘭二の傍で赤江は運んできた飲み物をグラスに注ぐ。外面こそ取り繕ってはいるが上気した頬や、ナイトテーブルに軽く腰掛けた姿勢、グラスを変える仕草の俊敏さからは上機嫌さがうかがえる。実際、話し出した声はひどく弾んでいた。

はい、どうぞ。相手からグラスを渡され、おのずと乾杯の流れになる。幾数秒かお互いに器を掲げたあと、それぞれグラスを傾ける。冷えきった水が唇に触れた瞬間。酸味のあるつんと香りが鼻について、ジュンイチロウは面食らう。どうやらただの氷水ではなく、レモン水であるようだ。

グラスを傾ける度に、ジュンイチロウはしみるような酸っぱさを味わう。そうしながら昨日から今日にかけて起きた出来事を、つらつらと思い出す。幽霊の写真、追いかけてきたフルートの音色。そして自分が傷つけた誰か。

赤江に投げてみたい問いや言いたいことを、ジュンイチロウは確かに持っている。それをいつ――どうやって切り出したら良いのか、タイミングを計りかねている。そうだと肯定されるのも、違うと否定されるのもどちらも怖かったのだ。そのようにずっと混乱しているので、すっかりでたらめな感じになってしまった。なんだか落ち着かない心地になって、なんとなく室内を見回してみる。

簡素な部屋だった。でも応接室と同じようにベッドを始めとした調度品は古めかしく、研ぎあげられた時代性を感じさせた。“間違い”や、おかしなところは何もない。しかし、客間にしては何となく狭い気がした。

狭い。一度そう思い始めると、気が騒いでしかたなかった。視線があちらこちらへと、むやみにさまよう。ベットボードに刻まれた野薔薇や雄の孔雀の象ったランプ、カスタードクリーム色の壁紙に描かれた蔦模様などの意匠がやたらに目につく。

過敏で不安定な客の気配を察したらしい。赤江が口火を切る

「女っぽい内装でしょう。実を言えば、ここは母の部屋だったんです。正確には祖母……母から見ると義母ですね、それにあてがわれたのを譲られて使っていたんです。今は、客室として扱われていますが」

「まあ、そんな部屋を弟に。いいんですか」

「ええ。こちらとしては、全然かまわないですよ。主がそうだからって、部屋まで死ぬ必要はない」

ふと、室内が静かになる。それは森を歩き続けていたら、いつのまにか奥まで入り込んでしまったみたいな途方もない沈黙だった。そして深かった。もはや、きりも際限もないのではないかと思えるほどに。

しかしそんな静けさも、長くは続かない。彼は再び話し始める。

「自分はどうなってもかまわないからと泣き叫ぶくらいにひどい、ひどい難産で。お産自体はどうにか済んだんですけど、その後に血がどっと流れましてね。輸血も追いつかないで、おしまいになりました。なかなか頑丈で、風邪一つ引いたことがなかったんですが」

にわかに赤江の声が低くなる。まもなく彼はグラスをピッチャーに持ち替えて、こちらに向き直る。顔つきそのものは柔和だった。しかし細めた両目が瞼に落ちる影の中で妙にぎらついて、怖いというか劇(はげ)しい眼差しだった。

「それは、お気の毒でした」ジュンイチロウは言う。

「ありがとう。あなたに悼んでもらえて、母もきっと喜んでいます。たとえ石の中や、冷たい土の下でも」

ついで二人はグラスに飲み物を注ぎ直し、改めて乾杯する。今度の杯は赤江の母に捧げられた。それから少しのあいだ二人は口を噤み、言葉ごと液体を呑み込んでいる。そうしてレモン水が底をつきかけたころ、今度はジュンイチロウから切り出す。

「いろんな人と友達になりたがっている人がいる、と弟から聞いたことがあります」

もしかしたら、それは……そう水を向けてみた。相手はすぐに答えずに、こちらの顔をじっと見つめている。シャーレを覗き込む科学者を思わせる目つきで。

そんな風にジュンイチロウを眼差したまま、赤江は再び言葉を紡ぎ始める。さっきも言ったように――。

「蘭二君には、いろんな話を聞かせてもらっているんです。そこにはあなたのことも確かにある。あなたは、どんな話を聞きました?」

「私……いや僕には友達が必要だと」

「なるほど、需要はあるわけだ」

そう口にして、つと赤江は笑って見せる。雑誌から切り抜いてきたような声のない、端麗な笑みだった。そしてなまじっか整っているだけに、こちらの神経を逆なでするものが浮かび上がった。侮蔑や見下し、そのようなものが。赤江が与えてくる不愉快さをジュンイチロウは受けて立つ。

「でも、決めるのは僕ですから。そもそも必要だからって、簡単に得られるものじゃないでしょう。友達って。チリ紙やお砂糖ではないんですから。人間なんですから」

「肯定して欲しいんですか。そうだと」

そのように彼が言い締めて、まもなくのことだ。ガタン、とすぐ傍で音が鳴る。固くて重たい物体を床にぶつかった、そんな連想が浮かぶ音だ。蘭二が落ちた? すぐにでも確かめてみたかったが、出来ない。ジュンイチロウの首が、赤江に釘付けになったまま動かない。どうしようもないし、ちょうど良かったので言葉を続ける。

「いいえ、これは個人的な意見です。その気になれば容易に吹き飛び、握りつぶされてしまうようなささやかな物言いです。でも、確かにこの場に存在するものでもあります」

唇を意識しながら、ジュンイチロウは相手から視線を逸らす。風景が移ろった先にはベッドがある。ぷっくりと盛り上がった膨らみはそこにあって、いぜんとして微塵も動かなかった。そのことにジュンイチロウは小さく胸を撫で下ろす。

「そうだ、フルートを嗜んでいらっしゃるとか」

赤江がにわかに話を変える。ついで、こうも呼びかけてくる。僕も少々心得があるんですけど、どうです。一度、一緒に――。しかし問いかけは形式上のみで、彼はやにわにジュンイチロウへ腕を伸ばす。こちらの理解が追いつくのを許さないほどに素早く、振り払えないくらいに強い力で。

「痛い!」

ジュンイチロウの声が室内に響く。それはとっさについて出た言葉には違いないけれど、正当で明確な抗議でもあった。

だが、しかし赤江は手を離さない。解き放つどころか、むしろ掴む力が増していく。きりきりと血管ごと締めあげるように、ジュンイチロウの手首を握りしめながら彼は語り掛けてくる。

「おいで」

唇に緩やかな笑みを湛える。だが、優し気な表情とは裏腹に声調は厳しかった。自分はあまりにも矮小だから、この人に従わなければいけない――と、信じてしまいそうなくらいに。しかし、そんなはずはない。

「ぽっと出の化け物のくせに偉そうにするな!」

声を張り上げた、次の瞬間。ジュンイチロウの頬が、額が生暖かいものに包まれる。粘り気を帯びた液体が、べっとりと自分の顔を濡らしているのに気づく。まもなく臭気とともに、ジュンイチロウはその正体を理解する。血だ。また眼前に赤江の姿はない。今の彼は口元を血で汚して、両眼を大きく見開いたまま足元に倒れ伏している。

救急車――救急車を呼ばなきゃ。熱っぽい考えがジュンイチロウの脳内を駆け巡る。だが、一方で身も蓋もない冷酷さも存在した。“間違い”に生き物と手当を施しても、まるで意味がないのを知っていたからだ。この二つの感情が複雑に入り混じって、まるきり収拾がつかない。“間違い”を正すことで、死体が出たのは初めてだった。

だから、こうも逡巡する。一体、誰が自分を裁いてくれるんだろう。誰かを傷つけたときの責任の取り方が、ジュンイチロウにはまるきりわからなかった。

とにかく人を呼んでこなければ。ジュンイチロウが身を翻そうとした、そのときだ。

「大丈夫」

心配ないですよ。そう言いながら赤江は身を起こす。それはかまわない。息も命があるのは、圧倒的に良いことだ。でも肌がぞわぞわと粟立つような、とても奇妙な光景でもある。まるでフィルムを巻き戻すが如く、彼は姿勢を保ったままで、すうっと吐血する以前の状態に戻っていくのだ。

やがて彼の膚や衣服には、一切の乱れも汚れもなくなった。本当に、この部屋に入ってから今まで、何もおかしなことは起っていないみたいに。まもなく彼はすっくりとその場に立ち、ジュンイチロウに言う。

「あなたは善い人だ。でももう少し寛容になれば、もっともっと素晴らしくなれる」

3-2→

◆サポートは資料代や印刷費などに回ります ◆感想などはこちらでお願いします→https://forms.gle/zZchQQXzFybEgJxDA