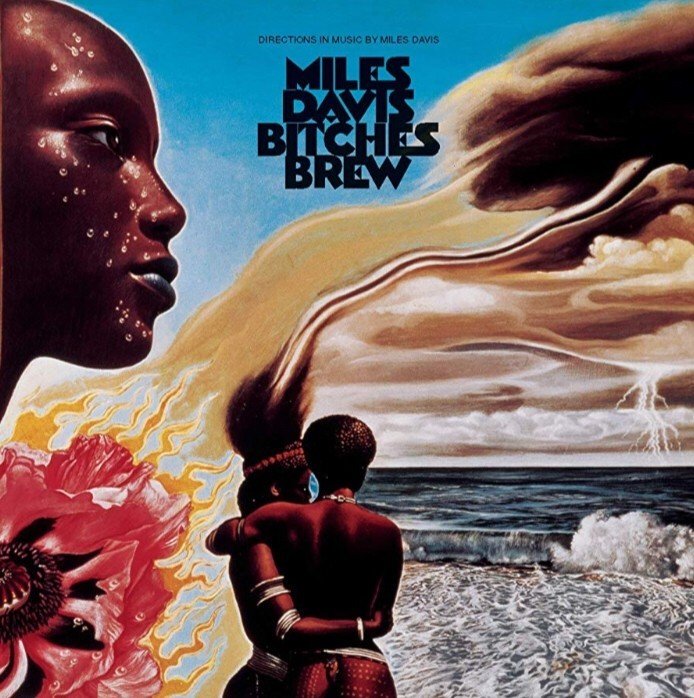

マイルス・デイヴィス「ビッチエズ・ブリュー」についての一考察

クラブDJがターンテーブルを3台も4台も並べてレコードを回してプレイしている。あれは一体何をやってるのか。自分はそれを知らなかったし知ろうともしなかったのですが、音楽の仕事をしててテクノとかハウスとかいう音楽にどうしても付き合わないといけなくなってイヤイヤながらそれを調べてベンキョーしたことがありました。

ある人が教えてくれました。

「あれはね、森山さん、一つのドン!ドン!ドン!っていう決まったリズムをキープしながらその上でレコードを次々と取っ替え引っ替え変えながら音を乗せていくんですよ。そしたらね一定のリズムの中であらゆる音がこう劇のように入れ替わっていくように聞こえるんです。どういう劇を作っていくかがDJの腕の見せどころでしてね。」

ふーん、なるほど、そうなんですね。

一つのリズムをキープしながら…

色々な音が交互にその上を…通過していく…んですか。

「そうそう。こっちのレコードを少しづつ引っ込めながら音を消しながら…次はだんだんとこっちのレコードの音を入れていく、そのタイミングとか入れ方とかが大事なんですよ。」

なるほどなるほど。

一定のリズムをキープしながら、こっちからはこんな音が出てきてやがて引っ込んで、今度はこっちから……………………………

‼️‼️‼️‼️

それって…もしかして。

ああ、わかった。

そうか。

そうだったのか。

あの「ビッチェズ・ブリュー」で、マイルス・デイヴィスがやろうとしたのはそういうことだったんだ。

1969年夏。

マイルス・デイヴィスが録音した2枚組の大作「BitchesBrew」

リリース直後からこの作品は物議を醸しました。賛否両論。

「とうとうマイルスがJAZZを殺した。なんだこのわけわからない作品は!」と酷評する人もいれば「これはマイルスがロックにアプローチした作品だ」「いや、これはファンクだよ」と中身について議論する人もいました。結局、その正体はわからないまま。

はっきり言えるのはジャズの帝王と呼ばれたマイルスは完全にジャズと縁を切ったということでした。

マイルスがこの「BitchesBrew」でやろうとしたことは、ほぼ間違いなく、20年後に音楽シーンを席巻することになるテクノ・ハウスのクラブDJのターンテーブルの手法であるとボクは思います。

それをジャズを聴くおっさん達に言っても否定されるしさっぱり理解されませんが。ニューヨークのDJ達がこぞって1970年代のマイルス・サウンドをバイブルのように崇めているのはその証拠であろうと思うのです。

一体これは何なのか。どういう音楽なのか。

マイルスは一体何がやりたかったのか。

誰も何も分からぬまま時は過ぎ。

前人未到。

誰も歩いたことのない未来世界をマイルスがここから歩み始めました。

発売から50年。

未だに多くのインスパイアを与えてくれる1枚だと思います。

マイルスがここでやろうとしたのは、きっと。記号的に音楽を捉えるということでなかったかと思います。意味ではなく、記号で。ターンテーブルに乗っかるレコードのことをいちいちみんな意味で捉えては聞きません。聞いて、感じるだけです。意味から脱却した時。音楽はもっと自由になれる。きっとマイルスはそんなことを頭のどこかで構想していたのではないか。ボクはずっとそう思っています。

「ボクたちはマイルス・デイヴィスはなれない。でも、マイルスがビッチェズ・ブリューで踏み出したあの勇気。それだけは見習えるはずだ」カルロス・サンタナ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?