【意訳】ヘレン・フランケンサラーの芸術家人生

Helen Frankenthaler and the Messy Art of Life

※Chat GPTの翻訳に微修正を加えた文章であり、誤訳や誤解が含まれている可能性が高い旨をご留意ください。

もし間違いを発見された場合は、お手数ですが 山田はじめ のX(Twitter)アカウントへご指摘を頂けると助かります。

https://www.newyorker.com/magazine/2021/04/12/helen-frankenthaler-and-the-messy-art-of-life

アメリカ人画家のヘレン・フランケンサラーは、『女性画家』として扱われることに常に抵抗していた。芸術家は自分の芸術以外の何かを代表させられるべきではない、というのがその理由である。

しかしフランケンサラーの画家としての人生は、逆境や回復について深く考えさせるものである。障害は妨げになるが、時にはインスピレーションも与えるのである。

彼女の想像を超える豊かさを持った絵画を観にヴェネツィアの教会を訪れた者は、ユダヤ人が自分たちを閉じ込める牢番に税を払う様に強いられたヴェネツィア・ゲットー博物館に立ち寄ると、迫害されたユダヤ人たちが作った視覚芸術が、迫害した側のイタリア芸術ほどには魅力的ではないと感じるかもしれない。

だがそれでも、芸術とは異端者的な活動である。

ビクトリア朝時代では多くの偉大な小説家が女性だった(ディケンズとトロロープだけがブロンテ姉妹やエリオット、ギャスケル夫人に匹敵する。)アメリカでは、20世紀中期の最も興味深い音楽家はすべてアフリカ系アメリカ人だった。

抑圧が芸術的表現を抑え込むこともあれば、それがむしろ芸術の苗床になることもある。多くの場合、この両方が同時に起こったり、人によって異なる反応が生まれたりするのである。

最近、スタンフォード大学の美術史家アレクサンダー・ネメロフが、フランケンサーラーのキャリアの重要な10年間に焦点を当てた新しい伝記:『Fierce Poise: Helen Frankenthaler and 1950s New York』を出版した。

著名な学者が「著名な学者であることにはもううんざりだ、人間らしく書こう」と決意することがあるが(スティーヴン・グリーンブラットの『Will in the World』が優れた例である)、彼の本もそのひとつである。

ネメロフは主題である彼女を「フランケンサラー」ではなく「ヘレン」と呼んでいるが、これは現在の伝記執筆の慣行に反するものである。また彼は序文で、キャリア初期の彼女を十分に評価できなかった自らの学者然とした偏屈さに対して感動的な謝罪を述べている。

このプロジェクトには、詩人であり(そして写真家ダイアン・アーバスの兄でもある)彼の父、ハワード・ネメロフに対する一種の謝罪も含まれている。彼はフランケンサラーの教師であり、友人であり、そして崇拝者でもあった。

ネメロフは12年前にイェール大学で美術史の概説クラスを教える際、アートを暗号化された政治風刺や社会史としてではなく、アートはアートとして教えることを決断したと述べている。

「私は専門性を捨てた」という彼はこう続ける。「若い頃に隠していた懐疑心を手放した。私と学生、私と芸術、舞台上の私と個人としての私の間に、もはや幕やセーフティネットはなかった。私は、どう言えばよいか分からないが、心を動かされた人間として話し始めた。」

フランケンサラーは、現代において必ずしも明白なヒロインであるとは言えない。彼女が活躍した時代においても、その幸運さが際立っていた。

彼女は1928年、広く尊敬されていたニューヨーク州最高裁判所判事の娘として生まれ、パーク・アベニューで育った。

3人姉妹の中でも最も美しい末っ子であった彼女は父親の溺愛を受けて育ったが、威圧的な母マーサとの関係性は不安定だった。マーサ自身も、満たされることのない芸術家だったのだ。(マーサは後にパーキンソン病による鬱に苦しみ、数十年後にアパートの窓から飛び降りて自殺した。)

フランケンサラーは典型的なアッパー・マンハッタンの中上流階級の教育を受け、ブリアリー校からダルトン校に転校し、進歩主義的な環境から更に進歩主義的な環境へと移った。

また、メキシコのモダニズム画家ルフィーノ・タマヨの美術クラスを受けたことで、彼女は絵を描きたいという確信を持った。

ネメロフの本の評価すべき点は、彼女の作品を美術史上の大きな出来事の衝突として捉えるのではなく、個人的な実践や非言語的な習慣、そして彼女の現実世界での生き方の結果として描いていることである。

彼は、子供時代のフランケンサラーがメトロポリタン美術館から家のアパートまでの道を、チョークで引いた一本の線で繋ぐことを楽しんでいたこと、そして母親の赤いネイルポリッシュを洗面台にこぼして、その模様を見るのが好きだったことを教えてくれる。これは博物館巡りよりも確実に画家的感性を感じられるエピソードではあるが、もちろん彼女は博物館にも数多く通っていた。

しかし、ネメロフはフランケンサラーが受けた進歩的な教育の影響を軽視しているわけではない。

1949年、彼女は当時女子大学だったベニントンを卒業し、ピカソ崇拝者であるポール・フィーリーに師事した。

フィーリーはルネサンスの遠近法以来、最も信頼できる絵画文法であったキュビスム的絵画表現を彼女に教えた。「ベニントンでの現代絵画の研究と実践は、大学生活に対する熱意の一部であり、そこからの逃避ではなかった」とネメロフは書いている。

1940年代の女子大は、今日で言うところの女性のエンパワーメントにおいて素晴らしい役割を果たしていた。フランケンサラーが芸術家としての人生で遭遇したどんな障害も、ベニントンには存在しなかった。メアリー・マッカーシーの『The Group』で描かれている同時期のヴァッサー大学のクラスと同様に、女子大は現実世界における女性の可能性に対して、やや非現実的かつ時期尚早な感性を与えていた。

フランケンサラーは1949年にニューヨークに戻ると、コロンビア大学で美術史に短期間だけ触れた後、画家になるための道を歩み始めた。彼女はダウンタウンにスタジオを借りると、まだヨーロッパ的でピカソの影響を受けたスタイルの作品を制作し始めた。

ネメロフは若きヘレンを「現実を超える存在であり、パーティーの注目の的になる方法をよく知っていた」と描写している。

彼女は非常に大胆な性生活を送っており、仲間たちは彼女の恋人選びは、キャリア志向の結果であると考えていた。特にニューヨークに戻って最初の年に、伝説的な評論家クレメント・グリーンバーグと付き合い始めた時がそうであった。グリーンバーグは短気で、喧嘩っ早く、しばしば残酷だった。彼は常に批評家であり、実際に恋人たちの身体を酷評する日記をつけていた。

今になってグリーンバーグについて読むと、なぜ誰も彼に「出ていけ」と言わなかったのか不思議に思うだろう。実際、彼は『アーチー』のコミックに登場するレジーのような存在で、厄介だが物語に欠かせないキャラクターである。

なぜ芸術界は彼をこれほどまでに魅力的に感じたのか?悪さを働くのも性的魅力のひとつであり、善人よりも反省しない無法者の方が魅力的だったのだ。

さらに彼がジャクソン・ポロックにとって、キリストにおける洗礼者ヨハネのような役割を果たしたことも大きい。彼は最初にその神性を告げた者だったのだ。

現在のセミナーでの眠気を誘うようなポロック作品資料の多くを考えると、彼の絵画が当時どれほど独創的で大胆だったのか想像するのは難しい。その絵画は自然発生した混乱の嵐のようで、ポロックは自然に奉仕するのではなく、自然そのものになったかのようだった。

1950年代初頭、フランケンサラーと画家ラリー・リヴァーズは、ポロックの前例に永遠に忠実であることを誓った。グリーンバーグはポロックの預言者として、それまでどの批評家も持ち得なかった一種の名声を持っていた。

彼と同等の威信を持っていたのは、1970年代中頃の映画批評家ポーリン・ケイルだけである。当時の彼女は、ポップカルチャーの「ゴミ」に壮大な可能性があると賭け、その正しさがコッポラやスコセッシによって証明されていた。

しかしネメロフは、グリーンバーグの現代絵画に対する実際の見解と、フランケンサラーの1950年代における芸術的実践との関連性を過小評価しているかもしれない。

グリーンバーグが崇拝していたのは、ポロック作品に漂っている、ゴヤの版画の悪魔の様に邪悪な実存的パワーであるとネメロフは強調している。しかし、グリーンバーグの基本的な思想は驚くほどシンプルである。つまり、現代絵画はもはや具象的であることをやめて装飾的であるべきだ、ということだ。

銀行の頭取の肖像を描いたり、大邸宅を見せびらかしたり、大戦の場面を描くという絵画の旧来の役割は、すべて写真や映画に取って代わられた。その後に絵画に残されたのは絵画が得意とするもの、つまり絵具であるということだった。

だからこそグリーンバーグは、ピカソがまだ芸術界の中心を占拠していた時代に、マティスの比類なき偉大さにいち早く気付いた人物の1人であったのだ。しかし彼の悪しき天才性は、絵画に残された装飾的な要素こそが絵画において最も素晴らしいものではないか、という自身の洞察を威圧的な歴史的枠組みで強化し、全体主義的な論法で取り締まった。

マルクス主義的弁証法から借用したその枠組みにおいて、歴史は抽象絵画でないものを許容せず、絵は平坦で、より明確に抽象的であればあるほど良いとされた。グリーンバーグは、彼自身の眼だけが真実を見極めることができる、という主張を押し付けることで議論を取り締まっていった。

誰もが次の絵画のブレイクスルーを待っていたが、それを成し遂げるのがフランケンサラーだとは誰も予想していなかった。皆が彼女に抱いていた軽蔑、つまり嫉妬に根差した軽視がそれを妨げたのだ。

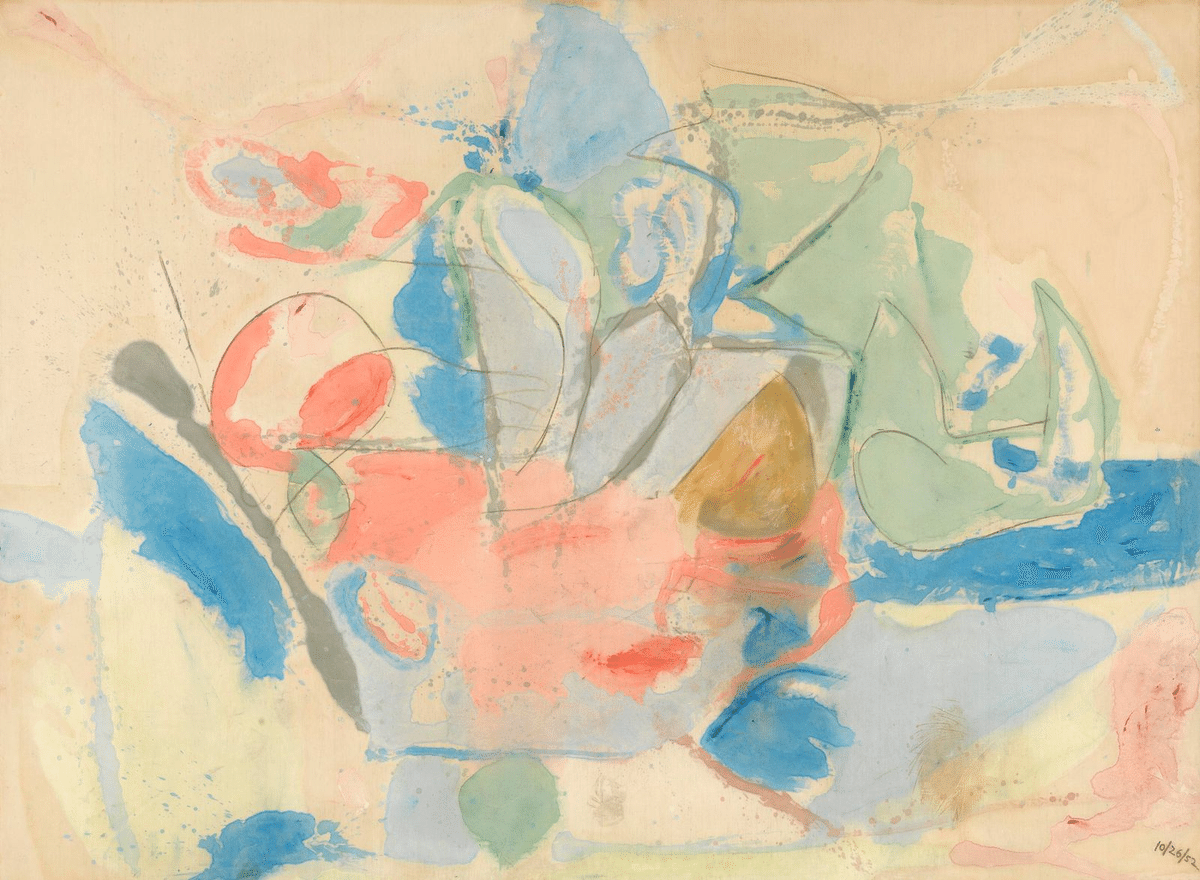

しかし1952年10月26日、彼女が絵具をテレピン油で薄め、それを大きなまっさらのキャンバスに浸み込ませることを決めた時、ブレイクスルーが起こった。フランケンサラーは後に、これを「焦りと怠惰と革新の組み合わせ」であったと思い返している。

彼女は筆で絵具を塗るのではなく染み込ませることで、人生の混沌とした部分をアートへと高めた。つまり、流れ落ち、こぼれ、壊れる、鮮やかもの──ティッシュに残された口紅の跡のような生活の一部を。

彼女は少し慎重に一歩引いて、その抽象に風景との類似性を見出し、作品に『Mountains and Sea』(山と海)と名付けた。

当初、その作品はあまり評価されなかった。タイムズ紙は1953年の彼女の作品展(現在はナショナル・ギャラリーに所蔵されている本作も含まれていた)を、「甘く、野心的でない」と評した。

しかしその年、画家のモーリス・ルイスとケネス・ノーランドが彼女のスタジオを訪れ、その革新性を取り入れた。新しいスタイル「カラーフィールド・ペインティング」または「ポスト・ペインターリー・アブストラクション」がそこで誕生したのだ。

グリーンバーグの支援を受けながらも彼から距離を置いたロバート・ヒューズがかつて書いたように、それは「芸術界を食い尽くす水彩画」となった。

現在このスタイルは雲の中に隠れているが、そこが本来あるべき位置かもしれない。流動性、雨、そして泡を方言とする視覚言語であるからだ。

その陰りの一因は、理解するのにそれほど苦労を要しないからである。

ピカソはかつて、芸術家が新しいものを作るのは、それを誰かに美しくしてもらうためであると言ったが、彼女の作品は新しく、かつ美しいものであった。

後に登場したカラーフィールドの変種、主に男性によって作られた作品は、より明確な厳粛さを持っていた。女性批評家たちはフランケンサラーのステイン絵画の女性らしさを強調して取り上げ、さらにはそれを月経と直接結びつけた。

彼女はこの単純化された解釈に激しく反発した。芸術家はしばしば自分の作品に対する説明や注釈に反発するが、特に著名な芸術家には、常に冷笑が向けられる。フランケンサラーに向けられた冷笑は、彼女の芸術が単に「女性的」で、独創性がなく心地よいものであって、難解かつ崇高ではない、というものだった。

1957年に画家バーネット・ニューマンは、フランケンサラーが『Esquire』で特集されたことに腹を立て、彼女に残酷な手紙を書いた。「そろそろ、君が学んだ狡猾さと芸術の違いを知るべきだ。その手が無気力で曖昧な筆使いによって芸術を生み出そうとし、それが巧妙に芸術らしく見えたとしても。」

当時の女性画家の中で最も才能のあるライバルだったジョアン・ミッチェルですら、彼女を「コーテックス(生理用ナプキン)画家」と呼んで批判に加わった。

初期のフランケンサラーの染み込ませ(soak-stain)技法で印象的なのはもちろん、塗っていないため筆跡がほぼないことである。流し込まれた絵具がバレエを踊るように描いたその軌跡は、ロールシャッハテストの様に、そこに何かの形を見出すように誘う。彼女のオープンエンドな色彩とかたちは、ゾウリムシにも、咲き誇るユリにも見える。

ポロックは偶然性を招待するように絵具を流し込み、滴らせたことで称賛されているが、その表面の下にはかなりの量の具象的な下塗りが存在していることを感じさせる。

ジョアン・ミッチェルのように独創的で装飾的な画家の場合でさえ、アクションによって再制作された印象派、速記的な筆跡で簡略化されたモネのような感触がある。

それとは対照的に、フランケンサラーのイメージは素材に染み込んでいく。我々が考える「塗られた表面」は存在せず、上に重ねるものがないのだ。

彼女の1950年代から60年代の作品は、アクションではなくリアクション、吸収と流動性の世界を語っており、それは普段の8番街の信号や街角ではなく、水族館や温室の花々を暗示するイメージだ。

ミッチェルがモネとの積極的な対話を行い、その熱烈な献身は彼女をモネの旧居の上にあるヴェトゥイユの丘に移住させるほどであったのと同じように、フランケンサラーはボナールとの対話をしているように見える。

フランケンサラーとボナールは同様に色褪せた色彩への愛情を持ち、画面設計に対しても同じ感覚を持っている。彼らはモネやポロックの全体を覆うような手法とは対照的に、部分的な要素がおしゃべりしているかのように隣り合わせに配置されている。

ボナールの水彩画の中には、単に空や花の表面を大きく描いただけの、不気味なほどフランケンサラーの絵画に似ているものがある。

ピカソはボナールの構図を「優柔不断の寄せ集め」として否定したが、それは彼女の絵画にも当てはまる。

その意味でフランケンサラーの作品は、ボナールの水彩──意図的な緩やかさと柔らかい輪郭の親密さを持つ絵画から、より明確な現実の参照を取り除いて大きくしたらどうなるかを問うている。

しかし、この代替という原則こそが、すべてのモダニズム芸術に共通する真理である。実践の転換は、ある行為に余力を見つけることから始まる──例えば絵具が飛び散った養生シートに、大きな可能性を見出すことから生じるのだ。

興味深いことに、バーネット・ニューマンに対するフランケンサラーの復讐は過去数10年の間にふとしたことから達成された。ニューマンの絵画は、家父長制的男性中心主義の兆候を探る対象になったのだ。彼の崇高な「ジップ」作品は、実際のパンツのジッパーとさえ比較されるようになり、ある研究者は「男性器の上にある日常的な出入口」と書いている──この様なアナロジーは、彼が活躍した時代には冒涜的な侮辱と見なされたであろう。

その一方、かつて感傷的で女性的だと軽視されたフランケンサラーの作品は、今やより豊かで実り多いものとして評価されている。

部外者にしてみれば、これらの議論は粗雑に単純化されていると感じるだろう。もしも直線が男性中心主義を表し、柔らかな中心性がその対極として女性性を表していると言うのなら、こんな議論に勝つ価値などあるだろうか?トム・ウルフやロバート・ヒューズは、このような、抽象絵画に見出される意味とメタファーの矮小さに憤慨していた。

だがそれでも、論争を単純なジェスチャーに還元することこそが、このゲームの核心である。

優れたゲームに重要なのは、プレイヤー達がそのルールを発明のための跳躍台として利用できることである。芸術とは、その制約のことである。例えばスクラブルのプレイヤーは、単語をつづりを知っていることが重要だとは思わない。重要なのは、限られた文字から単語を組み立てる能力だ。

チェスのプレイヤーは、王やルークを捕らえようと考えてはいない。彼らは、王やルークを捉える戦略について考えている。

画家たちは、画面からの遠近法や物語性の排除が本質的の高潔なことであるとは考えていなかったし、絵画平面が重要な場であるとも思っていなかった。彼らはただ不要なものを全て取り除いていくゲームに没頭した結果、そこに何が残り、どのように機能するかを見つけたのである。

そのモチーフ(主題)の明白さとモティーヴ(動機)の複雑さの交差点に、アメリカ抽象芸術の威厳は存在している。その作品は、知的な内容をシンプルに語るのである。

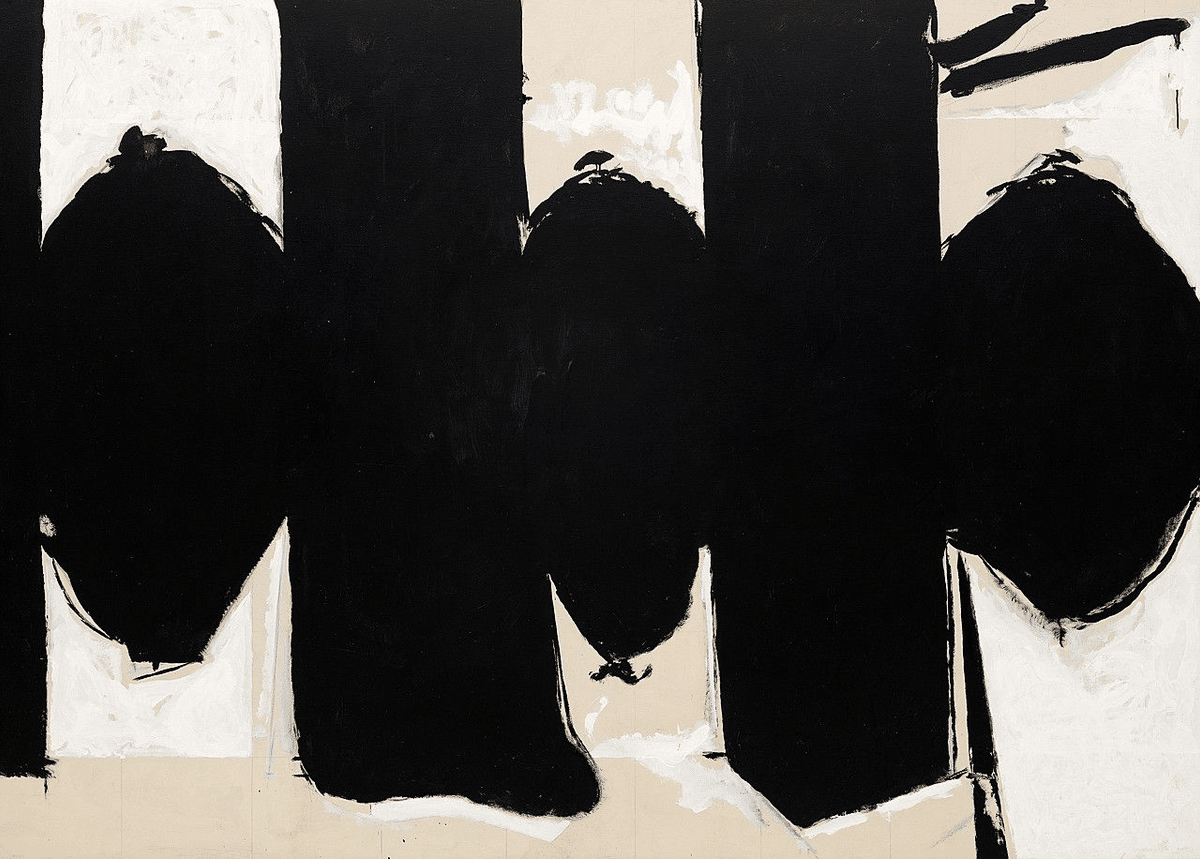

フランケンサラーの人生において重要でありながら妨げにもなった出来事が、「山と海」の6年後に起こる。彼女はロバート・マザウェルと結婚したのだ。彼は年上で、高潔な抽象表現主義作家であった。

当時のマザウェルは、アーサー・ミラーのような威厳と権威を持っていた。彼の代表作である Elegies to the Spanish Republic(スペイン共和国への哀歌)では、陰鬱で厳粛な黒い大きな塊が虚空を横切っている。この作品を振り返れば、1950年代の深刻な空気感をすぐに思い出すことができる。

当時のメソッド演技俳優が修得していた、雰囲気を纏うのではなく整然と感情を伝えようとする表現のように、彼の作品は感情を“表示”する。

明確な視覚的メタファー(大きな黒い形が大きな黒い感情を意味する)が、タイトルの明確な敬虔さによって補強されているからだ。

だがマザウェルの最良の作品は、彼の高尚な信念に基づいたものではなく、彼のお気に入りのフランス製タバコを使って製作された、あまり気負っていないコラージュだろう。

しかし、この2人のアーティストのロマンスは真に感動的なものであった。マザウェルとフランケンサラーは魂の伴侶として惹かれ合っていた。フランケンサラーは、マザウェルが最初の結婚で授かった2人の娘も受け入れて、アッパー・イースト・サイドのタウンハウスに住むようになった。

しばらくの間、フランケンサラーとマザウェルは抽象絵画の世界における「ランツ夫妻」(演劇界の著名なカップル)のように、疑う余地のないほど強力なカップルであった。ライバルたちが不満を抱いていたとおり、この婚姻関係はフランケンサラーのキャリアを確かに助けたが、ある意味では阻害したのかもしれない。

非常に長い間、フランケンサラーのスタイルはアメリカ抽象芸術の典型的な見た目とされていた。

1970年代後半のポール・マザースキー監督のフェミニスト映画『結婚しない女』では、アラン・ベイツが演じるソーホーのアーティストがまさにこのスタイルで絵を描いている(歴史的には少し時代遅れであるが)。このスタイルが女性から取り上げられ、男性監督によって男性画家に割り当てられたのは、ある意味で必然だったのかもしれない。

フランケンサラーはどれほど有名であっても、自身が属する世代よりも前の世代の一員だと見なされていた。

その後にポップアートやミニマリズムという新たな芸術の波が押し寄せたとき、彼女はまるで古参の近衛兵の生き残りに見えた。しかし、その軽やかで色鮮やかな即興的絵画の性質が実際に示唆していたのは、彼女は抽象表現主義ほど自意識の苦悩に支配されていない、新たな芸術の先駆者だったということではないだろうか。

結婚は別のかたちで不幸をもたらした。ウェルズ・ファーゴの社長を父に持つマザウェルは、幼少期のトラウマに囚われており、アルコール依存症に陥っていた。

フランケンサラーとマザウェルは1971年に離婚する。おそらく同業者や批評家はその時点で、抽象表現主義的な苦悩に反抗した世代として彼女の作品を再評価しやすかったかもしれない。

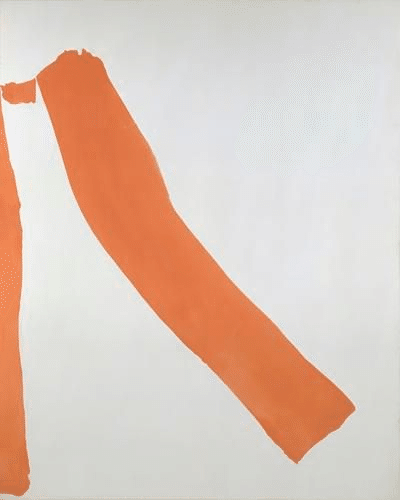

1969年に制作された、オレンジ色の単純なシルエットを持つ『Stride』は現在メトロポリタン美術館に所蔵されているが、明るく発光しているかの様で、その時代の特徴をよく表している。

美術史家ロバート・ローゼンブルムは、ポスト・ペインターリー・アブストラクションの明るい色調と軽やかさ、そしてポップアートの持つ形式的特質についてこう指摘している:両者は抽象表現主義に特有の暗い苦悩に対する解毒剤のように、ヘリウムのような軽さがあるのだ。

批判されていたように、フランケンサラーがキャリア志向の人物であったなら、この類似性から利益を得ようとしたかも知れないが、彼女はそうしなかった。その理由の一つは、彼女が“真剣なもの”に忠実であったからだ。

彼女の最高傑作のいくつかは間違いなく、最も遊び心に満ちたものだ。

例えば1966年の『Tutti-Fruitti』(バッファロー AKG美術館所蔵)や、1975年の『Royal Fireworks』(昨年6月にサザビーズでかなりの額で売却されたが、ポロックのような金額ではなかった)などの作品は、彼女特有の温かさと明るさを持っている。

『Tutti-Fruitti』におけるプース・カフェの様な色彩の層は、シャーベットや氷水、花火を連想させる。そこに「深み」はなく、すべてが生命力に溢れている。

それらはネメロフが「子供のような含意」と呼ぶ、色彩そのものを純粋かつ無条件に賛美することを本質的な目的とした表現だ。

フランケンサラーは晩年まで絵を描き続けた。彼女は1994年に投資銀行家と再婚し、5年後にロングアイランド湾のすぐ側のコネチカット州ダリエンの家に移り住んだ。そこでは彼女の作品に海の緑やターコイズの色彩が取り入れられた。それは彼女が人生の最後の十数年間にスタジオから観ていたものである。

ネメロフがそうであったように、中年になって美的感覚を学ぶことは、50代でタンゴのレッスンを受けるようなものだ。精神は立派だが、動きはぎこちない。

ネメロフは、芸術と社会史の交差点を扱うには十分すぎるほどの知識を持っており、フランク・オハラの詩とフランケンサラーの絵画の関係を見事に描き出しているが、ページ上で人物や絵画を瑞々しく表現するには力不足である。彼の描写を読んでも、その絵がどれなのか他の作品と区別することは誰にもできないだろう。

ある時、彼はフランケンサラーの1955年の作品『Blue Territory』について、「女子学生の個人的な告白の落書きは、聖人の恍惚とした姿のような雰囲気を帯びている。それは、儚い青春時代の典型的な象徴が、ほとんど無意識のうちに大胆で力強い巨大な達成感へと変貌させられたものである。」と述べているが、この文章からは、著者がその作品を気に入っていること以外のことはあまり読み取れない。

小説のようなキャラクターと世界を創り出そうとする試みにおいて、ネメロフは機械的な二重形容詞や使い古された言葉の組み合わせに頼っている。「優雅でありながら素朴なマーサ・フランケンサラーは、活発な情熱と衝動的な気質の持ち主であった」と描写し、グリーンバーグは「頑固一徹」とされている。

もう一つの問題は、ネメロフの清教徒的な視点が、フランケンサラーのキャリア志向に対して厳しい目を向け過ぎていることである。彼女の時代にはその点があまりにも強調されていた。彼女は自分の名声を高め、絵を売るためであれば、人気雑誌のグラビアに出ることも厭わなかった。

それにもかかわらずネメロフは、「何かがヘレンを救っていた。彼女の絵は、名声や売上を求めることから独立していた」と私たちを納得させようとする。

しかしなぜ、彼女が絵を売ることから救われる必要があったと言うのだろうか?

売買の世界の一部であることは中世の終焉以降、視覚芸術の構成要素の一つであった。それを恥ずかしいことだと思っているのは聖職者と学者だけだ。

商業による汚染で失われるものがあるとしても、独立性によって得られるもので充分に補填される。フランケンサラーは自分が描きたいものを描いたし、人々は彼らが欲しいものを買ったのである。

ネメロフは、ブルジョワのコレクターたちが彼女の繊細な親密さを、単なる癒しとして受け取った可能性についても懸念している。

しかし、ニューヨークのコレクターたちが癒しを求めて絵を追い求めているという思考は、彼らの心理を誤解している。彼らは、自分たちが好きではないと感じるものを集めるのが好きなのだ。

名声とは、自分の所有するアートに自尊心を満たしてもらう必要さえないと示すことにあるのである。

だからこそマンハッタンのコレクターのアパートでは、孫たちの愛らしい写真は寝室に隠され、風変わりなクーンズやベーコンの作品がコーヒーテーブルの横の名誉ある場所を占めている。(フランケンサラーの芸術を「簡単」だと思っていたのは、その当時に絵を集めていた人々ではなく、大学で教えていた人々だった。)

ネメロフは、彼のヒロインであるフランケンサラーに対する賞賛の中で、時に彼女の独創性を過大評価している。「ヘレンの感性は、つまずき、不完全で、明らかに無意味な日常の経験を、芸術の荘厳さへと高めることを可能にした」と彼は書いているが、これは絵画が誕生して以来、すべての風景画や静物画が達成してきたことである様に思える。

芸術を重要なものに変える制約の中で最も馴染み深いものは、小さな感覚的オブジェクトによって、生命を救うような大きなものを生み出す、という組み合わせである。

かつて、日常的な叙情詩が検閲され、親密な経験の描写が単にブルジョワ的イデオロギーの隠れ蓑だと見なされる様な教室に閉じ込められていたネメロフは、モリエールの『町人貴族』に出てくるムッシュー・ジュルダンのようなものだ。

ジュルダンが自分が今まで語っていたのは全て散文だったと気付いたように──あるいはネメロフの場合、自分が散文によって語っていた研究対象は、皆ずっと詩を朗読していたのだと気付いたのだ。

現代の視点から見た際にフランケンサラーのキャリアにおいて最も驚くべき点は、かつて彼女を貶めるために言われたことば(時には他の女性によって)すべてが、今では彼女の芸術がより大きな魂を持っていることを示しているように感じられることだ。

ジョアン・ミッチェルはフランケンサラーを「コーテックス画家」と嘲笑し、グレース・ハーティガンは、彼女の絵が「カクテルと夕食の間に作られたように見える」と言った。

現在では、家庭生活のサイクル中にあるボナール的な軽快さや、彼女の作品が月経による染みから発想された可能性すら、フェミニスト批評家たちによって「卑しいとされてきたもの」の価値を向上させる行為として称賛されている。

ネメロフはこの主題について適切な文字数を割いて語っている。「彼女のスタジオを出てギャラリーの壁にかけられた絵は、あまりに幅広い経験と感情を想起させたため、それら全てが個人的かつ身体的操作を示唆するジェスチャーから始まったことを気付けなくしたのかもしれない。」

彼がここで女性、絵画、そして装飾的な芸術の地位向上といった、より広範囲なアメリカの歴史を感じ取っていることは間違いない。

印象派の絵画がアメリカだけで評価されるようになったのは、それがフランスではまだ「女性的で、本能的で、柔らかい」ものとして軽蔑されていた時期のことであった。

(ピエロ・デラ・フランチェスカ的な柱の様な人物を描いたスーラがそうであった様に、ポスト印象派が印象派に対して行った主な修正内容が滑稽なほど男根的であったのは偶然ではない。)

シカゴのキュレーター、グロリア・グルームは、アメリカの女性たちが印象派の評価において重要な役割を果たしたことを明らかにしている。

メアリー・カサットとメイ・オルコット(若草物語のエイミー・マーチのモデル)はフランスでサークルを作り、資産家の既婚女性たちが絵を購入するのを助け、彼女たちに、パリの著名なキュレーターであり美術顧問であるサラ・ハロウェルの判断に従うように助言した。

これらの鑑賞者たちは、非英雄的で家庭的な主題(赤ん坊や台所など)、しっかりした輪郭の拒絶、日々の家庭的生活への忠実さといった、モネ、ルノワール、ピサロの作品がフランスで疑問視されていたまさにその要素を高く評価した。

この「女性的」反抗の伝統は、フランケンサラーの芸術の遺産の一部となっている。

その影響はエリザベス・マーレーのような画家から、2015年にブランダイス大学で開催された『Pretty Raw: After and Around Helen Frankenthaler』という展覧会へ正式に招待されたジャニーン・アントニのダダイズム的活動にも及んでいる。

アントニはチョコレートを噛み砕いてから吐き出すことで象徴的なオブジェをかたち作る──これは、フランケンサラーが流動的な人生の中で不可欠と評した混沌を、馬鹿正直な方法で拡張してみせたものである。

被抑圧者が抑圧者の価値観を内面化するという典型的パターンにおいて、社会的急進派は依然として反体制的な芸術──緊張感があり退屈なものだけが本格派であり、巨大な水彩画のようなものは本格派にはなれないと考えることがある。

この拒絶は性別を超え、過去にモダニズムが行った冒険に対しても向けられる。モネが語った視覚のために描くことの喜びはいまだに疑問視されているし、自分の作品は疲れ果てたビジネスマンにとっての快適な肘掛け椅子のようなものだと考えていたマティスの冷静な主張は、いまだに全芸術家のマニフェストの中で最大のタブーとなっている。

それでも、この堂々たる装飾への衝動を女性の領分として体験することが、今もなおアメリカの伝統として存在している。

彼女を愛する伝記作家ネメロフにとって、フランケンサラーの芸術は目を楽しませるために設計されたものであり、それだけで充分であった──充分?いや、それこそがすべてなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?