つけめんヒストリ エピソード6

一雄の独立

昭和36年山岸一雄は大勝軒として初めての独立を果たす。

前年には幼馴染の二三子(ふみこ)と結婚して、中野大勝軒に入店してからちょうど10年を経ていた。

その店の場所はかつてスガモプリズンと呼ばれた戦争犯罪人の収容施設があり、長い塀に囲われた建屋がある寂寥とした町であった。

スガモプリズンは第二次世界大戦後に東京拘置所がGHQに接収された施設で、A級戦犯の処刑もここで行われていた。

現在は池袋サンシャインシティと東池袋中央公園となっている。

国鉄池袋駅からかなり離れていて、当時は地下鉄東池袋駅もなく新築といっても周りに商店街もないアパートの物件であった。

正安と青木兄弟たちは、何もこんな場所で開業しなくても探せばもう少しましな物件があるだろうと反対したが、一雄の気持ちに迷いはなかった。

開店当初、一雄の妹節子(せつこ)と二三子(ふみこ)の妹の美智子(みちこ)が店を手伝った。

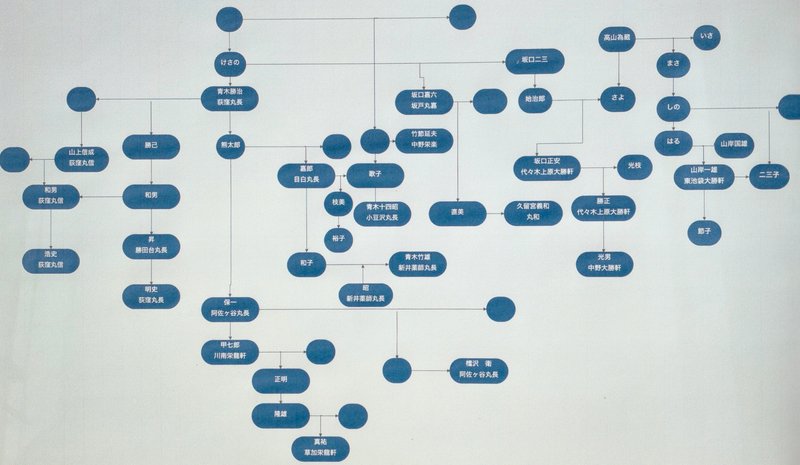

一雄の祖父の高山為蔵(たかやまためぞう)には三人の娘がいて、次女しのの子が二三子と美智子、三女はるの子が一雄と節子であった。

親同士が仲の良い姉妹だったので、同年で先に生まれた一雄の次に誕生した女の子ということで、しのの長女は二三子と名付けられた。

一雄と二三子は幼少時から結婚するまで、仲のいい兄妹、家族のような関係だったのである。

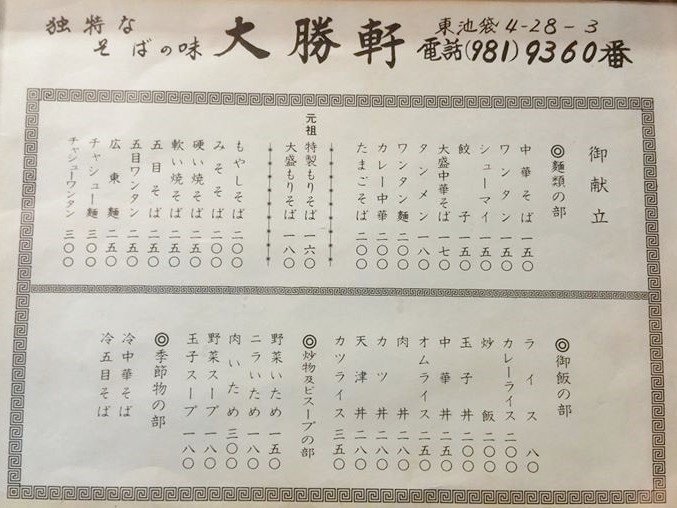

坂口正安のアドバイスでレシピを教わり、開店時は代々木上原と同じ町中華の定番メニュー、カツ丼、カレーライス、オムライスなどの他にも多くのお品書きがあった。

特製もりそばが売れて行列店になるに従って、これらの町中華メニューは消えていくことになる。

しかし場所が主に出前の立地であったこと、特製もりそばも全く認知されていない中で、開店当初は思いのほか厳しい営業だった。

また一雄の仕事に対する生真面目さと客への頑ななサービスで、店の経営も逼迫し、仕入れ先の問屋の支払いが滞り正安に金を借りることもあった。

二三子は我が道を往く一雄に理解を示してはいるが、苦しい家計を続けていく中で不満を持ち、度々ぶつかることがあった。

結婚してなかなか子宝に恵まれなかったこともあり、何かと身上を聞いてくれる正安と光枝に自分の思いを吐露していた。

休みの日には二人で代々木上原に顔を出していたが、二三子は話し足りないのか帰り際になっても玄関先で光枝と遅くまで話していた。

一雄本人も子供は欲しがっていたが、こればかりは授かりものであるが故に手立てはなく、もし子供ができていれば二三子との関係も店の運営も変わっていたかもしれない。

正安は二人を心配して養子を世話することも考えたり、もう少し利益の出る営業をするようにと一雄に助言していたが、当の本人は異常なまでの仕事への執着で意に介さなかった。

大義があって強い志がある人は身近にいる肉親の理解を得るのは難しいかもしれない。

ある程度の妥協をして周りに合わせて往くのも選択肢だが、ありきたりの人生となってしまう。

一雄が仕事に人生を賭ける想いは強く、特もりの味を創造する上で原価を気にせず、食材を使い切る探究心と来店客への絶えない厚情は抑えられないものだった。

理想のラーメン親父

営業は昼と夜それほど長時間ではないにもかかわらず仕込み時間は夜中まで行われ、焼豚の肉をさばいたりスープの仕込みの準備をして修業時代と変わらない労働だった。

祖師谷大蔵大勝軒の山本昇(やまもとのぼる)によると橋場町時代に店の営業後、掃除片付けなどをしてる最中に、突然皆で銭湯へ行こうと一雄に言われ、帰ってからまた片付けの仕事をやり始めるといった日があったようである。

店の仕事の途中に自分の身の回りの雑用が分けて入ってくるような仕事ぶりだった。

厨房奥の四畳半の間に揃えたオーディオ機器で音楽を聴くこともラーメン道の途中の、ほんの寛ぎのようなものだった。

自分の理想の味、質、量を追い求める。

客が特製もりそばを口にする、その瞬間までの裏に隠された一雄の真摯な努力と情熱が客に伝わらないわけがない。

その価値は来店した客にはおのずと分かってしまう。

客は自分の居場所を一雄と二三子の心の中に見出していった。

行列するのも自然の成り行きであった。

情に厚い人とは真にこの男のことだろう。

縁は知らずに自分から切ってしまうものである。

「俺は戌年だから人の恩は忘れないんだ」と常々語る、その厚情はひたすら客との縁を繋げて、さらに客の心に情の貯金をしていく。

客が来るのを待ち続けるこの商売は、人を惹きつけなければ店は成り立たない。

理想のラーメン親父であった。

この長時間の立ち仕事に彼の身体が合っていなかったのか、自身の身体を追い詰め酷使したのだろうか。

二度の足の大手術の苦難と、そして最愛の妻を喪うという身体と心の試練が待っていた。

野球大会

野球大会は丸長のれん会が働く青少年たちの健全な育成を願って、創立した翌年昭和35年に開催された。

それはまた店主たちの運動不足解消のためでもあり、毎年の春と秋に8チーム対抗戦で行われていた。

終戦後、野球はアメリカから再導入され普及が進んで新たな文化的要素として非常に人気のあるスポーツになっていた。

焼け野原となった空き地では子供たちが逞しく野球を楽しんでいたのである。

プロ野球リーグの再編成が進み、昭和24年日本野球リーグは発足する。

昭和28年初めて野球のテレビ中継開始から数年後、テレビが各家庭に普及され、多くの人が試合を視聴できるようになって人気に拍車をかけていた。

そんな時代背景があり、丸長のれん会の創立と共に開催されたのである。

昭和35年から始まり、各チームでお揃いのユニフォームとバット、グローブ等道具を新調し、優勝カップ、優勝旗を特注した。

丸長、丸信、栄龍軒、大勝軒合わせて8チームによる対抗戦だった。

大会は中野哲学堂、浜田山三井グランド、富士銀行斉美山グランドなどの球場で行われ、モータリゼーションの初期で自家用車を所有する店主も現れ始め、野球道具の運搬には事欠かなかった。

大勝軒は1チームで他チームと比べ選手層が薄く、なかなか優勝できずにいた。

東池袋大勝軒では大盛りのそばと一雄のサービスを目あてに通う若者客が多くいた。

顔を合わせて笑顔で挨拶するが、それほど言葉を交わすこともない。

通ってくれている馴染み客には、黙ってタマゴとか餃子を中華そばにそっと忍ばせてサービスしていた。

このことを知らない初めての客は「俺のラーメンにタマゴがはいっていない」などと誤解を与えることもあった。

ある日ふと気づくと、いつも餃子つぶ入りサービスをしている若者が、学生服に身を包みバットと野球用のバッグを持っているではないか。

大勝軒チームのキャプテン一雄の血が騒いだ。

「あれっ、野球やってるの」

「はい」

「どこで?」

「日本大学です」

「えっ、そうなの、そうか・・・それじゃぁちょっとお願いがあるんだけどな」

モータリゼーションの黎明期、代々木上原大勝軒では日産セドリックのステーションワゴンがあった。

正安が従業員の福利厚生のためだったり、家族で信州へ行くような時に利用することを考えての購入だった。

山本富治は唯一の運転免許保持者だった。

富治は上京してすぐ丸長に入店した。

その後信州へ帰り、車の免許を取得し東急バスの運転手をしていたのである。

大勝軒に入店してきたのは一昨年のことで、野球大会時には道具一式と定員いっぱいの従業員を乗せて球場まで運転していた。

水曜定休日の野球大会当日朝早く、店の二階から富治の運転するセドリックが見えた。

昇が伸二に声を掛けた。

「車きたよ、荷物運んで」

「はい」

世田谷の厚生年金スポーツセンターへ行く道すがら、運転している富治が昇に話しかけた。

「前回大会で優勝した丸信Aチームの左腕の黒鳥さんいい球投げるよな、手強いよ、昔田舎でやってたらしい」

「ああ、球は速いしコントロールもいい、なかなか打てないよね」

「今日池袋の一雄さんがピッチャー連れてくるって言ってたけど、その人日大の野球部らしいね」

「ええっほんと?それは助かるな、やはりピッチャーが良くないとなかなか勝てないよね」

「今大会で9回目だろ、優勝してないのはうちだけだからな」

「今日こそ気合入れてやらなきゃな」

独立組の池袋、喜多見、中之島は直接野球場に足を運んでいた。

「兄貴紹介するよこちらが松本くん」

「おはようございます松本です、よろしくお願いします」

「ああ初めまして坂口です。今日はありがとうございます、うちの守備はイマイチなんで迷惑かけるかもしれませんがよろしくお願いします」

両投手の好投により0対0で迎えた5回裏、ワンアウト、ランナー1、2塁で6番伸二に打席が回ってきた。

伸二は以前、大宮で成人式を迎えるまで働いていた会社の野球倶楽部に所属していたこともあり、バッティングには多少の自信があった。

カウントツーストライク、ワンボールから真ん中高めの球を思い切り振り抜くと左中間の間を抜けていった。

「伸二走れ、回れ回れ!」

「いけるいける」

三塁コーチの一雄は手を回した。

伸二は全力疾走でベースを駆け抜けランニングホームランで3点が入った。

そのまま逃げ切った大勝軒チームは念願の優勝を果たした。

仕入れ先の肉屋のお兄さんや、商店街の野球好きに助っ人を頼んだなど、同じような話はどのチームにもあったなごやかな時代であった。

つけそばが丸長へ

東京は杉並区浜田山に松林寺という寺がある。

ここに青木家の墓があり、毎年のお彼岸にはここで必ず丸長のれん会の理事たちが集ってお参りをしていた。

終戦後の混沌とした困難を乗り越え、次世代に繋ぐ礎を残した創業者たちの苦労を偲んで、誰ともなく誘い墓前で手を合わせていた。

いつか自分たちもこの地にという共通の思いで、生前に申し合わせ皆でこの寺の墓地を購入していた。

坂口正安の隣に目白丸長の青木嘉郎(あおきよしろう)ほか5人の丸長メンバーの墓石が並んで安置されている。

丸長のれん会の理事会は十数人の役員がいて、行事をはさんで年に数回開催され、一年の行事の計画と実行を統制していた。

創立当時の総務は正安の担当で、代々木上原の店の二階にはガリ版づりのセットが常時置かれて、手書き原稿の案内を各店舗に配送していた。

初代会長青木勝治(あおきかつじ)亡き後、昭和の歩みとともに長きにわたり正安は副会長として青木甲七郎(あおきこうしちろう)会長を補佐した。

総務は後に黒鳥雄三郎(くろとりゆうざぶろう)武蔵小杉丸信、元神奈川中華料理環境衛生同業組合理事長と一雄が担っていく。

理事会では一通りの打合せが終わるとそのまま酒を酌み交わす。

いずれ劣らぬ酒豪ぞろいであったが、一雄だけはかつて栄楽での修行時代に酒を少量飲んだだけで急性アルコール中毒にかかったことがあり、酒は飲まないまでも宴には最後まで笑顔で付き合う男だった。

商売のこと家族の話題、故郷山ノ内での思い出、修業時代の苦労など笑いの絶えない宴だった。

理事会でつけそばが話題になり、売れる即戦力メニューということで正安が講師となって料理研修会を開催し、つけそばの作り方の実践を講習することとなった。

かん水の加水率、酢、砂糖等を加えるなどコツを伝え、各店主がそれぞれ独自の味を模索するようアドバイスした。

各店の小麦粉の銘柄や配合などが変われば、そばの味が微妙に変化する。

これに合わせて旨味のスープを模索し、甘さを調節しなければどこかで味がズレてしまう。

昭和50年代からこのつけそばが丸長各店の看板となって世間に広がっていく。

戦後中華そばで始まった丸長だが、時代とともに本格的な中国料理を扱う店、つけそば専門でこだわる店、町中華の大衆メニューとつけそばを売りにする店など各店独自の道を歩むことになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?