2020年間ベストアルバム50選

今年は新型コロナウィルスのせいでロクなことがなかった。当たり前だった日常が当たり前ではなくなった。変化を余儀なくされた。様々な淘汰や分断が起こった。しかしそれでも、音楽は失われない。表現とは生理的欲求である。"やるべきかやらざるべきか" ではなく "やるしかない" のである。以下に羅列した50枚のアルバム作品は、そういった本能、やるしかないのやっていきに突き動かされたであろう表現衝動の成果であり、決してこの現状を好転させたりはしないものの、少なくとも自分の生活を豊かにするエネルギーとなってくれた、とても貴重な50枚である。これらがあなたのエネルギーにもなることを願う。

なお、以下のリストに準じたプレイリストを Apple Music と Spotify で作成しているので、時間のある方はこちらもぜひチェックを(一部ストリーミング解禁していないものは別のアーティストに差し替え有り)。

50. Wire "Mind Hive"

イギリス・ロンドン出身のロックバンド。すでに伝説と呼ばれるほどの評価を獲得しているにもかかわらず、2000年に二度目の復活を果たしてからというもの、新作のリリースをコンスタントに重ねてクリエイティビティを噴出させ続けている御大。今作がその最新型である。ソリッドな歪みとサイケデリックな透明感を巧みに使い分けながら、リズムは常にスクエアで淡々としており、総じては非常に理知的で冷徹、それでいて奇妙な艶めかしさが全体を覆っている。この絶妙な質感はもはやワイヤーらしいとしか言いようがない。キャリア40年を超えてなお精度を高めてくる凄みよ。

Listen: Wire "Be Like Them"

49. Matt Elliott "Farewell to All We Know"

イギリス・ブリストル出身のシンガーソングライター。基本のスタイルはアコースティックギター弾き語り。ささやかに爪弾かれる旋律はボサノバあるいはフラメンコ由来の涼やかさを含み、時折挿入されるピアノやストリングスが淡い彩りを添えたりもして、慎ましいアレンジの中にも豊かな装飾が効いている。しかし Matt 本人のくぐもった歌声はそれら全てを台無しにしてしまう。彼が歌いだした途端に風は止み、光は陰り、まるで冥界に迷い込んでしまったかのような陰鬱なムードが発せられ、聴いた後には寒々しい感覚ばかりが残る。ゴスミュージックの獣道を突き進んできた重鎮による、あまりに濃厚な一滴。

Listen: Matt Elliott "Farewell to All We Know"

48. 早見沙織 "シスターシティーズ"

東京出身の声優/シンガー。今作の半年後にリリースされた "GARDEN" は自作曲がメインで、もちろんそちらも良作ではあったが、個人的には曲を全て外注した今作の方が、彼女の持つポテンシャルをうまく拡張しているように思う。これまでの流れを汲んだ洒脱なシティポップがありつつ、エレクトロニカやボサノバ、果ては壮大なミュージカル調もあったりと多岐に渡る内容で、それら全てを自分の色に染め上げる彼女のボーカリストとしての力量に感嘆するばかり。また "無意味アナグラム な せ こ う ら ど ば" "稀代の生意気さよどうか永久に" など、良い意味で引っかかりのある言語センスも何気に重要か。

Listen: 早見沙織 "yoso"

47. Kamaal Williams "Wu Hen"

イギリス・ロンドン出身のプロデューサー。今年聴いたジャズアルバムの中でも、この作品は特に曲調の幅が広い。ストリングスを従えて優雅な雰囲気を湛えたかと思えば、ドラムンベースを人力で再現したり、高速でスウィングしたり、ハウシーな4分打ちで縦ノリに拍車をかけたり。しかもそれらがほぼ2~3分程度の尺で、手を変え品を変えという感じで矢継ぎ早に繰り出されてくるものだから、音楽的な動体視力が鍛えあがっていると言うか、とにかく瞬発力の高さに翻弄される。ジャズとエレクトロを同列に捉える彼の多才ぶりが分かりやすく発揮された快作。

Listen: Kamaal Williams "Mr Wu"

46. Bully "SUGAREGG"

アメリカ・ナッシュビル出身、Alicia Bognanno によるソロユニット。グランジ/オルタナティブロックの王道を行くディストーションが最高だ。細かいことを気にせず軽快にすっ飛ばす勢いが最高だ。内なる思いをストレートに吐露するボーカルの勇ましさと可憐さが最高だ。ルードかつ直線的なベースが最高だ。時折シューゲイザーを思わせる浮遊感が顔を出すのが最高だ。そして何より、清冽そのものと言えるブライトなポップセンスが最高だ。悩み悔やむこともあるが、恐れるものは何もない。何故ならロックンロールは鳴りやまないからだ。

Listen: Bully "Every Tradition"

45. iri "Sparkle"

神奈川出身のシンガーソングライター。シンガー/ラッパーとしてのスキルが卓越を超えて円熟の域にまで到達しているように感じる。楽曲はいずれもスムースな R&B ポップで、軽快さとクールさを併せ持った楽曲をスパスパと畳みかけてくるのだが、その中で彼女のボーカルはスモーキーな声質で陰りを湛えつつ、器用なライミングと伸びやかな歌唱力を駆使し、トラックのグルーヴと一体化してキレの良さを存分に発揮している。言葉のひとつひとつが聴き取りやすいので歌自体にバウンシーな聴き応えがあり、それでいて楽曲の流れを加速させる流麗さもある。まさしく水を得た魚、と言うか。

Listen: iri "Sparkle"

44. SALEM "Fires in Heaven"

アメリカ・トラバースシティ出身のエレクトロデュオ。前作 "King Night" から実に10年。今作はこの長い空白を埋めるに相応しい堂々たる帰還作…ではない。ウィッチハウスのオリジネイターとしての凄みだとか、知る人ぞ知るアンダーグラウンドの伝説だとか、そんな仰々しい形容を彼らはきっとせせら笑っている。真っ当な意味での完成度とやらに見向きもせず、むしろ以前よりもさらにラフな手つきで猥雑な混沌を目指したサウンドデザインは、確実にゴスミュージックならではの冒涜的/背徳的な魅力、シャープな切れ味を不敵にギラつかせている。それでこそ SALEM だ。

Listen: SALEM "Red River"

43. 長谷川白紙 "夢の骨が襲いかかる!"

東京出身のシンガーソングライター。内容はカバーがメイン。これまでの彼のトレードマークであったブレイクコアビートを完全排除し、キーボード弾き語りという至極簡素なアレンジでまとめているが、いずれの楽曲も元のメロディに対して独自のコード、独自のテンポを与えていくセンスの鋭さが際立っており、おそらく一発録りと思われる録音の生々しさも相まって、彼の持つ個性の特異さが一層浮き彫りとなっている。派手なデコレーションに頼らずとも "骨" の部分からして彼は先鋭的なのだという証明。そして唯一のオリジナル曲 "シー・チェンジ" の美しさ。

Listen: 長谷川白紙 "シー・チェンジ"

42. Black Boboi "SILK"

小林うてな、Julia Shortreed 、ermhoi の3名によるエレクトロユニット。楽曲のイメージ的には小林うてながサポート参加している D.A.N. に近いものを感じるが、その D.A.N. がトラックを構成するレイヤーの一部としてボーカルを捉えているのに対し、こちらはボーカルの魅力を補完するためのトラックを用意しているといった印象があり、ベクトルが真逆を向いている。泥臭くシャーマニックな雰囲気を醸す一方で洗練されている側面もあり、空間一杯に音を広げる場面でも常に閉塞的な感覚がつきまとう。一定の型に収まることを拒否し続けているかのようだが、最終的には妙にポップな印象へと着地する。この不可思議さこそが彼女らの歌を生かす最良の手法。

Listen: Black Boboi "gd612"

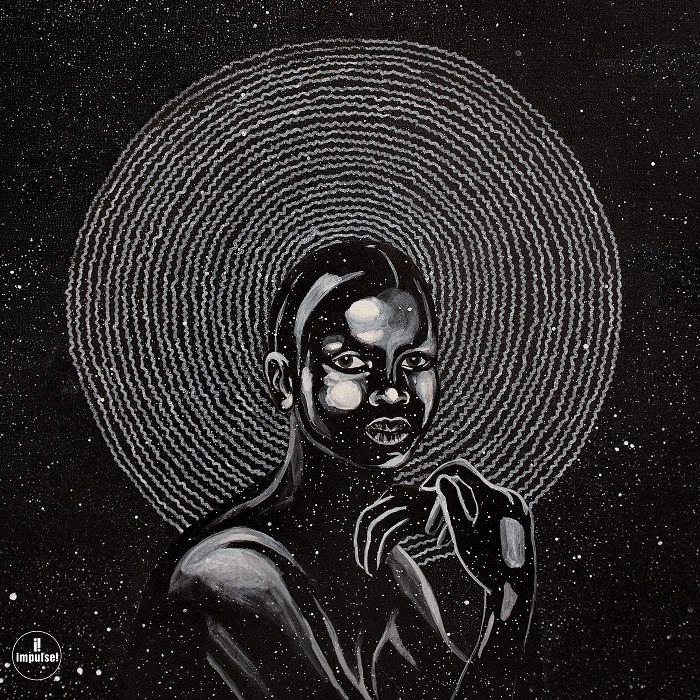

41. Idris Ackamoor and the Pyramids "Shaman!"

アメリカ・シカゴ出身のサックス奏者 Idris Ackamoor を中心とするジャズバンド。Idris は御年69歳の大ベテランだが、ここでは深い年輪の渋味などよりもフットワークの軽さ、鮮やかさの方が強調されている。ファンク/アフロビートのフレッシュな躍動感、大所帯ならではの賑やかで活気あるプレイの応酬で、全編通して非常に風通しが良く、長尺曲であってもすんなりと引き込まれる。中でも表題曲 "Shaman!" の名演っぷりには何度聴いても唸らされてしまう。世界中が分断されてしまった今だからこそ心の繋がりを確かめたい、そのために捧げる祈りとしてのスピリチュアル・ジャズ・エンターテインメント。

Listen: Idris Ackamoor and the Pyramids "Shaman!"

40. BUCK-TICK "ABRACADABRA"

群馬出身のロックバンド。個人的には "MOONLIGHT ESCAPE" が最も深く心に突き刺さっている。今作全体のテーマとして "逃避" というのがあり、それは決して現実から目を逸らすだけではなく、悲しみや怒り、問題意識を抱えながら、あくまでポジティブな目線を未来に向けるための手段として扱われているのだが、"MOONLIGHT ESCAPE" の歌詞中における主人公、すなわち虐待/ネグレクトの末に死んでしまった幼子にとっては、"死" のみが唯一の逃避、救いの道だったということになる。もちろん彼らは死を肯定したり美化しているわけではない。ただそこにそういう事実があった、と語るのみである。彼らは常に生と死、現実に強い眼差しを送り続けている。

Listen: BUCK-TICK "MOONLIGHT ESCAPE"

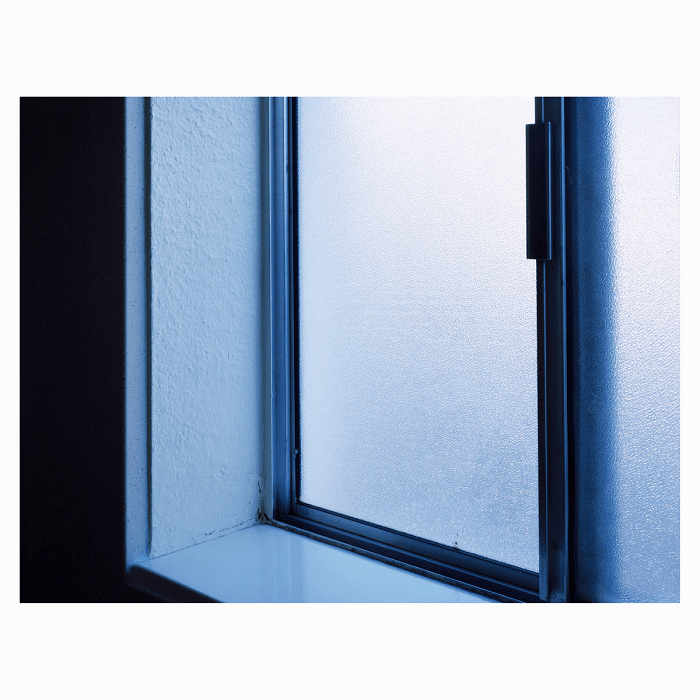

39. James Blake "Before"

イギリス・ロンドン出身のシンガーソングライター。今作について彼は "ダンスフロアのリズムに自分の声を乗せる自信がようやくついてきた" と述べている。いや今まで自信なかったんかと思わずつっこみそうになったが、なるほど今作の収録曲はいずれもダンスプロパーな仕上がりで、先進的かどうかはさておき、これほどすんなりと体に馴染んでくる James Blake は今までなかったかもしれない。そして自身の声をどう鳴らし、どう編集すれば最も効果的に映えるかという、ボーカルの扱い方の卓越っぷりにも改めて感嘆させられたり。作品を重ねるごとにプロデューサーよりもシンガーとしての側面が強まってきている彼の、またひとつキャッチーな方向に変容した最新モデル。

Listen: James Blake "Before"

38. Yeong Die "Threshold Value"

韓国・ソウル出身のプロデューサー。IDM 、ノイズ、アンビエント、インダストリアル…楽曲ごとにスタイルはあちこちへシフトするが、曲から発せられる辛辣さだけは一貫している。音の群れが縦横無尽に飛び交ってはぶつかり合い、凝集と拡散を繰り返すフリーキーなサウンドデザイン。即興性を重んじているようにも見えるが、まるで自分の中に湧き出るアイディアをハナから整理整頓するつもりなどなく、あるがままの姿で吐き出し続けているような、そしてそれは彼女という自我を聴き手の鼓膜にありとあらゆる手段で刻み付けてやろうという、強烈な存在証明のような。

Listen: Yeong Die "Dishes Done"

37. Oliver Coates "skins n slime"

イギリス・ロンドン出身のチェロ奏者。使用されている音のほとんどは本人演奏のチェロのはずだが、そのチェロを編集によってグネグネと変調させたり、極端な残響処理を施したり、時にはファズギターかと思うほどに激しく歪ませたり…それこそアルバム表題にある "slime" 、軟体生物のごとく無軌道に音が変容していく。チェロの音色が本来持つ厳粛な雰囲気を保ちつつ、そこにエレクトロニカやアンビエント、またはシューゲイザー的な感性を注ぎ込み、多種多様に加工されたテクスチャーを織り込むことで異様な凄みに満ちた音響空間を構築している。Radiohead が "A Moon Shaped Pool" で彼を起用したのも頷ける、幻惑の極致がここに。

Listen: Oliver Coates "Butoh baby"

36. 岡村靖幸 "操"

兵庫出身のシンガーソングライター。正直、アルバム全体の出来で言えば前作 "幸福" の方に軍配が上がるかなという感じなのだが、とにかく頭の3曲が好きすぎて。特に "インテリア" 。洗練された上モノとビートの双方に小気味良いアタック感があり、鳴る音全てが打楽器と化して立体的なグルーヴを組み立てている状態。これで踊るなと言われてもさすがに無理がある。そしてそのトラックへ後ノリ気味にねっとりと絡んでくる岡村ちゃんのボーカルは良い意味で不変。"言葉には愛を持とう" "きっと君は音楽になる" など歌詞もキレッキレだし、これはまたキャリアハイを更新したのでは?

Listen: DAOKO×岡村靖幸 "ステップアップLOVE"

35. Algiers "There Is No Year"

アメリカ・アトランタ出身のロックバンド。楽曲自体はともすればゴシック的とも受け取れる、ひどく不穏な空気で充満したダークウェーブ/インダストリアル。しかしながらボーカルはその真逆を行き、ソウルやブルースに通じる歌唱力で思いきり野性味を発揮しており、さらにはピアノやサックスも持ち込んだりで泥臭さ満載。親和どころか完全に反発し合っているこれらの要素が、不思議と各々の圧を引き立てるような相乗効果を生み、むしろこの歌あってのこのサウンドだろう、とまで信じ込んでしまうほどの強烈な個性と化している。インパクトで言えば今年一番だったかもしれない。

Listen: Algiers "Dispossession"

34. Lianne La Havas "Lianne La Havas"

イギリス・ロンドン出身のシンガーソングライター。一番の根幹にあるのはソウル/ R&B 。そこへ彼女自身による軽妙なギタープレイを挿入するなどで、ジャズやフォーク、ロックといったアーシーな味を効かせ、なおかつ全体の音像はエレクトロ風に洗練されているという、まあなんとも痒いところに手が届きまくりの完成度なのである。そしてボーカルも当たり前のように絶品。丁寧かつ親密、時にゴージャスな広がりを見せる歌声は、歌詞中に綴られたパーソナルな悲哀や憂いと密接にリンクして強い説得力を発揮している。その味わい深さは Radiohead "Weird Fishes" カバーでも同様。総じてトラディショナルを更新せんとする気概がありありと。

Listen: Lianne La Havas "Bittersweet"

33. Duma "Duma"

ケニア・ナイロビ出身のエレクトロユニット。インダストリアル/ノイズの圧力と浮遊感、アフロビートの土着的な躍動、ブラックメタルの暴虐、それら全てが渾然一体となって襲い掛かってくる壮絶音像。メタルを出自に持つものならではの反射神経の機敏さ、フィジカルに直接訴えかけてくる快楽性をキープし、実験的でありながらもキャッチーな即効性と中毒性を兼ね備えた内容に仕上がっている。このエクストリームな代物が自分にとって初めてきちんと聴いたケニア産の音楽ということになってしまったのだが、2020年現在でも世界のどこかでノイズミュージックの後継者が飽くなき音の探求を続けている、その事実にノイズ愛好家としては安堵するばかり。

Listen: Duma "Lionsblood"

32. Car Seat Headrest "Making a Door Less Open"

アメリカ・リーズバーグ出身のロックバンド。バンマス Will Toledo によると今作は EDM やヒップホップから影響を受けて制作したとのこと。確かにこれまでのエモ/インディロックに加えてエレクトロポップの要素が全編に散りばめられているが、彼らの鳴らす電子音はダンサブルな享楽性をほとんど伴わず、むしろぎこちないローファイ感の方が圧倒的に強く表れており、コミカルな音の装飾を施すことで素の自分をひた隠そうとしているような、妙に不穏で、ともすれば悲壮感を帯びたものにも感じられる。またガスマスクと防護服を身に着けた MV での Will の姿にしても、一見悪ふざけみたいだが本当の表情は全く見えず、心の壁がさらに分厚さを増していることを象徴しているかのよう。いよいよ深刻な屈折っぷり。

Listen: Car Seat Headrest "Martin"

31. Ambrose Akinmusire "on the tender spot of every calloused moment"

アメリカ・オークランド出身のトランペット奏者。おそらく今回のリストの中で、聴き通すのに最も忍耐力を要する作品かもしれない。調性とノイズの狭間を猛然と突き進むトランペット、岸壁に打ち付ける波のごとく荒ぶるピアノ、絶えず破裂を繰り返しながら転がり続けるドラム。フリージャズと形容するのが適切なのだろうか、作曲とも即興ともつかない不定形の演奏が繰り広げられる様は、メンバー各々が互いの出方を伺う居合の様相を呈し、なおかつ聴き手側も演奏陣の瞬発力に対応することを常に強いられる。なんなら Captain Beefheart や Frank Zappa と並べても遜色ない、アバンギャルドを志した豪傑たちの修練の成果。

Listen: Ambrose Akinmusire "Tide of Hyacinth"

30. Hayley Williams "Petals for Armor"

ロックバンド Paramore のボーカリスト。ソロ名義ではあるが、演奏陣やプロデューサーには Paramore の面々が名を連ねているのと、そのバンド本隊が現時点での最新作 "After Laughter" で見せていた手法…それは本来の出自であったエモ/ポップパンクのスタイルに留まらず、シンセポップと接続することで表現の多様さを押し広げるというものだが、このアルバムもちょうどその延長線上と言える作風であり、ソロというよりも "Paramore チームの新たな一手" と捉えた方がしっくりくる。パーソナルな不安や悲しみを綴ったものから世の女性に向けての真摯なメッセージを込めたものまで、彼女の内に湧き上がる感情、繊細さもタフさも網羅した充実の内容。

Listen: Hayley Williams "Roses/Lotus/Violet/Iris"

29. Emma Ruth Rundle & Thou "May Our Chambers Be Full"

アメリカ・ロサンゼルス出身のシンガーソングライターと、アメリカ・バトンルージュ出身のメタルバンドによるコラボ作。フォーク畑に身を置きながらゴシックやポストロックの領域にまで表現を拡大する Emma と、殺気で満ち満ちたドゥーム/スラッジの重低音を叩きつける Thou 。この両者が出会うのは全くもって必然だった。Thou が鳴らす音の奥底に秘められた陰鬱なポップさ、それは彼らが以前カバーしていた Nirvana や Alice in Chains とも直結するものかと思うが、その要素をエキゾチックで妖艶、なおかつ気高さも感じられる Emma の歌声により、さらにしなやかに、魅惑的に引き立てることに成功している。まさしく理想的な化学反応。

Listen: Emma Ruth Rundle & Thou "Ancestral Recall"

28. Khruangbin "Mordechai"

アメリカ・ヒューストン出身のロックバンド。これまでがインストゥルメンタル主体だったのに対し、今作では歌モノを多く揃えているわけだが、その歌というのが前面に出て存在感をアピールするようなものではなく、従来の演奏にピッタリと寄り添っている、言わばギターやシンセと同じく楽曲を構成するテクスチャーの一部といった位置付けなので、正直言って劇的な印象の変化はない。しかしながら醸し出すムードはますます濃密になっていると思う。人肌を優しく撫でるような温度感、芳醇なチルムード、ポジティブな躍動、そして全体をふわりと覆うエロさ。とにかく心地良く、同時にとにかく蠱惑的なサイケファンク。

Listen: Khruangbin "Time (You and I)"

27. clipping. " Visions of Bodies Being Burned"

アメリカ・ロサンゼルス出身のヒップホップグループ。昨年発表の前作に引き続いてホラー/スプラッタをテーマとした、いわゆるホラーコア路線の後編という位置づけ。その前作と比べると実験性よりもノイズ/インダストリアル由来の攻撃性の方に比重が寄っていて、そのぶんアルバム全体の構成としては今作の方がメリハリがあり、非常にスリリングで聴き応えのある内容に仕上がっている。様々な映画やホラーコアの先達からの引用を散りばめ、徐々に袋小路に追い詰められていくような緊張感、仄暗く冷ややかな空気が充満した劇薬作。都合49個の爪や歯が陳列されたキショすぎるアートワークもクールだ。

Listen: clipping. "Say the Name"

26. Hum "Inlet"

アメリカ・シャンペーン出身のロックバンド。今年に入ってから聴いた新譜の中で、最も "重量" を感じたのがこちら。Sleep もかくやと言わんばかりのドゥーム/スラッジグルーヴを引き摺り倒しながら、肉厚で硬質なヘヴィサウンドがゴリゴリと鼓膜を蹂躙し、聴いている内にだんだん意識が遠のいていくのが分かる。またその上にはポストロック/シューゲイザー的な空間的クリーントーンも覆い被さったり、時には NWOBHM かという激渋な泣きメロを噛ませてきたりと、爆音でギターを鳴らす時の可能性すべてを凝縮したような、ひとつの理想をここに体現している。こんなバンドが90年代に存在していたことを不覚にも自分は全く知らなかった。誰この人たち?

Listen: Hum "The Summoning"

25. TAMTAM "We Are the Sun!"

東京出身のポップバンド。これまでの作品でもジャズへのアプローチは随所に表れていたが、今作ではさらに意識的にジャズ要素が増大している。特にグルーヴ面の多様さ。流麗なスウィングであったりさりげないファンクネスであったり、それらをいかに心地良く体に響かせるかという、言わば力を抜くことに最も力が入っているような印象。アルバム全体を通しての流れが非常にスムーズで、彼女らが元来持っていた魅力が一層スタイリッシュに磨きこまれた感がある。それでいてクローザーの "Summer Ghost" が一番の出自に立ち返ってのレゲエチューンなのも、上手いと言うかニクいと言うか。

Listen: TAMTAM "Worksong! (ft. 鎮座DOPENESS)"

24. Bill Nace "Both"

アメリカ・フィラデルフィア出身のギタリスト。ほぼ全編が彼のギタープレイのみで構成されたインストゥルメンタル作なのだが、どこまでが実際の出音でどこまでが編集なのか全く判別がつかない、実験精神大爆発な暗黒サイケ/ドローン/アンビエントサウンドが展開されている。まるで音自体に軟体動物の意思が宿っているかのように、ヌラリと這い回り、ピチャピチャと波打ち、ブクブクと泡を吹き…とにかく多彩な角度から神経を逆撫でしてくる強烈音像。しかしこれが案外入り込みやすいと言うか、初聴き時のインパクトが大きいという意味ではキャッチーと呼べるかも。聴いている姿を家族に見られてはいけない一枚。

Listen: Bill Nace "Part 7"

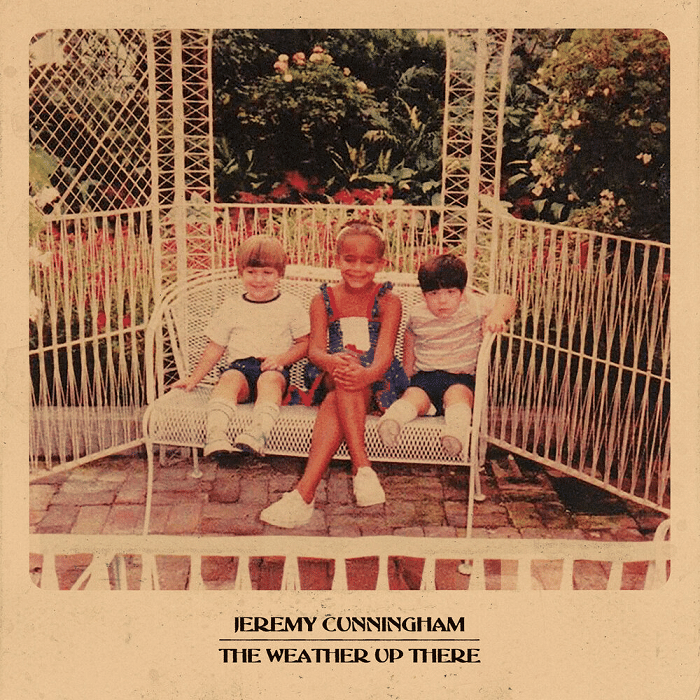

23. Jeremy Cunningham "The Weather Up There"

アメリカ・シカゴ出身のジャズドラマー。ジャンル的にはジャズになるけれど、プロデューサー兼ギタリストとして参加している Jeff Parker (Tortoise) の助力が大きいためか、ロック/ブルース色の強さに加えてエレクトロニカ風の音響効果も少なからず用いられており、結果的に新種のシカゴ音響派とでも呼ぶべき、静謐さが引き立った理知的な音像に仕上がっている。そして今作全体のコンセプトが、2008年に強盗事件で亡くなってしまった彼の弟に向けてのトリビュートというもの。丹念に発せられる音の端々からは哀悼、郷愁、慈愛の念がジワジワと滲み出てくるかのよう。

Listen: Jeremy Cunningham "1985 (ft. Jeff Parker)"

22. 青葉市子 "アダンの風"

京都出身のシンガーソングライター。今作での彼女の歌を聴いて、自分の脳裏には Jónsi と新居昭乃が浮かび上がった。単にそれらを足して割ったと言うよりは、その両者を結んだ時の線上を気ままに行き来しているような歌声だと。歌詞やメロディは以前よりも抽象的なものとなり、言葉と言葉、音符と音符を空中分解してしまう寸前のところでゆらりと繋ぎ止めている、そんな繊細さと柔和さが感じられる。さらに今作では従来のアコースティックギターのみならず室内楽的アレンジを全編に導入し、より神秘的かつ色鮮やかに仕立てた、静かに雄弁な楽曲ばかりが並んでいる。今年の1月に彼女は沖縄に長期滞在し、そこでの景色や体験にインスパイアされながら今作を完成させたとのこと。沖縄には聖性と魔性がある。

Listen: 青葉市子 "Porcelain"

21. 妖精帝國 "the age of villains"

名古屋出身のロックバンド。深い痛手に思われたギタリスト脱退を経て、編成を刷新したアンサンブルは衰えるどころかますますメタル由来の攻撃性を高めており、勇壮かつプログレッシブな演奏の切れ味は海外の Djent 勢と比べても全く遜色のないレベルにまで到達。そういった進化を果たしつつ、コロナ禍の状況において一致団結どころか分断ばかりが進行し、互いが互いの正義を振りかざして争い続ける状態と化した現代の闇を、 "悪党の時代" なる端的なコンセプトによって彼女らは見事に暴き切ってみせた。"妖精帝國" とは二次元のファンタジー世界ではなく、現実そのものなのだった。

Listen: 妖精帝國 "IRON ROSE"

20. Pantha du Prince "Conference of Trees"

ドイツ出身、Hendrik Weber によるソロユニット。"木々の会談" なる表題が指し示す通り、木琴やチェロ、また木材を組み上げた自作のパーカッションなど 、木製楽器ならではのオーガニックな音の鳴りに着目したエレクトロ実験作。アルバム全体を通じて牧歌的でファンタジックな、それでいて厳かな深みのある音響空間が構築されている。前半はアルファ波全開のアンビエント/ドローン路線が続くが、後半に向かうにつれてリズムを慎重に挿入してダンサブルな熱量を少しずつ高めていく、その一連の流れが非常にスムーズで心地良く、聴き終える頃にはすっかり頭の中が漂白された状態に。これこそ精緻の極み。

Listen: Pantha du Prince - Pius in Tacet

19. Moses Boyd "Dark Matter"

イギリス・ロンドン出身のジャズドラマー。ダブステップ、トラップ、グライム、アフロビートなど、多様なリズムパターンを人力アンサンブルで器用に消化した、現行ジャズの中でも特に先鋭的なスタイル。ただ彼の場合はそれを近寄りがたい先鋭のままにせず、適材適所にボーカルを配し、程良い尺にまとめて緩急のメリハリが効いた構成に仕上げ、ジャンルを問わず幅広いリスナー層を意識して門戸を開いている。最近の UK におけるクラブジャズがどのように盛り上がっているかを分かりやすくプレゼンする、言わば地上と地下を橋渡しする役割を結果的に果たしており、そういう意味で自分は往年の The Chemical Brothers や Massive Attack なんかを思い出したり。ここが迷宮への第一歩。

Listen: Moses Boyd "Shades of You (ft. Poppy Ajudha)"

18. Yaeji "WHAT WE DREW 우리가 그려왔던"

アメリカ・ニューヨーク出身のプロデューサー。両親が韓国人なので流麗な英語とバウンシーな韓国語、響きの異なる2ヶ国語が入れ替わり立ち替わりで現れるのがユニーク。アルバム表題曲 "WHAT WE DREW" は家族や友人に対しての感謝だったり、"WAKING UP DOWN" は朝起きてからご飯を作るなどのルーチンワークだったりと、身近な題材を散りばめた日常目線のダンスミュージック。さりげなく幅広いリズムパターン、ドリームポップ風の浮遊感、また国籍を問わない参加ゲスト陣の多様性を取ってみても、風通しの良さ、足取りの軽やかさが際立っている。踊ることから生活を始めたい。

Listen: Yaeji "WAKING UP DOWN"

17. Fontaines D.C. "A Hero's Death"

アイルランド・ダブリン出身のロックバンド。"最近のポストパンクバンドが最も参照しているのは Gang of Four でも Joy Division でもなく The Fall だろう" という論評をウェブのどこかで見つけて、ああなるほど!と思わず膝を叩いてしまった。彼らにしても確かに、サウンドには殺伐とした雰囲気の中にほのかなポップさがあり、キャッチーな肉体性もそれなりに備わってはいるものの、同時にやたらニヒリスティックと言うか、いかにもロックバンド的な熱狂からは意識的に距離を置き、果てしなく冷めている印象がある。怒りでも絶望でもなく、"冷笑" という言葉が一番似合うような。その感覚がポストパンク勃興期から数周回った今の時代にちょうど合致している、ということか。

Listen: Fontaines D.C. "I Don't Belong"

16. Vladislav Delay "Rakka"

フィンランド出身、Sasu Ripatti によるソロユニット。2014年作 "Visa" のリリース後に、彼はそれまで所有していた機材をほとんど売り払い、北極圏のツンドラ地帯へと放浪の旅に出発。そこで体感した自然の厳しさからインスピレーションを受け、今作を完成させるに至ったとのこと。その行動力にも度肝を抜かれるばかりだが、実際に仕上がった内容はなるほど確かに、極寒の地に吹き荒ぶ風、体に容赦なく打ち付ける吹雪、軋む氷の音などを写実的に表現したような、前衛インダストリアル・ノイズアートの粋と呼ぶに相応しい仕上がり。激しく渦を巻くパワーの中に幽玄な美しさを湛えた様は、まさしく文字通りの極北。

Listen: Vladislav Delay "Rakka"

15. Svalbard "When I Die, Will I Get Better?"

イギリス・ブリストル出身のメタルバンド。肉体を突き上げる硬さと空間を埋め尽くす音響処理の柔らかさ、この両者が絶妙な均衡を保っており、いわゆるメタル、ヘヴィロックに属する音の中でも、物理的な鼓膜への心地良さは他の大勢よりも頭一つ抜けていると思う。世にはびこる偏見や差別意識を徹底的に炙り出すポリティカルなメッセージが、ハードコア、ブラックメタルからポストロックまでを統合するサウンドの厚みによってダイナミックに加速する。ひどく痛烈でありながら、スポーティな心地良さ、そして優美さも際立った力作。

Listen: Svalbard "Open Wound"

14. Rui Ho "Lov3 & L1ght"

中国・上海出身のプロデューサー。通常なら欠かせないであろう中~低音域のパートをすっぽり省き、キッチュな音ばかりを重ね合わせることで不思議と浮遊感が生まれ、それが臆面もなくスウィートなメロディの煌めきを助長しており、独自の和音感覚、独自のフォーマットによるポップソングを成立させている。これが計算なのか直感によるものなのかは判断しかねるが、いずれにせよ彼女の自由奔放なサウンドデザイン、そして自身の体験を元としたエモーショナルな歌の数々に触れていると、例えば自分がほとんど忘れそうになっていた頃の、初めて音楽で高揚感を覚えた瞬間にも似た、ひどく特別な体験をしている気分になるのであった。

Listen: Rui Ho "Exodus '12"

13. Quin Kirchner "The Shadows and the Light"

アメリカ・シカゴ出身のジャズドラマー。アフロビートを咀嚼した長尺の構成で粘り強く恍惚感を膨らませる "Batá Chop" 、エキゾチックで野性味豊かなホーンセクションが刺さる "At This Point in Time" 、カリンバを用いてアンビエント風の幻惑世界を構築する "Pathways" ~ "Sahara" など、全編通じてとにかくアイディアが満載。また本人のドラムプレイは荒々しいロールから縦ノリに突入したりでパワフルな印象が強く、そこに惑星やら地平線やらの壮大な世界観も含めると、なんだかジャズと言うよりも新種のプログレッシブロックを聴いている心地になってくる。ジャズの持つ可能性が全15曲87分の特盛スケールで噴火した超大作。

Listen: Quin Kirchner "At This Point in Time"

12. DIMLIM "MISC."

2017年結成のロックバンド。DIR EN GREY や the GazettE などがゼロ年代以降のビジュアル系の音楽スタイルを決定づけてから、V系シーンは実質的に日本国内のメタルの醸成所と化した感がある。後に続くバンドは先達よりもいかにサウンドを重く、テクニックを高度に磨くかに腐心しており、それはそれで面白い活性化だとは思う。ただこの DIMLIM はもう一歩先の未来を見据え、そういった体育会系的コンテストからの脱却に成功した。ヘヴィネスを大胆にも脱ぎ捨て、CHON や Animals As Leaders などを彷彿とさせるプログレッシブ/マスロックへと接近し、それがV系ならではのこってりしたメロディと絶妙に親和。自分は今までこんなV系を聴いたことがなかった。いつの時代、どのジャンルにおいても、オルタナティブの道を進むと決めた者の姿は輝かしい。

Listen: DIMLIM "What's up?"

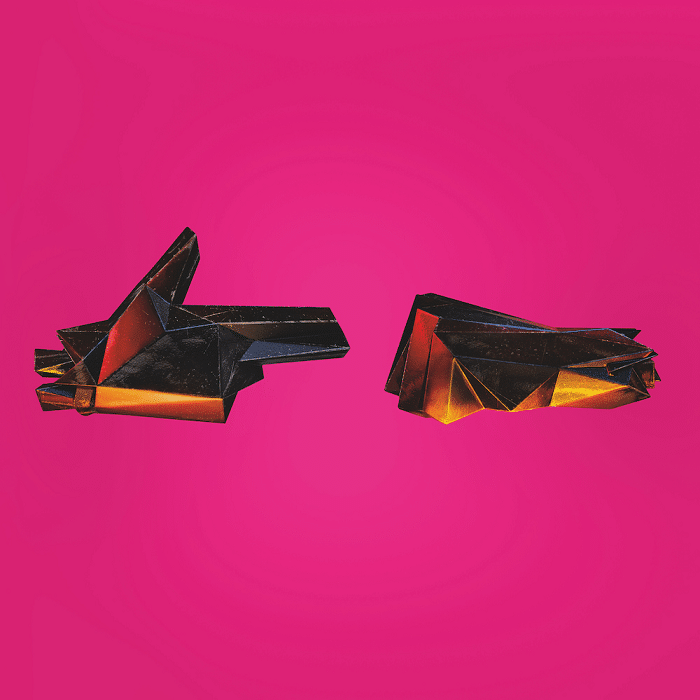

11. Run the Jewels "RTJ4"

アメリカ出身のヒップホップデュオ。トラックに関しては相変わらずのパワフルな即効性に加え、安定の円熟味すらも滲み出ているように感じる。しかし当人たちのラップは落ち着く様子が一切なく、こと2020年においてはやはりと言うべきか、とにかく怒りまくっている。どの楽曲でも彼らは徹底して差別、貧困、権力に対して抵抗し、舌鋒鋭く、鬼気迫り、そしてその怒りをキャッチーなエンターテインメントとして成り立たせている。中でも警察の不当な暴力をテーマにした "walking in the snow" を George Floyd 殺人事件から間髪入れないタイミングで出してきたのには、もはや彼らに神懸かり的な何かが降りているのではとすら思ってしまう。時代が彼らを呼んだと言うべきか。

Listen: Run the Jewels "walking in the snow"

10. eastern youth "2020"

札幌出身のロックバンド。イースタンは昔からブレない。過去も未来も関係なく、今の自分が抱える感情、今の自分に見える風景を綴り、歌い、演奏する。それを必死こいてやるだけだと。彼ら自身はそんな調子でずっとブレていないわけだが、わけのわからん無茶苦茶ばかりが世にはびこる2020年においては、彼らの発する音は一際存在感を増して響いてくる。状況がいよいよ切羽詰まってきているのは百も承知だ。かと言って今更どこかに引けるわけでもなし、先のことを不安がったところで何か見えてくるわけでもなし。先述のとおり、今やれることを必死こいてやるしかないのである。俺はイースタンから合図を受け取った。人生カマしていくぞダボが。

Listen: eastern youth "今日も続いてゆく"

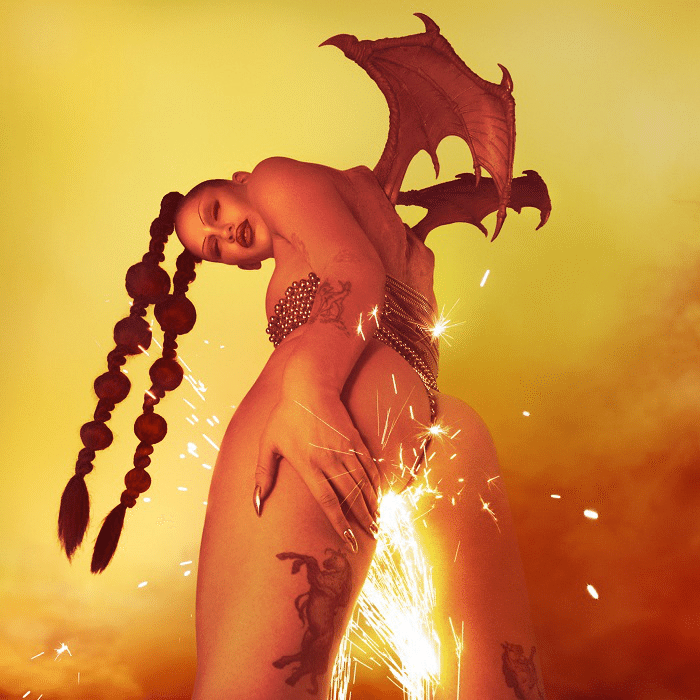

9. Eartheater "Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin"

アメリカ・ペンシルベニア出身、Alexandra Drewchin によるソロユニット。変化こそ正義であり、現状維持は死を意味する。この思想を美徳として掲げるアーティストは世にごまんといるだろうが、彼女は自らを死の灰の中から鮮やかに再生する不死鳥に例え、他とは一線を画すシビアさでその美徳を遵守している。今作ではこれまでの IDM やアンビエント要素に加え、穏やかなアコースティックギターの音色、また3オクターブの声域を駆使する自身のボーカルもフィーチャー。新種のアトモスフェリック・ブラック・フォークとでも呼ぶべき作風で、彼女の持つ世界観をさらに拡張し、余剰を削ぎ、奥底の見えないものへと深化させている。自己犠牲的な様相すら呈し、畏怖を感じさせるほどに苛烈なアートへの姿勢。

Listen: Eartheater "How to Fight"

8. Okkyung Lee "Yeo-Neun"

韓国・テジョン出身のチェロ奏者。これまではチェロの弦を引き裂かんばかりの激しい即興プレイが主だったが、この作品ではハープ、ピアノ、コントラバス奏者を従えたアンサンブルで、プロパーな作曲手法、統制を意識した作りになっている。静謐を湛えた空気の中、各パートが優雅に泳ぐようにして音を重ね合わせていくのだが、その音の隙間には得体の知れない魔物が息を潜めて蠢いているような、またはふとした拍子ですべてが崩れ落ちてしまう硝子細工のような、とにかくミステリアスで危うい印象を受ける。どことなくエキゾチックで幽玄な美しさに身を寄せるよりも、その音の背後に目を凝らした方が作者の真意に近づける、そんな気がする。要するにこの作品の持つ魔的な魅力にずっと翻弄されているわけである。何なんだこの音は。

Listen: Okkyung Lee "The Yellow Porcelain Bird"

7. Kelly Lee Owens "Inner Song"

イギリス・ウェールズ出身のプロデューサー。ドリームポップ、テックハウス、ダウンテンポ、トリップホップ。これらは同じエレクトロサウンドとは言え、BPM も色味も対応するフロアもまるで違う。だがそれらのジャンル全ては、音の中へと意識を没入させ、耽溺させ、いま自分が立っている場所から別の世界へのルートを繋げていくことが最終の目的である、という意味では共通している。彼女はその全要素の円が重なり合った共通部分のみを、ピンホールに針を通すような繊細さで突き当てることに成功している。上記のジャンル群はこの一枚の中に綺麗に包括されており、彼女自身の透き通ったボーカルが案内役を務め、ここから思索にも熱狂にも、沈痛にも安寧にも行くことができる。様々な "どこか" への入口として機能し得る優秀なポップソング集。

Listen: Kelly Lee Owens "On"

6. Shabaka and the Ancestors "We Are Sent Here by History"

イギリス・ロンドン出身のサックス奏者 Shabaka Hutchings を中心とするジャズバンド。我々は歴史によってこの世界に連れられた。自らの意思とはおよそ無関係に、先人たちの行いに運命づけられて、いつまで続くとも知れない闇の中へ。ただ現在の世界はひとつしかないが、未来にはいくつもの可能性がある。現在が歴史によって作られるならば、未来はその現在によって作られる。ならば我々は意思を受け継ぎ、伝統を受け継ぎ、光ある未来を目指すべきだろう。野蛮なコントラバスの弦のしなりで、トライバルな躍動のリズムで、祝祭的にも不穏にも映るサックスの絡みで、Shabaka はジャズの更新を果たそうとしている。彼は The Comet Is Coming や Sons of Kemet など別働隊での活動も精力的だが、それらよりもトラディショナルと言える手法で、さらにスピリチュアルな深みを増し、ハードボイルドに煮詰まった世界観をここに提示している。それは確実に、我々の歩を未来へと加速させるための音でもある。

Listen: Shabaka and the Ancestors "Go My Heart, Go to Heaven"

5. KOHH "worst"

東京出身のラッパー。自分の中のリアルを綴るというのは別に KOHH だけに限った話ではなく、あまねく全てのラッパーが信条としていることのはずだが、彼の場合は本当に身も蓋もないほど徹底的に自身を丸裸にしており、それ故に彼のラップは他とは違った特別な響きを持っているように感じる。まるで青白い炎のように繊細で美しく、しかし安易には触れられない危険な熱さがあり、確かな質量をもって眼前に迫ってくる、確固たる存在感。特に今作には KOHH の内面、喜怒哀楽、強さも弱さもまとめて生き写しのごとく刻み付けようとする異様な凄みが宿っている。これまでは作品を重ねるごとにヘヴィでダークな色合いが濃くなっていたが、今作はやけに感傷的だったりロマンティックな表現が目立ち、それに伴ってかトラックもドリームポップを思わせる浮遊感、またはアコースティック楽器の伴奏を導入したりと、これまでにない柔らかさを感じられる場面が多く、それによって彼の内にある感情の機微がさらに生々しい形で楽曲に反映されている。それこそ "これでもう引退しても未練はない" と言わんばかりの。

Listen: KOHH "I Think I'm Falling"

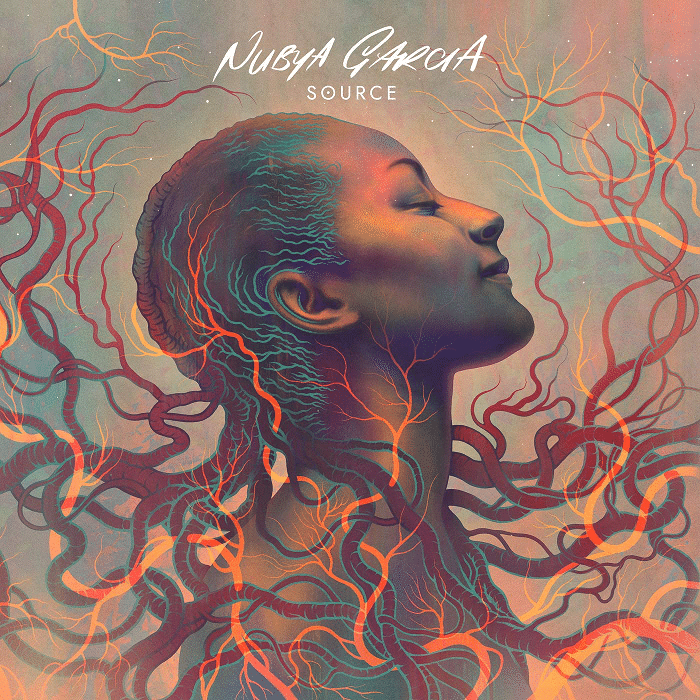

4. Nubya Garcia "SOURCE"

イギリス・ロンドン出身のサックス奏者。今年はジャズの新譜に色々と手を出してきたのだが、その中で最も流麗で色鮮やかなのが今作だった。細やかな手数で繰り出す人力ブレイクビーツの高揚感から、アンビエント R&B のラグジュアリーなチルムード、レゲエの強靭なレイドバックグルーヴ、またエキゾチックなラテン風味も随所に散りばめたりで、実にバラエティに富んだ内容。さらに後ろを固める演奏陣は一切の遠慮なしにテクニカルなプレイを炸裂させまくっているのだが、彼女のサックスはそれらとは対照的に悠然とした様子を見せ、荒ぶりながら展開していく楽曲に柔らかなベールをかぶせるようにして、全パート、全要素を見事に調和させている。このバランス感覚の妙技は聴けば聴くほどに深みが感じられて、気づけば何度もリピート再生しているのだった。様々な要素が親密に絡み合って形成された、初フルレンスにして威風堂々たる傑作。

Listen: Nubya Garcia "Source"

3. Phoebe Bridgers "Punisher"

アメリカ・ロサンゼルス出身のシンガーソングライター。今作を聴いていると自分は昨年の Billie Eilish を思い出す。それは作者自身のパーソナルな感情とゴスの関係性において近しいものがあるという意味で。今作はくぐもった音響処理が醸し出すミステリアスなムードもそうだし、歌詞のあちこちに頻出する死や宗教、または心の病に関するモチーフ、さらには Phoebe 本人のビジュアルイメージにしても、強烈にゴスの匂いを漂わせている。ただそれらは現実世界との隔離を意図してはおらず、むしろ彼女の実体験や、彼女に影響を強く与えた人物(Elliott Smith や Conor Oberst 、そして彼女の父)とも結びつけながら、自身の胸に巣食う思いをリアルに吐き出すための加速装置として、ゴスの装飾は機能している。あまりにも泥臭く、激しく、そして切なくもおどろおどろしくも映る、そんな人間の業をさりげなくも劇的に描き切った楽曲の数々。本当に雄弁な名曲ばかりが次から次に繰り出されるのですっかり参ってしまった。感服の一言。

Listen: Phoebe Bridgers "Garden Song"

2. Moment Joon "Passport & Garcon"

韓国・ソウル出身のラッパー。文筆家としても活動しているからか、アルバム全体の筋道が透き通っていて、まるでひとつの小説を読んでいるような心地になる。出身地である韓国の環境に違和感を覚え、日本の地に安息を見出して移住するも、"韓国人" "ガイジン" のレッテルを貼られ、偏見や差別の対象とされ、それでも他者と向き合うことを諦めない、ある "移民" の物語。アルバムの最後を飾る "TENO HIRA" に今作のすべてが集約されているように思うが、詰まるところ今作の最たるテーマは "対話" である。国籍やら性別やら年齢やら、そういった何かしらの属性ではなく、純粋にひとりの人間として対話を試みたい、他者の本質的な部分だけに接したい、それが自分を省みることにもなると。気丈にふるまう "KACHITORU" や "IGUCHIDOU" 、シニカルな毒が盛られた "KIMUCHI DE BINTA" にしても、その奥底の部分には苦悩や悲哀、切実さがこびり付いている。自分は今作を聴いて、頭からバケツで水を被せられているような気がした。あまりにも重たい一枚。

Listen: Moment Joon "TENO HIRA"

1. GEZAN "狂 (KLUE)"

大阪出身のロックバンド。首謀者マヒトゥ・ザ・ピーポーはこのアルバムを自ら "毒" と称しているが、確かに今作を聴いていると自分の中に異物を混入されたような、モヤモヤとした感情が湧き上がってくる。

大義を振りかざしながら暴言、暴動、破壊行為に至る様子が何度も見受けられた2020年において、今作の歌詞中に頻出する "革命" や "レベル" といった扇情的な表現が果たして適切なのかどうか、自分はなんとも言えない。だがもちろん、彼らは文字通りの革命、政治運動を起こそうなどとはしていないし、この作品は徒党を組むためのプロパガンダではない。彼らはあえて意識的に、故意犯的に圧の強い言葉を選んでいる。そこまでしてでも伝えたいほどの激しい感情があったからだろうし、そうしなければダブ、パンク、ノイズ、トライバル、ファンクビートが混淆した楽曲自体の強度にそぐわないと判断したからだろう。とどのつまり、彼らは世界を変えるのではなく、自分を変えよとここで叫んでいる。

2位に挙げた Moment Joon "Passport & Garcon" が対話のアルバムだとするならば、"狂 (KLUE)" はその前段階、個のアルバムだと言える。この作品を聴くと、ここで渦巻いている言葉を自分自身と擦り合わせることで、自分という個の感情や思想がどういうものなのかを再確認する作業に、半ば強制的に取り掛かるはめになる。世にはびこる差別、抑圧、不安、閉塞感が浮き彫りにされ、グルグルと内省を繰り返した果てに、最終的には "幸せになる それがレベルだよ" という歌に、今作は辿り着く。当たり前の幸せな生活を取り戻す、そのための歩を個々で踏み出すべきであり、その個々の歩を認め合うことこそが対話になるのだろうと。このメッセージはいつの時代においても普遍的な本質として映るだろうし、騒乱はなはだしい2020年においてはなおのこと重みをもって響く。今作のリリースはコロナ流行の前だし、安部やトランプはすでに当時の役割を終えている。だからと言って今作の魅力が損なわれることは特にない。今作こそが2020年という1年間の核心だった。

Listen: GEZAN "東京"

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?