ジェンダーSF文学としての最高傑作『大奥』――萩尾望都、山岸凉子、アトウッド、そしてよしながふみの文脈――

※こちら『大奥』最終巻を読んでの感想になりますので、盛大にネタバレしてます。ご注意ください~。

この記事を加筆修正した文章が『女の子の謎をとく』という書籍に収録されています! よければぜひ。

「私たちはなぜ産む性として生まれてきたのか」。

ジェンダーSF文学作品がずっと考えてきたのは、その解けない疑問だった。

萩尾望都が、山岸凉子が、マーガレット・アトウッドが、そしてよしながふみが、そして彼女たちの作品の読者が、ずっと考え続けてきた問いだろう。

はじめに

よしながふみの『大奥』が完結した。全19巻、圧巻の結末だった。

『大奥』の物語が始まるのは、徳川家光が将軍だった時代。赤面疱瘡という疫病が流行り、若い男性人口が激減する。男性はおよそ5人に1人しかいないという時代になった日本では、将軍も、武家の跡取りも、村の働き手もすべて女性が担っていた。一方で男性は「貴重な種馬」として扱われるようになる。江戸城の大奥は、庶民には許されない贅沢として、若く美しい男性を集め、女将軍の夜伽の相手を選ぶ場となっていた……。

一見、男女逆転した大河ドラマに見える。女性版・吉宗や、女性版・家光の物語。それは単純に、私たちが教科書で知る将軍たちの物語を、男女逆転したSFとして読みなおす、フェミニズムを下敷きとした物語だと思っていた。

しかし途中で気づく。「ではなぜこの漫画のタイトルは『大奥』なのか?」と。

「女将軍の物語」なのに、なぜ『大奥』というタイトルなのか。女性が男性に代わって権力を持った話なら、もっと女性たちのことを指す言葉をタイトルにしてもよかったんじゃないか。それこそ大河ドラマのタイトルみたいな。ついそう考えてしまう。

だけど違う。これは単に女性が男性に代わって権力を持った話ではない。

男性が、女性に代わって「産むための性」になった物語なのである。

だからこそタイトルは『大奥』だった。これは大奥という、言ってしまえば「子作りのためだけに人間が集められた場所」が、始まりそして終わるまでの物語だったのだ。

1.ジェンダーSF漫画史の文脈――『ポーの一族』『日出処の天子』

よしながふみの『大奥』について語る前に、少しだけジェンダーSFというものを女性作家たちがどう扱ってきたか書きたい。『大奥』に連なる縦のラインである「よしながふみより前に刊行された作品」と、横のラインである「よしながふみと同時代に刊行された作品」両方を取り上げる。

縦のライン――よしながふみ以前の漫画家に、萩尾望都や山岸凉子といった「花の24年組」と呼ばれる作家たちがいる。

たとえば少女漫画批評『私の居場所はどこにあるの?』(藤本由香里、朝日文庫)では、萩尾望都の『スターレッド』や『マージナル』を、生殖をテーマとする作品つまりはジェンダーSF作品の代表例として挙げる。

しかしたとえば萩尾望都の『トーマの心臓』や『ポーの一族』といった「少年を主人公とした少女漫画」もまた、女性というジェンダーへの問いから生まれた物語――つまりは一種のジェンダーSF作品だったように見える。

たとえばフェミニズム研究者上野千鶴子は、花の24年組が少年たちを主人公として描く物語についてこのように分析する。

だがなぜ、少女マンガ家は、「理想化された自己」を表現するために「少年」という装置の助けを借りなければならなかったのだろうか。それは受け容れがたい現実から自己を切断するための仕掛けであり、かつ性という危険物を自分の身体から切り離して操作するための安全装置、少女にとって飛ぶための翼であった。

(「ジェンダーレス・ワールドの<愛>の実験」『発情装置』p245、上野千鶴子、岩波現代文庫)※太字部分は原文ルビに「、」掲載

少女が飛べない理由。いうまでもなく、少女には女性らしさという抑圧が存在するからである。

年頃になってスカートにヒールを履いて走り回るのは変、男の子に興味を持たないのは変、ヒロインが男性に守られたいと思わないのは変……。少女漫画に課せられた女性らしさにまつわる抑圧は、畢竟、少女が「産む性」だからこそ課せられたルールだった。

子を産む嫁として、いい嫁ぎ先を見つけるための規範意識。最終的に子供を産むことを求められる性別だから、少女は抑圧される。

だからこそ、そこから自由になるために、少女漫画家はいったん少年になる必要があった。少女漫画はジェンダーをひっくり返すことで描ける自由を手に入れた。

また花の24年組のなかでも、山岸凉子は、クィアな存在を主人公に据える。山岸凉子の『日出処の天子』は、聖徳太子が超能力者でバイセクシュアルだった、という設定の歴史SF漫画。歴史とジェンダーを巡る物語としては、ある種『大奥』にも通じるところがある。

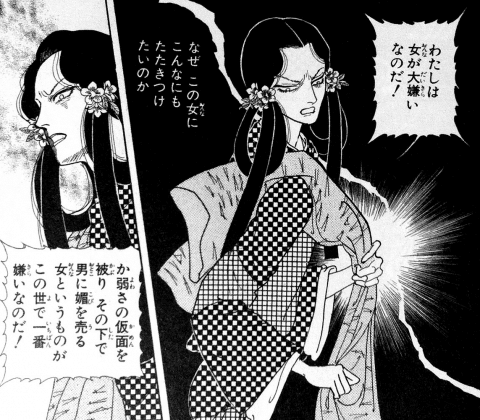

作中で主人公・厩戸皇子が殊更に叫ぶのは、女性性への嫌悪だった。

(山岸凉子『日出処の天子』)

この場面は、読むたびページをめくる手が止まる。他人事に思えない。私たちは女性として生まれてきながら、それでも女性という性別を受け入れられないのだ、と痛感してしまうからだ。

もちろん厩戸皇子は男性であり女性ではないのだが、この叫びには女性である作者(あるいは読者)自身の、女性性への嫌悪が見えるような気がしてしまう。女性として生まれながら、子を作るために男性に媚びる性に対する嫌悪――その背後にある「どうして自分は女性に生まれてきてしまったのか」という痛切な叫びが聞こえてくる。女性自身のミソジニーを漫画に落とし込んだ、ジェンダー文学の歴史に残る一コマだと私は思う。

少女漫画は、男の体を借りて叫ぶ。叫んできた。なぜ私たちは、最終的に子を産むことを求められる性なのか、と。

少女のままでいられない、いつか結婚し子供を産むことを前提とされる性別であるのは、なぜなのか。花の24年組を筆頭として、少女漫画はその問いを追いかけ続けてきた。『大奥』が「女性の役割を男性に換える」手法をとったのは、少年を主人公とする花の24年組からの流れを考えると、必然だったのかもしれない。

2.ジェンダーSF文学史の文脈――『侍女の物語』

そして横のラインとしてーー2017年からhuluで実写ドラマ化されたマーガレット・アトウッドの『侍女の物語』という小説がある。

子を産むための道具としての「侍女」がいる世界を描いたディストピアSF小説だ。

「あの男性が、あなた方は幸福かと聞いているのですが」と通訳は言う。わたしには彼らの好奇心が想像できる。彼女たちは幸福なのか? あんな状態でどうして幸福と言えるだろう? と思っているのだ。黒く輝く目がいっせいにこちらに向けられ、彼らが答えを聞き逃すまいとして、ちょっと身を乗り出すのが感じられる。特に女たちがそうだが、男たちも例外ではない。わたしたちは禁断で秘密の存在であり、彼らを興奮させずにはおかないのだ。

(『侍女の物語』p63、ハヤカワepi文庫、マーガレット・アトウッド著、斎藤英治訳)

国の出生率の低下を危ぶんだクーデター政権が、子供を産むことのできる若い女性を「侍女」として派遣する社会。彼女たちは国の資源として保護され、文字も教えられず、名前も持たされない。たとえば主人公の侍女は「オブフレッド=of Fred」と呼ばれるだけ――「フレッド家のもの」と名づけられるだけなのだ。

この作品に登場する女性は、基本的に二種類に分けられる。「侍女」か、「妻」か。両者を分かつものは、子どもを産むか、産まないか。どちらにせよ女性は銀行口座もクレジットカードも持てない世界の話だが、出産できるかできないかという点で女性を分断する。物語のなかでは、主人公の侍女と主人公が仕える夫の妻との軋轢が詳細に描かれる。

侍女の役割は出産だけってあまりにグロテスクなディストピア社会、と読む最中は慄いてしまう。しかし一歩引いて考えてみれば、江戸時代の大奥もまた、『侍女の物語』とそう変わらない場所だったと気づく。

大奥もまた、「将軍の子供を産む女」を国家が管理していた場所だった。そして子を産むための正室以外の女性は、側室として、正室との分断を余儀なくされたのではなかっただろうか。

そう考えると、『侍女の物語』と『大奥』の物語として見据えているものは、遠くない――というかほぼ重なっていると言っていい。子を産むことだけが女の役割とされることを、どのように描くか。それは数々のジェンダーSF作品が考えてきたテーマそのものだった。

アトウッドはノーベル文学賞候補の話題が出るたび名前の挙がる作家であり、とくにここ数年、フェミニズムの話題が盛り上がるにつれて日本での注目度も増している。おそらく今後、21世紀の文学史を語る上でも外せない作家になるだろう。また『侍女の物語』が出版されたのは1985年だが、2017年にhuluがドラマ化しているところを見ると、2010年代後半に再発見された物語といっていいかもしれない。そんなアトウッドが書いた小説と、よしながふみの『大奥』のテーマが重なっていることは、決して偶然ではないのではないだろうか。

3.「産む性」としての男性――『大奥』治済編

そして『大奥』である。この漫画は前述したように、単純に男女逆転をしているわけではない。「男性が『産む性』になった世界」を描いている。

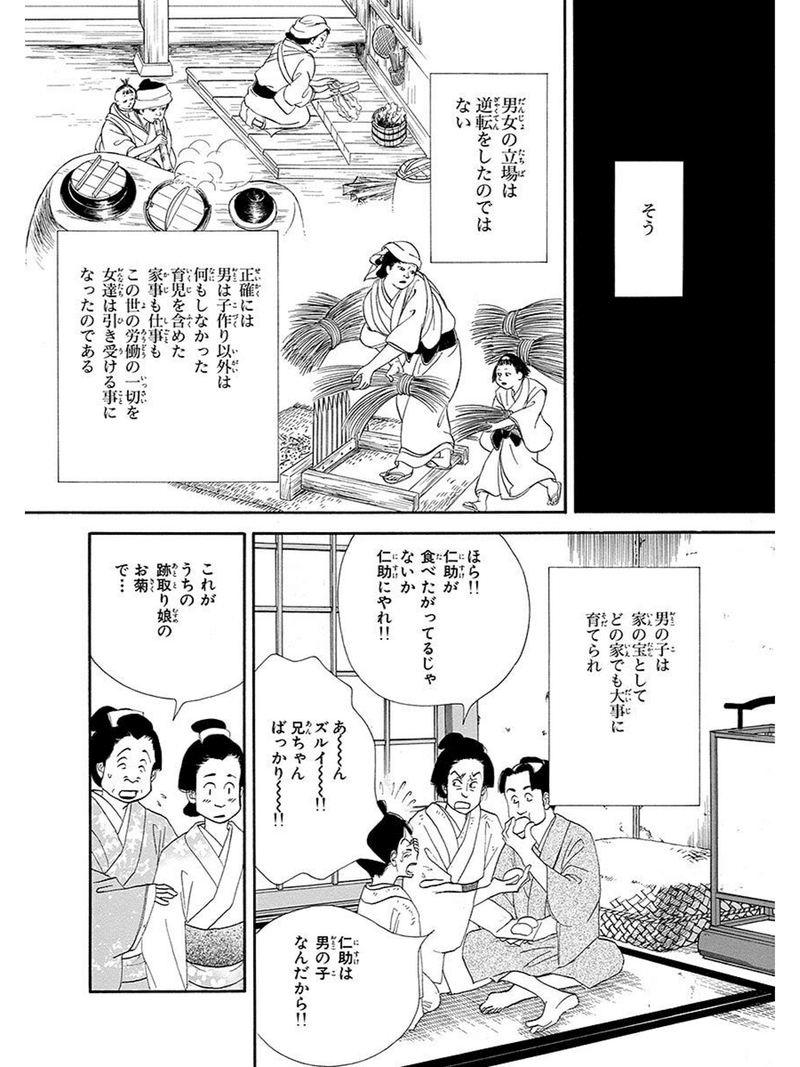

その証拠に、赤面疱瘡が流行した世界で、男性は家事をしない。単純に男女逆転の話ならば、女性が出産・仕事、男性が家事をする世界になるだろう。しかしこの世界では、男性は家事もせずただ貴重な種馬として扱われる。

(よしながふみ『大奥』4巻(白泉社)より引用)

ここで男の仕事から家事を排除しているのは、「子作り」という機能だけを男性に移管したかったからだろう。――この世界において、男性は、「子を産むために存在する」性となっているのだ。

出産をするのは女性だったとしても、子を産むためには男性が必要だ。この常識が共有されてから長い時間が経つと、「男の子は政治や仕事に参加しなくてもいい」「男の子はひとりで生きていく覚悟がないから怠け者だ」といった発言が見られるようになる。

(『大奥』10巻より引用)

(『大奥』11巻より引用)

政治に参加しなくてもいい、一人で生きてこうとする覚悟が足りない……そういった言葉を現実で投げかけられることが多いのは女性だろう。でもそれは現実で女性が産む性の側にいるからだ。『大奥』は、男女逆転という装置を使って、産む性であるとみなされる性別への差別をあぶりだす。

ここで浮かび上がってくるのはつまり、「女だから」政治や仕事に参加しなくていいと言われているのではない、「子を産むことが最重要とされているから」政治や仕事に参加しなくていいと言われているのだ、ということだ。

男性が子作りのために家の宝となった世界においては、男性は子作り以外の何もしなくていい、と言われる。しかしそれはすぐに、男性は子作り以外に価値のない性別だ、という意見に繋がる。そして男性は子作りのために生まれてきた性別であるとみなされる。

こうして差別は生まれてゆく。ジェンダーを逆転させることで、『大奥』は現実の男女逆転の様相を見せている。

4.血の呪縛――『大奥』家光編・吉宗編

長編漫画『大奥』の序盤は、大奥の男たちと女将軍たちの恋物語が中心となる。貧乏な家からやってきた水野と、吉宗の物語。大奥の子作りの相手として無理やり還俗させられた有功と、家光の物語。側室候補として京から呼び寄せられた右衛門佐と、綱吉の物語。それらはどれも、子種として選ばれた男たちと、子を産まねばならない女たちの、少なからず悲劇的な要素が入り混じった物語となっていた。

彼らの悲劇とは何か。それはひとえに「次の将軍となる子を、作らなくてはいけない」「次の将軍を、子のなかから選ばなければならない」という呪縛によった。

たとえばのちに「お万の方」として大奥の伝説となる有功は、家光と相思相愛の関係になるも、子を作れずに終わる。結局、家光は他の側室の子を産む。しかし家光が子を産んでからというもの、有功は今まで通り家光に接することができなくなるのだった。

あるいは偉大な女将軍・吉宗は、長女の家重の言葉が遅く、次女と比べて周囲に将軍の器とみなされないことに頭を悩ませる。

(『大奥』8巻より)

子を作っても、作れなくても、悲劇は起きる。作った子が必ず将軍の器とは限らず、そしてまた愛する男との間に子を作れるとは限らない。女将軍たちは常に子作りに悩まされた。徳川の次の将軍は誰かという権威争いにもつながるからだ。当然毒殺や虐待といった家庭内部の諍いも存在した。そして子作りの相手となる男たちもまた、彼女たちの苦悩をともにした。

大奥の男たちと女将軍たちの関係は、子作りというその一点において、常に悲劇を呼んだ。

しかし徳川家の後継者は徳川の者であれという血の呪縛が続く限り、そこから逃れられる将軍はいなかった。

5.産むことからの解放――『大奥』家茂編

だが、時代は進む。田沼意次の時代に開発された赤面疱瘡の予防法によって、男性の人口も増えていった。幕末、もはや赤面疱瘡が言い伝えの病となったころ、徳川幕府の威光は大いに揺らいでいた。そして物語においても、『大奥』作中唯一、血の呪縛から逃れた女将軍が登場する。

物語の終盤の主役となる、家茂である。

わずか14歳で女将軍の座についた家茂の正室として迎えたのは、和宮。公武合体のために嫁いできた孝明天皇の弟……のはずだったのだが、実際に迎えたのは、実際の和宮の姉にあたる女性だった。

家茂は、女性・和宮と家族になる。そして家茂は子を作らなかった。かわりに養子を迎えた。――これは史実でもそうで、家茂は公武一体のために嫁いできた和宮との間に子をなしていない。

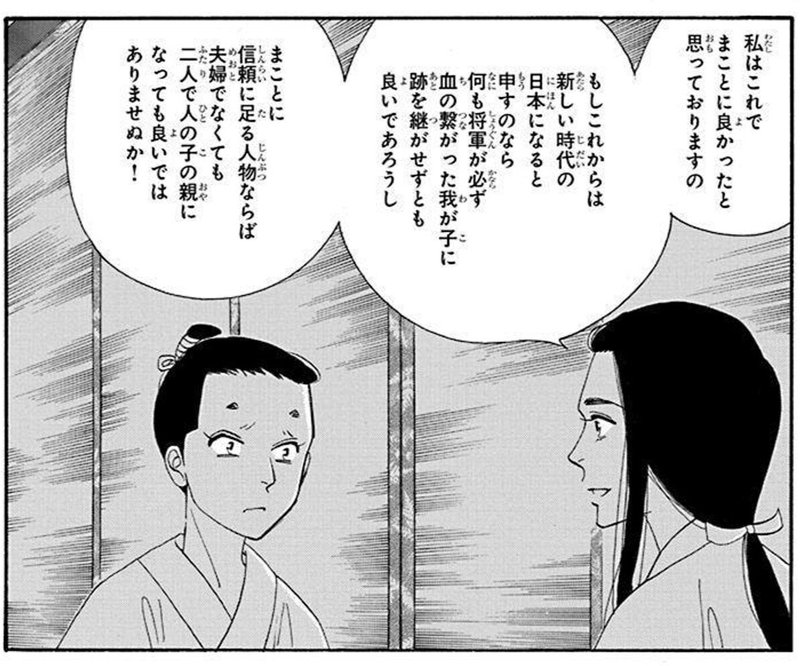

(『大奥』17巻)

『大奥』はひとつのクライマックスとして、ここに辿り着く。はじめて読んだときはちょっと震えた。

女性二人が、血を分けない子を迎える。「子を作る」ことにずっととらわれてきた『大奥』の女将軍は、はじめてそこから去るのである。

家茂は言う。家族に必要なのは血ではなく、信頼なのだ、と。

(『大奥』17巻)

このふたりは恋愛関係にあるわけではない。恋愛関係の二人が子を迎えるという婚姻関係ではなく、結果的に「信頼しあっている女性が(結果的に)婚姻関係を結び、そして血のつながらない子を迎える」という形となる。

『大奥』という物語が、何代もの将軍たちの男と女の子作りの業を描き切り、そして辿り着いた場所は、「家族に必要なのは血でも恋でもない、信頼だ」という一点だった。

……ちょっとあまりに美しく、同時に、最初からここを目指してこの漫画は描かれ続けていたのか、とはっとする。

産まずに子をつくってもいい。これは長い長いジェンダーSFの「なぜ私たちは『産む性』なのか」という問いにもこたえる、一瞬の奇跡だったようにも思える。必ず子を産まなくてはいけない、なんてことはない。恋をしなくてはいけない、なんてことも、ない。そして子を産んでないからといって、否定される理由はなにもない。

家に必要なのは、血ではない。

男性がいなくても、仕事をして、家庭をつくることは、できる。

――徳川幕府という最も「血」で繋がることが必要だった家庭で、そう結論づけた家茂の言葉は、この世界のジェンダーSF作品たちのひとつの終結点ではなかっただろうか。

考えてみれば、既に6巻で大奥総取締・右衛門佐は綱吉にこう叫んでいた。

(『大奥』6巻)

『大奥』は、この一点を言いたかった、この話がしたかった物語だったのだ。

『大奥』は、大奥という「子作りのためだけに人間が集められた場所」を、終わらせるまでの物語だったのである。

結局、史実通り家茂は急死し、徳川幕府は新政府に取って代わられる。男性の一橋慶喜が将軍の座に就いたものの、朝敵の汚名を着せられたことから、ほとんど逃げるようにして去る。そして新政府軍を率いる西郷隆盛は、主張した。「外国は男たちが統治しているのに、徳川は女たちが統治してきた。こんな恥ずべき歴史は、外国にばれないように即刻消すべきだ」と。こうして新政府軍は、女将軍たちの歴史を、完全に男の歴史として書き換えることに成功する。

明治時代、男性主導の新政府が発足する。そして女性は「妻になるため」の存在に完全に戻った。――現実と同じように。大奥の歴史を知っていたものは、誰もいなくなった。

ジェンダーSFの魔法は解けた。女性たちはこうして、産む性に戻る。

しかし『大奥』は、それでも未来への希望を託す。最後のシーンで、ある女性と、天璋院篤姫(男性)が出会う場面がある。ここで天璋院は、そっと秘密を打ち明ける。

決して女性は、妻になり子を産むためだけに生まれてきたわけじゃない。女性たちが江戸の町を動かしていた歴史が、たしかにそこにあったのだ、と。

私たちは問う。なぜ私たちは、産む性として生まれてきたのだろう、と。産みたいか産みたくないかにかかわらず、人生そのものが、自分のためではなく出産のためにあるかのように扱われるのはなぜなのか。男とつがい、そして産み、育てるために、女らしくあることでしか、生き続ける能力を得られないとされるのはなぜなのか。そうであれない存在であると分かると、否定していい存在として扱われるのはなぜなのか。

そのように生まれてきたのは、なぜなのか。

萩尾望都も、山岸凉子も、アトウッドも、そしてよしながふみも、問い続けてきたのは、その一点ではなかったかと思っている。

おわりに

いやもう『大奥』、読み始めたときはただの男女逆転SF歴史物語だと思っていたのに、こんなにもジェンダーの問題をすべてまきとりながら徳川幕府の歴史を描く傑作だとは誰が予想しただろうか。ただただ、最初からよしながふみだけはこの最後の結末が見えていたことに驚いてしまう。

というか、2021年でやっと、政治家のミソジニー意識や養子を迎えた家庭のことも話題になるようになったけれど、2004年連載開始時点でここを目指していたことがすごい。そして今回は大きく取り上げなかったパンデミックの流行とそのワクチン開発物語や、政治家の腐敗ストーリーなど、ものすごく今っぽい話なのである。時代が『大奥』に追いついてきたのか、と言いたくなる。

いやしかし、追いついてない。全然追いついてないよ。家茂の提案は、天璋院が呟いた言葉は、いまだに日本で実現することが難しいのだ。

だけどそれでも私たちは子を産むためだけに生きてるわけじゃない。もちろん子を作ることも人生の一部として存在する。でも子を産んだ人たちにとっても「そのために」人生が存在するわけじゃないだろう。そして子をつくってない人が、そのことによって何かを否定されることもまた、あっていいはずがない。

よしながふみは、ずっと素朴な家族像というものへの抵抗を描いていた。『大奥』は、歴史という形を借りて、それを描き出した傑作だった。

それは長い長い女性に対する抑圧を男女逆転によって逆説的に照射し、そして抑圧されない未来へ繋がるように願う物語だったのだ。

いつもありがとうございます。たくさん本を読んでたくさんいい文章をお届けできるよう精進します!