24時間365日臨戦態勢 NHK社会部災害担当デスクを突き動かす“おまえの原点は何だ?”

「あっ揺れた…地震!」

「この大雨いつまで続くのか…大丈夫だろうか」

そんな時、すぐにNHKをつけて情報確認をする方もいらっしゃると思います。

NHKの報道の根幹のひとつは、間違いなく災害時の報道です。

初任地に赴任したNHKの新人職員。

職種問わず、まずたたき込まれるのが災害報道への心構えと行動です。

大きな揺れを感じたら、呼び出される前に出勤。大雨や台風の時は、気象台や各市町村、警察・消防と連絡を取り合って情報収集。

技術チームはいち早く中継態勢を組みます。

総務チームは取材態勢を支えるロジに全力投球。

各部署が力を携えて24時間態勢で情報の発信を続けるのです。(働き方改革は大事ですが、災害時は全力投球です!)

NHKのレゾンデートルともいえる災害報道。

今回登場するのはその中心人物。

激務とされる報道局の災害担当デスクを支える、この言葉。

“おまえの原点は何だ?”

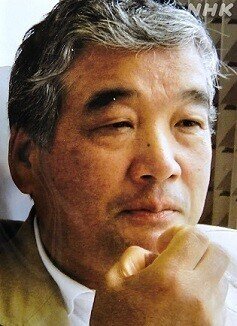

こんにちは、金森大輔と申します。報道局社会部で災害担当デスクをしています。

NHKには、2001年に記者として入局。ことしで21年目です。

noteの第1弾を書いた“ちょうちょ記者” こと斎藤基樹とは同期です。

基樹がこの取材をしたのは、2011年。

そう、東日本大震災があったあの年です。

NHKの記者なら災害報道優先だろって、突っ込みたくなりましたが、多様な人材が活躍できるってのもいいことかと。

でも、noteの記事がすごく評判になっていると聞き、本人にクレームの電話を入れました(苦笑)

本題に戻ります。

私の話には「世紀のスクープ」も「ブータンの高官」も「酔狂な珍道中」も登場しません。基樹は「好き」を追った記者人生ですが、私は「思い」を背負い続けた記者人生だと自負しています。

この記事も、ひたすら、自分と向き合った内面を吐露したつもりです。

少々、重たい話もありますが、最後までお付き合いください。

NHK災害担当デスクの“原点”とは

「緊急地震速報」「津波注意報」「噴火速報」「大雨警報」・・・。

NHKでは1年365日24時間、災害を速報する態勢をとっている。

私は災害時や災害が予測される時にニュース原稿をつくるため、取材を指揮し、記者が書いた原稿をチェックする責任者だ。

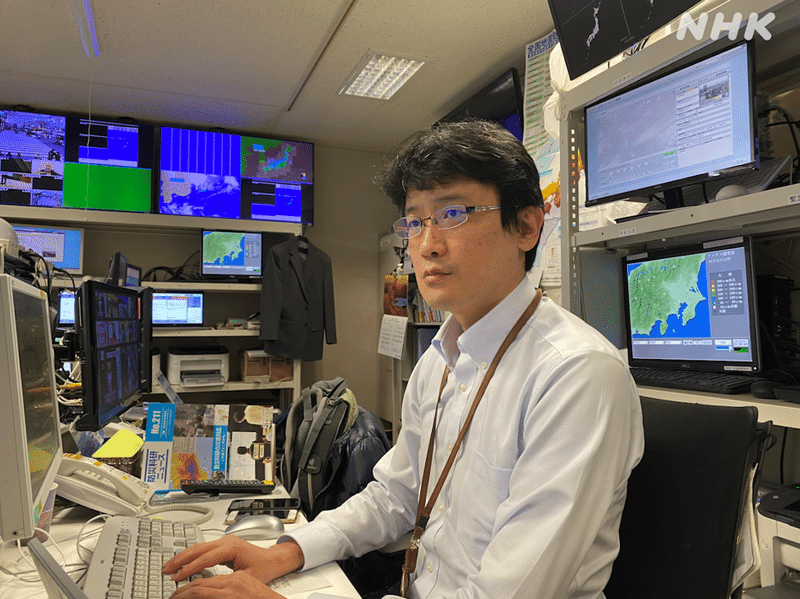

パソコンやモニター、電話機に囲まれたNHKのニュースセンターの一角に私の自席がある。

(NHK災害報道情報拠点「災害班デスク席」)

部下の記者だけでなく、テレビ・ラジオ・デジタルの制作担当者、報道局の幹部、全国の放送局からもひっきりなしに問い合わせや相談を受ける。

NHKもフリーアドレスの時代にはなったが「どこにいるかわからないと困る」ということで私の自席は決められている。

24時間態勢で続く災害報道、私たち災害班の出稿する原稿を縦軸に放送が続いていく。

その情報ひとつで救えるはずの命や財産を救えない時がある。

責任は重い。

そして災害が起きれば、昼夜を問わず速やかに駆けつけなければならない、はっきり言って激務だ。

災害担当になって13年。

それでも続けられるのは、あの原体験があるからだ。

「おまえの原点は何だ?」

いつも自分が自分に問いかけてくる。

少年の日に体験した伊豆大島の噴火災害だ。

原点は1986年 伊豆大島噴火災害

(1986年噴火で現れた「マグマのカーテン」)

「このまま死んじゃうんだろうな…」

私の生まれ育った島で“想定外”の割れ目噴火が起きた。

轟音とともに天を覆うマグマのカーテン。

迫り来る溶岩。

錯綜する誤情報。

焦りから声を荒げる大人たち・・・

1986年11月21日に発生した伊豆大島の噴火災害。

全島民1万人が一夜で島外に避難するという前代未聞の出来事は世界に報道された。

当時10歳の私はここにいた。

寒空の中、母の手を強く握りしめながら・・・

伊豆大島生まれの凡庸な少年

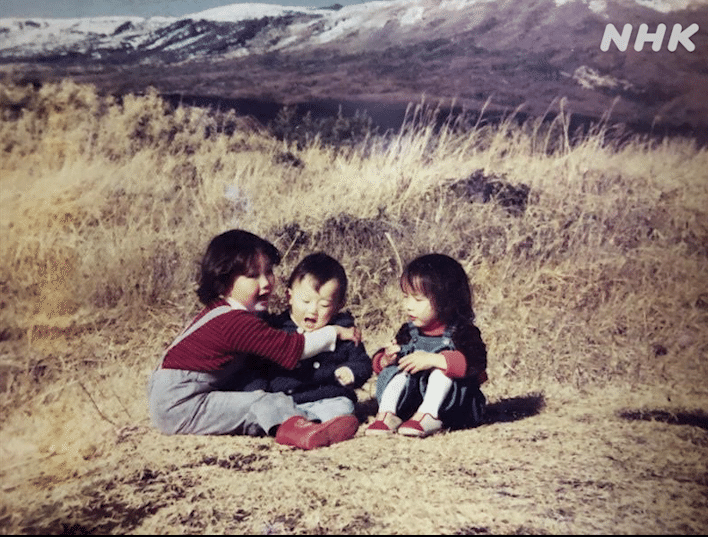

(姉と 写真中央が私 撮影父)

東京の都心から南に120キロ。伊豆諸島の伊豆大島で生まれた私は、山や海の大自然に囲まれて育った。

2人の姉のあとに生まれた末っ子の長男。

よく父には「甘ったれ」と言われていた。

特別勉強ができたわけでも運動がすぐれていたわけでもない凡庸な少年だったと思う。

ただ一つあるとすれば、どんなことにも疑問を持つ少年だったことだろうか。

自宅は釣宿だったこともあり、今は亡き父といつも海釣りをしていた。

その中で質問を繰り返したことが、今も生きる自然界の感覚も養っていた。

(大島の磯 金森撮影)

ーなぜ大島はこんな形をしているの?

「噴火が繰り返し発生しているからだな」

ー磯は何で黒くてごつごつしているの?

「かつて流れ出た溶岩で、玄武岩だからだ」

ーなんで溶岩だけでなくて土があるの?

「火山灰も火砕流もある、草木が枯れると土になるんだ」

ーなんで砂浜ができるの?

「その昔、土石流で砂が運ばれてきたからだ」

ー冬になるとなんで西風が強いの?

「冬型の気圧配置が強まるからだ」

これはほんの一例。

とにかく、父に質問したことを覚えている。

そして、多くを学んだ。

海には多様な海流があって危ないこと。

台風が接近していなくても大波(1発大波)が来ること。

雷が遠くで鳴ったらすぐに避難すること・・・

(中央が10歳の私 右上が父)

亡き父も伊豆大島生まれ。島の高校を卒業後、上京した。バイタリティーあふれる父でさまざまな仕事を経験していた。

警視庁の機動隊、先生、トラックの運転手。島に戻ると漁師や釣り道具屋、釣宿、そして、釣り雑誌のライターも。

知識や社会経験も豊富で、父からの言葉や行動のひとつひとつに強く影響を受けた。私の心を形成したと言っても過言ではない。

そして私が小学校高学年になるころには、大手新聞社の嘱託記者にもなっていた。

大島の噴火はそんな中で始まった。

1986年11月15日夜 “原点”6日前

「お父さん、山が赤いよ!!」

2つ年上の姉が自宅で叫んだ。

山頂で噴火が始まったのだ。

「ついに来たか!」

記者だった父はすぐさまカメラや無線を持って車に乗りこんだ。

予兆となる地震が相次いでいたことや、気象庁が繰り返し情報を出していたことから、噴火が近いことは分かっていた。

「やった!噴火した!僕も行きたい」

“想定された”山頂での噴火。当初は子どもながら喜んだことを覚えている。

前回の噴火は私が生まれる前の1974年だった。

大人たちから過去の噴火を聞くたびに、私も経験したいと思っていた。噴火を経験することが島に育った証のように感じていたのだった。

「自分の目で見たい!」

父の車に無理矢理乗り込んで山頂へ。

暗闇の中、「ダダーン」と響き渡る音。噴き上がる火柱。そのたびに住民や観光客の歓声が。

しばしその姿に圧倒されたが、不思議と恐怖心はなかった。

(山頂噴火を撮影する父の後ろ姿)

噴火が始まると、実家には新聞社の本社から取材チームを組む応援の記者が来た。“赤いマグマのショー”を記録しようと、連日山頂に近づいていく。

もちろん当時は携帯などもない。

記者たちが実家に戻ると、ひっきりなしに電話連絡。写真を現像、たばこを吸いながら手書きの原稿を何度も書き直す。そして当時普及し始めたファックスで次々に送る。

(なんかカッコイイ・・・)

慌ただしく働く記者たちの姿があった。

11月19日 “原点”2日前

(流れ出した溶岩と報道陣 父撮影)

噴火から4日後の11月19日のことだった。

山頂火口からあふれた溶岩が外に流れ出した。

報道陣や火山学者たちは熱を感じる距離まで近づく。

私も同行させてもらい、記者たちに島の地形や成り立ちを説明。無線で連絡を取るなど記者のまねごとをさせてもらったのを記憶している。

その後、噴火は小康状態に入る。火柱もほとんど上がらなくなっていた。

「もう終わっちゃうの…もっと噴火して欲しい」

当時は、正直そう思っていた。

山は、昔から「御神火」と敬われるように、島の人々の生活と共にあった。

危害を加えることはないと信じていた。過去の経験から、島民の多くも同様に、噴火は恐ろしいものだとは考えていなかった。

しかしこの後“人間の経験則は覆される”ことを思い知らされることになる。

「こんなことになるとは思わなかった・・・」

・・・今も被災地で耳にするように。

山頂噴火から6日後。

1986年11月21日の“想定外”の噴火。

私が災害担当記者を目指す原点の日だ。

11月21日正午~ ”原点の日”

この日は通常どおり小学校で授業を受けていた。

が、昼ぐらいから体に感じる地震が頻繁に起きるようになる。

揺れも次第に大きくなってきていた。

私も一緒に遊んでいた友達も異常に気づき始めた。

「さすがにおかしい。早く帰った方がいい」

校長先生に促され、自宅に帰った。

「やけに揺れるな」

「火山情報はどうなっている」

自宅にいた父も応援に来ていた記者も慌ただしく電話取材をしていた。

「なにかおかしい。大輔は家にいろ」

父に言われた私は外に遊びに行かず、自宅のベッドで「キン肉マン」を読んでいた。

11月21日午後4時~ 巨大な噴煙柱

「ドスーン!」

午後4時過ぎ、この日、最も大きな揺れに襲われる。下から突き上げる揺れ。ベッドからはね落ちそうになった。

「バーン! バーン!」

続けざまに聞こえてきた大きな破裂音。

山を見上げると巨大な噴煙柱が。

それもこれまで噴火していた山頂ではないところからだった。

夕日に照らされ、赤や黒、灰と色を変化させ、化け物のようだ。

「父さん!山が大変!」

私が叫ぶとほぼ同時に、父は応援記者たちとともに車に乗り込む。

父も取材が終われば私たちと再会できると思ったのだろう。別れも告げずに猛スピードで山に向かっていった・・・。現場に向かうのが記者の仕事であることは理解していた。

その後、父とは連絡がとれなくなった。

11月21日午後5時~ マグマのカーテン

日が暗くなると山は真っ赤に染まっていた。

これまでの噴火とは比べものにならない「赤・赤・赤」だ。

割れ目噴火によって噴出するマグマは山の高さを加えると、1000メートルを超える。島の空全体が真っ赤なカーテンに覆われているような圧迫感だった。

父から連絡は無い。

不安の中、自宅には母と姉2人、そして私が残った。

テレビをつけると、ほぼ全局が噴火の生中継をしていた。轟音の中、大きな揺れも頻発、ガタガタと揺れるふすま。断続的に起きる停電。

「ごうごうと音を立てて大変な噴火になっています!!」

テレビ中継では興奮して話す記者やリポーター。

伝えられるのは噴火の“状況”のみ。

『私たち島の住民はどうすればいいのか』の情報は何もなかった。

(大変なのは僕だってわかっているよ…)

テレビを見て、不安だけがあおられた気持ちになった。

・・・状況を伝えるだけの報道でいいのか?

・・・救われるべき人に必要な情報はなに?

この時の“違和感”の答えを、今も探し続けている。

11月21日午後7時~ 島内での避難開始

このころ、島の各地に避難が呼びかけられた。

私の住む島の南部でも避難が呼びかけられ100mほど離れた避難所に行く。状況を知りたいのでラジオをつけたが電波が悪くよく聞こえない。

聞こえるのは噴火の轟音。

見えるのはオーバーハングするような「マグマのカーテン」。目の前にある情報はそれしかなく、不安だけが募る。

“自分たちに必要な情報”がないのだから、テレビもラジオも役に立たない。

(僕たちはどうなるの?お父さんは大丈夫なの?)

この時、島の北部にある元町地区に溶岩が迫り始め、島外避難が始まっているとは知るよしもない。

11月21日午後8時~ 島外避難決定

(逃げ惑う住民たち)

溶岩が集落に迫り、島外へ避難の必要性が出てきたとの情報。私たちも、さらに南部にある波浮港へ向かい、島外避難に備えることになった。

「俺はここに残る」

祖父など高齢者の中には移動しようとしない人もいた。

「じいさんだけを残していけない。一緒に行こう」

まわりの住民が説得をして、バスでともに移動した。

11月21日午後9時~ 混乱する波浮港

移動した波浮港近くの避難所は、数千人の避難者でごった返していた。そこからは徒歩で港へ。

ここから船で逃げるんだなと思った矢先「近くで水蒸気爆発のおそれあり」との情報。火山学者から町の災害対策本部に伝えられた情報だ。

これまで身を守るための情報は何もなかったのに、突然届けられた恐怖の知らせ。波浮港がかつての火口であることは、みな知っている。

港へ向かう者、港から離れていく者で、押し合いへし合いになる。大人たちに押しつぶされるような状態。

(僕たちはこのまま死んじゃうんだろうな・・・)

強く握りしめた母の手には、汗がにじんでいた。

11月21日深夜~島外避難のため島北部へ

(満員のバスの様子)

波浮港から離れ、北部の元町港へ向かうため、東海汽船のバスに乗り込んだ。多くの人を乗せようと満員になり、立っている人もいた。

ー「波浮港は水蒸気爆発する」

ー「元町には溶岩が迫っている」

ー「溶岩がすでに道路に達した」という誤情報も。

食い違う情報にバスは数時間行ったり来たりを繰り返す。

「いいかげんにしろ!」

いらだちが頂点に達し、大人たちがどなりあい、つかみ合う光景。

山へ取材に行ったままの父は、どこにいるかわからない。いつも穏やかな母の顔が、緊張で別人の顔になっていた。

結局、危険を顧みずに道の様子を見てきてくれた消防団の先導で元町港へ向かう。自宅を通過したが、明かりのついた玄関に人影は無かった。

「お父さん、どこにいるの?」

・・・僕はここにいるよ

11月22日未明~ 島との別れ

なんとか元町港に着き、東海汽船の「すとれちあ丸」に乗り込む。すでに乗船している住民で満員状態だ。

客室に入れず、廊下に毛布を敷いて座った。

寒さの中、母と姉と私4人で身を寄せ合う。

「父さん、噴火に巻き込まれてないかな・・・」

「父さんは強いから大丈夫!私たちで頑張るの」

決意を持った強い母の顔を見上げる。

遠ざかる島の影。暖かい膝の上で眠った。

避難所生活と学校編入

4時間あまりしてたどり着いたのは東京・港区のスポーツセンターだった。

東京での避難生活はここで始まった。2000人余りの住民による雑魚寝生活。足の踏み場もないほどだ。

床に毛布、隣の人とはいつもふれ合う距離。

大人が着替えをする場所もない。

トイレにはいつも行列。

洗濯物を干す場所も男女一緒。

今のように避難所の環境を整えようという考え方も少ない時代。体調を崩すお年寄りで、建物の前には毎朝のように救急車が列をなした。

そんな生活だった。

都内の小学校への編入も始まった。

慣れない都会。

大島ではすぐそばにあった、きれいな海も山も自然もない。友達もできたが勉強の進みも遊び方も違う。

「金森君、“災害”の字を書いてみてくれる?」

国語の授業中、先生がみんなの前で黒板に書くように言った。

・・・書けるわけがなかった。

「もう習ってるはずだよ。書けないのかな?」

先生やみんなに笑われている感じがして、悔しかった。体調も崩し、学校に行くのがいやでしょうがなくなり、不登校気味になった。

”うれしい知らせ”と帰島

こうした中でうれしい知らせが届いた。

「金森さんはいらっしゃいますか?」

避難所生活が始まってしばらくすると、私たち家族を探す声が聞こえた。

「私たちですが・・・」と母。

「金森さん、大島で元気にやっていますよ。みなさんによろしくと」

噴火直後から連絡が通じない状態だった父の同僚記者だった。

いまも現場で動き回って大活躍しているという。

歓声を上げて姉と抱き合い喜び合う。険しくなっていた母の顔も少しほころんだ気がした。

父の書いた手紙ももらった。

「俺も頑張るから、大輔も辛抱してくれな」

(僕も“甘ったれず”強くならなければ)

そう思った。

危険であっても故郷に戻りたい

(船と桟橋 帰島の様子)

小学生で向き合ったふるさとの噴火と島外避難。

強くありたいという思いと裏腹に、伊豆大島に戻りたいという思いも募る。また辛い思いをするかも知れないのに、住み慣れたふるさとに帰りたい。

ふるさとの山と海、におい、風、音、すべてが恋しくなった。

今でも被災者が元の場所に戻ろうとする状況を目にするが、私は不思議だと思わない。

国土の狭い日本では、災害と生活は表裏一体なのだと思う。幸いにも、火山活動は落ち着きはじめていた。

噴火から約1ヶ月後の12月22日、「全面帰島」が決定。

住民はみな歓喜していた。

“奇跡の全島避難”への疑問

緊迫する未曾有の出来事に対して、事前の計画なしに行われた避難劇。

直接の犠牲者もなく、当時“奇跡の全島避難”と称賛された。

行政、火山学者、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、民間企業などが全力を尽くした。各機関が極限の状態で速やかに判断を繰り返し、結果として大成功だったのだと思う。

連日噴火を伝えた報道機関も、みずからの報道を褒めるような姿勢も見られた。

しかし、その混乱の中にいた私はこの“称賛”に疑問を感じていた。

(僕たち被災者の気持ちが置き去りにされていないか)

一番救われるべき「被災者」の気持ちが置き去りにされたまま、評価されていないか…

被災者も混乱の中で「驚き」「悲しみ」「怒り」そして「苦しみ」を持った。

特に情報の少なさには“振り回された”というのが正直な気持ちだった。当時小学生だった私の中で、この疑問はくすぶり続けた。

「広い世界を見たい」東京へ

(伊豆大島噴火災害活動誌)

ふるさとに戻った私は、伊豆大島噴火に関する書籍や新聞記事を読みあさった。記者だった父からも当時の状況や、何を伝えようと思っていたのかを聞き続けた。

聞けば聞くほど知りたいことが多くなっていった。

「おまえ、島を出てみろ。広い世界を見てこい」

中学3年になった時、父からこう言われた。

島に生まれ育ち、島が大好きった自分は、当然一生を島で過ごすと思っていた。

避難生活の経験からも、正直言って都会は嫌いだった。

親元から離れ、自分で生活もしていかなければならない。

島を出る・・・、それは、この“居心地のいい環境”を離れ“厳しい環境”に身をさらすことだった。

「俺、行ってみるよ」

もっと世の中のことを知りたい。

怖さも大きかったが、知りたい気持ちが先行した。

“新しい世界”知る楽しさ

(大学時代の一コマ)

何度もつまづきながらも、都内の高校を卒業し、大学に入ると島をめぐるサークルに入った。

休みの日はテント1つで、北海道から沖縄まで日本中を旅して回る。様々な土地の特徴を知り、地元の住民と話すのが楽しかった。

生活費や学費を稼ぐため、アルバイトを掛け持ちする。昼までアルバイトをして大学、そのあと深夜までまたアルバイト、という毎日だった。

コンビニ、飲食店のホール、料理人、引っ越し屋、家庭教師、警備員、地下鉄の測量、釣りライター。歌舞伎町周辺の怖い人たちの格闘技の実験台、新薬の臨床試験、やれることは何でもやった。

正直キツかったが、色々な仕事を通して新しい世界を知るのが楽しかった。そして、それぞれの世界で喜んだり苦しんだりしながら生きている人たちの姿に感動を覚えた。

(現場の人たちの本当の気持ちは、現場にいないとわからない)

私が少年の日に噴火災害で感じた気持ちともリンクした。

(現場を取材する記者になりたい・・・)

そう決めた。

NHKの災害担当記者になりたい

就職活動はマスコミ1本だった。新聞各社、テレビ各社の記者職を志望した。面接では伊豆大島で体験した噴火の話、学生時代に経験した仕事の話をした。

「現場の人の喜怒哀楽を受け取って、しっかり伝える記者になりたい」

内定したのが父がいる大手新聞社とNHKだった。

当初、新聞社に入ろうと思った。

新聞社には、少年時代の私を知る父の同僚たちもたくさんいる。人事には、父と共に噴火取材をしていた人もいた。

誰も知り合いがいないNHKより、新聞社のほうが心地がいいかもしれない・・・。自分の甘えが頭を出していた。

だが、心のどこかで“ひっかかる”ことがあった。

「おまえの原点は何だ?」

再び、噴火災害当時のことを思い出した。

刻一刻と状況が悪化していく中で、少ない情報に翻弄される住民、家族、そして私。その住民にリアルタイムに情報を届けられる可能性があるのはNHKだと思った。

そしてもう1つ。

幼き日から生きる道しるべであった、父の保護から離れなければならない。

中学卒業とともに、ひとり島を出た時のことも思い出す。より自分を厳しい状況に置かなければ、新しい世界は開かれず、成長もないと思った。

「親父、俺、NHKで災害担当記者を目指したい。親父を超えたい」

当初、私が新聞社に入ると思っていた父もこの報告に驚いた。私も内定を断れば、新聞社での父や同僚の立場も悪くなるのではと考えた。

でも父はこういった。

「おまえはもう俺を超えてるよ。こっちは気にせず好きなようにやれ」

子どものように涙があふれた。

苦闘の記者生活が始まる

(初任地の静岡放送局時代)

記者生活は2001年、静岡放送局で始まった。

6年あまり勤務したうちの、実に5年あまりが警察担当だった。

“(警察)サツ回り”と呼ばれるこの担当。

「働き方改革」という言葉は、かけらもない時代、いつ、事件や事故が起きても呼び出される。

日常も、仕事に追われる。

毎朝、毎夜の日課は、警察官の自宅を訪ねて、そこで独自の個別取材を試みる「夜討ち朝駆け」。

日中は、事件や事故現場で関係者を訪ね歩き、話を聞いて回る「地取り取材」。

それでも、自分たちが報じていない情報を他社に先に出されたら(「抜かれ」といいます)、デスクから容赦なく怒られた。

朝刊で「抜かれ」たら、即、電話が掛かってくる。そして、夜が明けない暗いうちから、事実確認に走らされた。

「抜かれた」上に、朝から必死に取材しても「(他社の記事が)事実かどうかの確認もとれない」ことすらある。

時代でもあったが、デスクからは「使えない」「能力が低い」「ゴミ記者」などと罵詈雑言も多く浴びた。

何度も「くじけそう」に、というか「くじけた」。が、必死にくらいつく。

でも、いつしか「災害担当記者になりたい」という気持ちも薄れていく・・・。

何度もやめたいと思ったが、覚悟してなった記者という仕事を諦められなかった。

そんな心を和ませたのが、出会った人々との交流や、地元の良さを知る喜びだった。そこは取材ではなく、人間としての丁寧なつきあいをすることから生まれていった。

警察でネタがとれなくても現場の本当の声を丁寧に聞くこと。その声をきっかけに、取材を進めていくことで深いニュース展開ができることを知った。

「富士山麓での不法投棄」「犯罪被害者の現状」「暴力にさらされる看護師」など社会問題から「いかりや長介の青春」「富士山麓の放牧豚」「警察官をやめてイチゴ農家に」などやわらかいネタも現場の声をもとに番組や企画ニュースなどで展開していった。

そして2007年、報道局社会部へ異動。

希望していた災害担当記者に一歩近づいた。

ただ、静岡では災害取材の経験がほとんどない。

社会部では“事件記者”は“花形の担当”でもある。

「静岡で長期間やったし、警察担当もいいかな…」と思ったりもした。

だけど、再び自分の心に呼び戻された。

「おまえの原点は何だ?」

志願して災害担当記者になった。

“あこがれ”の災害担当記者 現実の壁

災害担当記者となり、気象庁、内閣府防災、国土交通省、災害遊軍を経験する。防災機関や専門家への取材をもとに、防災情報を発信していく。

多くの現場も経験したが、最も大きな災害はやはり2011年の「東日本大震災」だ。

“想定外”の巨大地震、大津波に飲み込まれる街。そして原発事故。テレビやラジオだけでは届かなかった避難の呼びかけ・・・

防災情報を提供している“つもり”になっていた私の傲慢な気持ちが瓦解した。

(これまでやってきたことは何だったのだろう)

被災した経験がある自分は、被災者を救いたくてこの仕事を選んだはずだった。

自分なりに災害の状況だけではなく、身を守るための方法を伝えてきた気になっていた。

しかし、現実は…

これだけ多くの犠牲者が出る災害を目の当たりにし、私がやってきたことは不十分だったと気づかされた。

現地取材では被災者からも「NHKの災害報道は役に立たない」という厳しい意見を聞いた。

私の服につかまり、涙ながらに「あなたたちは人殺しも同然だ」と訴えられることもあった。

被災地にいながら、悔しさとふがいなさで涙がにじんだ。

情報を発信しても、それが被災者に届き、行動に結びつかなければ意味がない。

(僕たち被災者の気持ちが置き去りにされていないか)

噴火災害で少年の日に強く思っていた大切なことを忘れかけていた。

誰のための防災情報か?

それは情報を伝える防災機関や専門家、そして報道機関のものではない。

被災者の状況を想像して情報を発信しなければ、届かないし行動にも移してもらえない。

伝える側の「独りよがり」になってはいけないのだと改めて意識した。

反省を踏まえた番組 その時父は逝った

東日本大震災での悔恨の思いを胸に、翌年番組を作った。

NHKスペシャル「メガクエイク」シリーズだ。

心したのは、科学者も秘める悔恨の思いを引き出すこと。

そして事前に伝えられなかった巨大地震の正体を専門的目線でなく、視聴者にわかりやすく伝えることだった。

いまさら何を・・・と思われるかも知れないが、あの地震が何だったのか、次のリスクはどこにあるのか、伝えることが私の小さな罪滅ぼしだと思った。

何度も何度も科学者に「一般の人にもわかりやすく教えてほしい」と質問を繰り返す。

頭にあったのは記者の先輩でもある父のこの言葉だ。

「被災者がわかる話でなければ記者として伝える意味がない」

科学者と時に衝突しながら、しつこいと思われても食い下がった。

ぶつかりながらも、自分の思いを伝えることで、最終的には「金森なら仕方ない」という人間関係を作り、ひとつひとつ解決する。

そして、3ヶ月間、ほぼ休まずに番組の完成の間近となった2012年5月。

一番私が番組を見せたかった父が突然逝った。

肺の難病の悪化だった。

「大輔、自分の反省を伝えるのは並大抵の根性じゃできないぞ」

死の間際まで番組の進捗状況を心配してくれた父。

唯一甘えられる、生きる道標を失った。

番組の最終試写がぼやけて見えなくなった。

これからの記者としての人生は、自分で作り上げていかなければならないと覚悟した。

そして、防災に思いを持った後輩を育てていかなければならないと思った。

“被災地に届く”防災情報 道半ば・・・

時は過ぎ、2018年、私は現場を離れて社会部の災害担当デスクになった。

記者が日々取材する防災の課題や新たな試みを受け止め、情報発信に結びつける仕事。

その間にも「西日本豪雨」「北海道胆振東部地震」「台風15号・19号災害」。そして去年は「7月の豪雨」と災害が相次いで発生した。

いま、重きを置くのは災害が起きる前に避難や身を守るための情報をどれだけ伝えられるか。テレビやラジオだけでなく、インターネットやSNSも使って発信を試みている。

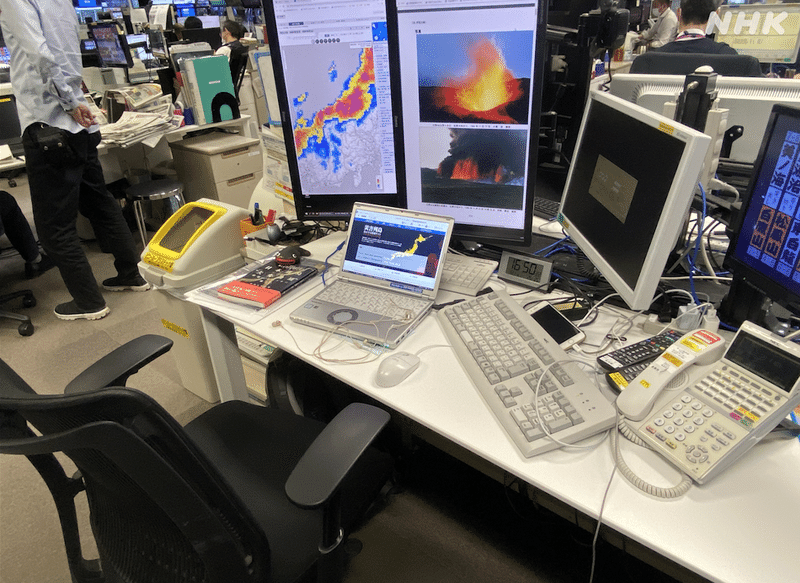

(立ちあげたNHK災害情報ポータルサイト)

それでもやはり「届かない」「行動につなげてもらえない」現実が立ちはだかる。

“被災地に思いをはせる”

「被災地に入ったらまずは思いをはせて欲しい」

若い記者が被災地に取材に入る時、私が言っている言葉だ。

現場の状況、におい、温度、音、表情などを五感を通して感じて欲しい。そして思いをはせて欲しい。

「自分が被災したならば…」

「その時ここにいたならば…」

そこには被災者にしかわからない苦しみや悲しみが存在する。

被災地取材では、どうしても成果を急いでしまいがちだ。

ただ、「思いをはせる」。

それをするだけでも被災地に対する思いが変わる。何よりも一番苦しんでいる被災者に対する接し方も変わってくる。より“伝わる表現方法”が生まれるかもしれない。

そしてこの思いは、現場から離れている私にも、いつも問いかけてくる。

「おまえの原点は何だ?」

(2018年の西日本豪雨の被災地で)

金森大輔 報道局社会部副部長 災害担当デスク。2001年入局。静岡局、社会部記者、大阪局デスクを経て現職。2019年のNHKスペシャル「体感 首都直下地震」プロジェクトで世界の優れたテレビ作品などに贈られる「イタリア賞」を受賞。趣味は釣り。年に数回、大島の実家に釣りに行くことを楽しみにしていたものの、コロナ禍で難しくなっている。都内の風呂巡りを趣味にしようとするも、常にビニール袋に緊急対応用の携帯電話を入れて持ち歩いているので不審がられている(と思っている)とのこと。

【三原山大噴火 全住民島外避難 ニュース映像】

【金森デスクが過去に取材した番組や仕事はこちら】

【「イタリア賞」受賞作『体感 首都直下地震』 オンデマンド配信】

【NHKスペシャル『メガクエイク』シリーズ】

【NHKスペシャル『遺児たちのいま 阪神・淡路大震災23年』】

【首都直下地震 どこで何が起きるの?どう備えればいいの?『1からわかる!「首都直下地震」』】