「人間が火を発明した」は本当か。人類史上の“改ざん”とその時失ったもの

いま、日本に何度目かのアウトドアブーム、キャンプブームが訪れています。

このキャンプをアカデミックな視点から考え、発信しているのが、國學院大学のランタントークという試みです。國學院の教授陣が教育、歴史、考古学などそれぞれの専門分野から、縦横無尽にキャンプを語っています。

このnoteは、より広い方々に「キャンプ×アカデミア」のおもしろさに触れてもらうことを意図した、いわば出張版。ランタントークにも登場する教授がもう少し柔らかい語り口で、自身のキャンプ体験なども交えながら話す入門編と位置づけています。

連載3回目に登場するのは、考古学・宗教考古学を専門とする、國學院大 研究開発推進機構の深澤太郎准教授です。

発掘調査やフィールドワークのみならず、山伏修行という一風変わったキャンプ経験もあるという深澤准教授に、人類にとっての「火」とはなにか、そしてキャンプそのものについて、考古学的見地から語ってもらいました。

火と出会い、ヒトは人間になった

── ランタントークの対談では「火がヒトを人間にしてきた」と語っていました。

よく「火は文化の象徴」「人間が火を発明した」と言われますが、はたしてこれは本当だろうかと思うのです。

わたしたちの祖先であるヒト属が生まれたのは、約250万年前のアフリカでのことでした。乾燥化によって草原が拡大し、ヒトは草食動物や、さらにそれを食べる肉食動物と頻繁に接触するようになったことでしょう。主に植物を採集していたヒトは、そこから肉食の時代に入ります。

当時、ヒトは屍肉をあさったり、狩りで手に入れた肉を生、または火で炙って食べていたと考えられます。火を使い加熱することによって、より栄養を取りやすくなりましたし、食品の保存もできるようになったはず。すると、自然と脳みその容量は大きくなる。そうやって徐々にヒトが進化し、20万年ほど前に生まれたのが現生人類、すなわち私たちホモ・サピエンスです。

これは「卵が先か鶏が先か」のような話ですが、要は、人間が主体的に火を発明したのではなく、火と出会ったことでヒトは人間になったということです。火、つまりは自然が人類をつくり出した、と言ってもいいかもしれません。

── 火と出会うまで、人はヒトであって、人間ではなかった、と。

ええ。同じようなことは神話学から見ても言えます。

南アメリカのとある民族に伝わる「火の起源」についての神話では、火はもともとジャガーの持ち物とされていました。そこで描かれた人間は、飢え死にしそうなところをジャガーの世話になり、暖をとったり、火にかけた食べ物を振る舞われたりするのですが、これは便利だと悟って火を盗み出してしまいます。

人間はそこから、火を使って焼いたり煮たりができるようになり、一方、ジャガーはそれ以降、火を使えなくなって生で肉を食べるようになったとされています。

神話は、いまでいう科学と同じで、物事のはじまりや、目の前にある不思議を説明するためのもの。その神話においても、「人類が火を発明した」というよりは、「自然の中にもともとあったものを人間が借りている」という考え方がなされているということです。

── まるで人間が主体的に発明したかのように言うのは、傲慢な気がしてきました。

人類学者のレヴィ・ストロースは、火は自然と文化とを結びつける媒介のような存在とみなされていた、と指摘しています。ナマモノが腐っていくのは自然の領域にあり、火という媒介によって焼かれたり、煮られたりすることで文化の領域に入るというのです。

火は、自然の中に昼でも夜でもない時間や、獰猛な動物が寄りつけない人工的な空間をつくる役目も果たしました。あるいはラスコーやアルタミラの洞窟壁画のように、文化・芸術的な作品を生み出すのにも、火の「照らす」力が欠かせなかったはずです。

こうしたことを総じて見ていくと、「火がヒトを人間にしてくれた」と言ったとしても、決して言い過ぎではないのではないかと思います。

出土遺物はそれ単体ではなにも語らない

── 火そのものから少し話を広げて、キャンプについて、考古学の観点からはどんなことが言えるでしょうか?

考古学の研究成果としてではなく、「手法としての考古学とキャンプの関係」という切り口で考えてみるのはどうでしょう。

考古学の調査とキャンプは、実は非常に深く関わってきます。たとえば、中国のシルクロードの遺跡を調査するためには、最寄りの街からラクダに揺られて何日もかかる場合があります。毎日往復するわけにもいきませんから、調査地点の近くでキャンプをする必要に迫られます。ぼくの師匠は、タクラマカン砂漠のど真ん中にあるニヤ遺跡で調査したことを、いつも楽しそうに話してくれました。

そこまでスケールの大きな話ではないですが、私自身も昔から似たようなことをやってきました。たとえば学生のころ、師匠に連れられて三宅島へ発掘調査に行った時。その調査は授業の一環ということで手弁当だったため、廃園になった保育園を借りて自炊生活をすることになりました。

三宅島は海の幸、山の幸が豊富な土地ですので、朝から魚釣りに行ったり、道端の明日葉をむしってきて天ぷらやおひたしにしたり。現場の木に生えているキクラゲや、浜辺にあるカメノテをむしり取ってきて味噌汁にしたりもしました。

── すごい! 考古学者は皆さんそんなサバイバルスキルをお持ちなんですか?

ははは。そんなことはないと思いますけどね。とはいえ、これは単に食うものに困ってやっていたという話でもなくて。考古学の調査においては、その地域がどのような自然環境にあるかを知ることがとても大切なんです。

なぜなら、土器にしても人骨にしても、遺跡から出てくるものそれ自体はなにも語ってくれない。もちろん、いまと昔では環境も大きく異なっている可能性がありますが、当時の人類がどういう暮らしをしていたのかを考えるためには、どうしたって周辺の自然環境と、その変化の過程を理解する必要があります。

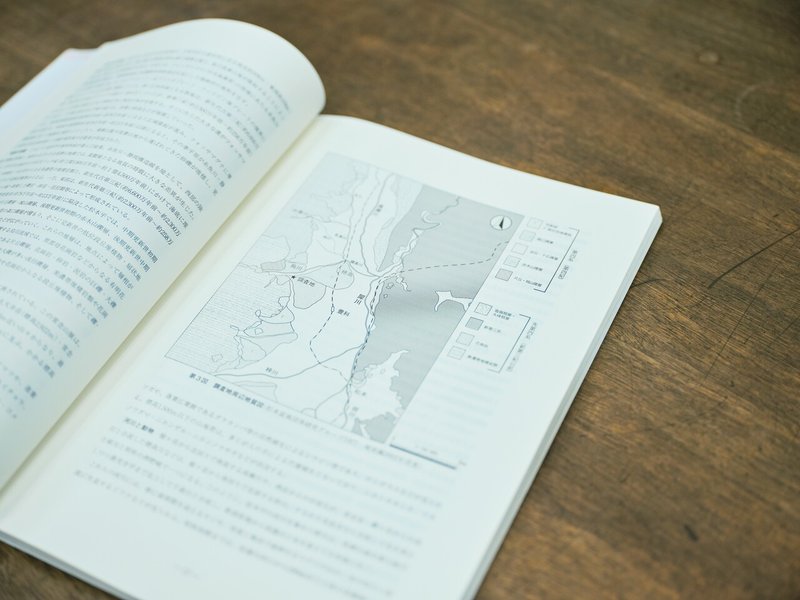

ですから、発掘調査の成果を公開する報告書にも「周辺の環境」という項目を設けています。どういった地形、どういった地質で、どんな生き物がいるかなど、内容は多岐に及びます。

── 植物学、生物学、地学、地質学など幅広い知識が求められますね。

ええ、「なんでも学」と言ってもいいくらいにね。自然環境だけでなく、地域そのものを理解するのも大事ですし。

ぼくたちはこの8月にも長野・安曇野で調査を予定しています。自分が学生のころと比べると研究環境ははるかに良くなり、サバイバル感は減りましたけど、時間が空いたらそば打ち体験をやったりもします。これも単なるレクリエーションではなく、地域の文化、特色、そういったものを含めて考えることが、文化を理解するのには不可欠ということです。

個人的には、調査中はチェーンのレストランにも行かないことにしているんですよ。地元のものを食べ、地元の酒を飲み、聞いたことのない方言を話す地元の人とコミュニケーションをする。そうしたことの一つひとつが、すべて調査活動だと思っているのです。

考古学とはフィールドの学問である

そうそう、キャンプと言えば、実は毎年、山伏修行にも参加しているんですよ。

── 山伏と言うと、天狗のような格好をして山を歩く、あの? それはまたどうして?

ぼくはもともとインドア派で、キャンプとは無縁の人間だったんですが、いまから10年ほど前に伊豆半島の調査をしていた時、波の浸食で作られた海蝕洞穴の中で、15世紀にさかのぼる山伏の足跡に出会いました。足跡というのは、現代風にわかりやすく言うなら、観光地で見かける「●●参上!」というアレです。

ぼくが当時研究していたのは、日本列島における国家形成期、つまり弥生時代や古墳時代がメインだったので、15世紀は完全に専門外。ですが、その足跡に関心をもったことがきっかけで中近世の修験道にも興味の対象が広がり、いろいろと調べるようになりました。

とはいえ、いくら研究しても相手は死んだ人だから、彼らの“生態”の本当のところはよくわからない。であれば、いまも山伏をやっている人の様子を見に行けばいいじゃないですか。そう思い立ち、知り合いに紹介してもらって、奈良・吉野から和歌山・熊野本宮までの170キロの奥駈(おくがけ)修行に参加することにしたんです。

ですから、最初はあくまで研究目的という不純な動機だったんですが、いつの間にかハマってしまって。それ以来、いまに至るまで毎年参加し続けているんですよ。

── 山伏修行のなににそこまでハマったんですか?

出土遺物や地図を見て「山伏はここでこういう活動をしていた」「そのころのものとして鏡や仏像が出土している」などと言われても、「ふーん」と思うだけでよくわからない。でも、実際に行ってみると全然違うんです。

たとえば、釈迦ヶ岳の胸付き八丁をヒーヒー言いながらなんとか登り切り、ふと振り返ると、それまで歩いてきた大峯の山々が一望できる。藤原道長が、時の権力者でありながらみずから歩いて登ったという金峯山なども見えて、「この世をば〜」と、かの有名な句を詠じた人物の信仰に対する気持ちも想像できるようになる。

3リットルくらいの飲み水を積んで登るんですが、釈迦ヶ岳は非常に険しいから、降りていく途中ですっかり水が尽きてしまうこともある。そうすると、降り切ったところにある湧き水が本当にありがたく思えるんです。冷たくて気持ちのいい、まさに命の水。古来「聖水」と呼ばれているのも納得だし、そういうところがだいたい拝所になっている。

つまり、行ってみて、やってみて初めてわかるのが修験道の世界ということ。これは考古学も同じです。発掘調査報告書を読み、分析するのはたしかに大事なんですが、たとえば古墳から出土した遺物の意味をどう評価するかも、やはり自分で現地に行ってみることなしにはできない。考古学というのは、フィールドの学問なので。

── 愚問かもしれないですが、なぜそんなしんどい思いをしてまでフィールドに出るのですか。考古学が目的とするものとは?

究極的には、人類の歴史のすべてを明らかにすること。そして「人間とはなにか」という問いについて考えるのが、考古学という学問です。

歴史学が目的とするところにも似ていますが、歴史学が基本的には文字のある時代を研究対象としているのに対して、考古学は現生人類に限っても20万年に及ぶ歴史のすべてが対象になる。そこに大きな意義があると思っています。

最近も公文書の改ざんが問題になりましたが、同じようなことは古代からたくさんあったはずです。そういった事実を、文字資料の研究を突きつめて暴き出していくことも大事ですが、歴史の闇に葬り去られてしまったことも多いでしょう。

その点、考古学的な出土遺物は嘘をつきません。ただ、先ほども触れたように、嘘はつかないが、みずから語ってくれることもない。だから分析が必要、という話になるわけです。

自然と断ち切られた現代社会の危うさ

── 考古学という学問に俄然興味が湧いてきました。考古学的な視点を持って外に出れば、見慣れたまちを歩いているだけでも、さまざまな発見がありそうですね。

その通りだと思います。

たとえば最近、土石流による不幸な事故が起きた伊豆山も、ぼくの研究フィールドの一つで、事故の約1カ月前に現地を訪れ、地元の方々と歩き回ってきました。画像や地形データなどから、事故原因として「谷の埋め立てがまずかったのでは?」ということが推測されていますが、実際あの地域の歴史を顧みても、埋めてはいけない場所を埋めてしまっていたと考えられます。

── と言いますと?

あの沢筋は、かつて「赤井谷」と呼ばれていた谷ですが、「赤井」とは閼伽水(あかみず)という仏さまに捧げる水を汲む場所を指していると思われます。いまの伊豆山神社は、もともと走湯大権現(そうとうだいごんげん)という神さまが祀られている霊場。赤井谷は、走湯山の僧侶たちが、水や神仏に捧げるための水や、生活用水を汲むための沢だったことが、地名から推測できる。案の定、その沢筋には中世の石造物が点在しており、宗教的な遺跡が存在することがうかがわれます。

水が湧き出る場所を埋め立てるということは、いろいろと工夫を施さなければ、圧力でいずれ崩れるのは必然です。地形を知り、赤井谷という地名の由来を知っていれば、そういうことも自然とわかる。

── そういう土地に対する記憶を無視して開発を進めてしまったことが、事故を引き起こしたと言えるかもしれない?

もちろん断定はできませんが、その可能性はあると思います。そして、同様の危険は、現代社会のさまざまなところに潜んでいる気がします。

きょうは冒頭に「文化」の話をしましたが、あらためて文化とはなにかと言えば「自然ではないものすべて」です。つまり、自然の領域に入らないものが文化なのです。たとえば「カネを稼ぐ」という行為は、しばしば「文化的」なものの対極にあるものとされますが、これも自然にはない行為である以上、やっぱり文化なんですね。

ただ、「culture=文化」という言葉は「耕す」を意味するラテン語「colere」に由来します。人間が自然に働きかけてなんらかの新しいものを生み出すということが、もともとの意味での文化でした。

しかし、近代的な資本主義社会では、直接自然に働きかけなくても価値が生まれていますよね。そういう意味では「反自然」であるとともに、それまでの人間と自然の関係を、資本と労働力の関係に取り込んだ例と言えるでしょう。

資本主義のように人間を商品として扱い、自然に対して直接働きかけずに済む仕組みは非常に便利ではある。けれども、「根無し草」になっているぶんだけ、危険性も秘めていますよね。

── 「火は自然からの借りものである」という認識が忘れられているという、冒頭の問題提起にも通じるお話ですね。

まさに。たとえば、火力発電や原子力発電などというのはその典型でしょう。

風力や水力を直接利用する発電と異なり、化石燃料を燃やしたり、ウランを核分裂させたりすることで熱エネルギーを生み、お湯をわかして蒸気タービンをぐるぐると回すことで人工的にエネルギーを生み出している。自然から持ってきたものに対する感謝や理解といったベースが希薄になってもおかしくありません。

その結果、私たちはいま、自分たちの作り出した道具に飼いならされた状態になっているとさえ言えるかもしれません。日本列島津々浦々を見ても、なににも依存せずたった一人で生きていける人間なんて、ほとんどいないわけです。物流、電気、水。なにかを断ち切られたら途端に死んでしまう。家畜化されているんです。

しかし、そうした状態には皆、違和感を抱いてもいる。だからこそいま、断ち切られた自然との関わりを強く求めるようになっているとも言えるのではないでしょうか。

■深澤先生によるランタントーク本編はこちら

國學院メディアではさまざまなジャンルの教授陣による、記事を公開しています。本記事と合わせてぜひご覧ください。

執筆:鈴木陸夫

写真:藤原 慶

編集:日向コイケ(Huuuu)